体幹トレーニングのメニュー9選!筋肉をつけるためのポイントも解説

「体幹トレーニングの方法が知りたい……」

と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体幹トレーニングは頭や手足を除いた胴体を鍛えるトレーニングです。

体幹を鍛えると良い姿勢が維持でき、腰痛予防や体型維持などにも効果があるといわれているため、近年体幹トレーニングは注目を集めています。

この記事ではそもそも体幹とは何なのか解説し、体幹トレーニングの方法や押さえておきたいポイントを詳しく説明していきます。

健康的な体作りのために体幹を鍛えたいと思っている方には必見ですよ。

1.体幹トレーニングとは

「そもそも体幹ってなんだろう?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体幹とは体の頭と手足を除いた、首・胸・腰を含む胴体部分を指します。

体にある筋肉は大きく二つに分けることができます。

体の深層にある筋肉がインナーマッスルで、体の表面にある筋肉がアウターマッスルです。

体幹のインナーマッスルには腹横筋、多裂筋、横隔膜、骨盤底筋群などがあり、アウターマッスルには腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋などがあります。

体幹トレーニングによって胴体部分全体を鍛えると、体型維持ができるだけでなく身体機能や内臓機能を改善できるとされています。

体幹部分にはさまざまな内臓があるため体幹の筋肉を鍛えることで内臓がしっかりと支えられ、血流が良くなることによって内臓の動きも活発になるのです。

また、体を動かすときにはインナーマッスルとアウターマッスルが共同ではたらくことで、良い姿勢を保ったりスムーズに体を動かしたりすることが可能になります。

姿勢や動作が安定すると腰痛や転倒を予防することもできますよ。

体幹トレーニングには器具を使わない手軽なメニューがたくさんあるので、この記事を参考に実践してみましょう。

2.体幹を鍛えるトレーニングメニュー

「体幹を鍛えるにはどうしたら良いんだろう?」

などと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体幹トレーニングは、器具がなくても自宅で簡単に実施できます。

隙間時間でできるトレーニングもあるので、仕事や家事の合間に実践してみてくださいね。

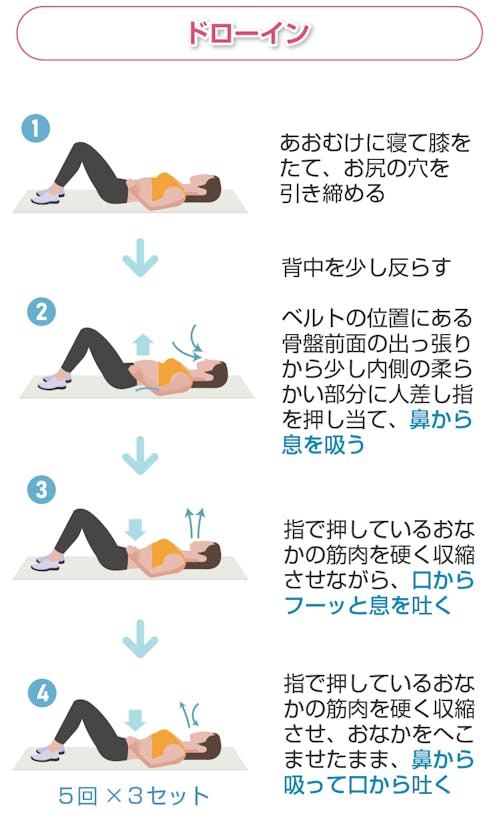

2-1.ドローイン

ドローインは腹横筋、多裂筋、横隔膜、骨盤底筋群などの体幹のインナーマッスルに効くトレーニングです。

まずは膝を立ててあおむけになり、お尻の穴を引き締め背中が反るように筋肉に力を入れます。

人差し指をベルトの位置にある骨盤前面の出っ張りから内側の柔らかい部分に押し当てます。

次に息を吸うときにおなかを膨らませ、息を吐くときにへこませます。

息を吐くときにはおなかに置いている指で下腹部分が硬くなっていることを確認しましょう。

おなかをへこませた状態を維持したまま30秒間呼吸を繰り返し、5回を1セットとして3セット繰り返しましょう。

あおむけでのドローインに慣れてきたら、座位や立位で実施すると姿勢の改善により効果的です。

ドローインは姿勢改善やおなか周りの脂肪燃焼にも効果的なので、ぜひ実践してみましょう。

2-2.プランク

プランクは腹横筋、背中や腰のインナーマッスルに効果的です。

まずは四つんばいになり床に両肘をつけます。

両膝を伸ばして頭からかかとまで一直線になるように体勢を整え、そのまま30秒キープします。

このとき呼吸が止まらないように注意しましょう。

これを2〜3セット実施します。

もし30秒体勢を維持することが難しい場合は時間を短くするか、両膝をつけた状態で行ってくださいね。

自分のペースで少しずつ時間や回数を増やしていきましょう。

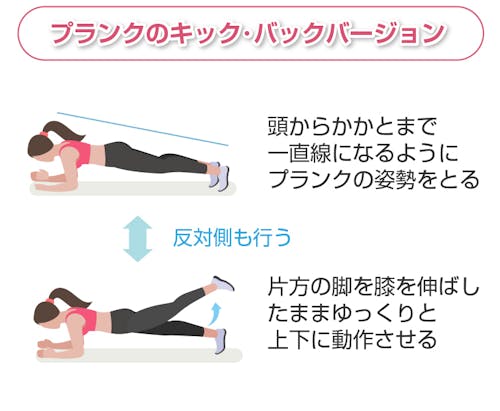

2-3.プランクのキックバックバージョン

プランクの応用として、キックバックバージョンがあります。

プランクのキックバックバージョンは、腹筋だけでなく下半身から背筋まで強化できる体幹トレーニングです。

まずは頭からかかとまで一直線になるようにプランクの姿勢をとります。

プランクの状態から、膝を伸ばしたまま片方の足をゆっくりと上下に動かします。

足を上下に動かす動作を10~12回繰り返したら反対の足も同じように行って終了です。

動作中は基本的なプランクの姿勢が崩れないように注意してくださいね。

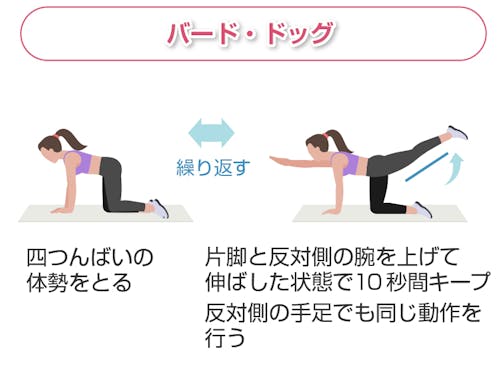

2-4.バード・ドッグ

バード・ドックは背骨にある多裂筋を鍛えることができるトレーニングで、四つんばいバランスと呼ばれることもあります。

まずは四つんばいの体勢をとります。

左手と右足を上げた状態で10秒間キープし、次に右手と左足を上げた状態で10秒間キープします。

体の軸がぶれないように維持することを目標にしましょう。

バード・ドッグにより背骨の筋肉を鍛えると、脊柱の骨の安定性を高めて良い姿勢を保つことができますよ。

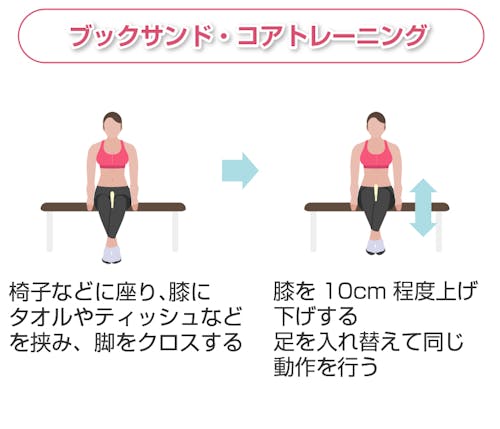

2-5.ブックサンドコアトレーニング

ブックサンドコアトレーニングは腹筋や骨盤底筋群などに効果的です。

まずはソファーや椅子に座り、膝の間にタオルやティッシュなどを挟みます。

次に足首をクロスさせて膝を10cm程度上げたり下げたりする動作を10回繰り返します。

クロスさせている足を入れ替え同じように行いましょう。

呼吸が止まらないよう注意し、膝を上げるタイミングで息を吸い、下げるときに息を吐くように意識してくださいね。

慣れてきたら膝の間に挟む物を重くすることで、トレーニングの効果を高めることができますよ。

ブックサンドコアトレーニングは座ったままでできるため、おうちでテレビを見ているときや家事や育児の合間にも実施できます。

隙間時間を活用して取り組んでみましょう。

2-6.バランス・トレーニング(座位)

バランス・トレーニングも座位で実施でき、体幹の筋力向上と柔軟性を高められるトレーニングです。

まずは両足を床につけて座り、ドローインをします。

ドローインを続けながら体を側屈させて10〜15秒静止し、左右3回ずつ行います。

次に、姿勢を真っすぐに座っている状態に戻したら上半身をゆっくりと後ろ側に倒し、足を床から離します。

このとき顔は正面を向けたままにし、体が倒れてしまう寸前で静止してバランスを保ちます。

ドローインを続けた状態で10〜15秒キープし、同様の動作を3回繰り返していきましょう。

そして真っすぐ座った状態に体を戻したら、ドローインを続けながら重心を左右どちらかにゆっくりと移しましょう。

足を床から離し、体が倒れる限界まで横に倒してバランスを保ち10〜15秒キープします。

同様の動作を左右3回ずつ行いましょう。

元の体勢に戻ったらドローインを続けたまま足を床から離し、重心を右側→後方→左側→右側と移してバランスを取ります。

それぞれの方向へ倒れる限界手前でバランスを保ちながら重心を移動させます。

1周10〜15秒で行い、左右3周ずつ実施しましょう。

バランス・トレーニングは、安定している椅子で転倒などに注意し無理せず行ってくださいね。

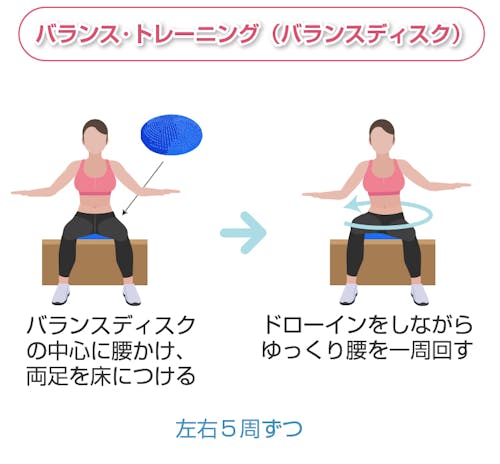

2-7.バランス・トレーニング(バランスディスク)

バランスディスクを使用すると、より効果的に体幹を鍛えることができます。

バランスディスクはバランス・トレーニンググッズの一つで、バランスボールを小さく円盤状にしたような形をしています。

バランスボールやバランスディスクはバランス能力の向上や体幹を鍛えるのに有効です。

これらは不安定な支持面で姿勢を維持するトレーニングとして活用されるため、転倒には十分注意して行う必要があります。

まずは比較的安全性が高いバランスディスクを使用すると良いでしょう。

まずはバランスディスクを椅子の上に置き、その上に座ります。

両足を床につけたままドローインを行い、左→後→右→前→左と一周するように体重を移動します。

腕は横に広げてバランスを取るようにしてみてくださいね。

この動作に慣れてきたら片足を浮かせたり、両足を浮かせたりしながら実施しましょう。

ただし、バランスを崩して転倒しないように無理せず取り組むようにすることが大切です。

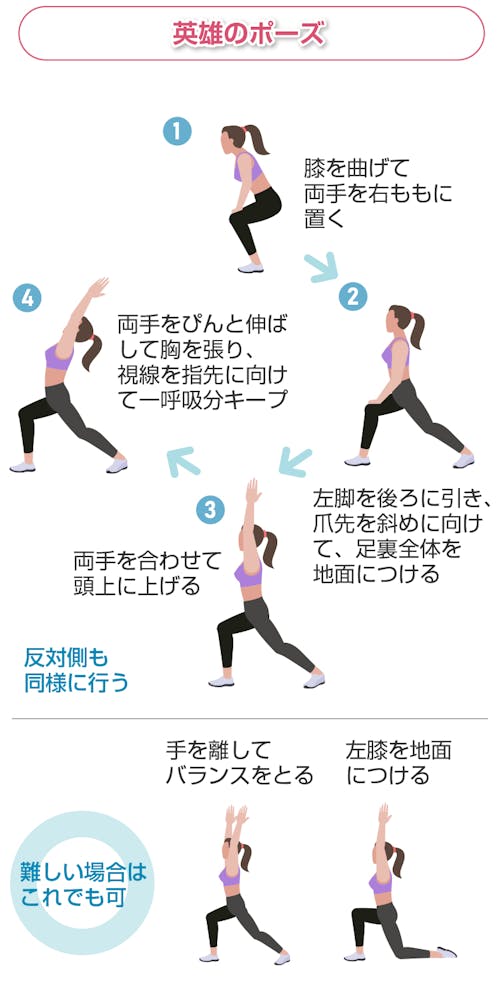

2-8.英雄のポーズ

英雄のポーズは体幹や太もものインナーマッスルを鍛えることができるトレーニングです。

まずは立った状態で膝を軽く曲げ、両手を右側の太ももの上に置きます。

左足を曲げないように後ろ側へ大きく引き、左足の爪先は左斜め前に向け足裏全体が地面につくようにしましょう。

両手を胸の前で合わせ、息を吸いながらそのまま頭の上へ上げ、肘をしっかり伸ばします。

このとき顎を上げて目線を手の指先に向けるようにし、1呼吸程度そのままの状態をキープしましょう。

息を吐きながら両手を胸の前に戻し、反対側も同様に行います。

もし頭の上で合掌することが難しい場合には手を上に伸ばして行い、足を引いた体勢を維持することが難しい場合には膝を床につけて行いましょう。

英雄のポーズは1日に2回程度実施すると効果を期待できるとされています[1]。

家事や育児の隙間時間などを活用して取り組んでみてくださいね。

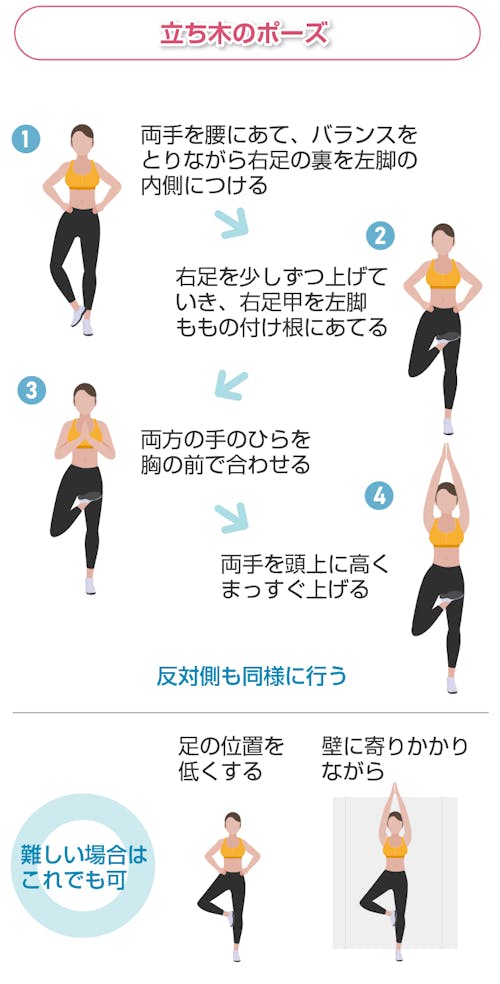

2-9.立ち木のポーズ

立ち木のポーズは体幹のインナーマッスルを鍛えることができるトレーニングです。

まずは両手を腰に当てて真っすぐ立ちます。

右足の足裏を、反対側の足の内側につけて片足で立ちます。

右足を足首から太ももの付け根まで徐々に上げていきましょう。

両手を胸の前で合わせ、息を吸いながら合わせた手を頭の上へ上げ、肘を伸ばします。

この状態で一呼吸ついたら息を吐きながら手を下ろし、腰の位置へ戻します。

この動きを反対側も同様に行いましょう。

もし、太ももの付け根まで足を上げることが難しい場合には上げる位置を低くすると良いでしょう。

またトレーニング中にバランスが崩れそうなときは、安全に留意し背中を壁に付けながら行いましょう。

立木のポーズは1日2回程度行うと良いとされているため、ぜひ空き時間に取り組んでみてくださいね[2]。

3.体幹トレーニングを行う際のポイント

「体幹トレーニングは隙間時間でできるものもあるんだな」

と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

より効果的な体幹トレーニングを行うには、押さえておくべきポイントがあります。

ここでは体幹トレーニングを行う際に意識するポイントを詳しく解説しますね。

ポイント1 ストレッチングを行う

体幹トレーニングの前後には、ストレッチングを行うようにしましょう。

ストレッチングとは筋肉や関節を伸ばす運動で、運動前のウォーミングアップや運動後のクーリングダウンに活用すると良いとされています。

ウォーミングアップはけがの予防や運動パフォーマンスの向上、トレーニングに移る前の心の準備に有効です。

またクーリングダウンは、運動による疲労回復をサポートする効果があります。

ストレッチングはゆっくりと筋肉を伸ばしてしばらく静止する静的(スタティック)ストレッチングと、関節を動かしながら筋肉を伸縮させる動的(ダイナミック)ストレッチングに分けられます。

なかでもけがをするリスクが低く安全に行えるのが、スタティックストレッチングです。

スタティックストレッチングを行う際には、伸ばしたい部分や筋肉を意識して気持ち良いと感じる程度に伸ばしましょう。

緊張を和らげるように深呼吸をしながら行い、20秒以上かけてゆっくり伸ばすようにしてくださいね[3]。

ポイント2 正しいフォームで行う

体幹トレーニングは正しいフォームで行うよう心掛けましょう。

フォームが崩れるとターゲットにしている筋肉に適切にアプローチできず、トレーニングの効果が得られにくくなってしまいます。

トレーニングは回数や時間を多くすることより正しいフォームで行うことが重要です。

「フォームが崩れてきたな……」

と感じる場合には自分の体の状態に合わせ、正しいフォームが維持できる回数から取り組むようにしましょう。

慣れてきたら少しずつ回数や頻度を増やしていくようにしてみてくださいね。

ポイント3 インナーマッスルから鍛える

体幹トレーニングを行う上では鍛える順番も重要です。

良い姿勢や安定した動作を維持するにはインナーマッスルとアウターマッスルがともにはたらく必要があります。

しかしアウターマッスルが先に強くなると、インナーマッスルがはたらく前にアウターマッスルが収縮してしまうため、インナーマッスルを鍛えることが難しくなってしまう恐れがあるのです。

そのため体幹トレーニングではインナーマッスルから鍛え、その後にアウターマッスルを鍛えることでより効果を得ることができますよ。

ドローインは体幹のインナーマッスルを意識することができる基本のトレーニングといえます。

そのため体幹トレーニングを行うときにはドローインから始め、呼吸法を意識しながら徐々にその他のトレーニングにも取り組んでみてくださいね。

ポイント4 毎日継続する

「体幹トレーニングは毎日行っても大丈夫?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体幹トレーニングは毎日継続して行うことが推奨されています。

通常、筋トレをする場合には毎日実施するのを避け、数日おきに行った方が良いとされています。

筋トレを行うと筋線維の一部が傷つけられ、修復される過程で筋繊維が太くなり筋力が上がります。

そのため筋繊維を回復させる必要があり、間隔を空けて実施することが推奨されているのです。

しかし、体幹トレーニングの大半は鍛えられる筋肉が比較的小さく、自分の体重を利用して行うものです。

このようなトレーニングは毎日行うことで効果が得られやすいといわれています。

毎日継続できるよう、日常生活のなかで体幹を意識して使うなど工夫して取り組んでいくことが重要です。

ポイント5 自分のペースで行う

体幹トレーニングは自分のペースで進めていくことが重要です。

体幹トレーニングには隙間時間で行えるものが多く、器具などを使用する筋トレに比べると手軽に取り組みやすい運動といえます。

しかし運動習慣や年齢によって体力や筋力に個人差があるため、無理をすると逆に体の負担になる可能性があります。

正しいフォームで安全に継続するためにも、自分のできる範囲から始めていくようにしましょう。

また持病があるなど運動を始めるのに不安がある場合には、自己判断せずかかりつけ医に相談の上、取り組むようにしてくださいね。

4.体幹トレーニングについてのまとめ

体幹とは体の頭と手足を除いた胴体のことをいいます。

体幹トレーニングは体型維持や良い姿勢の保持に効果があり、動作の安定性も高めるといわれています。

姿勢が安定し体の動きがスムーズになると、腰痛や転倒を予防することもできますよ。

また体幹は内臓が収まっている重要な部分であるため、体幹を鍛えると内臓機能の改善も期待できるとされています。

体幹トレーニングの基本といわれるドローインは、バランス・トレーニングなどと組み合わせることで効果をより大きくすることができます。

またドローインを座位や立位でも行えるようになると、日常動作をしながらトレーニングに取り組めますよ。

体幹トレーニングにはブックサンドコアトレーニングなどのように座ったままできるものや、隙間時間を活用して手軽に実践できる方法も多くあります。

まずは無理せず自分のペースで取り組むようにし、少しずつステップアップしていきましょう。