「40代でもダイエットを成功させることは可能なのかな?」

「40代になると痩せにくくなるって聞いたけどどうしてだろう……?」

年齢を重ねるごとに痩せにくさを実感され、ダイエットについて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

40代で痩せにくくなるのは、体質の変化が影響している可能性があります。

ダイエットを成功させるためには、年齢に合わせたダイエットをすることが重要です。

今の食事や運動を見直すことでダイエットの効果が期待できるかもしれません。

この記事では、40代でダイエットを成功させるための食事と運動のポイントや、40代で痩せにくくなる理由について解説していきます。

1.40代になると痩せにくいといわれる理由とは?

「40代になってから太りやすくなった気がする……」

「若い頃のように痩せないのはなぜなんだろう?」

このようにお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

40代で痩せにくくなるのは、主に体質の変化が関係しているといわれています。

そこで、ダイエットを成功させるためには痩せにくくなる原因を解消することが大切です。

ここからは、40代になると痩せにくいといわれる理由について解説していきます。

【関連情報】 「簡単ダイエット!日々の生活で実践できる8つの工夫」についての記事はこちら

1-1.基礎代謝量が低下する

40代になると痩せにくくなるのは、基礎代謝量の低下が影響しているといわれています。

基礎代謝量は脂肪以外の組織の量に影響を受けるため、加齢により筋肉量が低下すると、それに伴って低下します。

また臓器が栄養素を生命の維持に必要な物質やエネルギーに変えるはたらき(代謝)が低下することも基礎代謝の低下につながると考えられています。

基礎代謝は1日に消費するカロリーの約60%を占めるといわれています[1]。

肥満の原因は食事などで摂取したエネルギー(摂取カロリー)が消費カロリーを上回り、余剰分が体脂肪として蓄えられてしまうことです。

基礎代謝の低下により消費カロリーが減ることで、痩せにくくなってしまうのですね。

1-2.運動量が減少する

40代では運動量が減少しがちであることも、痩せにくさの原因の一つだといえるでしょう。

運動量が減少するのは、仕事や家事、子育てなどに追われ、運動する時間が取れないことが関係していると考えられています。

厚生労働省が「令和元年 国民健康・栄養調査」において運動習慣の定着の妨げとなるものを尋ねたところ、40代の6割以上が仕事や家事、子育てが忙しく時間がないと回答しています[2]。

このように多くの40代は運動する時間を確保するのが難しいため運動量が減少して痩せにくくなるといえるでしょう。

運動量の減少に伴い、筋肉量が減少し基礎代謝量の低下にもつながります。

学生時代では授業などで運動する機会がありますが、40代では運動する機会が減り運動不足になりやすいために痩せにくくなる恐れがあるのを認識しておくことが大切です。

1-3.女性の場合はエストロゲンが減少する

女性の場合、40代になると女性ホルモンの一つであるエストロゲンが減少することが影響して痩せにくくなる恐れがあります。

エストロゲンは主に女性らしい体をつくり妊娠の準備をするはたらきがあることが知られていますが、それ以外では脂質の代謝にも関わっています。

具体的には、血液中のLDLコレステロールの量を調節したり中性脂肪の蓄積を阻害したりするはたらきがあります。

しかし、40代になると「閉経」に近づくことでエストロゲンが減少し、コレステロールや中性脂肪が増加して肥満のリスクが高くなるため、特に女性は注意が必要です。

2.ダイエットに効果的な食事のポイント

「効率的に痩せるには、どんなものを食べれば良いんだろう?」

このように気になっている方も多いかもしれません。

ダイエットの基本の一つは、食事で摂取するカロリーを減らすことです。

しかし、誤った方法で行うと生きていくために必要な栄養素が不足して健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

さらに40代では基礎代謝量の低下やホルモンバランスの乱れなどの体質の変化があるため、ダイエットの基本も踏まえつつ、体質の変化に合わせたポイントを意識することが重要です。

健康を維持するためにも適切なダイエット法で減量したいですね。

ここからは、ダイエットを成功させるための食事のポイントを紹介します。

ポイント1 適切なカロリーを摂取する

まずは、ご自分に必要なエネルギー量(カロリー)を把握しましょう。

極端にカロリーを制限すると体に必要なエネルギーが不足して、疲れやすくなったり集中力が低下したりする恐れがあります。

そのため、むやみに摂取カロリーを減らすのではなく体に必要なカロリーを摂取することが重要です。

厚生労働省は食事摂取基準において、1日に必要なエネルギー量を以下のように定めています。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

自分に必要なエネルギー量を目安にして、適切なカロリーを摂取しましょう。

厚生労働省が定める1日当たりの推定エネルギー必要量は標準的な体格の方を対象としています。

身長によって健康的な体重は異なるため、ご自身の体格に合った摂取カロリーが知りたい方は以下の記事をご覧ください。

1日に必要なカロリーって?計算方法と健康を保つポイントを解説!

なお、体のエネルギーとなるのは炭水化物(糖質)、たんぱく質、脂質の3種類の栄養素で、これらはまとめて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

炭水化物(糖質)とたんぱく質は1g当たり約4kcal、脂質は約9kcalのエネルギーを持ちます[4]。

たんぱく質は体のエネルギーとなる他に筋肉を構成したり、ホルモンなどの体の機能を調整する成分の材料となったりするので、カロリー制限を行う際には主に炭水化物と脂質の摂取量を減らすことが重要だといえるでしょう。

ポイント2 栄養バランスを意識する

40代で低下する基礎代謝をできるだけ落とさず健康的に痩せるためには、栄養バランスを意識することが大切です。

カロリーを極端に制限したり決まった食品のみを摂取したりするような偏った食事を摂ると、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足する恐れがあります。

これらの栄養素が不足すると、便秘や貧血などの体の不調につながります。

それだけではなく、筋肉に必要な栄養素が不足することで筋肉量が減少し、基礎代謝量の低下にもつながりさらに痩せにくくなると考えられています。

そのため、必要な栄養が不足しないように栄養バランスを意識した食事をするようにしましょう。

栄養バランスのとれた食事は定食のような内容の食事が理想であるといわれています。

ご飯やパンなどの糖質がメインの主食、肉や魚、卵などのたんぱく質がメインの主菜、野菜やきのこ、海藻などのビタミンやミネラルがメインの副菜をそろえた食事が良いでしょう。

また、定食のような食事を摂ることが難しい場合は、丼もののように主食、主菜、副菜が一つのお皿に盛り付けられているものを選ぶのもおすすめです。

特に基礎代謝量を落とさないために、筋肉に必要なたんぱく質やビタミン、ミネラルなどを不足しないように意識すると良いでしょう。

筋肉をつけるための食事に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素

厚生労働省と農林水産省が共同で策定したは「食事バランスガイド」は1日の食事バランスを整えるポイントが紹介されています。

理想的な食事の食材と量がイラストで分かりやすく提示されているので、以下のサイトを参考にしてくださいね。 食事バランスガイド

ポイント3 食物繊維の多い食品を摂取する

ダイエットの際は、食物繊維を十分に摂取することも重要です。

おなかの調子を整える効果があることで知られる食物繊維には、脂質や糖質、塩分(ナトリウム)を吸着して体外に排出するはたらきがあります。

そのため肥満の予防や改善効果が期待できるとされているのです。

痩せにくくなった40代でも食物繊維を摂取することで、余分な脂質や糖質の吸収を防げると考えられますね。

特に現代の日本人は食物繊維の摂取が不足しがちだと指摘されているため、積極的に摂取すると良いでしょう。

厚生労働省は生活習慣病予防のために目標とするべき量として1日当たりの食物繊維の「目標量」を定めています。

男性の目標量は18〜29歳で20g以上、30〜64歳で22g以上、65〜74歳で21g以上、75歳以上で20g以上です[5]。

女性の目標量は18〜74歳で女性は18g以上、75歳以上で17g以上です[5]。

しかしこれは日本人の食物繊維摂取量が少なく目標におよばないためで、本来は1日当たり24g以上の摂取が理想的であるとされています[5]。

食物繊維は豆類、野菜類、果実類、きのこ類、海藻類などの植物性食品に多く含まれています。

食事では、ごはんを白米から玄米にかえたり白米と雑穀米を混ぜて炊いたりすると手軽に食物繊維を摂取できます。

そのほかにも野菜やきのこ、海藻などを入れた具だくさんのみそ汁を摂ることもおすすめです。

献立を工夫し、いろいろな食品から食物繊維の摂取量を増やすと良いでしょう。

食物繊維に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 食物繊維は1日にどのくらい摂ればいい?期待できる効果や食材を紹介

ポイント4 間食は適量にする

間食は気づかないうちに摂取カロリーが多くなる恐れがあるため、カロリーの摂り過ぎにならないよう注意しましょう。

間食とは朝食・昼食・夕食以外に摂取する食べ物や飲み物のことで、お菓子や飲料、ファストフードなどの種類があります。

栄養補給だけではなく気分転換にもなるため、仕事の合間などに摂る方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、カロリーの多い食品を摂取したり量を摂り過ぎたりしてしまうと、摂取するエネルギーが1日に必要なエネルギーよりも超える恐れがあるため注意が必要です。

間食のカロリーは1日に200kcal程度にし、食事と合わせて1日のエネルギー必要量を超えないように調節しましょう[6]。

1日のエネルギー必要量については、「ポイント1 適切なカロリーを摂取する」の章で解説しています。

お菓子などの食品は袋に栄養成分が表示されているものも多いため、それを参考に選ぶことがポイントです。

また、飲み物にもカロリーが含まれているため、砂糖が多く含まれる炭酸飲料や乳飲料を控えて砂糖が含まれていないお茶やブラックコーヒーを選ぶようにしましょう。

ポイント5 アルコールはできるだけ控える

アルコールの摂取はカロリーの摂り過ぎにつながりやすいため、できるだけ控えることがポイントです。

仕事のお付き合いなどでお酒を飲む機会もあるかもしれませんが、お酒にはカロリーが含まれているため、飲み過ぎてしまうと摂取カロリーが多くなります。

さらに、おつまみがカロリーの高い食品であったりアルコールで食欲が増して食べ過ぎにつながったりする恐れがあるため注意したいところです。

厚生労働省は、節度ある飲酒を純アルコール換算で1日平均20g程度であるとしています[7]。

これはビール中びん1本(500ml)、日本酒1合(150ml)、5%の酎ハイロング缶1本(500ml)、ウイスキーダブル1杯(原酒60ml)などに相当する量です[8]。

[厚生労働省 e-ヘルスネット「飲酒量の単位」をもとに執筆者作成]

お酒のお供にするおつまみは揚げ物などの高カロリーの食品を選択しないように意識することもポイントです。

健康のため、週2回は休肝日を設けることも重要ですよ。

[7] 厚生労働省 「アルコール」

3.ダイエットに効果的な運動のポイント

「ダイエットに効果があるのはどんな運動だろう?」

「運動するときに注意すべき点があれば知りたいな。」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

ダイエットは食事の改善だけではなく運動も行うことでより効果が期待できます。

しかし、運動するといっても仕事や家事などで忙しく、運動する時間を取るのが難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

運動する時間がない場合でも消費エネルギーを増やす工夫を知りたいですね。

そこで、ダイエットにおすすめの運動と活動量を増やすコツを紹介します。

ポイント1 有酸素運動をする

有酸素運動は体脂肪を減らす効果が期待できるため、ダイエットにおすすめです。

有酸素運動では筋肉を動かすための燃料として脂肪が使われるので、単にカロリーを消費するだけでなく直接的な体脂肪の減少効果が期待できます。

有酸素運動にはウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクスダンス、ステップエクササイズ、水泳などが該当するので、ご自分の好きな運動に取り組むと良いでしょう。

厚生労働省は「アクティブガイド-健康づくりのための身体活動指針-」において、「今より10分多く体を動かすこと」を推奨しています[9]。

これにより、1年間継続することで1.5〜2.0kgの減量効果が期待できるとされています[10]。

また生活習慣病発症のリスクを3.6%、死亡のリスクを2.8%下げられるといった健康へのさまざまな効果が示唆されています[10]。

運動の習慣がほとんどないという方でも、10分間多く体を動かすことから始めると思えば気楽なのではないでしょうか。

まだまだ健康な日々を過ごすためにも、少しでも多く体を動かしましょう。

有酸素運動についてもっと詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

ポイント2 筋トレをする

ダイエットの際には有酸素運動と併せて筋トレも行いましょう。

筋トレには基礎代謝をアップさせ、消費カロリーを増やす効果が期待できます。

筋トレで筋肉に負荷をかけると筋繊維が破断され、それが修復されると元の筋繊維よりも少し太くなります。

これを繰り返すことにより筋力が向上し、筋肉量も増加します。

基礎代謝は筋肉量に伴って減少したり増加したりするので、筋トレで筋肉を鍛えることで消費カロリーの増加が期待できるのですね。

トレーニングは10〜15回程度を1〜3セット行うことを目安にして行うようにしましょう[11]。

また、筋肉は疲労からの回復が必要となるため、トレーニングの間隔を空けることが必要です。

毎日ではなく2、3日に1回、1週間に2、3回程度行うようにして、無理のない範囲で継続してくださいね[11]。

詳しい筋トレメニューについては以下の記事をご覧ください。 ダイエットにおすすめの筋トレは?健康かつ効率的に痩せる方法を伝授

ポイント3 日常の活動を積極的に行う

「忙しくて運動する時間がない……。」

このように、仕事や家事が忙しく運動する時間がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

なかなか運動を行う時間が取れないといった場合は、日常生活のなかで活動を積極的に行ったり軽い運動を取り入れたりすることがおすすめです。

運動が難しい場合は、歩いたり掃除したりするなど**日常動作を積極的に行うことで運動と同じように消費カロリーを増やすことができます。

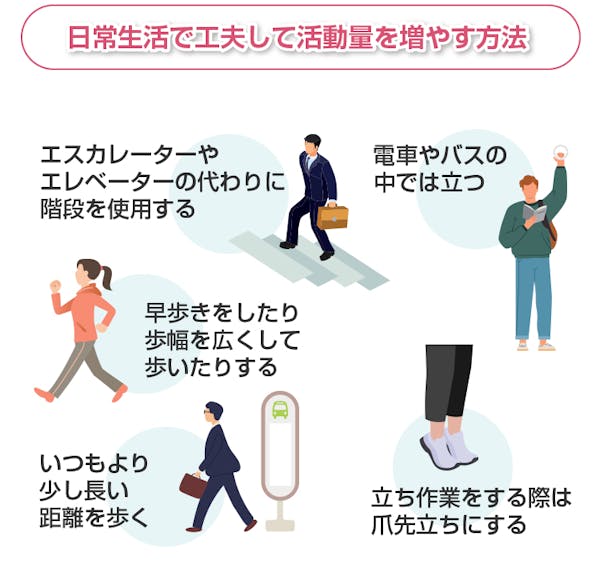

以下の日常生活で活動量を増やす方法を参考にして、積極的に取り入れてくださいね。

ポイント4 適度にストレッチを行う

運動の前後には、適度にストレッチを行いましょう。

ストレッチとは筋肉や関節の柔軟性を高めるための運動のことで、運動前にはウォーミングアップとしてけがの予防になる他、運動後にはクールダウンとして疲労回復の手助けとなる効果があります[12]。

ダイエットを成功させるためには運動を継続して行うことが重要です。

けがをしてしまうと運動を続けられなくなってしまう上、モチベーションの低下につながってしまいますよね。

適度なストレッチでけがを予防し、疲労を残さないようにして運動を継続しましょう。

なおストレッチは関節を動かしながら筋肉を伸ばしたり縮めたりすることを繰り返す「動的ストレッチ」と一定方向に筋肉を伸ばしたまましばらく維持する「静的ストレッチ」に分けられます[12]。

動的ストレッチは運動前に静的ストレッチは運動後に適しているため、場面に合わせたストレッチを行うことがポイントです。

4.ダイエットの成功には規則正しい生活も重要

ダイエットには食事や運動だけではなく、生活習慣を整えることも重要です。

特に睡眠と肥満は大きく関係しているため注意が必要です。

睡眠不足の人は睡眠を十分に取れている人に比べて、食欲を抑えるホルモンの分泌が減少し食欲を高めるホルモンの分泌が促進されることが分かっています[13]。

食欲が増加すると食べ過ぎてしまう恐れがあるため、睡眠不足の傾向がある場合は睡眠時間の見直しが必要でしょう。

また、体内時計を調節する「時計遺伝子」の一つである「BMAL1」というたんぱく質には、脂肪の分解を抑え蓄積させるはたらきがあります[13]。

このたんぱく質は夜間に活性化するため、夜遅くに食事を摂る人は肥満のリスクが高くなると考えられています。

できるだけ夜遅い時間の食事は避けた方が良いと考えられるでしょう。

また食事の時間だけではなく、朝食を抜くこともダイエットには逆効果といわれています。

朝食を抜いて昼食をとると、朝食をとった場合よりも肥満のリスクが高まるといわれているのです。

ダイエットを成功させるためには、十分な睡眠をとったり規則正しく食事を摂ったりして生活習慣を整えるように意識することが大切です。

5.40代のダイエットのポイントについてまとめ

40代になると基礎代謝量の低下のように体に変化が起こるため、若い頃に比べると痩せにくくなります。

そのため、40代のダイエットを成功させるには食事や運動などの生活習慣を改善することが大切です。

食事では、適切な摂取カロリーを把握して栄養素が不足しないようにバランスを意識することがポイントです。

食事以外の間食やアルコールは適量にして、できるだけ控えるようにしましょう。

運動では有酸素運動や筋トレを取り入れることがおすすめですが、仕事や家事で忙しく運動するのが難しい場合は日常生活のなかで工夫して活動量を増やすのも良いでしょう。

効果的に運動するためには、運動前後にストレッチを行い無理のない範囲で運動を継続することがポイントとなります。

また、睡眠と肥満には密接な関係があるため、十分な睡眠を取り規則正しい生活を送ることも忘れないでくださいね。

今回の記事で紹介した内容を参考にして、年齢による体の変化に惑わされずにダイエットをしていきましょう。