広背筋に効果的な筋トレとは?トレーニングのコツや食事法も解説

「広背筋を鍛えるにはどのような筋トレをすれば良いんだろう……」

「広背筋を鍛えるために気を付けた方が良いことってあるかな?」

広背筋を鍛えたいと思っていても何から手をつければ良いのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

広背筋は上半身の筋肉のなかでも大きな筋肉といわれています。

広背筋を鍛えることで逆三角形の肉体になり、男性ならたくましい上半身を、女性なら美しいくびれを手に入れることにつながります。

この記事では広背筋を鍛えるメリットやトレーニングメニュー、筋トレを効果的にするポイントについて解説します。

広背筋を鍛えたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.広背筋とは

「広背筋って背中のどこにある筋肉なの?」

なんとなく背中にある筋肉ということは分かっていても、実際にどこにある筋肉なのか知らない方もいらっしゃるかもしれませんね。

広背筋とは背中の中央部から脇下、上腕骨にかけて位置する筋肉です。

他の筋肉のように物理的に分かれた部位はありませんが、一般的に広背筋は位置によっておおよその部位に分けて考えられます。

トレーニングの際はどの部位を鍛えているかという意識を持つことが重要です。

そこで、まずは広背筋を部位ごとに確認しましょう。

1-1.広背筋上部

広背筋の上の部分は「広背筋上部」と呼ばれます。

広背筋上部は主に腕を上から引き寄せる動きや、肩甲骨を水平に伸ばし広げたり体の内側に回転させたりする動きに使われます。

1-2.広背筋下部

広背筋の下部は「広背筋下部」と呼ばれます。

広背筋下部は腕を前に出した状態から引き寄せたり、体幹を左右に曲げ伸ばしたりする運動で使われます。

このように広背筋の上部と下部では使用される動きが異なりますが、どちらも主に肩関節の動作に関わる筋肉といえます。

2.広背筋を鍛えるメリット

「広背筋を鍛えるとどんなメリットがあるんだろう?」

実は広背筋を鍛えることは筋肉がついて体型が変わるだけでなく、体の不調の予防などさまざまな利点があります。

そこで、ここからは広背筋を鍛えるメリットを四つご紹介します。

メリット1 逆三角形の肉体になる

広背筋を鍛えるメリットの一つ目は逆三角形の肉体になることです。

広背筋は背中の筋肉のなかでも大きいので、トレーニングで肥大化させられれば見た目の変化も大きく感じられるでしょう。

逆三角形の肉体になれば男性が憧れるようなたくましい厚みのある上半身を手に入れられます。

また、女性が美しいくびれを手に入れるためには広背筋の筋トレが欠かせません。

このように広背筋の筋トレは男女共に理想の体型に近づくために欠かせないトレーニングといえるでしょう。

メリット2 姿勢が改善される

広背筋をはじめ背筋を鍛えることは姿勢を改善する効果もあります。

背筋は姿勢の維持と関係が深く、背筋が衰えると背中が曲がったり、頭を支えるのが困難になったりします。

【背筋のはたらき】

- 首を後ろに反らす

- 頭を後ろに持ち上げる

- 背中を伸ばす

- 骨盤を肋骨に引き付ける

広背筋を鍛えることであまり体に負担をかけずに姿勢を良くすることができます。

メリット3 肩こりや腰痛の防止につながる

広背筋をはじめとする背中の筋肉を鍛えると、肩こりや腰痛の防止につながるといったメリットもあります。

広背筋をはじめとする背中の筋肉は首や肩、体幹を支える役割があります。

背筋が弱まると肩甲骨が開き、巻き肩や猫背の原因になることがあります。

その上背筋が弱いと頭をしっかりと支えることができなくなり、姿勢が崩れて肩こりや腰痛を引き起こすと考えられます。

しかし、背筋を鍛えれば肩甲骨が正しい位置に戻り、胸を開いた堂々とした姿勢を維持しやすくなるでしょう。

そのため背中の筋肉を鍛えることで肩こりや腰痛を予防する効果も期待できるでしょう。

広背筋の筋トレは肩こりや腰痛に悩まされている方におすすめしたいトレーニングといえます。

メリット4 基礎代謝が上がる

広背筋を鍛えるメリットの四つ目は基礎代謝が上がることです。

基礎代謝は筋肉などの除脂肪量の増加によって向上します。

上半身のなかでも大きな筋肉である広背筋が増加すれば、その分除脂肪量が増加し基礎代謝の向上につながるでしょう。

3.広背筋を鍛える自重トレーニングメニュー

「広背筋を鍛えるにはどんな自重トレーニングがあるんだろう?」

自重トレーニングはマシンや器具を使わず自分の体重のみを負荷にして行うトレーニングです。

ジムに行かなくても自宅で自分の好きなタイミングでおこなうことができるため、筋トレ初心者でも取り組みやすいといわれています。

ここからは自宅での筋トレから始めてみようと考えているかたにおすすめの自重トレーニングを二つ紹介します。

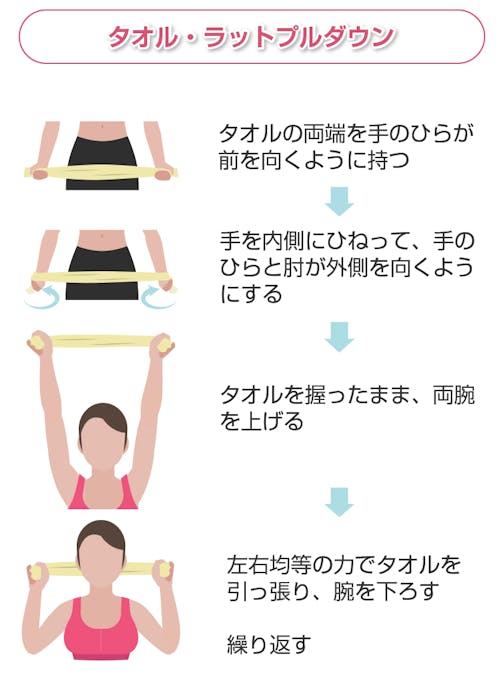

3-1.タオル・ラットプルダウン

タオル・ラットプルダウンはマシンがない家庭でも広背筋上部を鍛えられるトレーニング方法です。

タオル・ラットプルダウンは広背筋上部だけでなく、首の後ろから背中の中央にかけてついている僧帽筋などを鍛えることもできます。

タオルと椅子があればすぐに始められますよ。

タオル・ラットプルダウンのやり方は以下のとおりです。

まずは椅子に背筋を伸ばして座ります。

タオルの両端を手のひらが前を向くように持ち、内側にタオルをひねります。

このとき握った拳の小指側の側面をタオルが覆うように握ってください。

次にタオルを握った状態で腕を高く上げます。

タオルはピンと張るように外側に引っ張って力を加えましょう。

息を吸いながら頭の後ろ側に下ろしていき、肩の位置までしっかり腕を引いたら、元の位置に戻します。

トレーニングの際は背筋を伸ばし背中が丸まらないような姿勢を保ち、視線は前に向けましょう。

また腕を引くときは肩甲骨を寄せるイメージで動作を行ってください。

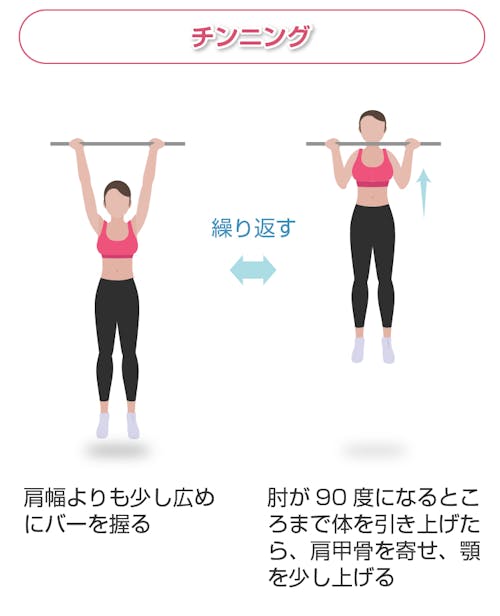

3-2.チンニング

チンニングは広背筋上部に有効な自重トレーニングメニューです。

最近では自宅でもチンニングができるようにドアに設置するタイプのバーなども販売されているので、自宅でチンニングをしたいと考えている方は購入を検討してみてください。

チンニングは自重トレーニングのなかでも難易度の高い種目であり、筋トレ初心者や女性は一回もできないということもあるそうです[1]。

懸垂が難しい方はジャンプを補助として取り入れる方法や、椅子に足を乗せた状態からチンニングを行う方法もおすすめです。

それではチンニングのやり方を見ていきましょう。

まず、肩幅よりも少し広めに手を開き、バーを握って構えます。

腕を曲げ体を引き上げます。

肘が90度になるところまで体を引き上げたら、肩甲骨をさらに寄せましょう。

肩甲骨を寄せ、顎を少し上げるようにすると背筋群をさらに収縮させられます。

筋肉を使いゆっくりと体を下ろしていきましょう。

懸垂というと顎をバーよりも高く上げることに意識が向きがちになりますが、広背筋を鍛える場合は胸をバーにつける意識で動作を行うと効果的です。

体を引き上げる際は肩甲骨を寄せるイメージをすると良いでしょう。

背中が丸まったり、顎を突き出すようなフォームになっていたりすると広背筋を鍛える筋トレとしての効果が薄れてしまうため注意してください。

[1] STRENGTH LEVEL「Pull Ups Standards」

4.広背筋を器具で鍛えるトレーニングメニュー

「器具を使った広背筋を鍛えるトレーニングメニューにはどんなものがあるの?」

広背筋を鍛えるトレーニング器具にはダンベルやチューブ、ケーブルマシンなどがあります。

それぞれの器具を使ったトレーニング方法やトレーニングのポイントを解説しますよ。

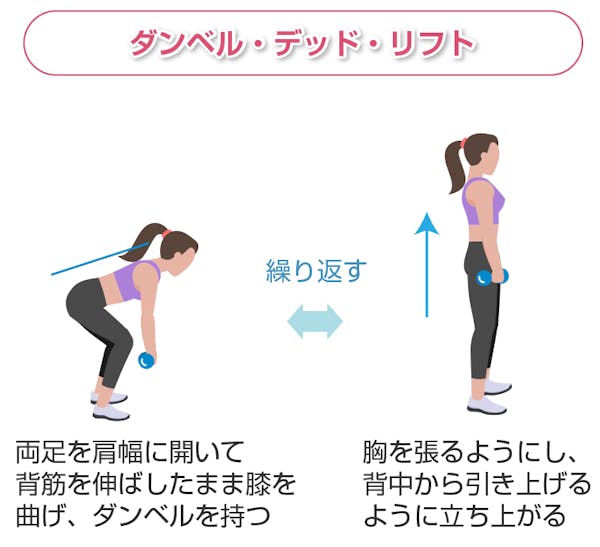

4-1.ダンベル・デッドリフト

ダンベル・デッドリフトは広背筋や僧帽筋、脊柱に沿ってついているインナーマッスルの長背筋など、上半身の筋肉を鍛えられるトレーニングです。

背中などの上半身の筋肉だけでなくお尻や太ももの筋肉にも効かせられます。

ダンベル・デッドリフトのやり方は以下のとおりです。

両足を肩幅に開いて立ち、足先の辺りに一つずつダンベルを置きます。

次に背中は曲げず膝を曲げ、床に置いたダンベルを左右の手で握ります。

背中を意識して胸を張りながらダンベルを持ち上げていきましょう。

ダンベルを引き上げて立った状態になったとき、肩甲骨を寄せると背筋をさらに収縮させられますよ。

腕の力でダンベルを持ち上げるのではなく、背中やお尻、ももの裏を意識してダンベルを持ち上げることがポイントです。

また膝が爪先よりも前に出ないようにお尻を引くイメージで膝を曲げていくと良いでしょう。

また、ダンベルの重量は重ければ良いというわけではありません。

ダンベルが重過ぎると肩甲骨を寄せられず広背筋に十分効かせられなくなるので注意が必要です。

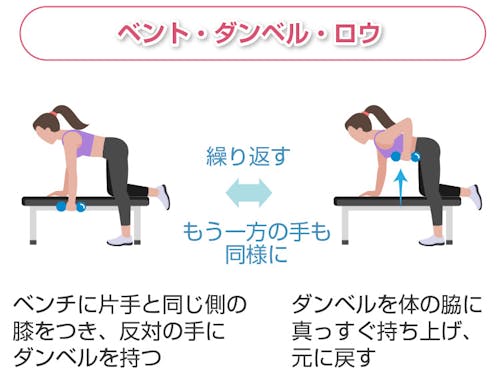

4-2.ベント・ダンベル・ロウ

ベント・ダンベル・ロウは広背筋下部や肩甲骨の下から上腕骨に位置する大円筋などを含めた背中全体の筋肉を鍛えられるダンベルを使ったトレーニングです。

ダンベルとベンチがあれば自宅でもトレーニング可能です。

ベンチがない場合には椅子を代用してトレーニングすることもできます。

ベント・ダンベル・ロウのやり方は以下のとおりです。

まず、ダンベルを持つ方とは反対の手と膝をベンチに乗せ、腰から首まで真っすぐな前傾姿勢をとります。

ダンベルを持った方の腕は伸ばして構えましょう。

肩甲骨を寄せ背中の筋肉を意識しながら肘を曲げ、ダンベルを引き上げていきます。

ダンベルを引き上げた後は顎を上げ、肩甲骨を寄せるとより背筋群を収縮させられます。

ダンベルを上げたら重さに耐えつつ、ゆっくりとダンベルを下ろしましょう。

トレーニングのポイントは視線を少し前方に向け、体がぐらつかないように維持することです。

ダンベルは力を入れ過ぎないようにして握り、腕を引き上げる際は肩を上げたり胸を反らしたりしないようにしましょう。

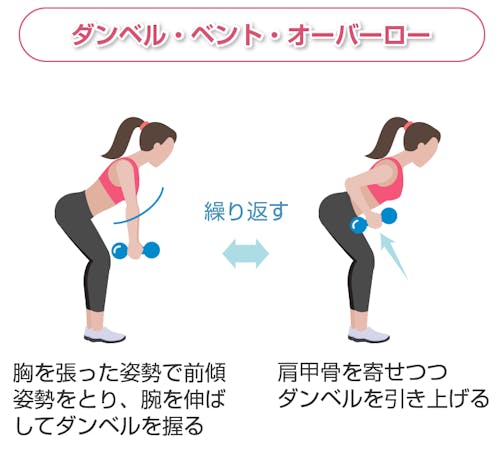

4-3.ダンベル・ベント・オーバーロー

ダンベル・ベント・オーバーローは主に広背筋中央と僧帽筋に効果のあるトレーニングです。

また広背筋や僧帽筋の他にも脊柱に沿ってついている脊柱起立筋や上腕二頭筋にも効果があります。

それではダンベル・ベント・オーバーローのやり方を見ていきます。

まず、胸を張り背中を反らした姿勢で前傾姿勢をとります。

両手にダンベルを握り、腕を伸ばした位置で構えましょう。

次に、肩甲骨を寄せつつ、太ももの横をなぞるようにダンベルを引き上げます。

ダンベルを引き上げた後は少し顎を上げ、肩甲骨を寄せることで背筋をより収縮させられます。

ダンベルの負荷に耐えながら腕を伸ばし最初の姿に戻りましょう。

ダンベル・ベント・オーバーローは背筋を鍛えるトレーニングとしては効果的な半面、正しいフォームで行わないとけがをするリスクがあるのでフォームに気を付けて行ってください。

膝を曲げ構えるときはお尻を突き出すようにして、爪先よりも前に出さないようにすることがポイントです。

また腕を引き上げる際は顎を少し上げ、斜め上方向を見ながら動くと良いでしょう。

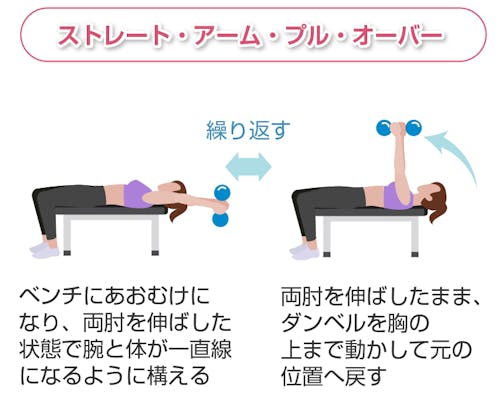

4-4.ストレート・アーム・プル・オーバー

ストレート・アーム・プル・オーバーは広背筋を鍛えるトレーニングです。

実は肘の開き方によっては大胸筋に効かせることもでき、開き気味でトレーニングすれば大胸筋に、反対に閉じ気味で行えば広背筋に効かせられます。

ストレート・アーム・プル・オーバーのやり方は以下のとおりです。

まず、ベンチにあおむけになり、ダンベルを両手で持ち胸の上に構えます。

肘を伸ばした状態で腕と体が一直線になるようにダンベルを頭の後ろに下ろしていきます。

肩甲骨を寄せつつ、両肘を伸ばしたままダンベルを胸の上まで上げましょう。

元の姿勢に戻ったら肘を外側に張り出し、肩甲骨を寄せることで背筋を収縮させられます。

肘を曲げて開き気味で動作してしまうと広背筋に効かせられなくなってしまうので、肘の開き具合に気を付けてトレーニングを行いましょう。

また腰を反らし過ぎると腰痛になる可能性があるので注意してくださいね。

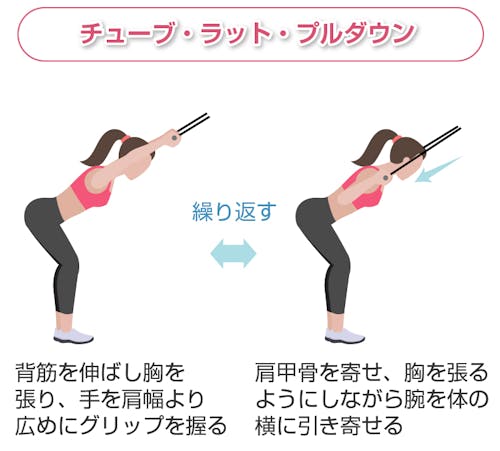

4-5.チューブ・ラット・プルダウン

チューブ・ラット・プルダウンは広背筋上側部を鍛えられるチューブを使ったトレーニングです。

広背筋のほかにも僧帽筋や上腕二頭筋にも効かせられます。

チューブ・ラット・プルダウンのやり方は以下のとおりです。

まず、チューブを高いところに設置し、グリップを握る手を肩幅より少し広めにして構えます。

肩甲骨を寄せ、胸を張るようにしながら腕を引き寄せましょう。

腕を引き切りグリップが胸の横まで来たら肩甲骨を寄せ、顎を少し上げるようにすると背筋を完全に収縮させられます。

チューブの張力を感じながらゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

背筋を伸ばし視線を上に向けるようにして動くのがポイントです。

もし高いところにチューブを設置するのが困難な場合は、低いところに設置し、体を前屈させてトレーニングをすれば、上から腕を引き寄せるのと同じ動作ができますよ。

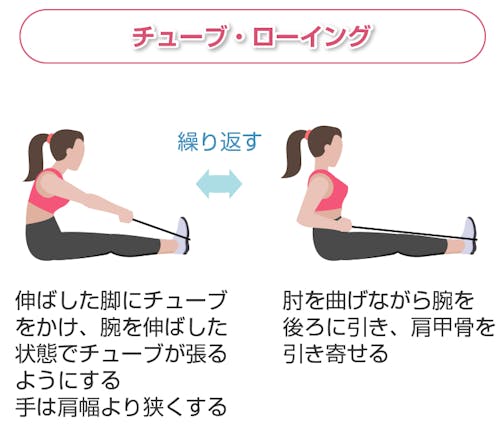

4-6.チューブ・ローイング

チューブ・ローイングは広背筋下部と僧帽筋に効果のあるチューブを使ったトレーニングです。

以下にチューブ・ローイングのやり方を紹介します。

まず、足を前に伸ばした状態で座り、両足にチューブを巻き付けます。

ハンドルを両手に持ち、手は肩幅よりも狭めにして構えましょう。

肩甲骨を寄せつつ、腕を後ろに引き寄せます。

ハンドルが脇腹のところまで来たら、肩甲骨を寄せ、顎を上げれば背筋を完全に収縮させられます。

チューブの張力を感じながら、元の姿勢に戻りましょう。

チューブ・ローイングをしっかり広背筋に効かせるには背筋を伸ばし視線を上に向けることが重要です。

4-7.チューブ・リバース・フライ

チューブ・リバース・フライは僧帽筋と広背筋下部に効果のあるチューブを使ったトレーニングです。

チューブ・リバース・フライのやり方は以下のとおりです。

まず、チューブを前から張力がかかるように設置し、左右の手でグリップを握り、肘を伸ばした状態で胸の前で構えます。

肘は伸ばした状態で腕を開きながら肩甲骨を寄せていきます。

腕を開き切ったら肩甲骨をさらに寄せ、顎を少し上げて背筋を完全に収縮させましょう。

チューブの張力を筋肉に効かせながら元の姿勢に戻ってください。

肩甲骨をしっかり寄せずに行うと、筋トレの負荷が三頭筋後部に逃げてしまうので肩甲骨を意識してトレーニングしましょう。

自重トレーニングやダンベルを使ったトレーニングなど負荷の高いトレーニングの後に行うことで、広背筋をさらに追い込むことができますよ。

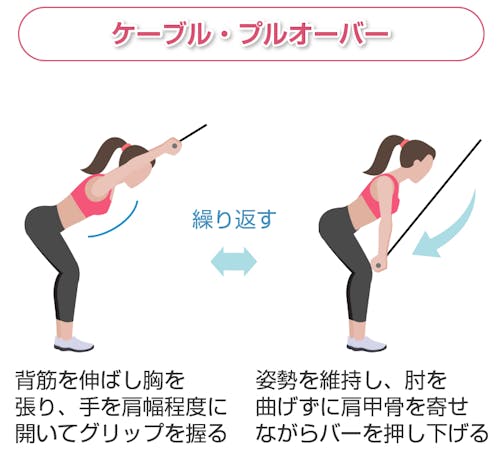

4-8.ケーブル・プルオーバー

ケーブル・プルオーバーは広背筋と同時に大胸筋に効かせられるケーブルマシンを使ったトレーニングメニューです。

ケーブル・プルオーバーは肘の位置や開き具合によって大胸筋と広背筋にかかる負荷の比率を調整することができます。

広背筋により効果的なトレーニングをするには肘は伸ばし、少し開き気味で動作を行うことがポイントです。

それではケーブル・プルオーバーのやり方を紹介しましょう。

まず、ケーブルマシンに向き合い、背筋を伸ばし胸を張った姿勢をとります。

手を肩幅程度に開いてグリップを握りましょう。

肘は曲げずに、肩甲骨を寄せつつバーを押し下げます。

バーを下ろし切ったら、肩甲骨を寄せさらに背筋を完全収縮させましょう。

ケーブルの負荷を筋肉に効かせながら元の姿勢に戻ります。

5.広背筋を効果的に鍛えるためのポイント

広背筋を鍛えるにはトレーニングを行うことが重要ですが、その他にも知っておくべきポイントがいくつかあります。

ここで紹介する四つのポイントを押さえてトレーニングをすれば、より効果的なトレーニングができるでしょう。

ポイント1 適切な負荷で行う

広背筋を効果的に鍛えるためのポイントの一つ目は適切な負荷で行うことです。

無理にセット数を増やしたり、ダンベルの重量を上げたりすることは避けた方が良いといえます。

無理な負荷でトレーニングを行うと、集中力が低下し効果的なトレーニングができないばかりか、けがにつながってしまう可能性もあります。

安全かつ効果的にトレーニングを行うためには自分の体力や健康状態を知り、トレーニングの目的に応じた運動内容を設定する必要があるのです。

厚生労働省は「標準的な運動プログラム」において、器具を使用する筋トレでは最大挙上重量の60~80%の重さで8~12回繰り返し行うことを推奨しています[2]。

また自重トレーニングでは、無理せずに「できなくなるところまで実施する」ことが目安です。

筋トレを行った後は筋線維の一部が破断するため、その筋線維が修復し肥大するまで48時間から72時間の間隔を空ける必要があります[3]。

このため筋トレに取り組む際は週に2~3回、2~3日に1回程度の頻度で無理なく継続的に行ってください[4]。

[2]厚生労働省「 成人を対象にした運動プログラム」

[3] 公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット「筋力トレーニングの効果と方法」

[4] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「レジスタンス運動」

ポイント2 筋トレ前後はストレッチを行う

筋トレと合わせてトレーニング前後にやっておきたいのがストレッチです。

ストレッチは筋や関節を伸ばす運動のことで、運動前の準備運動や整理運動の一つとして利用されています。

ストレッチを行うことで体の柔軟性や筋温、体温が高まるため、ウォーミングアップ効果につながります。

運動前にウォーミングアップができれば体のあらゆる器官のはたらきが活発化するため、けがの防止やパフォーマンス向上効果が期待できるでしょう。

またトレーニング後にストレッチなどの軽い運動を行うことで運動後のクールダウンができ、筋肉の回復を早めるといわれています。

近年ではこうした効果に加え、全身の筋を伸ばすようなストレッチを30分ほど行うとリラクセーション効果があることが明らかになっているため、ゆっくりと時間をかけて行うのも良いでしょう[5]。

【ストレッチの効果】

- 体の柔軟性を高める

- 筋温、体温を高める

- 筋肉の回復を早める

- 美しい姿勢を保つ

- リラクゼーション

[5] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「ストレッチングの効果」

ポイント3 正しいフォームで行う

広背筋を効果的に鍛えるためのポイントの三つ目は、正しいフォームで行うことです。

広背筋を鍛えるトレーニングのなかには、広背筋だけでなく大胸筋や三角筋などその他の筋肉にも効果のあるトレーニングもあります。

そのため広背筋を効果的に鍛えるにはトレーニングの際は正しいフォームでしっかりと広背筋に効かせることが求められます。

特に自重トレーニングやダンベルを使ったフリーウェイトなどは軌道が定まっていないため、フォームが崩れやすく我流になりやすいという問題点があります。

正しいフォームでトレーニングができないと広背筋に効かせられないだけでなく、鍛え漏れる筋肉が出てくる可能性があります。

特に筋トレ初心者の方はたくさんの種目を行うのは困難なため、少ない種目でもしっかりと広背筋を肥大させるためにも正確なフォームが求められるのです。

各トレーニングで紹介しているポイントを守って、正しいフォームを心掛けるようにしましょう。

また、ダンベルを使用するトレーニングも多数あるため、フォームと合わせてダンベルの取り扱い方に注意してください。

例えば中腰で重いダンベルを持とうとすると腰を痛める可能性があるため、ダンベルを両手に持った状態でトレーニングを始めるなど丁寧に扱うようにしましょう。

ポイント4 たんぱく質を含む食品を摂取する

広背筋を効果的に鍛えるためのポイントの四つ目はたんぱく質を含む食品を摂取することです。

たんぱく質は筋肉や皮膚、臓器を構成する欠かせない栄養素です。

筋トレ後は筋肉の回復・成長にたんぱく質が必要となるため、摂取が十分でないとしっかりトレーニングを行っても筋肉が育ちません。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によれば、1日当たりのたんぱく質の摂取推奨量は18〜64歳の男性で65g、65歳以上の男性で60g、18歳以上の女性では50gです[6]。

しかし一般的に筋肉をつけたい方や運動をしている方は体重1kg当たり2g程度のたんぱく質が必要であるといわれています[7]。

たんぱく質を多く含む食品には肉や魚、卵、乳製品などの動物性のものと豆や穀類などの植物性のものがあります。

たんぱく質を含む食品のうち、体内で合成することのできない必須アミノ酸をバランス良く含むものを「良質なたんぱく質」といい、その代表として肉や魚などの食品が挙げられます。

しかし、肉や魚などは必須アミノ酸と同時に脂質も多く含んでいるので、摂り過ぎには注意が必要です。

たんぱく質を摂取するときは大豆や穀類などの植物性のたんぱく質を含む食品をバランス良く食べるようにしましょう。

また、筋肉を育て、健康な体をつくるにはたんぱく質以外の栄養素も欠かせません。

[6] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

[7] 一般社団法人 日本プロテイン協会「誰でもわかるプロテインの基礎知識」

6.広背筋についてのまとめ

広背筋は上半身の筋肉のなかでも大きな筋肉といわれる筋肉です。

広背筋を鍛えることで逆三角形の肉体になるだけでなく、姿勢の改善や基礎代謝の向上といったメリットが得られるでしょう。

広背筋を鍛えるトレーニングメニューには自重トレーニングやダンベル、チューブなどの器具を使ったメニューが豊富にあります。

効果的なトレーニングにするためにもフォームを意識してトレーニングを行ない、目的に応じた負荷を設定することが重要です。

またトレーニング後はしっかりとストレッチをして翌日にトレーニングの疲労を残さないようにしましょう。

この記事でご紹介したトレーニングを取り入れ、理想的なボディラインを手に入れてくださいね。