タンパク質が不足するとどうなる?1日に摂取すべき量や摂取源も紹介

「タンパク質が不足すると体にどんな影響が出るのかな?」

「1日に摂取すべきタンパク質の量はどれくらいなのか知りたいな」

タンパク質がヒトの体にとって欠かせない栄養素であることはなんとなく知っていても、このような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

タンパク質は皮膚や髪・筋肉などを構成する成分であるため、不足すると筋肉量が低下したり、髪や皮膚のつやがなくなったりといった不調が現れます。

その他にもタンパク質が足りなくなると成長障害や、免疫機能の低下を引き起こす可能性があるといわれています。

この記事ではタンパク質不足が引き起こす体への悪影響や、1日に摂取すべきタンパク質の量などについてご紹介します。

タンパク質の摂取源となる食品についてもご紹介するので、タンパク質をしっかり摂取したいと考えている方は参考にしてくださいね。

1.タンパク質とは

タンパク質は生命を維持したり体を動かしたりするのに必要なエネルギーとなる栄養素の一つです。

また、筋肉や臓器、皮膚などを構成したり、ホルモンなど体の機能を調節する物質の材料となったりするはたらきもあります。

このように非常に重要なはたらきをするタンパク質は、20種類の「アミノ酸」と呼ばれる物質で構成されています[1]。

タンパク質のなかでも必須アミノ酸がバランス良く含まれる食品のことを「良質なタンパク質」といいます。

肉類や魚介類、卵類などは特に良質なタンパク質が多いといわれています。

「それなら肉や卵をたくさん食べれば良いのかな?」

と考える方もいるかもしれませんが、特定の食品からのみタンパク質を摂取することはおすすめできません。

同じ食品ばかり摂り続けていると特定のアミノ酸しか摂取できず、一部のアミノ酸が不足してしまいます。

タンパク質合成の際に足りないアミノ酸がある場合には、不足した量に応じたタンパク質しか合成できないといわれています。

また、数種類のアミノ酸が不足している状態だと、一つの必須アミノ酸を補ってもかえって利用効率が悪くなってしまうことが分かっています[2]。

効率良くタンパク質を合成するには動物性食品と植物性食品からバランス良くタンパク質を摂取し、各食品に不足した必須アミノ酸を補うようにすると良いでしょう。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アミノ酸」

[2] 一般社団法人 健康栄養支援センター「栄養素シリーズ 第1回:タンパク質」

2.タンパク質が不足した場合の体への悪影響

「タンパク質が不足するとどうなるんだろう?」

このように気になっている方も多くいらっしゃることでしょう。

タンパク質は人間にとって生命維持に欠かせない栄養素であるため、不足すると体にさまざまな不調を来します。

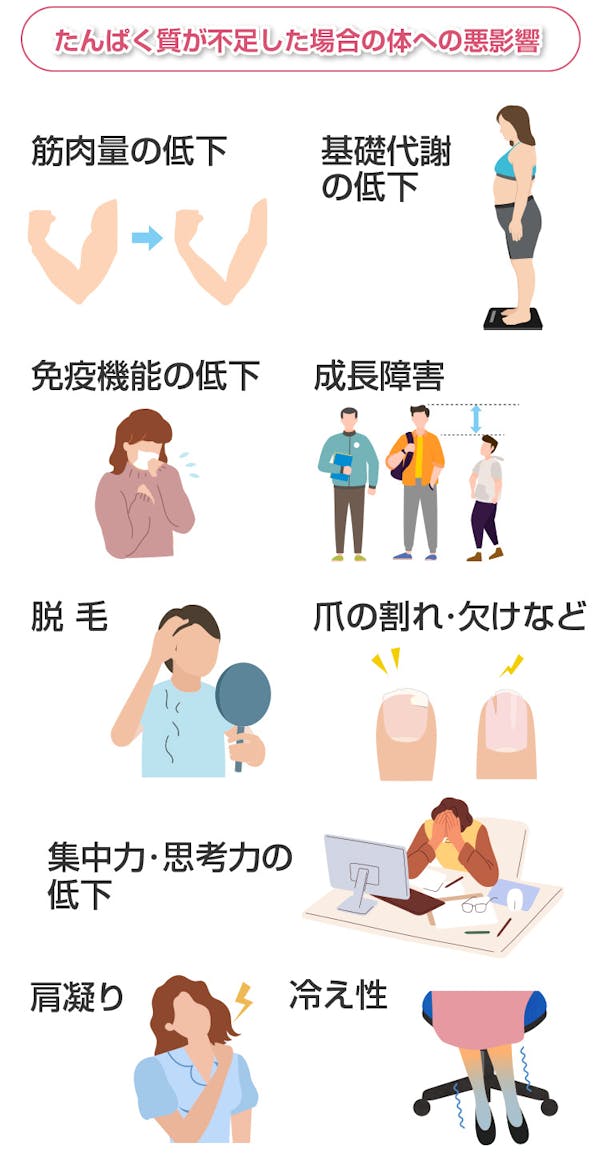

ここからはタンパク質不足が引き起こす九つの悪影響についてみていきます。

2-1.筋肉量の低下

タンパク質が不足していると筋肉量の低下を引き起こします。

タンパク質は筋肉など体を構成する材料となります。

またタンパク質と同じエネルギー産生栄養素である糖質は、体内ですぐに分解・吸収される特徴があり、脂質はエネルギー効率が良いという特徴があります。

一方、タンパク質は体内での分解に時間を要するため、エネルギー源として使われることは通常ありません。

しかし、食事から十分にタンパク質を摂取できていないと、体は筋肉に蓄えられているタンパク質を分解することでエネルギーを生み出そうとします。

筋肉がエネルギー源として使われると筋肉量の低下や、筋肉の力の衰えにつながります。

筋肉量が減ったり筋肉の力が衰えたりすると運動や日々の活動にも影響が出てくるため、タンパク質はしっかりと摂取しておきたいですね。

体に付いている筋肉がエネルギーとして使われないよう、タンパク質不足に注意しましょう。

2-2.基礎代謝の低下

タンパク質が不足すると「基礎代謝」の低下にもつながります。

基礎代謝は体格によって異なり、タンパク質不足によって筋肉量が減少するとそれに伴って基礎代謝も低下します。

人間の筋肉が1日に消費するカロリーは1kg当たり13kcal程度ですが[3]、筋肉が落ちればその分基礎代謝によって消費されるカロリーは減少します。

また基礎代謝が下がればその分全体の消費カロリーも減るため、結果として痩せづらくなってしまうといえます。

基礎代謝を低下させないためにも、タンパク質を摂取して筋肉量をキープしましょう。

[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「加齢とエネルギー代謝」

2-3.免疫機能の低下

タンパク質が不足すると、ウイルスなどを撃退する免疫機能も低下してしまうことが分かっています。

免疫機能は風邪やインフルエンザなどのウイルス・細菌から体を守るために欠かせないはたらきです。

またタンパク質は、私たちの体を異物から守ってくれる「抗体」の原料でもあります。

免疫グロブリンの主な成分はタンパク質であるため、タンパク質が不足すると免疫機能の低下につながるといわれています。

免疫機能が低下すると体内にウイルスや細菌が侵入しやすくなり、感染リスクが高まってしまうのです。

免疫機能を維持して健康的に過ごすためにもタンパク質が不足しないよう注意しましょう。

2-4.成長障害

タンパク質は筋肉や皮膚、臓器など体づくりに欠かせない成分であるため、不足すると成長障害を引き起こします。

特に成長期の子どもにとっては、タンパク質は欠かせない栄養素です。

成長期には皮膚や毛髪など新しい組織をつくるのに必要なタンパク質を摂取する必要があります。

1~7歳の1日の摂取推奨量は18歳以上の摂取推奨量の半分程度ですが、12~14歳になると18歳以上とほぼ同じくらいのタンパク質の摂取が必要です[4]。

女性に関しては12~17歳の摂取推奨量が18歳以上の摂取推奨量よりも多くなっています[4]。

また妊婦の場合は胎児や胎盤の成長のためにも、推奨量に5~25g加えた量のタンパク質の摂取が求められます[4]。

健康な体をつくるために、タンパク質は欠かせない栄養素なのですね。

[4] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

2-5.脱毛

タンパク質は髪の毛を構成する成分であるため、不足すると脱毛の原因にもなります。

髪の毛のほとんどを構成しているのが「ケラチン」と呼ばれるタンパク質です。

ケラチンは「システイン」、「グルタミン酸」、「ロイシン」をはじめ、さまざまなアミノ酸で構成されています。

髪を健康的に保ち成長させるには、タンパク質を摂取しケラチンを生成する必要があります。

毎日の食事でタンパク質を意識して摂取したり、必要に応じてプロテインなどで補うようにしたりすると良いでしょう。

2-6.爪の割れ・欠けなど

タンパク質の不足は爪が割れたり、欠けてしまったりする原因の一つです。

爪はタンパク質の一種であるケラチンが主成分です。

タンパク質は生命維持に関わる部分に優先して活用されるため、重要度の低い爪や髪・肌といった部分は後回しにされてしまいます。

そのためタンパク質の不足による影響が出やすく、爪の割れや欠け、縦筋などのサインとして現れます。

2-7.集中力・思考力の低下

タンパク質不足は集中力ややる気にも大きく関わっています。

タンパク質を構成するアミノ酸は、脳の活動に欠かせない神経の情報伝達に重要な役割をしています。

「ノルアドレナリン」や「ドーパミン」「セロトニン」をはじめとする神経伝達物質はアミノ酸からつくられるため、タンパク質が不足すると生成できなくなります。

神経伝達物質にはやる気や集中力に関わるものもあるので、減少すると無気力で憂鬱(ゆううつ)な状態になってしまいます。

またノルアドレナリンやドーパミン、セロトニンが減少するとうつ状態になる恐れもあるので、心の健康を保つためにもタンパク質の摂取は欠かせないといえるでしょう。

2-8.肩こり

「肩こりもタンパク質不足に関係があるの?」

と驚く方も多いかもしれません。

肩こりは運動不足やストレス、スマートフォンやパソコンの操作によって起こることもありますが、筋力の低下が原因で起こることもあります。

タンパク質は筋肉を形成する栄養素であるため、不足すると筋力の低下につながります。

そのため、タンパク質の摂取が十分にできていないと、肩こりを引き起こすとも考えられるのです。

2-9.冷え性

タンパク質の不足は冷え性の原因の一つです。

タンパク質が不足すると筋肉を育てる栄養が足りず、筋肉量が減少します。

筋肉には熱産生といって体の熱をつくるはたらきがあり、これによって私たち人間の体温は37℃付近に保たれています。

そのため筋肉が衰えたり、筋肉量が減少したりすると冷えを感じやすくなります。

冷え性を自覚している方は、タンパク質をバランス良く摂取し、筋肉量を維持、増加させることが改善につながる場合もあるため、タンパク質を積極的に摂りましょう。

3.1日に摂取すべきタンパク質の量

「タンパク質が足りないと体に悪影響が出るのか。それじゃあ1日にどれくらいのタンパク質を摂取すれば良いのかな?」

健康的に過ごすためにもどれくらいのタンパク質を摂れば良いのか気になるところですよね。

ここではたんぱく質の1日当たりの摂取推奨量をご紹介します。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1〜2歳 | ||

| 3〜5歳 | ||

| 6〜7歳 | ||

| 8〜9歳 | ||

| 10〜11歳 | ||

| 12〜14歳 | ||

| 15〜17歳 | ||

| 18〜29歳 | ||

| 30〜49歳 | ||

| 50〜64歳 | ||

| 65〜74歳 | ||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

タンパク質の1日当たりの摂取推奨量をみてきましたが、日本人は摂取推奨量分のタンパク質を摂れているのか気になりますよね。

日本人のタンパク質の平均摂取量は20歳以上の男性で78.8g、女性で66.4gと男女ともに摂取推奨量よりも多いことが分かります[6]。

日本人の多くはタンパク質を十分に摂取できている状況といえるかもしれません。

そうはいっても、高齢者や偏った食生活や無理なダイエットをしている方などはタンパク質が不足してしまう可能性は十分にあるため、足りない自覚がある方は注意して摂取するようにしましょう。

[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

[6]厚生労働省「 令和元年国民健康・栄養調査報告 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果」

4.タンパク質の摂取源となる食品

「タンパク質はどんな食品から摂取すれば良いのかな?」

ここからはタンパク質の摂取源となる動物性食品、植物性食品、その他の食品をいくつか紹介します。

特定の食品に偏ることなく、バランス良くタンパク質を摂取しましょう。

4-1.動物性食品

タンパク質を豊富に含む動物性食品には、肉類、魚介類、卵類があります。

高齢者は消化機能の低下が原因で肉や魚を避けるようになり、タンパク質が不足しやすくなるので注意が必要です。

動物性食品のなかでタンパク質を多く含む食品は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| かつお(春獲り) | ||

| めばちまぐろ(赤身) | ||

| ささみ | ||

| 鶏むね肉(皮なし) | ||

| 鶏手羽(皮付き) | ||

| 豚ロース(赤肉) | ||

| 豚ヒレ(赤肉) | ||

| 輸入牛肉サーロイン(赤肉) | ||

| 輸入牛肉ランプ(赤肉) | ||

| 鶏卵(全卵) |

文部科学省「 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

タンパク質が豊富に含まれる動物性食品のうちかつおやまぐろ、豚肉、鶏肉などはスーパーなどでも購入しやすく普段の食事にも取り入れやすいですね。

4-2.植物性食品

タンパク質の含有量が多い植物性食品には豆類や大豆製品があります。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 凍り豆腐 | ||

| いり大豆 | ||

| そら豆 | ||

| 油揚げ | ||

| レンズ豆 | ||

| おから | ||

| 湯葉 | ||

| 納豆 | ||

| 木綿豆腐 | ||

| 絹ごし豆腐 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

日本人にとってなじみ深い油揚げやおからなどがあるので、食卓に積極的に取り入れましょう。

4-3.その他

忙しい方にとっては、1日に必要な量のタンパク質を毎日食事から補うのは難しく感じられるかもしれません。

またタンパク質を多く含む食品には同時に脂質も多く含まれているため、脂質を過剰に摂取してしまう恐れもあります。

タンパク質を補うにはプロテインサプリメントから摂取するのもおすすめです。

プロテインサプリメントにはいくつか種類があり、それぞれ特徴や吸収速度が異なるので、目的に合わせて使い分けるとより効率良くプロテインが摂取できます。

代表的なプロテインサプリメントをいくつか紹介します。

ホエイプロテインは乳製品から作られるホエイたんぱくを原料としたプロテインで、吸収速度の速さと吸収効率の高さが特徴です。

ホエイプロテインは筋肉や体を大きくしたい人に特におすすめで、摂取タイミングはトレーニング後や運動後が良いでしょう。

ソイプロテインは大豆たんぱくが原料のプロテインで、美容とダイエットを両立させたい人に向いています。

吸収速度がゆっくりで腹持ちが良いため、余分な間食防止にもつながりますよ。

カゼインプロテインは牛乳に含まれるカゼインたんぱくを原料としているプロテインです。

吸収速度がゆっくりで摂取すると体内に長時間タンパク質が補給されやすいため、就寝前に摂取することで就寝中の体に栄養を与えてくれます。

ただし過剰な摂取はカロリーオーバーにもつながるので、適切な量を摂取するようにしてくださいね。

5.タンパク質の不足についてのまとめ

タンパク質はヒトの体のエネルギー源となるエネルギー産生栄養素の一つです。

非必須アミノ酸と必須アミノ酸からなる20種のアミノ酸で構成されており、そのうちどれか一つでも欠けるとタンパク質を合成することはできません[7]。

筋肉や皮膚、内臓などを構成するタンパク質ですが、体のさまざまな機能調整や抗体としてのはたらきもあります。

そのため、タンパク質が不足すると筋肉量や免疫機能の低下、その他にも脱毛や肩こり、冷え性などさまざまな問題を引き起こす恐れがあります。

タンパク質が不足しないように1日の摂取推奨量を意識しましょう。

タンパク質を含む食品には動物性食品と植物性食品があり、スーパーでも購入できる食品もたくさんあるため、日々の食事に取り入れることを心掛けましょう。

毎日の健康を保つためにもタンパク質を十分に摂取するようにしてくださいね。

[7] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アミノ酸 」