「コーヒーは体に良い効果があるって聞くけど本当かな?」

「コーヒーは好きだけど飲み過ぎたらどんな悪影響があるのかな」

眠気覚ましや気分転換など、さまざまな場面でコーヒーを楽しんでいる方は多いのではないでしょうか。

味や香りだけではなく、コーヒーには健康に良い多くの効果があることが知られています。

しかし飲み過ぎると健康を損ねるリスクがあるため、どのくらいの量なら飲んでも大丈夫なのか気になるという方もいらっしゃるかもしれません。

コーヒーの飲み過ぎは体に悪い影響を及ぼす恐れがあることは事実ですが、適量であれば眠気を覚ますだけでなくさまざまな効果を期待できます。

この記事では、コーヒーを飲むことによって得られる効果や適切な摂取量について解説します。

1.体に良い効果が期待できるコーヒーの成分

コーヒーが健康やダイエットに良いなどと聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

コーヒーに含まれる成分のうち、体に良い効果が期待できるのは主にカフェインとポリフェノールという二つの成分です。

まずはコーヒーに含まれるこの二つの成分についてご紹介しましょう。

*1 国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ「コーヒー摂取と全死亡・主要死因死亡との関連について」

1-1.カフェイン

コーヒーといえばカフェインというイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、普段飲む機会の多い飲み物のなかでも、コーヒーは比較的多くのカフェインを含んでいます。

【カフェインを含む飲み物100ml当たりのカフェイン含有量】

| 種類 | カフェイン含有量 | 備考 |

|---|---|---|

| 緑茶(玉露) | 160mg | 浸出方法:茶葉10gを60度の湯60mlで2.5分 |

| コーヒー | 60mg | 浸出方法:コーヒー粉末10gを熱湯150ml |

| インスタントコーヒー | 57mg | 浸出方法:インスタントコーヒー2gを熱湯140ml |

| 紅茶 | 30mg | 浸出方法:茶5gを熱湯360mlで1.5~4分 |

| 緑茶(煎茶) | 20mg | 浸出方法:茶10gを90度の湯430mlで1分 |

| ウーロン茶 | 20mg | 浸出方法:茶15gを90度の湯650mlで0.5分 |

| ほうじ茶 | 20mg | 浸出方法:茶15gを90度の湯650mlで30秒 |

| 玄米茶 | 10mg | 浸出方法:茶15gを90度の湯650mlで30秒 |

| エナジードリンク (眠気覚まし用飲料も含む) |

32〜300mg | 製品によって含有量は異なる |

内閣府食品安全委員会「食品中のカフェイン」および文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

1-2.ポリフェノール

ポリフェノールはほとんどの植物に存在する植物の苦味や色の元となる成分です。

コーヒー独特の色や香り、苦味もポリフェノールによるもので、実はコーヒーにはカフェインより多くのポリフェノールが含まれています。

一口にポリフェノールといってもさまざまな種類があり、赤ワインやブルーベリーに含まれる「アントシアニン」や緑茶に含まれる「カテキン」などを含む数千種類が存在するといわれています。

コーヒーに特に多く含まれるのは、「クロロゲン酸」というポリフェノールです。

2.カフェインの効果

コーヒーに眠気覚ましの効果があることはよく知られていますよね。

コーヒーの覚醒作用はコーヒーに含まれているカフェインによるものです。

カフェインにはその他にもさまざまな効果があるといわれています。

ここからは、カフェインに期待できる効果についてお伝えしましょう。

2-1.眠気覚まし

コーヒーを眠気覚ましに飲んでいるという方も多くいらっしゃるでしょう。

カフェインには摂取すると眠気が覚めたり、頭がさえたりする覚醒作用があります。

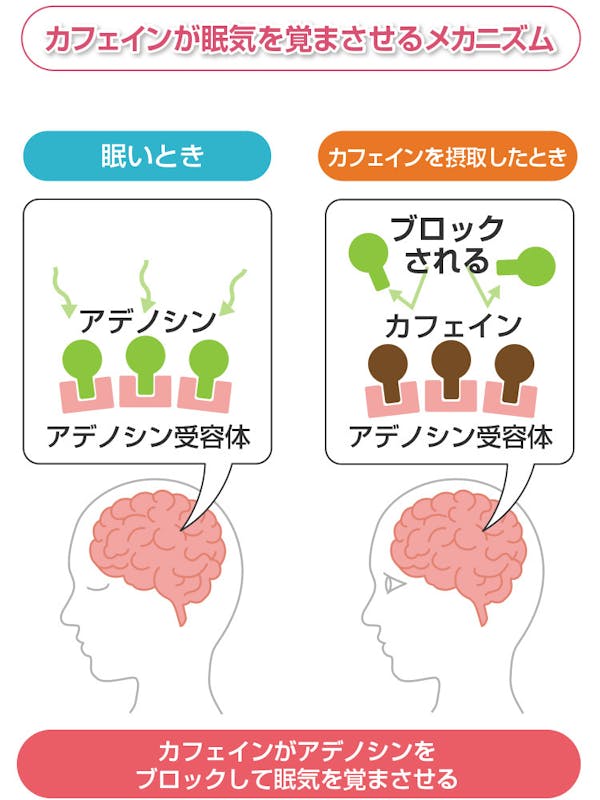

これはカフェインが眠気をもたらす物質の一つである「アデノシン」のはたらきをブロックするためです。

アデノシンには神経の興奮を抑える作用があり、脳内にあるアデノシン受容体に結合することで眠気を誘発します。

しかしアデノシンと構造が似ているカフェインは、アデノシンの代わりにアデノシン受容体に結合し、アデノシンのはたらきを妨げるのです。

カフェインの眠気覚まし効果はこのような仕組みによるものなのですね。

2-2.消化の促進

カフェインには胃酸の分泌や消化管のはたらきを促進し、食べ物の消化吸収を助ける効果もあります。

カフェインを含むコーヒーは、食事中や食後にぴったりの飲み物だといえるでしょう。

ただし空腹時に濃いコーヒーを飲んだり、胃腸の調子が悪い方がコーヒーを飲んだりすると、胃酸によって胃が荒れてしまうことがあるので注意しましょう。

牛乳を入れたカフェオレにするなど、飲み方を工夫してみてくださいね。

2-3.基礎代謝の促進

「ダイエットのために運動をしているけど、なかなか痩せない……」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カフェインを摂取すると交感神経が刺激され、基礎代謝が促進されるといわれています。

「カロリーを一番消費するのは運動だよね」

このようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は標準的な運動量の場合、最もカロリーを消費するのは基礎代謝で、1日の総消費カロリーの約60%を占めています *2。

つまり基礎代謝を上げることもダイエットには重要だと考えられるのですね。

ヒトは炭水化物、脂質、たんぱく質をカロリー源としていますが、カフェインはそのなかでも特に脂質の代謝を促進するとされています。

カフェインはダイエットをしたい方の味方にもなってくれるかもしれませんね。

ただしコーヒーを摂取しただけで痩せるとはいえません。

ダイエットの基本は食事からの摂取カロリーを抑え、運動で消費カロリーを増やすことです。

カフェインや他の成分に頼り過ぎないよう注意しましょう。

*2 厚生労働省 e-ヘルスネット「身体活動とエネルギー代謝」

3.ポリフェノールの効果

「ポリフェノールって、なんとなく聞いたことはあるけどなんの役に立つの?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ポリフェノールは、体に良いさまざまな効果を持っています。

ここからは、コーヒーに含まれるポリフェノールの効果について詳しく説明していきましょう。

3-1.抗酸化作用

クロロゲン酸を含むポリフェノールは抗酸化作用を持つ物質の一種として知られています。

抗酸化作用とは、ヒトの体内で生成されている「活性酸素」を取り除いたり、そのはたらきを抑えたりする作用のことです。

活性酸素は少量であれば体にとって良いはたらきをしますが、大量につくられると免疫機能の低下や老化、動脈硬化、がん、皮膚のしみやしわなどの原因になるといわれています。

健康や美容のためには活性酸素が増え過ぎないようにすることが重要なのですね。

コーヒーには活性酸素を取り除いてくれるポリフェノールが豊富に含まれています。

3-2.糖尿病予防

コーヒーに含まれている主なポリフェノールであるクロロゲン酸には、抗酸化作用以外にもさまざまな効果があるといわれています。

その一つが糖尿病の予防です。

クロロゲン酸には、膵臓(すいぞう)にあるインスリンを分泌する細胞を守るはたらきや体内で糖の合成を抑えるはたらきがあることが示唆されています。*3,4

これらのはたらきによって糖尿病を予防できる可能性があるのです。

糖尿病予防は運動や食事といった規則正しい生活習慣が基本ですが、それにコーヒーをプラスするとさらに良い効果が得られるかもしれませんね。

*3 全日本コーヒー協会「糖尿病の予防には、クロロゲン酸が効く?」

*4 Khang Wei Ong, Annie Hsu, Benny Kwong Huat Tan「Chlorogenic acid stimulates glucose transport in skeletal muscle via AMPK activation: a contributor to the beneficial effects of coffee on diabetes」(『PLOS One』March 7, 2012)

3-3.脂肪の燃焼促進

クロロゲン酸類は脂肪燃焼を促す作用を持つことでも注目されています。

特に内臓脂肪の減少が期待されており、実際にクロロゲン酸類を摂取した方とそうでない方で比較すると、クロロゲン酸類を摂取した方は腹部脂肪面積や体重の減少などがみられたという報告があります*5。

また動物実験ではコレステロール値の改善など高脂血症の症状が軽減する可能性が示唆されたとの報告もあります*6。

コーヒーは内臓脂肪が気になる方にとっても良い効果が期待できそうですね。

*5 長尾知紀, 落合龍史, 渡辺卓也, 片岡潔, 小御門雅典, 時光一郎, 土田隆「コーヒー飲料の継続摂取による肥満者の内臓脂肪低減効果」(『薬理と治療』第37巻第4号 333-344)

*6 Chun-Wai Wan , Candy Ngai-Yan Wong, Wing-Kwan Pin, Marcus Ho-Yin Wong, Ching-Yee Kwok, Robbie Yat-Kan Chan, Peter Hoi-Fu Yu, Shun-Wan Chan「Chlorogenic acid exhibits cholesterol lowering and fatty liver attenuating properties by up-regulating the gene expression of PPAR-α in hypercholesterolemic rats induced with a high-cholesterol diet」(『Phytother Res』2013 Apr;27(4):545-51)

3-4.肝臓の健康を守る

クロロゲン酸は肝臓での脂肪酸燃焼を促進することから、脂肪肝の予防にもつながると考えられています。

脂肪肝とは肝臓に中性脂肪がたまった状態のことで、初期ではほとんど症状はありません。

しかし放置していると高脂血症や動脈硬化を引き起こしたり、糖尿病を合併したりするほか、進行すると肝炎を起こして肝硬変に至ることもあります。

脂肪肝は症状が出現する前に予防・改善することが大切であり、コーヒーはそのサポートになることが期待できます。

またクロロゲン酸には肝臓での炎症を抑える作用があることを示唆する報告や、コーヒーが肝臓がんの予防につながる可能性を示す報告もあります。*7,8

コーヒーがなぜ肝臓がんの予防につながるのかは分かっていませんが、クロロゲン酸類が関わっているのではないかと考えられています。

コーヒーは肝臓を健康的な状態に維持するのにも役立つかもしれませんね。

*7 Haitao Shi, Lei Dong, Jiong Jiang, Juhui Zhao, Gang Zhao, Xiaoyan Dang, Xiaolan Lu, Miao Jia「Chlorogenic acid reduces liver inflammation and fibrosis through inhibition of toll-like receptor 4 signaling pathway」(『Toxicology』2013 Jan 7;303:107-14)

*8 Manami Inoue, Itsuro Yoshimi, Tomotaka Sobue, Shoichiro Tsugane, JPHC Study Group「Influence of coffee drinking on subsequent risk of hepatocellular carcinoma: a prospective study in Japan」(『J Natl Cancer Inst』2005 Feb 16;97(4):293-300)

【関連情報】 「ポリフェノール」についてもっと知りたい方はこちら

4.コーヒーの適切な摂取量とは?

「コーヒーは適量なら健康に良いことは分かったけれど、どのくらいの量なら大丈夫なのかな?」

健康に悪影響が出ない範囲の量はどのくらいなのかが気になるところですよね。

コーヒーは適量であれば体に良い効果はあるものの、コーヒーに含まれているカフェインは摂り過ぎると目まいや動悸(どうき)、不安、不眠のほか、吐き気や下痢、嘔吐(おうと)などが起きる可能性があるため注意が必要です。

しかしカフェインの影響は個人差が大きく評価が難しいため、国内では「このくらいまでならカフェインを摂っても大丈夫」という目安になる量は定められていません。

海外ではさまざまな研究結果などをもとに、健康に悪影響を及ぼさないカフェインの量を示しているところもあります。

アメリカの公的機関である米国食品医薬品局(FDA)やヨーロッパの公的機関である欧州食品安全機関(EFSA)は、1日当たり400mgまでであれば健康に対して大きな悪影響はないとしています*9。

EFSAではさらに、1度の摂取量は体重1kg当たり3mg(体重70kgの成人であれば約200mg)まで、妊娠中や授乳中の方は1日の最大摂取量は200mgまでであれば胎児や乳幼児の健康に悪影響はないとしています*9。

「カフェイン400mgって、コーヒーの量ならどのくらいなの?」

コーヒーは普段どのくらい飲んで良いのか、具体的な量が気になりますよね。

コーヒーに含まれるカフェインの量は60mgなので、コーヒーの量に換算するとおよそ660mlになります。

マグカップ(250ml程度)であれば約2杯半、コーヒーカップ(150ml程度)であれば4杯半弱 *10です。

普段コーヒーを飲むときの目安にしてみてくださいね。

*9 農林水産省「カフェインの過剰摂取について」

*10 内閣府 食品安全委員会「食品中のカフェイン」

5.コーヒーの効果 まとめ

コーヒーにはカフェインやポリフェノールなどが含まれており、適量であれば健康に良い効果が期待できます。

カフェインには覚醒作用など、ポリフェノールには抗酸化作用などがあります。

仕事や勉強に集中したいときの眠気覚ましや、健康維持のサポートなどでコーヒーが役立つと考えられますね。

ただしカフェインは摂り過ぎると目まいや動悸、吐き気を起こすなど健康に悪影響を及ぼすことが分かっています。

飲み過ぎには気を付けながら、上手にコーヒーと付き合っていきましょう。