運動の効果とは?身体機能や健康への影響、実施のポイントを解説

「運動すると体にどんな効果があるんだろう?」

運動は体に良いとなんとなく知っていても、具体的な効果を知らないという方もいらっしゃるでしょう。

運動をすると心肺機能や筋力が向上するので、体の機能改善が見込めます。

また、体脂肪の減少や生活習慣病の予防・改善などの効果も期待できます。

この記事では運動をすることで得られる効果や、健康づくりにおすすめの運動を解説します。

運動を行う際に気を付けるべきポイントにも触れているので、そちらも参考にしてください。

1.健康づくりに有効な運動の種類

「どんな運動が特に健康に良いのかな?」

健康づくりに有効な運動は主に有酸素運動と筋トレの二つです。

有酸素運動とは比較的負荷が軽く、長時間続けやすい運動のことで、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などが当たります。

筋トレは筋肉に繰り返し負荷をかける運動で、腕立て伏せやスクワットなどが該当します。

ここでいう健康づくりに有効な運動の目的は、「健康寿命」を延ばすことにあります。

健康寿命とは、健康上の制限を受けることなく日常生活を送れる期間、つまり生涯で「健康に過ごせる期間」のことです。

そして有酸素運動と筋トレを行うことは、健康寿命を延ばすことと深いつながりがあります。

次の章では運動による健康への効果を具体的に解説していきます。

2.運動による健康への効果

有酸素運動で期待できる主な効果は心肺機能の向上、体脂肪の減少、生活習慣病の予防・改善などです。

筋トレの主な効果としては筋力と基礎代謝の向上が挙げられます。

また、普段から有酸素運動や筋トレなどで体を動かすことは骨粗しょう症などの予防にもつながります。

それでは、代表的な効果を詳しくみていきましょう。

2-1.心肺機能の向上

有酸素運動を行うと心肺機能が向上し、「心肺持久力」が上がります。

心肺持久力が高いほどエネルギーを効率良く使うことができるため、楽に、長く体を動かせるようになります。

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」では、現状より10分長く体を動かすことで、健康寿命を延ばすことができるとしています[1]。

心肺持久力が高くスタミナがあるほど、この目標をクリアするのは楽になりますね。

また心肺持久力が低い人は、高い人と比べて死亡リスクが2倍ほどになるという研究結果もあります[2]。

このことからも心肺持久力を向上させることは、末長く健やかな生活を送ることにつながるといえます。

2-2.体脂肪の減少

有酸素運動は脂肪を燃料とするため、体脂肪を減少させる効果が期待できます。

どれくらい有酸素運動を行えば脂肪を落とせるのかが気になるポイントですよね。

運動だけで内臓脂肪を減少させるには、週当たり10メッツ・時以上の有酸素運動を行う必要があるという研究結果があります[3]。

主な有酸素運動のメッツは以下のとおりです。

【主な有酸素運動のメッツ】

| 有酸素運動 | メッツ |

|---|---|

| ランニング(時速8.0km) | 8.3 |

| ジョギング | 7.0 |

| 水泳(自由形・ゆっくり) | 5.8 |

| エアロビクスダンス(低い強度) | 5.0 |

| 散歩(ウォーキング) | 3.5 |

| 水中歩行(ゆっくり) | 2.5 |

国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所「改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』をもとに執筆者作成

例えばゆっくりとした水中歩行のメッツは2.5なので、週当たり4時間以上行うと内臓脂肪の減少が期待できます[5]。

低い強度のエアロビクスダンスのメッツは5.0なので、週当たり2時間以上で済みます[5]。

つまり強度が高い運動を選ぶほど、10メッツ・時を達成するために必要な時間は短くなるというわけです。

また30分の有酸素運動を1回行っても10分の有酸素運動を3回行っても、脂肪の減量効果に差はないことが分かっています[3]。

そのため、自分に合った種目を選び時間的に無理のない範囲内で行うことが重要なのですね。

[3] 厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

2-3.筋力の向上

筋トレを行うと筋力が向上します。

筋トレをすると筋肉の筋繊維が一時的に破壊されますが、回復するときに元より太くなり、それに伴って筋力も向上します。

この現象は「超回復」と呼ばれ、超回復を繰り返すことで筋線維は強く、太くなり、筋力は向上していきます。

筋肉は、立つ、歩く、姿勢を維持するといった日常的な動作をするためにも必要なものです。

そのため、筋力の低下はQOL(Quality Of Life:生活の質)を下げることにつながります。

若い方が筋力不足によって生活に支障を来すことはほとんどありませんが、高齢の方にとっては大きな問題になり得ます。

また立ったり歩いたりするときに使う大腿(だいたい)四頭筋や大臀(だいでん)筋、腹筋や背筋など、QOLの維持と関わりが深い筋肉ほど加齢の影響を受けやすいことが分かっています。

幸い、筋トレをすれば、筋力は年齢に関係なく増強することができます。

QOLの維持や向上のためにも、無理のない範囲で筋トレを続けたいものですね。

2-4.基礎代謝の向上

筋トレをして筋肉が付くと「基礎代謝」が上がるため、脂肪が付きにくい体を目指せます。

筋肉は脂肪と比べてエネルギー代謝が活発なため、筋肉量が増えるほど安静時のエネルギー消費量も多くなります。

1日のエネルギー消費量のうち、「食事誘発性熱産生」が約10%、身体活動量が約30%に当たるなか、基礎代謝量は約60%を占めます[6]。

エネルギー消費量のうち約60%を占める基礎代謝が上がれば、「脂肪が付きにくくなる」というのも理解できますね。

さらに、筋肉量が増すと食事誘発性熱産生も増えるといわれています。

運動の目的が体脂肪の減少にあるなら、脂肪を直接燃焼する有酸素運動を並行すると良いでしょう。

その場合、先に筋トレをしてから有酸素運動を行った方が脂肪の燃焼効率が良いとされています。

2-5.生活習慣病の予防・改善

運動習慣を身に付けることは生活習慣病の予防・改善につながります。

特に糖尿病、高血圧、脂質異常症などにかかる一因は、運動不足にあるとされています。

糖尿病は血糖値の上昇を抑えるインスリンというホルモンがうまく作用せず、慢性的に血糖値が高くなる病気です。

高血圧は血圧の上が140mmHg以上、下が90mmHg以上の場合を指し、多くの病気の原因になるとされています[7]。

脂質異常症とは血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を指します。

悪玉コレステロール値が高い「高LDLコレステロール血症」、善玉コレステロール値が低い「低コレステロール血症」、中性脂肪の血中濃度に異常を来した「トリグリセリド血症」などが脂質異常症に該当します。

日本肥満学会・日本糖尿病学会・日本高血圧学会・日本動脈硬化学会は、糖尿病、高血圧、脂質異常症を改善するために運動療法を推奨しています。

学会ごとに表現は若干異なるものの、各学会は糖尿病、高血圧、脂質異常症を改善するには1日30〜60分の中強度の有酸素運動を週3日以上行うと良いとしています[8]。

次に厚生労働省が設定している「健康づくりのための身体活動基準」をご紹介します。

これは糖尿病、高血圧、脂質異常症を含む生活習慣病全般を予防するために推奨される運動量・身体活動量を示したものです。

18〜64歳の方の場合、息が弾み汗をかくレベルの運動を毎週60分行うと良いとされています[9]。

65歳以上の方は身体活動を毎日40分行うことが推奨されています[9]。

どんな強度でも構わないので、とにかく毎日40分は立って動くことを目標にしましょう[9]。

予防と改善では必要な運動の頻度、実施時間などに違いはあるものの、いずれの場合も継続することが大切です。

例えば糖尿病の場合、有酸素運動や筋トレを行うことで血糖値の改善が見込めますが、運動をやめてしまうとその効果は3日ほどで失われてしまいます[10]。

すでに生活習慣病にかかってしまっている方はその改善を、そうでない方も予防のために体を動かした方が良いことが分かりますね。

2-6.骨粗しょう症の予防

骨に刺激が加わる運動を行うことは骨粗しょう症の予防につながります。

骨粗しょう症とは、骨がもろくなって骨折しやすい状態を指します。

骨は常に新しくつくり変えられていますが、このサイクルが崩れると骨量が減ってしまいます。

その一因となるのが運動不足で、適度な運動による刺激が骨に伝わらなくなることで、骨をつくる過程でのカルシウムの利用効率が悪くなってしまうのです。

骨に刺激を与えるには重力の影響を受けにくい水中運動よりも、ウォーキングやジョギングのような陸上で行う運動が適しています。

また、筋トレも腱(けん)を通じて骨に刺激が加わるので、骨粗しょう症予防になります。

さらに筋トレなら、ウォーキングやジョギングでは強化しにくい上半身の骨を鍛えることが可能です。

そのため、鍛えたい骨の部位を意識した種目選びが重要なのです。

2-7.ロコモティブシンドロームの予防

運動は「ロコモティブシンドローム」防止につながります。

ロコモティブシンドロームはリウマチなどの運動器がかかる病気の他に、加齢による運動器の機能低下によって進行します。

ロコモティブシンドロームが進むと転倒しやすくなり、骨折やけがのリスクが増します。

しかし、ロコモティブシンドロームは運動習慣を身に付け、運動器の機能低下を防ぐことで進行を止められる病気です。

運動器の機能を維持するためにも、日頃から意識的に体を動かすようにしましょう。

3.健康づくりにおすすめの有酸素運動

ひとくくりに有酸素運動といっても、その種類はさまざまです。

強度や必要な道具、環境などが異なるので、どれを選べば良いか分からない方もいらっしゃるかもしれません。

ここからは代表的な有酸素運動とその特徴をご紹介します。

3-1.ウォーキング

特別な道具を必要とせず、どこでも行いやすいところがウォーキングの強みです。

また、歩くことさえできれば良いので、老若男女、誰でも取り組みやすい運動といえます。

ジョギングやランニングなどと異なり両足が一度に地面を離れることはないため、けがをしにくい点も魅力です。

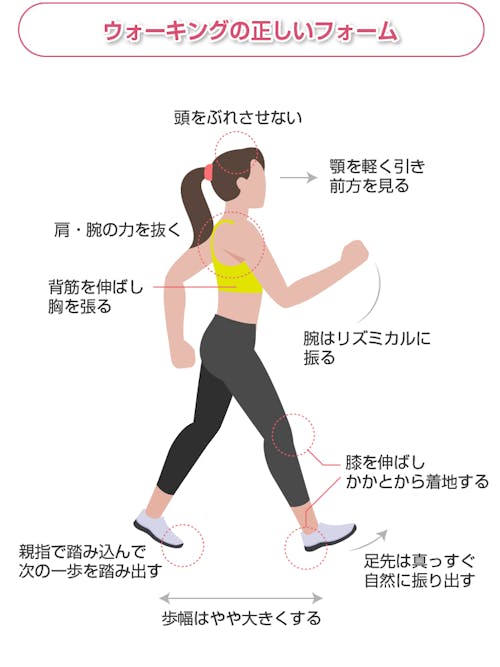

健康維持を目的とするなら、歩行中のフォームにも気を配ると良いでしょう。

目線は真っすぐ前を向き、頭がぶれないように気を付けましょう。

膝を伸ばして歩けば、自然とかかとから着地することができ、歩幅が広がります。

このとき、肩の力を抜くと腕の振りがスムーズになります。

一度に長い距離を歩く必要はないため、ちょっとした時間を見つけては歩くようにしましょう。

また、天候の悪い日は無理に外出せず、室内でできる運動をおすすめします。

掃除機をかけたり、階段の上り下りをしたりすることでもウォーキングと同様の効果が得られます。

3-2.ジョギング

ウォーキングでは物足りないという方にはジョギングをおすすめします。

ジョギングはウォーキングよりも運動強度が高い分、有酸素運動の効果を得やすいのが特徴です。

ただし、ウォーキングよりも足腰への負荷が大きくなる分、けがをしやすい運動でもあります。

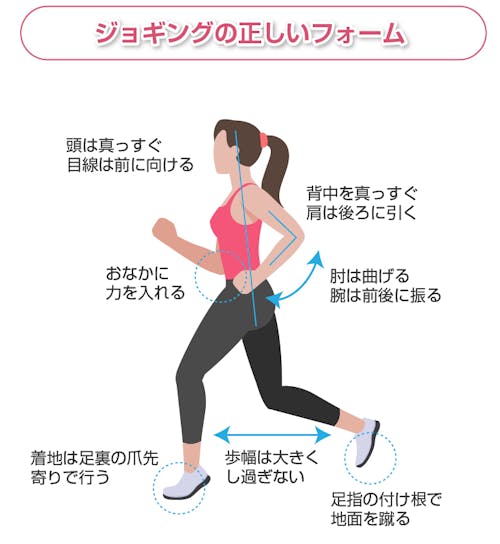

そのため、まずはジョギングの正しいフォームを知ることから始めましょう。

このとき背筋を伸ばすだけでなく骨盤を真っすぐにしておなかを引くと、体の軸が真っすぐになるのをイメージしやすくなります。

また、目線が下がるとフォームも崩れやすくなるので注意しましょう。

正しいフォームを習得することはけがの防止、運動効率のアップにつながります。

3-3.サイクリング

サイクリングは座ったまま行うため、足首や膝、腰などにかかる負担が少なく、これらの部位に問題がある方でも取り組みやすい運動です。

サイクリングには運動しながら景色を楽しんだり、遠くに出かけたりといった楽しみ方もあります。

転倒や交通事故が不安な場合はフィットネスバイクを利用しましょう。

スポーツジムなどに設置してあるフィットネスバイクを利用すれば、天候などによる影響を受けることなく、有酸素運動を行うことができます。

自分の目的や好みに合った環境で運動を楽しんでみてはいかがでしょうか。

3-4.水泳

体のさまざまな部位を一度に鍛えられるところが水泳の魅力です。

泳ぐときには腕の筋肉を使って水をかき、肩や背中の筋肉でスピードを高めつつ、足の筋肉でキックするため、全身が鍛えられます。

また水中では浮力がはたらくため、地上よりも骨や筋肉が受ける衝撃が少なくなります。

このことから、水泳は地上で行うスポーツと比べてけがをしにくいことが分かっています。

泳ぎや体力に自信がないという方は水中ウォーキングから始めてみるのもおすすめです。

3-5.エアロビクスダンス

音楽に合わせて楽しく運動がしたいならエアロビクスダンスがおすすめです。

インストラクターから直接指導を受けたい場合は、スポーツジムなどで行われているレッスンを受けると良いでしょう。

また動画サイトなどを参考にすれば、自宅でもできます。

リズムに乗って楽しく体を動かすことは、ストレス発散にもつながります。

ただしマンションなどの集合住宅で運動をする際には、近隣に迷惑をかけないよう音や振動などに注意が必要です。

4.健康づくりにおすすめの筋トレ

立ったり歩いたりするのに必要な筋肉はQOLを維持していく上で必要不可欠なものです。

特に高齢の方にとって、筋力の低下は日常生活に関わる深刻な問題になり得ます。

ここでは特別な器具を使わず、気軽に実践できる筋トレを五つご紹介します。

4-1.ノーマル・プッシュ・アップ

ノーマル・プッシュ・アップ、つまり腕立て伏せは二の腕の筋肉を鍛えるトレーニングと思われがちですが、実際には主に胸の筋肉を鍛えるためのものです。

もちろん、二の腕の筋肉にも作用する他、やり方を工夫すれば背筋や腹筋、体幹を鍛えることもできます。

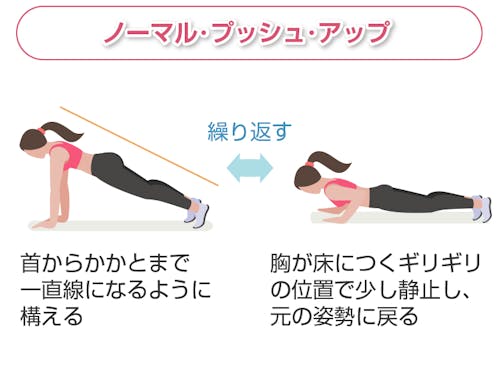

ここでは基本的なやり方を解説します。

まず、肩幅より少し広めの位置に両手を置きます。

両足の幅は肩幅よりも狭くし、爪先だけを地面につけます。

おなかに力を入れ、首からかかとまで一直線になるように伸ばしましょう。

ゆっくりと肘を曲げ、胸が床につくギリギリの位置で少し静止した後、元の姿勢に戻ります。

胸を下ろす際には息を吸い、持ち上げるときには息を吐くことがポイントです。

この動作を繰り返し行ってください。

ノーマル・プッシュ・アップは見た目よりも強度の高い筋トレであるため、筋力に自信のない方は難しいかもしれません。

ノーマル・プッシュ・アップができない場合は基本の姿勢のまま膝をつき、強度を低くして行いましょう。

4-2.バック・エクステンション

バック・エクステンションは背中の筋肉を鍛えるための筋トレです。

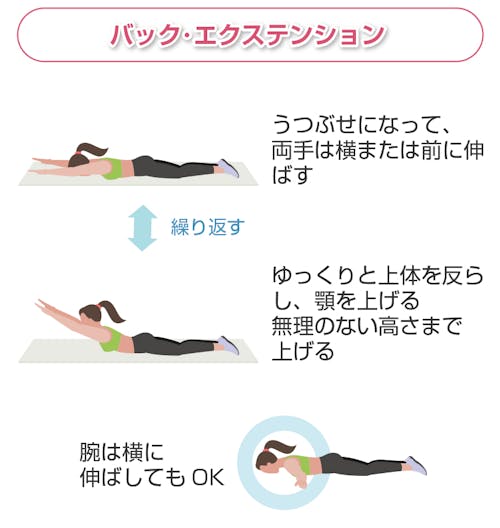

ここでは両手両足を上げるやり方を解説します。

うつぶせになり、両手を横または前に伸ばします。

ゆっくり上体を反らし、無理のない高さまで顎を上げます。

このとき、手足を上げるというよりも、背筋を縮める意識で行うのがポイントです。

同じフォームでも、意識する筋肉が変われば、得られる効果も変わります。

バック・エクステンションを行うときは、背中を鍛えているという意識を常に持つようにしましょう。

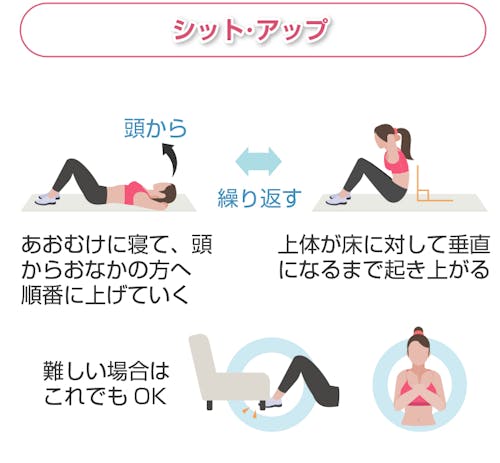

4-3.シット・アップ

シット・アップはおなかの筋肉、特に腹直筋を鍛える筋トレです。

あおむけに寝て、頭からおなかの方へ体を起こしていきます。

上体が床に対して垂直になるまで起き上がります。

このとき、反動を利用して無理に上体を起こすと腰を痛めることがあります。

初心者は起き上がることよりも、反動を使わないことを意識しましょう。

上体を起こすのが難しい場合は椅子などを支えにしたり、胸の前で腕を組んだりすると負荷を軽くできます。

4-4.プランク

プランクは体幹を鍛えるための筋トレです。

プランクは腕立て伏せや腹筋と比べて、筋力の少ない方でも実施しやすい筋トレです。

しかし、フォームが間違っていると得られる効果も低くなってしまいます。

床に両肘をつけ、頭からかかとまでが一直線になるようにします。

呼吸は止めず、同じ姿勢を30秒キープします。

適度な休憩をとりながら2〜3回行いましょう。

このとき、頭からかかとまでを一直線にするのが特に重要です。

お尻の位置が高くても低くてもいけないので、お尻の高さは特に意識しましょう。

4-5.スクワット

最後に、下半身を鍛えるための筋トレであるスクワットを紹介します。

スクワットは足の筋肉を鍛えつつ、下半身の柔軟性、安定性アップにもつながる筋トレです。

しかし、正しいフォームで行わないと腰や膝の痛みの原因になる他、意図していない場所を鍛えてしまうこともあります。

両足は肩幅くらいに開き、爪先はやや外に向けます。

このとき、膝と爪先を同じ方向に向けることがポイントです。

胸を張り、目線は遠くに向けましょう。

そのまま椅子に座るようなイメージでお尻を引き、膝を90度くらいになるまで曲げたら、元の姿勢に戻ります。

このとき、息を止めないことが重要です。

5.運動を行う際に気を付けるべきポイント

運動にはさまざまな効果がありますが、やり方を間違えると逆効果になってしまうことがあります。

気を付けるべきポイントをしっかり押さえて、効率的かつ安全に運動を行いましょう。

ポイント1 目的をはっきりさせる

運動の効率を上げるにはトレーニングの目的、意義をよく理解した上で、それに合った種目を選ぶことが重要です。

例えば体脂肪の減少を目的とするなら、有酸素運動を優先的に実施した方が良いでしょう。

筋トレを行うと基礎代謝が上がり、脂肪が付きにくくなるものの、筋トレには脂肪を直接燃焼する効果はないからです。

骨粗しょう症予防には、骨に刺激が伝わりにくい水中での運動よりも、陸上での運動の方が適しています。

種目選びで迷ったときは、トレーニングを行う目的を再確認してみましょう。

ポイント2 無理をせず、自分ができる範囲で続ける

せっかく得られた効果も、運動を中止すると失われてしまいます。

そのため、運動のモチベーションを維持するには、自分が無理なく続けられる範囲での実施を心掛ける必要があります。

逆に体力に自信があったり、モチベーションが高かったりする方は運動をやり過ぎてしまうこともあるでしょう。

しかし、運動のやり過ぎは慢性的な痛み、不眠や入眠障害につながります。

安全のためにも、運動の強度や頻度は自分の能力に見合ったものにしましょう。

体に何らかの異常を感じたら無理をせず、休むことも必要です。

ポイント3 同じ部位の筋トレは数日空けて行う

同じ部位の筋トレを続けて行った場合、筋肉の回復が間に合わず、大きなけがにつながる恐れがあります。

筋トレをすると一時的に筋組織が破壊されるものの、栄養を摂り、体を休めることで徐々に回復していき、元の状態より強くなります。

鍛えた部位にもよりますが、筋肉の回復にかかるのは24〜72時間ほどです[11]。

しかし、その間に同じ部位の筋トレを行ってしまうと回復が間に合わず、けがのリスクが高まります。

そのため、同じ部位の筋トレはすぐには実施せず、数日空けて行うと良いでしょう。

6.運動の効果についてのまとめ

健康づくりに有効な運動は主に有酸素運動と筋トレの二つです。

ここでいう健康づくりに有効な運動の目的は健康寿命を延ばすことにあります。

ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などが有酸素運動に当たり、心肺機能の向上、体脂肪の減少などの効果が見込めます。

腕立て伏せやスクワットのような筋トレの主な効果としては筋力と基礎代謝の向上が挙げられます。

また、有酸素運動や筋トレのような運動を行うことは、骨粗しょう症やロコモティブシンドロームの予防につながります。

運動の効率を上げるにはトレーニングの目的をしっかり把握し、それに即した種目を選ぶことが重要です。

また、運動を継続するためには無理をせず、自分の能力に見合った強度と頻度を心掛ける必要があります。

運動のやり過ぎは不眠や入眠障害、大きなけがにつながりかねないので注意しましょう。