座りっぱなしのリスクとは?健康的な生活を目指すためのポイント

「ずっと座りっぱなしだと、どんなリスクがあるんだろう?」

「長時間のデスクワークで健康に影響が出ないか心配だ……」

仕事や勉強で毎日ずっと座りっぱなしだという方は多いのではないでしょうか。

立って動き回っているよりも楽だと感じるかもしれませんが、実は座りっぱなしだと健康上多くのリスクがあります。

座りっぱなしは肥満や腰痛などの日常的な影響だけでなく、心臓病やがんなどの深刻な病気のリスクを増やし、寿命まで縮めてしまうのです。

この記事では座りっぱなしのもたらす心身へのリスクと予防のポイントを解説します。

また手軽に実践できる座りっぱなしの対策の運動も紹介します。

日常生活で座りっぱなしになりがちな方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.座りっぱなしのリスク

「毎日座りっぱなしだと体に悪いのかな?」

デスクワークや運転などで座りっぱなしでいることのリスクが気になる方は多いでしょう。

座りっぱなしだと肥満や筋力の低下、血行不良や腰痛などを引き起こし、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼします。

さらに心臓病や2型糖尿病、がんなどの病気のリスクが高まり、死亡率も高くなってしまいます。

またそれぞれのリスクが他のリスクを高めてしまう危険が大きいことにも注意が必要です。

この章では座りっぱなしによって心身にどのようなリスクが生じるのかを解説します。

1-1.肥満

座りっぱなしは肥満の原因となります。

座りっぱなしの状態が長いとカロリー消費が少なくなり、摂取したカロリーの多くが使われずに脂肪としてため込まれてしまいます。

また筋肉を使わなくなることによって血液中の脂質代謝が低下し、中性脂肪が増加してしまいます。

肥満は生活習慣病の原因となり、将来的に心臓や脳などの病気のリスクとなります。

1-2.筋力の低下

座りっぱなしは筋力の低下をもたらします。

座っている時間が長くなるにつれ、足を中心に筋力の低下が起こります。

特に下半身の血液を心臓に押し戻す役割のあるふくらはぎの筋力が低下すると、血流が滞ってしまいます。

またヒトの体で最も大きな太ももの大腿四頭筋の筋力が低下すると、基礎代謝や脂肪分解酵素の活動も低下し、肥満や2型糖尿病のリスクが高まってしまいます。

筋力の低下が肥満や血行不良を招くことになるのですね。

1-3.血行不良

座りっぱなしだと下半身を中心に血行不良に陥ります。

これは座った姿勢では基本的に前かがみになりやすく、体を支える背筋の「抗重力筋」が疲労して緊張し、筋肉の中の血液の流れが悪くなるためです。

背筋の血行が悪くなると筋肉中に疲労物質がたまって痛みになり、さらにその痛みが筋肉を緊張させて肩や首などのこりにつながるという悪循環に陥りかねません。

またふくらはぎは「第2の心臓」と呼ばれ、下半身にたまった血液を心臓に押し戻すポンプの役割を果たしています。

このため座りっぱなしでふくらはぎの筋力が低下すると下半身の血行が悪くなり、むくみや血栓をもたらす可能性があります。

1-4.腰痛

長時間の座りっぱなしは腰に大きな負担がかかり、腰痛を引き起こします。

実は立っているときよりも座っている姿勢での腰への負担は大きく、腰痛や椎間板ヘルニアなどを引き起こす原因になります。

これは同じ姿勢のまま座りっぱなしでいることで背筋の抗重力筋の疲労や収縮が起こり、抗重力筋同士のバランスが乱れてしまうことで起こります。

バランスが乱れた状態が癖になると体にゆがみが生じ、慢性的な腰痛をもたらしてしまいます。

1-5.高死亡率

座りっぱなしだと死亡率が高くなることが知られています。

厚生労働省が作成した「座位行動」というリーフレットによると、運動習慣の有無にかかわらず1日のうちで座っている時間が長い方ほど死亡率が高くなります。

特に1日11時間以上座りっぱなしの方は、4時間未満の方に比べて死亡リスクが40%も高くなってしまいます[4]。

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を患っている方は、座りっぱなしによる死亡リスクがさらに大きくなります。

[4] 厚生労働省「座位行動」

1-6.心臓病

座りっぱなしは心臓病のリスクを高めます。

血液の循環に関しては、ふくらはぎをはじめとした全身の筋肉が心臓に血液を戻すポンプの役割をしています。

しかし長時間座りっぱなしだと筋力が衰えて十分にポンプの役割が果たせなくなります。

そのため心臓にかかる負荷が大きくなり、心臓病のリスクが高まってしまうのです。

1-7.2型糖尿病

座りっぱなしは2型糖尿病のリスクを高めます。

座りっぱなしの状態が続くと、血糖値を下げる「インスリン」の効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態になります。

インスリン抵抗性とはインスリンが分泌されていても筋肉や脂肪細胞、肝臓などのインスリンに対する効果が鈍くなっている状態です。

この状態になると血液中の糖質が減りにくくなり、2型糖尿病を引き起こす危険が高まります。

1-8.がん

座りっぱなしはがんのリスクも高めてしまいます。

国立研究開発法人国立がん研究センターの「職業性座位時間とがん罹患リスクとの関連」とした研究では、仕事で座っている時間が長ければ長いほど膵がんの罹患リスクが上昇する傾向にあることが報告されました[5]。

座りっぱなしでいる時間が長いと、命にかかわる重篤な病気にかかってしまうリスクも上がってしまうのですね。

1-9.メンタルヘルスの悪化

座りっぱなしはメンタルヘルス(心の健康)の悪化にもつながります。

公益財団法人明治安田厚生事業団の研究によると、12時間以上座っている方は6時間未満の方に比べてメンタルヘルスが悪いケースが約3倍にも及びます[6]。

特にリモートワークなどで他人との交流が少ない場合は、生活に張りを感じなくなったり孤独に苛まれたりする可能性があります。

こうした生活が続くことで心神衰弱やうつ病などに陥る危険もあります。

また高齢者では認知機能が低下し、「ロコモティブシンドローム」や認知症などにもつながりかねません。

座りっぱなしのリスクは体だけでなく精神にも及ぶのですね。

2.日本人は座りっぱなしの傾向が強い

日本人は座りっぱなしの傾向が強いため、注意が必要です。

シドニー大学などオーストラリアの研究機関の調査が世界20カ国・地域を対象に行った座位時間のの調査の結果、日本人の座位時間が最も長いことが分かりました[7]。

日本人の中央値は約7時間程度となっているため、半数の方でがんやメンタルヘルスのリスクが高まっている状態だといえるでしょう。

次の章では心身に大きなリスクをもたらす座りっぱなしを予防するポイントを解説します。

[7] 厚生労働省「座位行動」

3.座りっぱなし予防のポイント

「座りっぱなしはどう予防すれば良いのかな?」

「休みの日に運動していれば座りっぱなしのリスクはリセットされるのだろうか……」

仕事などで座っている時間が長い方は、どうすれば座りっぱなしを予防できるか気になりますよね。

座りっぱなし予防で最も重要なポイントは、どれだけ休日などに運動をしても座りっぱなしのリスクはほとんど減らせないということです。

つまり座りっぱなしのリスクを減らすには座っている時間を短くし、極力立ち上がったり動いたりすることが重要といえるのです。

しかし、デスクワークに従事している方やドライバーの方は仕事中の座る時間を短くすることは容易ではありません。

そうした方でも30分に1回程度立ち上がって動くことで、座りっぱなしによるリスクを多少なりとも軽減できるといわれています[8]。

具体的には、オフィスであればスタンディングデスクなどを用いて立って仕事をし、ミーティングや会議は立ったまま行うよう提案してみましょう。

また用事があるときは電話やメールの代わりに歩いて出向く、プリントやコピー、FAXなどをこまめに取りに行くようにするなどの対策も有効です。

電車やバスで通勤している方は席が空いていても座らず、極力立つようにしましょう。

リモートワークの方は自身の判断でスタンディングデスクを導入できるため、仕事もオンライン会議も容易に立ったまま行えますね。

自宅でのオフの時間では、まず座ってテレビを見る時間を減らし、CMになったら立ち上がってストレッチや家事をする習慣を付けてみましょう。

またPCやスマホは時間を決めて使うようにし、タイマーをかけて定期的にストレッチをしましょう。

オンラインショップを極力使わず、実店舗まで買い物に出かけることも有効です。

買い物は近所であれば、できるだけ徒歩や自転車で行くようにしましょう。

少し変わった予防法として、普段は行儀の悪い行為とされている「貧乏揺すり」があります。

貧乏揺すりをする人は座りっぱなしの死亡リスクがあまり高まらないとした研究結果が報告されています。

オフィスでの貧乏揺すりは周囲が眉をひそめるかもしれませんが、自宅や自家用車の中などでは気軽にできますね。

[8] スポーツ庁「日本人の座位時間は世界最長「7」時間!座りすぎが健康リスクを高める あなたは大丈夫?その対策とは・・・」

4.座りっぱなし対策の運動

「座りっぱなし対策に良い運動はないのかな?」

「少しでも運動をすれば座りっぱなしのリスクは減らせるのだろうか……」

実は休日や仕事の後にまとめて運動をしても、座りっぱなしの時間を減らさないとあまり効果はありません。

座りっぱなしの最大の対策は、こまめに立って体を動かすことです。

この章では仕事の合間などにも簡単にできる、座りっぱなし対策として効果の高い運動を紹介します。

30分に1回程度を目安に行ってみてくださいね[9]。

[9] スポーツ庁「日本人の座位時間は世界最長「7」時間!座りすぎが健康リスクを高める あなたは大丈夫?その対策とは・・・」

運動1 スクワット

スクワットはお尻や太ももをはじめとした下肢の筋肉を満遍なく強化でき、血流の改善やバランス感覚の強化にも効果のある運動です。

スクワットはまず足を肩幅程度に広げ、爪先をやや外側に向けて立ちます。

この際、膝と爪先は同じ向きにします。

お尻を後ろに突き出すようにして、背中を丸めずゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。

膝が爪先よりも前に出ないよう注意してください。

太ももが床と平行になるまで曲げたら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

これを30分から1時間に一度ほど、1セットを10回として2~3セットを目安に行ってみましょう。

膝に不安がある場合は椅子の背もたれにつかまりながら行う方法や、椅子から立ち上がって座る動作を繰り返す「椅子スクワット」を試してみましょう。

オフィスや自宅で、立ち上がる際に行うと良いでしょう。

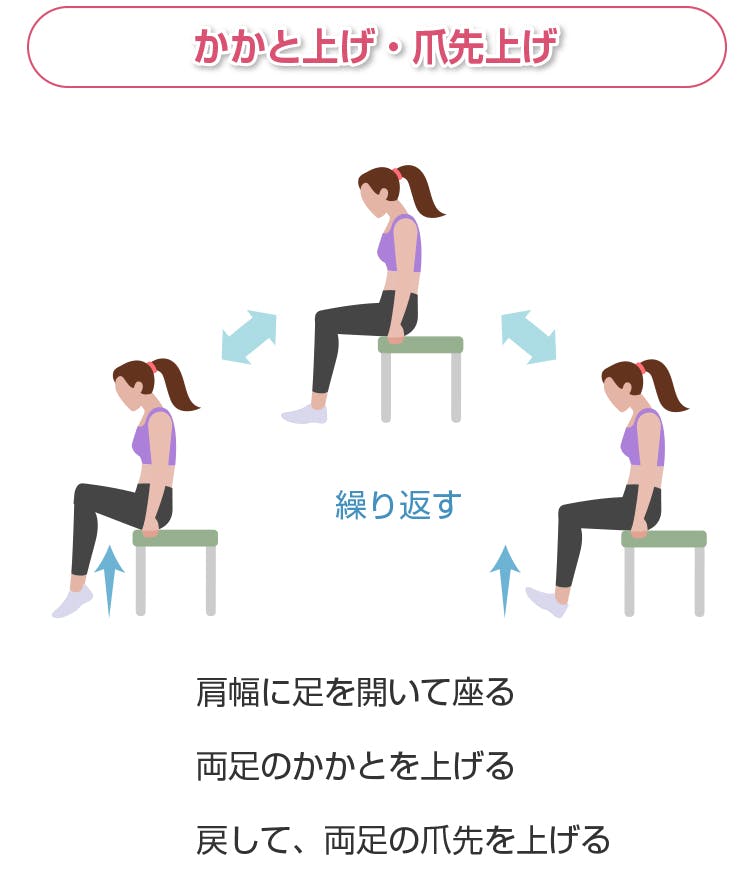

運動2 かかと上げ・爪先上げ

かかと上げは「第2の心臓」とも呼ばれるふくらはぎの筋肉を鍛え、血液の循環を促すポンプ機能を強化してくれます。

かかと上げはまず肩幅に足を開いて、椅子や手すりなどにつかまります。

背伸びするように両足のかかとを上げ、ゆっくり下ろします。

この動作を繰り返しましょう。

同時に行いたいのがすねの筋肉を鍛え、血流促進に役立つ爪先上げです。

両足のかかとを床に付けた状態で爪先を持ち上げてゆっくり下ろします。

これを30分から1時間に一度、左右それぞれ1セット10回として2~3セットを目安に行ってみましょう。

これらの運動は椅子に座ったまま、膝から下を動かすだけでも効果があります。

自動車の運転中や飛行機の搭乗中など、立ち上がりにくい場面でも行えますよ。

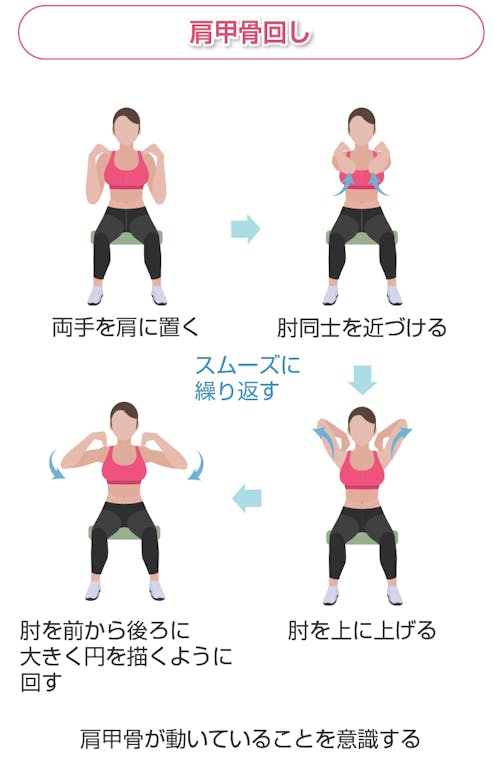

運動3 肩甲骨回し

肩甲骨回しは血流を促進し、肩こりや腰痛を防ぐ運動です。

肩甲骨回しはまず両手を肩に置きます。

両肘を前方に上げ、前から後ろに向けて大きく円を描くように肘を回します。

この際、背中で肩甲骨が動いていることを意識しましょう。

30分から1時間に一度、1セット10回として2~3セットを目安に行ってみましょう。

この運動は座ったままできるため、デスクワークのちょっとした隙間時間に行ってみてくださいね。

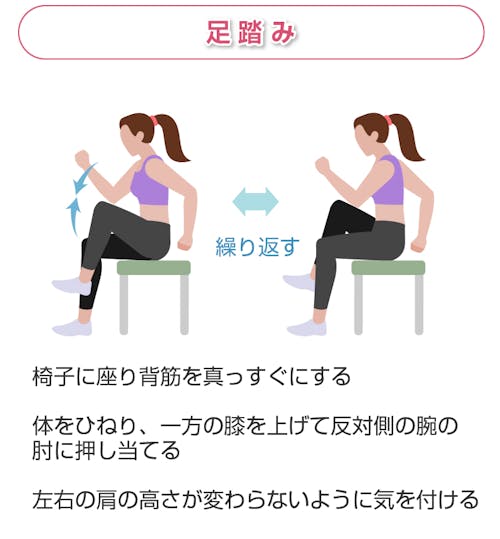

運動4 足踏み

足踏みは座ったまま下肢や体幹の筋肉を鍛えることができる運動です。

足踏みはまず背筋を真っすぐにしたまま体をひねり、左膝を上げて右肘に押し当てるようにします。

この際、肩の高さが変わらないように気を付けましょう。

次に体を逆にひねりながら右膝を上げて左肘に押し当てます。

この動作を、足踏みをするように交互に繰り返し行ってください。

これを30分から1時間に一度くらいの頻度で1セット10回、2~3セットを目安に行ってみましょう。

こちらもオフィスの自席で手軽にできますね。

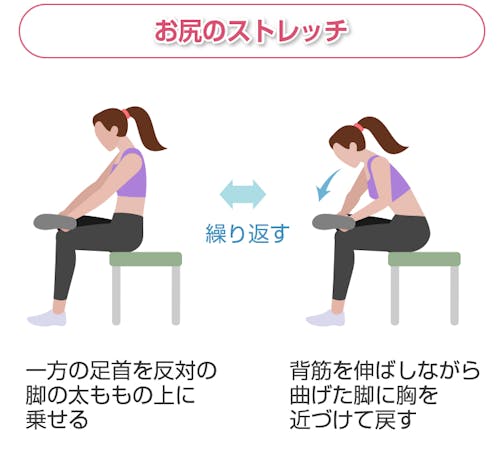

運動5 お尻のストレッチ

足腰の柔軟性を保ち、腰痛を予防するにはお尻のストレッチが効果的です。

お尻のストレッチはまず右足首を左脚の太ももの上に乗せます。

次に背筋を伸ばしながら曲げた右足に胸を近づけていきます。

左右の脚を逆にして同じ動きを行います。

これを30分から1時間に一度くらいの頻度で1セット10回、2~3セットを目安に行ってみましょう。

座りっぱなしで腰が重いと感じたら、このストレッチを試してみましょう。

運動6 顎引き体操

顎引き体操は座っていて疲れから姿勢が悪くなってきた際に効果的です。

顎引き体操は人差し指を顎に軽く押し当て、顎を引きます。

30分に1回程度、顎を引く動作を3回ほど繰り返しましょう。

なんとなく前かがみになってきたり疲れを感じたりした際に、こまめに行ってみましょう。

5.座りっぱなしのリスクや対処法についてのまとめ

長時間の座りっぱなしは健康上大きなリスクがあるといえます。

座りっぱなしは肥満や腰痛、筋力低下、血行不良、メンタルヘルスの悪化の原因となります。

また心臓病や2型糖尿病、がんなどの病気のリスクを増やし、死亡率まで高めてしまいます。

日本人は座りっぱなしの方が多いため、意識して予防する必要があるといえるでしょう。

座りっぱなしの予防で最も重要なのはこまめに立って動くことです。

仕事の後や週末などにまとめて運動をしても、座りっぱなしの時間が長いとリスクはあまり減らせません。

オフィスでも自宅でも、極力30分に1度は立ち上がって歩いたり、ストレッチや運動をしたりするよう意識しましょう[10]。

この記事を座りっぱなしの日常を変える参考にしてみてくださいね。

[10] スポーツ庁「日本人の座位時間は世界最長「7」時間!座りすぎが健康リスクを高める あなたは大丈夫?その対策とは・・・」