運動不足の悪影響とは?おすすめの解消法や運動の際の注意点を解説

「運動不足のままでいると、体に良くない影響があるのかな?」

「運動不足を解消するにはどんなことから始めたら良いんだろう?」

体を動かせない日々が続いていて、運動不足が気になっているという方もいらっしゃるでしょう。

運動不足が続くと、体力や筋力が衰えたり肥満になったりするだけでなく、メンタルの不調につながる可能性もあります。

また、がんを含む生活習慣病のリスクも高まってしまいます。

この記事では、運動不足が心身に与える悪影響や、運動不足解消のために自宅で手軽にできるおすすめの運動などを解説します。

この記事の内容を参考に、無理のない範囲で自分の生活に運動を取り入れてみてくださいね。

1.運動不足とは

現在の自分の生活スタイルで運動不足になっていないか、気になっている方もいらっしゃるでしょう。

運動不足についての明確な基準があるわけではありませんが、厚生労働省は「運動習慣のある者」を「1日30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者」と定義付けています[1]。

この基準を満たしていない方は運動習慣がない、つまり運動不足の状態にあるといえるかもしれませんね。

また厚生労働省は18~64歳に対し、生活習慣病の発症や生活機能の低下のリスクが抑えられる「運動量の基準」を設けています。

この運動量の基準は「強度が3メッツ以上の運動を4メッツ・時/週行う。具体的には、息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う」というものです[2]。

1週間に1時間程度、汗ばむくらいの運動を行う習慣のない方は、健康のために運動量を増やした方が良いといえるでしょう。

[1] 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」

[2] 厚生労働省「運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書」」

[3] 国立健康・栄養研究所 改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」」

[4] 世界保健機関「WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour」」

2.運動不足のもたらす悪影響

「運動不足は体に悪いというイメージだけど、具体的にどんな影響があるのかな?」

実際に運動不足がもたらす影響について、気になる方も多いのではないでしょうか。

この章では、運動不足によって引き起こされる症状や病気について説明していきます。

2-1.体力・筋力の低下

運動不足が健康にもたらす最大の影響は、体力や筋力の低下です。

体力や筋力は有酸素運動や筋肉トレーニングを行うことによって高められますが、運動不足では体力や筋力を維持できなくなってしまいます。

筋力の低下が進むと、立つ、歩くといった日常的な動作にも支障が生じるようになり、仕事や家事にも影響が出かねません。

また、肥満や膝や腰など痛みといったリスクも生じます。

2-2.肥満

運動不足だと消費カロリー(エネルギー消費量)が少なくなるため、肥満に陥りやすくなります。

食事などから摂取したカロリー(エネルギー摂取量)が消費カロリーを上回る状態が続くと、過剰分が体脂肪として蓄積され肥満につながります。

運動不足では消費カロリーが少なくなりがちなため、たとえ摂取カロリーがあまり多くなくとも肥満になりやすい状態にあるといえるでしょう。

また運動不足で筋力が低下すると、基礎代謝が低下してカロリーが蓄積されやすくなり、肥満のリスクが増大します。

肥満は内臓の周りに脂肪がつく内臓脂肪型肥満と皮下組織に脂肪がつく皮下脂肪型肥満に分けられ、特に内臓脂肪型肥満は生活習慣病の発症リスクを高めることが分かっています。

この他にも、筋力の低下と肥満が結びつくことで、足腰の関節や軟骨などに負担を掛け、痛みの原因となる場合もあります。

[5] 厚生労働省 e-ヘルスネット「身体活動とエネルギー代謝」

2-3.動脈硬化性疾患

運動不足で内臓脂肪の蓄積した状態を放置していると、動脈硬化のリスクが高まります。

動脈硬化の要因には高血圧、糖尿病、脂質異常症などがありますが、内臓脂肪型肥満はこれらを引き起こしやすくすると考えられているのです。

内臓脂肪による健康への悪影響を予防するための概念が「メタボリックシンドローム」です。

一つ一つは軽度であっても要因が重なるほど動脈硬化は進行し、それによる心臓病や脳卒中のリスクが高まることが分かっています。

そのため、より深刻な病気になってしまう前に、内臓脂肪の蓄積やメタボリックシンドロームを改善することが重要だと考えられるのです。

肥満はもちろん糖尿病や高血圧、脂質異常症も運動によって改善が可能です。

こうした状態にある方は運動習慣をつけることが重要だといえるでしょう。

2-4.膝や腰などの痛み

運動不足は膝や腰などの痛みにもつながります。

痛みの原因は筋力の低下や、関節の可動域が狭くなること、筋肉が緊張してこわばることなどです。

膝を支える筋肉が衰えると、体重をうまく支えられなくなって膝関節の内側に負担が集中してしまいます。

これにより軟骨がすり減って、膝に痛みや炎症が生じます。

また背骨を支える筋肉が衰えると背骨や腰椎への負担が増え、筋肉が凝り固まって血流が滞ることで腰痛が発生しやすくなります。

運動不足によって体重が増えてしまった場合には、膝や腰にさらなる負担がかかることになります。

2-5.便秘

運動不足は便秘の原因の一つです。

運動不足によって起こる便秘は「弛緩性便秘」という種類で、大腸のぜん動運動が低下することが原因です。

運動不足によって腹筋が衰えると、便を押し出す力が弱くなってぜん動運動に支障が生じ、便秘になりやすくなります。

また運動自体に腸全体に刺激を与えて動きを活性化するはたらきがあるため、運動不足だと便秘になりやすい状態が重なってしまうことになります。

便秘の原因は運動不足だけではありませんが、運動と便通は密接に関わり合っているため、運動の機会の少ない方は注意が必要です。

2-6.骨粗しょう症

運動不足は骨粗しょう症の原因になります。

骨粗しょう症は骨の代謝バランスが崩れることで、骨がもろくなって骨折しやすくなった状態を指します。

運動によって骨に負荷をかけない状況が続いていると、骨の材料となるカルシウムの利用効率が悪くなり、骨粗しょう症に陥りやすくなります。

運動不足が続くことで丈夫な骨がつくられなくなり、骨粗しょう症になる危険性が高まるのですね。

なお、骨粗しょう症はカルシウムやマグネシウムなどのミネラル不足やビタミンバランスの偏り、高齢女性の閉経に伴う女性ホルモン減少などによっても起こります。

2-7.がん

運動不足だと、日本人の死因の第1位でもあるがんのリスクも高まります[6]。

国立がん研究センターの研究では、性別を問わず身体活動量が多い人ほどがんになるリスクが低くなることが示されました。

部位別で見ると、身体活動量が多い男性は少ない男性よりも最大で結腸がんが0.57倍、肝がんが0.62倍、膵がんが0.55倍まで、女性でも胃がんが0.63倍までリスクが下がっています[7]。

つまり、運動不足の人はしっかり運動している人に比べると、がんのリスクが最大で2倍近く高いということになります。

[6] 厚生労働省 「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」

[7] 国立研究開発法人 国立がん研究センター 「多目的コホート研究の成果パンフレット2016年12月」

2-8.抑うつ・うつ病

運動不足は気分が落ち込んだり憂うつになったりする抑うつ状態や、うつ病の発症に関係しているケースもあるといわれています。

国際的な大規模研究「HUNT研究」の一環として行われた運動とうつ病に関する研究では、普段全く運動をしない人は、週に1~2時間運動する人よりもうつ病の発症のリスクが44%も高いことが示されています[8]。

また同研究では、毎週1時間の運動を続けることで、うつ病の発症を12%抑制できると結論づけています[8]。

加えて運動療法がうつ病の治療にも有効であることも分かっており、運動にうつ病を原因とした体力の低下を回復させ、生活リズムを整える効果もあることから、回復プログラムの一環として行われることもあります。

運動不足がうつ病や抑うつ状態に直結するとは限りませんが、関連性があると考えられるのですね。

[8] HUNT Cohort Study「Exercise and the Prevention of Depression」

3.おすすめの運動不足の解消法①「有酸素運動」

「運動不足を解消したいんだけど、具体的にどうしたら良いんだろう?」

運動不足を解消するための方法を知りたい方もいらっしゃるでしょう。

この章では運動不足解消に有効な有酸素運動と筋肉トレーニングについて、それぞれ具体的な方法を交えて紹介していきます。

有酸素運動は酸素を用いて体内の糖質や脂質をエネルギーとして消費する筋肉への負荷が比較的軽めの運動で、長時間続けやすいことが特徴です。

有酸素運動は体内の脂質を燃焼させるため、体脂肪の減少、それによる体重の減少効果も期待できます。

また内臓脂肪を減少させられるため、生活習慣病の予防や改善にも効果があります。

これに加え、有酸素運動はスタミナや粘り強さを意味する心肺持久力も高めます。

有酸素運動は体重を減らし、生活習慣病のリスクを減らし、より運動に適した体にする運動だといえるでしょう。

有酸素運動には、屋外で行うウォーキングやジョギング、サイクリング、ハイキングなどの他、室内で行うエアロビクスダンス、フィットネスバイク、水泳などが含まれます。

ここでは、運動不足の方でも気軽に始めやすい有酸素運動を紹介していきます。

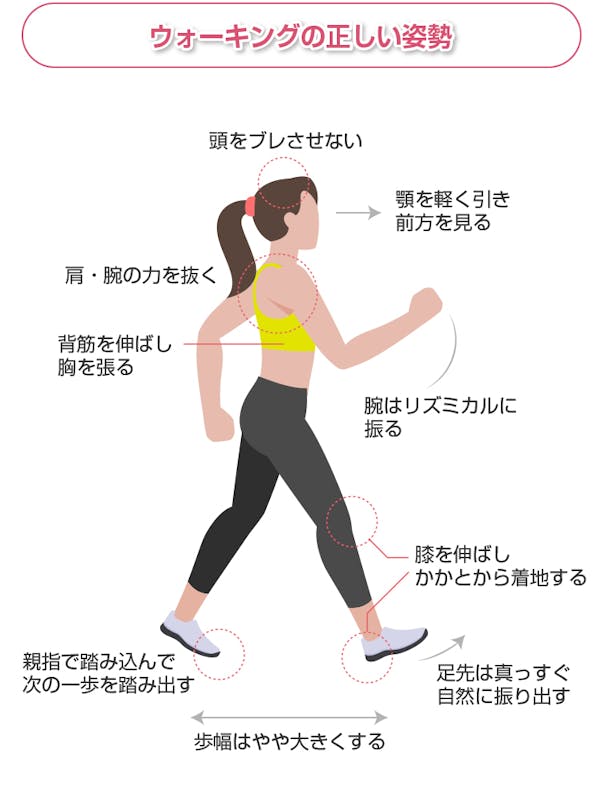

3-1.ウォーキング

ウォーキングは有酸素運動のなかでも体への負担が少ない運動です。

特別な装備も不要なため、運動不足を感じている方でも通勤や通学の際などに気軽に始められます。

「これまで運動していないのに、いきなり激しい運動を始めるのはちょっと怖い……」

という方は、まずウォーキングからスタートして様子を見てみると良いでしょう。

安全で効果的なウォーキングのポイントは、フォームをしっかりと保ちつつ、体重移動を意識しながら腕を大きく振り、大きめの歩幅で歩くことです。

また特別な装備は不要ですが、体に合ったシューズを用意することで、より快適にウォーキングを行うことができます。

ただし体への負担が軽いとはいえ、運動不足の状態からいきなり長距離や長時間を目指すと健康を損ないかねません。

息が弾み、うっすら汗ばむくらいのペースを意識しながら、少しずつ距離や時間を伸ばしていくようにしましょう。

3-2.ジョギング

ジョギングはウォーキングではちょっと物足りないという人や、積極的に心肺持久力を高めてスポーツを楽しみたい人に適している有酸素運動です。

ジョギングはウォーキングよりも多少体に負担を掛け、その分消費カロリーの多い有酸素運動といえるでしょう。

シューズやウェアなどある程度の装備をそろえる手間はありますが、ジムなどに通う必要はないため、始めるハードルは比較的低いといえます。

ジョギングを行う場合は、けがを防ぐためにしっかり準備運動をするよう心掛け、走る際のフォームも意識するようにしましょう。

また無理な目標を立てず、苦にならずに楽しく走り続けられる距離やペースを心掛けることが大切です。

3-3.水泳

水泳は足腰に不安のある方にもおすすめの有酸素運動です。

水中では浮力が発生するため、膝や腰などの関節に負担がかかりにくいといえます。

体力に自信のない人や高齢者、関節に痛みのある人に適した有酸素運動だといえるでしょう。

泳げない人やいきなり水泳から始める自信がない人は、まずは水中ウォーキングから始めてみても良いでしょう。

水泳は水着やキャップ、ゴーグルなどの最低限の装備があれば、市民プールやスポーツジムなどで気軽に始められます。

3-4.サイクリング・フィットネスバイク

サイクリングやフィットネスバイクは、体への負担が小さく、運動量をコントロールしやすい有酸素運動です。

サイクリングやフィットネスバイクはサドルにお尻を乗せて行う運動であることから、膝や腰への負担が軽いことが大きな特徴です。

膝や腰などに痛みがある人や、肥満と診断された人にとってもリスクの少ない運動といえるでしょう。

運動の時間がとりにくい場合は、通勤・通学手段を自転車に切り替えてみても良いですね。

サイクリングであればコースの勾配の有無などによって、フィットネスバイクでは時間や負荷の調整によって、どれくらいの運動量にするかを調整しやすいことも大きな魅力です。

運動の際は背筋を伸ばして足裏をしっかりペダルに乗せ、サドルに体重を左右均等に乗せるなど、姿勢もしっかり気を付けましょう。

サイクリングをする際には動きやすいストレッチ性のボトムスを選び、巻き込みの危険があるスカートや裾の広がったパンツは避けましょう。

また安全のためにサンダル履きは避け、運動靴のひもも巻き込まれないよう靴の中にしまっておきましょう。

4.おすすめの運動不足の解消法②「筋力トレーニング」

「有酸素運動は時間がかかるし、そもそもあんまり好きじゃないなあ」

という方には、筋トレがおすすめです。

筋トレはレジスタンス運動とも呼ばれる無酸素運動の一種です。

筋トレでは、短時間に特定の筋肉に強い抵抗(レジスタンス)をかける動作を繰り返すことで筋力を向上させます。

トレーニング方法によって鍛えられる筋肉が違うため、目的に合わせて内容を調整しましょう。

また、筋トレは筋肉を増強するだけでなく、基礎代謝を高め日常生活で消費されるカロリーを増やしたり脂肪を燃えやすくしたりする効果も持っています。

ジムに通って行うこともできますが、ここでは自宅でもできる筋トレの方法を紹介します。

4-1.スクワット

スクワットはしゃがんで立ち上がる動作を繰り返すことで、太ももの表裏やお尻など下肢全体をまんべんなく鍛えられる筋トレ種目です。

また胸を張って上体を支えながら行う運動のため、ある程度腹筋や背筋も鍛えられます。

まず足を肩幅に開いて立ち、爪先をやや外側に向けます。

この際、爪先と膝が同じ方向に向くようにしましょう。

おなかに力を入れて背筋を伸ばし、お尻を後ろに引くようにしてゆっくりと腰を落とします。

膝の角度が90度くらいになるまで落としたら、ゆっくりと元の位置に戻ります。

この際、膝が爪先より前に出ると膝関節を痛めてしまう可能性があるので注意しましょう。

また膝や腰などに痛みのある方には、椅子の背もたれなどにつかまりながら行う「つかまりスクワット」や、椅子から立ち上がって座る動作を行う「椅子スクワット」がおすすめです。

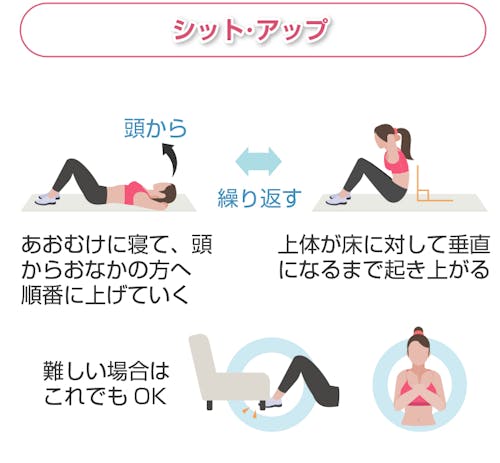

4-2.シット・アップ

シット・アップはあおむけに寝て膝を立てた姿勢から上体を起こして腹筋群を鍛える筋トレ種目で、いわゆる「腹筋(運動)」として知られています。

まずあおむけに寝て膝を立て、両手を頭の後ろで組みます。

頭からおなかに向けて、順番に上げていくイメージで上体を起こします。

上体が床に対して垂直になるまで起こしたら、ゆっくりと元の体勢に戻ります。

この方法で起き上がるのが難しい方は、足先を椅子などの重いものに引っ掛けて浮かないようにしたり、胸の前で腕を組んだりしてみてくださいね。

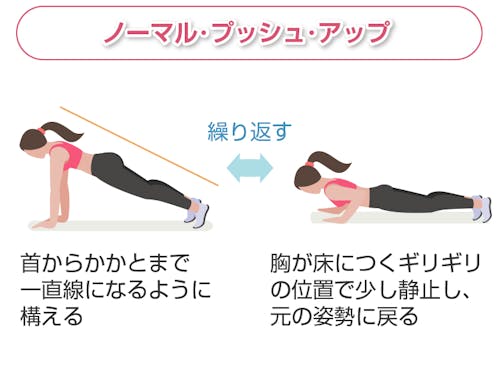

4-3.ノーマル・プッシュ・アップ

ノーマル・プッシュ・アップは自重を用いて上半身を鍛える筋トレ種目で、「腕立て伏せ」として広く知られています。

ノーマル・プッシュ・アップでは二の腕や大胸筋に加え、体幹も鍛えられます。

まずうつぶせの状態で爪先と手のひらを床につき、肘を伸ばします。

手は肩幅よりやや広めの位置につき、肘は手の真上に来るようにしましょう。

この際、頭から肩、腰、膝、かかとまでを一直線になるよう伸ばします。

肘を曲げて胸が床に着くくらいまで体を下ろしていきます。

ギリギリまで肘を曲げたら少し静止し、両手で床を押すように肘を伸ばして元の姿勢に戻ります。

ノーマル・プッシュ・アップでしっかり上半身を鍛えるためには、肘の曲げ伸ばしの際に腰や背中を曲げず、一直線に伸ばしたまま行うことが重要です。

このフォームがきついと感じる方は、膝をついた姿勢や、壁やテーブル・台などに手をついた斜めの姿勢で行っても大丈夫です。

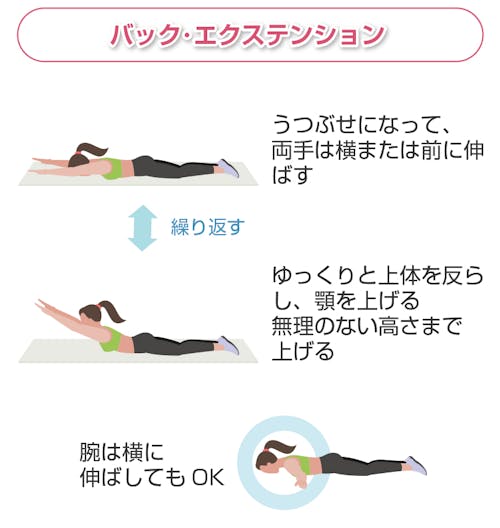

4-4.バック・エクステンション

バック・エクステンションはうつぶせになって上体を反らせることで背筋を鍛える筋トレ種目です。

まずうつぶせに寝て、腕を前か横に伸ばします。

上体をゆっくりと無理のない高さまで反らせ、顎を上げます。

その後、同じようにゆっくりと元の姿勢に戻ります。

反動を使って動くと腰を痛める可能性があるため、あくまでゆっくりと動くよう意識しましょう。

このフォームがきつい場合は、腕を横や後ろに伸ばすことで負荷を軽くできます。

4-5.プランク

プランクは両腕と爪先で全身を支えることで、腹筋をはじめとした体幹の筋肉を鍛えられる筋トレ種目です。

まずうつぶせになり、両肘をついて上体を起こします。

爪先を立てて膝を上げ、頭から背中、腰、膝、かかとまでが一直線になるように伸ばします。

呼吸を止めず、全身に力を入れながらその姿勢を30秒キープします。

10秒程度の休憩を挟みながら、この流れを2~3セット繰り返してみましょう。

プランクの効果を高めるために最も重要なのは、全身が一直線の姿勢を保ち続けることです。

姿勢をキープするのがつらい場合やフォームが崩れる場合は、時間を短くしたりセット数を減らしたりしてみてください。

また、フォームに慣れるまでは両膝をついて行っても大丈夫です。

5.運動を効果的に行うポイント

「どうせやるなら、効果的に運動不足を解消したい……」

そう考える方もいらっしゃるかもしれません。

この章では、効果的に運動をしていくための工夫を紹介していきます。

これらのポイントをうまく取り入れて、運動不足解消に役立ててみてくださいね。

5-1.有酸素運動の前に筋トレを行う

有酸素運動と筋トレを行う場合には、筋トレを先に行うようにしましょう。

筋トレを先に行うことで、有酸素運動の脂肪燃焼効果をアップさせられると考えられます。

筋トレを行うと成長ホルモンが分泌されます。

成長ホルモンは骨や筋肉の発育・発達を促す他、損傷した筋肉の回復を早める作用を持つホルモンの一種です。

それに加えて、成長ホルモンは中性脂肪の分解も促します。

中性脂肪は分解されると遊離脂肪酸という有酸素運動のエネルギーとなり、脂肪が燃えやすい状態になるのです。

筋トレを先に行ってから有酸素運動を行うことで、より効率的に脂肪を燃やせるようになるといえるでしょう。

一方で、筋トレの前に有酸素運動を行ってしまうと、筋トレ後の成長ホルモンの分泌が抑制されてしまうことも分かっています[9]。

脂肪をしっかり燃やしたい方は、筋トレから有酸素運動という順番を意識して取り組んでみてくださいね。

[9] 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

5-2.同じ部位の筋トレを毎日続けて行わない

筋トレは毎日やった方が早く効果が出るのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、筋肉を効果的に鍛え上げるには適切な休息期間が必要です。

同じ部位の筋トレは毎日続けて行わないようにしましょう。

筋トレを行う際は筋肉に強い抵抗をかけるため、筋肉を構成する筋線維がダメージを受けます。

そして筋線維がダメージから回復する際、元よりも少し太い状態になる「超回復」が起こって筋肉量が増え、筋力が向上します。

筋肉の回復には時間がかかるため、同じ部位の筋トレは毎日ではなく2~3日に1回 、1週間では2~3回程度にとどめることが推奨されています[10]。

また、筋トレの疲労が十分に回復しないまま筋トレを繰り返すと、オーバートレーニング症候群に陥る可能性もあります。

自身の体力やスケジュールなどに合わせ、疲労をため込まないよう無理なく筋トレを行っていきましょう。

[10] 厚生労働省 e-ヘルスネット「レジスタンス運動」

5-3.バランスの良い食事を摂る

運動の効果を高めるには、バランスの良い食事を摂ることが大切です。

食事を作ったり選んだりする際に、主食、主菜、副菜を組み合わせ、栄養のバランスを意識してみましょう。

栄養のなかで、特に意識しておきたいのがたんぱく質です。

たんぱく質は筋肉の材料で、筋トレで傷ついた筋肉が超回復して太くなる際にも消費されます。

筋トレの効果アップを目指すならば、しっかりたんぱく質を摂るようにしましょう。

たんぱく質以外では、ビタミン・ミネラルも重要です。

運動に深い関係があるビタミンはビタミンB1、B2、B6などのビタミンB群で、運動に必要なエネルギーの代謝に関わり、筋肉・血液をつくる際も大きな役割を果たしています。

また、ビタミンDはカルシウムの吸収を助けて骨や歯を丈夫にし、筋肉の維持にも関わっています。

ミネラルでは、骨や歯をつくり心筋の収縮にも関係するカルシウムや、筋肉の収縮を制御するマグネシウム、心臓機能や筋肉の調整に関わるカリウムなどが運動と深く関係しています。

こうした栄養に加え、運動をするためにはエネルギーの摂取も欠かせません。

厚生労働省はそれぞれのエネルギー産生栄養素から摂取するカロリー(エネルギー産生栄養素バランス)の目標量を、総摂取カロリーに対する割合(%エネルギー)で設定しています。

成人男女のエネルギー産生栄養素バランスの目標量は以下のとおりです。

| 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | |

|---|---|---|---|

| 18〜49歳 | |||

| 50〜64歳 | |||

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

運動の効果を最大限発揮させるためにも、バランスの良い食事を摂ることが重要なのですね。

6.運動する際の注意点

「これまで運動してこなかったから、何に気を付ければ良いのか分からない……」

安全に運動するためにはどうすれば良いのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは安全に運動を続けていくための注意点を紹介します。

無理なく運動不足を解消するために、しっかりチェックしてくださいね。

6-1.運動前後にストレッチを行う

運動の前後にしっかりストレッチを行う習慣を付けましょう。

ストレッチは筋肉や関節の柔軟性を高め、けがの予防や疲労回復の助けとなるため、運動前のウォーミングアップ(準備運動)、運動後のクーリングダウン(整理運動)として行うことが勧められます。

ストレッチは、ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)とスタティックストレッチ(静的ストレッチ)の大きく2種類に分けることができます。

それぞれのストレッチの特徴と行うべきタイミングを見ていってみましょう。

6-1-1.ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)

ダイナミックストレッチは、関節を動かしつつ筋肉を伸び縮みさせる動作を繰り返すストレッチです。

ダイナミックストレッチにはラジオ体操などがあり、心拍数や血流量を増加させて体温を上げながら関節可動域を高められるため、ウォーミングアップに適しています。

ウォーミングアップには、突然の激しい運動による血圧の急上昇を防ぐとともに、酸素の供給を増やしていく効果があります。

また、関節可動域を広げたり筋肉の柔軟性を高めたりすることで、肉離れなどの傷害を防ぎます。

ダイナミックストレッチによるウォーミングアップを行うことで、けがや体調不良を予防し、運動のパフォーマンスを高められるのですね。

6-1-2.スタティックストレッチ(静的ストレッチ)

スタティックストレッチは、一定方向に筋肉をゆっくり伸ばしたまま静止させるストレッチです。

ヨガやピラティス、太極拳などではスタティックストレッチの効果が利用されており、緊張状態にある筋肉をゆっくり弛緩させられるため、クーリングダウンに適しています。

クーリングダウンは運動で興奮状態になった体を落ち着かせ、緊張した筋肉の疲労回復を促進させます。

これにより、筋肉痛や慢性疲労、蓄積した疲労で運動の効果が低下するオーバートレーニング症候群を防ぐことができます。

また筋肉の緊張をほぐし、体だけでなく心もリラックスさせる効果をもたらします。

スタティックストレッチによるクーリングダウンを行うことで、心身に疲労を残さず運動を続けていけるようになるといえるでしょう。

6-2.継続できる無理のないペースで行う

運動不足を解消するためには、継続的に運動をしていくことが重要です。

体力やスケジュール的に無理のある運動はモチベーションの維持が難しいため、自分にとって適切なペースがどれくらいかを考えるようにしましょう。

また体に強い負担をかけ続けていると、けがや事故、体調不良のリスクが高まります。

運動ができない状態になってしまうと、運動不足解消という目的も達成できなくなってしまいます。

運動の適切なペースは体力や健康状態、年齢などによって大きく変わるため、単純に決めることはできません。

最初は無理をせずに少しずつペースを上げながら、体力やスケジュールを圧迫せず、日常の習慣として安全に継続できるペースを見つけることが重要といえるでしょう。

6-3.疾患がある場合はかかりつけ医に相談する

運動は心身に多くの良い影響をもたらしますが、疾患を悪化させる可能性もあるため、十分注意する必要があります。

現在治療中の疾患がある方は、必ずかかりつけ医にどのような運動なら問題ないかを相談し、許可を得た上で実施するようにしましょう。

それぞれの症状や治療の状況によって、実施して良い運動やペースは異なります。

運動する際はその日の体調や天候などをしっかり確認した上で、無理がありそうならば運動メニューを変更したり、中止したりしましょう。

また運動中に体調が優れないと感じた場合には、即座に運動を中止しましょう。

疾患ではなくとも、筋力・体力の低下や体重の増加、膝や腰などの痛みなどが気になっている方は、念のため自己判断せず医師に相談してみると良いでしょう。

せっかくの運動で疾患を悪化させないよう、健康につながる運動を目指してみてくださいね。

7.運動不足についてのまとめ

運動不足は筋力や体力の低下に加え、がんや心臓病、脳卒中をはじめとした生活習慣病やメンタル面の不調など、心身に多くの悪影響を及ぼします。

運動不足を解消するにはウォーキングやジョギングのような有酸素運動と、自重トレーニングやダンベルなどの器具を用いた筋トレを日常生活に組み込み、継続してゆくことが重要です。

運動をより効果的に行うためには、運動の順番や頻度を気にするだけでなく、日々の食生活のバランスも見直してみましょう。

また早く運動不足を解消しようといきなり激しい運動を行ってしまうと、けがや体調不良を引き起こしかねません。

自分の体力や体調、日々のスケジュールなどに合わせて無理なく運動を続けることで、安全に運動不足を解消していきましょう。