筋トレのやりすぎはNG!オーバーワークを予防するポイントを解説

「筋トレをやりすぎるとどうなるんだろう?」

「筋トレは週にどれくらいのペースでやるのが良いのかな?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

筋トレを続けていると見た目やパフォーマンス、体調などに変化が見られます。

効果が感じられるようになりもっと本格的に筋トレに取り組みたいと感じている方もいらっしゃることでしょう。

しかし筋トレは適度に休息日を挟みながら行うことが重要です。

やりすぎるとトレーニングの効果を下げたり、体に不調を来したりしてしまう恐れがあります。

この記事では筋トレの適切なペースや、やりすぎた場合の悪影響などについてご紹介します。

無理しすぎないよう適切なペースでトレーニングを行ってくださいね。

1.筋トレをやりすぎてはいけない理由

「筋トレはやればやるだけ効果あるんじゃないの?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

初めに結論からお伝えしておくと、筋トレのやりすぎは体にさまざまな悪影響を及ぼすため禁物です。

せっかくのトレーニングによる効果がやりすぎると低下してしまう恐れもあります。

まずはなぜ筋トレのやりすぎが良くないのか、その理由をお伝えしましょう。

筋トレは運動によって傷つけられた筋繊維が回復する際、元よりも少し太い状態になることを利用して筋肉量や筋肉の増強を目指す運動です。

実は筋トレ後、筋肉を構成する筋繊維は傷つけられ、一部が破断しています。

筋繊維は回復すると元よりも少し太くなり、これにより筋肉量が増加します。

このメカニズムを「超回復」と呼び、筋肉は筋トレによる筋繊維の破断と超回復を繰り返すことによって大きくなっていきます。

超回復には2〜3日かかるといわれています[1]。

つまり筋トレ後の筋肉は傷つけられ、回復に時間がかかる状態だということです。

休息をとらず無理に筋トレを続けることは、回復の途中でまだ万全ではない状態の筋肉を痛めつけていることになるのですね。

2.筋トレをやりすぎた場合のサイン

「筋トレをやりすぎている場合の見分け方はあるのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

トレーニングに夢中になっていると体の悲鳴に気付かず無理をしてしまうかもしれません。

筋トレをやりすぎた場合に見られる兆候をお伝えするので、ご自身の現状に当てはまっていないか確認してみましょう。

2-1.常に筋肉痛がある

筋トレの後には筋肉痛が起こりがちですが、常に筋肉痛がある場合には筋トレのやりすぎであると考えられます。

筋肉痛は筋トレにより傷ついた筋繊維を修復する過程で起こる炎症反応により、痛みを生み出す物質が生成されることで生じるものだと考えられています。

筋繊維自体には痛みを感じる神経はありませんが、筋肉を包み保護している膜「筋膜」に痛みを感じさせる物質が届くことで痛みが発生するのです。

筋肉痛が起こること自体はごく自然ですが、常に筋肉痛が続いている場合は要注意です。

筋肉痛があるとき、筋肉は回復の途中だといえます。

筋肉痛が長く続いているときは筋肉の損傷が続き、回復が追いついていない恐れがあるため十分な休息をとる必要があるといえるでしょう。

2-2.パンプアップしない

筋肉が正常にパンプアップしない場合も筋トレのやりすぎであると考えられます。

パンプアップとは、筋トレ後に筋肉が張って肥大した状態になることで、筋肉に血液やリンパ液などが流れ込むことで起こります。

通常、筋トレを行った後には筋肉がパンプアップします。

しかし筋トレをやりすぎていると疲労により血液やリンパ液が十分に筋肉に送られず、パンプアップが起こらなくなってしまうのです。

激しい筋トレをしてもパンプアップが見られない場合には筋肉が疲れている状態だと考えられるのでトレーニングを休みましょう。

2-3.筋力が落ちる

筋トレのやりすぎによって筋力の低下が起こる場合もあります。

筋トレを適切に行っていれば、筋トレによる筋繊維の破断と超回復が繰り返され、筋力は少しずつアップしていきます。

しかし筋トレをやりすぎている場合、疲労の蓄積によって筋肉のパフォーマンスが落ち、筋力の低下が起こってしまうのです。

筋トレを続けているにもかかわらず筋力が落ちたと感じる場合には適切な休息をとるようにしましょう。

3.筋トレのやりすぎによる悪影響

「筋トレをやりすぎるとどんな悪影響があるんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

筋トレのやりすぎは筋トレの効果低下を招く他、「オーバートレーニング症候群」や「横紋筋融解症」といった病気の原因にもなってしまいます。

ここでは、筋トレのやりすぎが体にもたらす恐れのある悪影響について解説します。

3-1.トレーニング効果の低下

同じ部位の筋トレをやりすぎると、トレーニングによる効果が低下してしまうものと考えられます。

超回復の最中の筋トレは筋肉にとってはいわば追い打ちのようなものです。

超回復の妨げになり、トレーニングに期待できる効果が得られなくなってしまいます。

しっかりと筋肉を育てるために、筋トレの後はその部位を休ませることが重要なのですね。

3-2.オーバートレーニング症候群

筋トレのやりすぎはオーバートレーニング症候群の原因にもなり得ます。

オーバートレーニング症候群とは、スポーツなどによって生じた生理的な疲労が回復しないまま積み重なることで引き起こされる、慢性的な疲労状態のことです。

筋トレを含むスポーツトレーニングでは、日常で体を動かす際よりも負荷の大きな運動を行うことで効果が得られます。

これを「過負荷の原則(オーバーロード・トレーニング)」といいます。

しかし、負荷が大き過ぎたり疲労回復に必要な栄養や休養が十分でなかったりすると、かえってトレーニングの効果が低下してしまいます。

オーバートレーニング症候群ではトレーニング効果が低下するばかりでなく、以下のようにさまざまな症状が現れます。

【オーバートレーニング症候群の症状】

- 疲れやすくなる

- 全身の倦怠(けんたい)感

- 睡眠障害

- 食欲不振

- 体重の減少

- 集中力の欠如

- 安静時の心拍数や血圧の上昇

- 運動後、安静時の血圧に戻るまでの時間が延びる

このような症状が出ては、日常生活にも支障を来してしまいますよね。

特に疲労症状が強くなるにつれて起床時の心拍数が増加するといわれているので、不安な方は朝起きたときの心拍数をチェックしておくと良いでしょう。

オーバートレーニング症候群の原因はトレーニングのやりすぎによる肉体的・精神的なストレスにより、ホルモンバランスが崩れることだといわれています。

重症になるほどトレーニングを中止しなければいけない期間も長くなってしまうので、予防や早期発見が重要だといえるでしょう。

3-3.横紋筋融解症

限界を超えた筋トレは「横紋筋融解症」という病気を招いてしまう恐れもあります。

横紋筋融解症は筋肉の細胞が融解・壊死(えし)し、筋肉の痛みや脱力などを引き起こす病気で、激しい運動により極端に筋肉を酷使した後などに発症します。

このとき血液中に筋肉から流出した「ミオグロビン」という成分が入り込むことにより、腎臓がダメージを受け、急性腎不全を引き起こす場合もあります。

急性腎不全とは短時間に急激に腎臓の機能が低下した状態のことで、尿から老廃物を排せつできなくなったり、体内の水分や塩分などの量を調節できなくなったりするため、場合によっては救急医療を必要とします。

横紋筋融解症はさまざまな臓器の機能不全を引き起こして生命に危険を及ぼしたり、回復しても重い障害を残したりする恐れのある危険な病気です。

激しい筋トレを行った後、以下のような症状が見られる場合は横紋筋融解症を発症している恐れがあるため速やかに医療機関を受診しましょう。

【横紋筋融解症の自覚症状】

- 手足、肩、腰、その他の筋肉が強く痛む

- 赤褐色の尿が出る

- 全身に強い倦怠感がある

- 手足に力が入らない

- 手足がしびれる

- 体がこわばる

筋トレのやりすぎは命を脅かす病気の原因にもなり得るのですね。

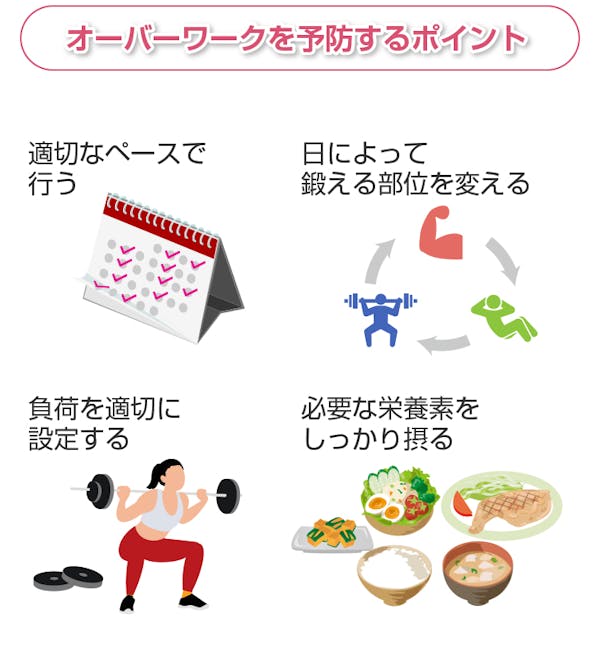

4.オーバーワークを予防するポイント

「「筋トレをやり過ぎにならないように適切に続けるにはどんなことに気を付けたら良いのかな?」

「オーバートレーニング症候群にならないためにはどうしたら良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

オーバートレーニング症候群になってしまうと筋トレを続けられないどころか日常生活にも支障を来す恐れがあります。

ここでは、オーバーワークを予防するために心掛けたいポイントをお伝えしましょう。

ポイント1 適切なペースで行う

まず、筋トレのやりすぎは禁物です。

1日当たりの回数や週当たりの頻度を増やしすぎず、適切なペースで筋トレを行うよう心掛けましょう。

マシンを使った筋トレの場合は、最大挙上重量の60~80%くらいで、8~12回を目安に繰り返します[2]。

自重トレーニングの場合は、「無理のない範囲で、できなくなるところまで」というのがシンプルで分かりやすい目安です。

また筋肉の回復には2〜3日かかるといわれています[2]。

このため同じ部位の筋トレは週2〜3回の頻度が適切だとされています[2]。

このペースを守って筋トレを続けてくださいね。

ポイント2 日によって鍛える部位を変える

「筋肉の回復に時間がかかることは分かったけれど、毎日筋トレをやらないと続けている感じがしない……」

このように感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし筋肉をつけて体を大きくするためには高頻度の筋トレが必須となります。

休息日をあまり設けず筋トレを続けたいという方は、日によって鍛える部位を変えるようにすると良いでしょう。

前日以前のトレーニングにより筋肉が超回復中にあると思われる部位を避け、他の部分を鍛えるのであればオーバーワークにはならないと考えられます。

毎日違う部位を鍛えられるようトレーニングメニューを組めば、効率良く全身を鍛えられるかもしれませんね。

ポイント3 負荷を適切に設定する

オーバーワークにならないためには、負荷を適切に設定することも重要です。

ダンベルやバーベルなどを用いたトレーニングを行う場合、負荷は1回で扱える最大挙上重量の60〜80%に設定することが推奨されています[3]。

例えば30kgのバーベルを1回持ち上げるのが限界ならば、18〜24kgのバーベルを使用するのが適当です。

バーベルなどの器具を使って負荷をかける運動は、8〜12回繰り返すことが推奨されています[3]。

これよりも器具を重たくしたり、回数を重ねたりすることは事故を招きかねないので注意しましょう。

また一度負荷を設定したら6〜8週間は同じトレーニングを続けてください[4]。

その間に負荷がかかりすぎる、あるいは少ないと感じた場合にはトレーニング内容を見直しましょう。

ポイント4 必要な栄養素をしっかり摂る

筋肉の回復や成長には十分な栄養素が必要です。

体が必要とする栄養素をしっかりと摂るよう心掛けましょう。

筋肉の成長にはたんぱく質が重要だということは皆さんご存じですよね。

たんぱく質は炭水化物や脂質と共に体のエネルギーとなる栄養素の一つです。

またたんぱく質は筋肉や臓器、肌、髪の毛などの体の組織や、ホルモン、酵素、抗体などの体の機能を調節する成分の材料にもなります。

せっかく筋トレをしても、筋肉の材料となるたんぱく質が不足していては筋肉が十分に育たなくなってしまいます。

厚生労働省はたんぱく質の1日当たりの摂取推奨量を以下のように設定しています。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜64歳 | ||

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

ただし、筋肉をつけたい方や運動習慣のある方は一般的に体重1kg当たり2gのたんぱく質を摂取すべきであるといわれています[5]。

たんぱく質を積極的に摂取することが重要なのですね。

また、たんぱく質と並んで体のエネルギーとなる炭水化物や脂質を摂取することも重要です。

炭水化物や脂質は肥満の原因というイメージが強いかもしれませんが、これらが不足していると体がエネルギー不足に陥り、エネルギー補給のために筋肉が分解されてしまう場合があります。

せっかく筋トレをしたのに筋肉が減ってしまう事態は避けたいものですよね。

この他にビタミンやミネラルも体に欠かせない栄養素です。

体に必要な栄養素をバランス良く摂取するよう心掛けましょう。

5.筋トレをやりすぎないためのポイントまとめ

筋トレのやりすぎは禁物です。

やりすぎるとせっかくトレーニングを行っても効果が得られなかったり、オーバートレーニング症候群や横紋筋融解症といった病気を招いたりしてしまいます。

常に筋肉痛がある、筋トレをしてもパンプアップしない、筋肉が落ちているといった兆候が見られる場合は筋トレをやりすぎていると考えられるので速やかにトレーニングを中止し、十分な休養をとるようにしましょう。

またオーバートレーニング症候群では起床時の心拍数が発見のポイントとなるのでチェックしてみましょう。

筋トレのやりすぎによる効果の低下や不調を防ぐためには、適切なペースで筋トレを行うことが非常に重要です。

同じ部位のトレーニングは2〜3日に1回にとどめ、無理のない範囲で続けるようにしましょう[6]。

筋肉を大きくするために筋トレを高頻度で行いたいと考えている方は続けて同じ部位を鍛えるのではなく、鍛える部位を変えながらトレーニングを続けると良いでしょう。

また負荷を適切に設定することも重要です。

バーベルやダンベルは1回持ち上げられる最大重量の60〜80%の重さで使用することが推奨されています[7]。

一度負荷を設定したら6〜8週間継続して同じ内容のトレーニングを行い、様子を見て負荷を調節しましょう[8]。

また体に必要な栄養素をしっかり摂取することも欠かせません。

筋肉の材料として知られるたんぱく質だけでなく、炭水化物や脂質も摂取しエネルギーを補給しましょう。

またビタミンやミネラルもバランス良く摂取することを心掛けましょう。

この記事を参考に無理をせず、自分のペースでトレーニングを進めていってくださいね。