下腹部を鍛える筋トレ!ぽっこりおなかを解消する運動と食事の要点

「下腹部を鍛えられる筋トレって何かな?」

「ぽっこりおなかを解消したい!」

下腹部を鍛えておなか周りをすっきりさせたいけれど、やり方が分からずにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

下腹部が出ている状態、いわゆる「ぽっこりおなか」の解消には下腹部に重きを置いた筋トレが欠かせません。

また、効率良くおなか周りを引き締めるためには運動と食事においても気を付けるポイントがあります。

この記事では下腹部にある筋肉の部位やおすすめの筋トレ、運動と食事のポイントについてご紹介します。

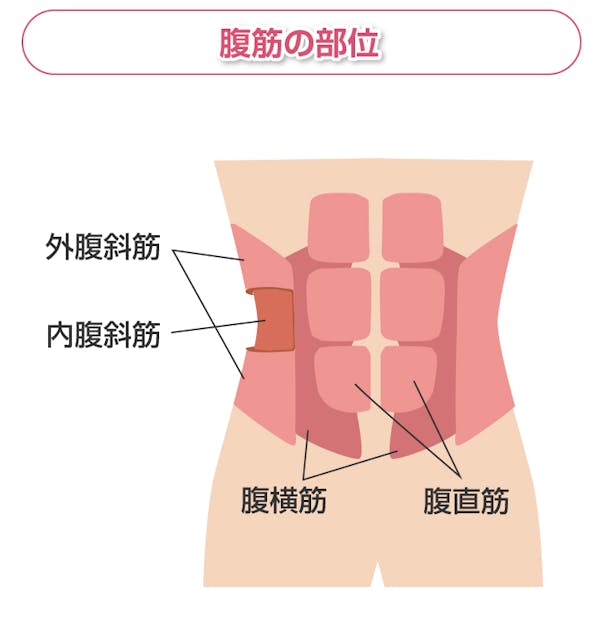

1.下腹部にある主な筋肉

「下腹部にはどんな筋肉があるんだろう?」

筋トレを始める前に、まずは鍛える筋肉の部位について理解しておきましょう。

この章では下腹部にある筋肉を三つご紹介します。

鍛えている筋肉の箇所を意識できると、トレーニングの効果を上げることにつながるので、どうぞ覚えてくださいね。

1-1.腹直筋(下部)

腹直筋はおなかの前面にある筋肉です。

肋骨(ろっこつ)や胸骨の下から恥骨(骨盤の下部の骨)にかけてついており、腹直筋の下部は下腹部に位置するといえます。

腹直筋は背中を丸めるときや正しい姿勢を維持するときに使われます。

腹直筋はもともと六つ(人によっては八つ)に分かれており、皮下脂肪を薄くしてトレーニングにより筋肉を厚くすると外から割れているのが分かるようになります。

これがいわゆる「シックスパック」と呼ばれるものです。

腹直筋(下部)は可動域が狭いため、運動による刺激が加わりにくいといわれています。

そこで下腹部を引き締めるには筋トレによって下部を意識的に鍛えることが重要となるのですね。

1-2.腹斜筋

腹斜筋は脇腹にある筋肉です。

腹斜筋は表層の「外腹斜筋」と内側の「内腹斜筋」に分けられます。

体をひねったり体幹を支えたりする動作に関わっており、例えば野球のバッティングやゴルフのスイングのような動作に腹斜筋は使われています。

腹斜筋を鍛えることはくびれづくりに効果的なので、引き締まったおなかを目指す方は必ずトレーニングしておきたい筋肉です。

1-3.腹横筋

腹横筋は脇腹のインナーマッスル(体の深部にある筋肉)です。

胴体の周りを囲うような形をしており、腹式呼吸の際におなかをへこませるはたらきがあるため、「天然のコルセット」と呼ばれています。

また内臓の位置や便通にも影響を及ぼすといわれています。

2.下腹部を鍛えるおすすめの筋トレ

「下腹部を効率良く鍛える筋トレは何かな?」

「筋トレのポイントは丁寧に押さえておきたい!」

という方は、この章のおすすめ筋トレについてお読みになり、引き締まったおなか周りを目指してくださいね。

ここでは六つのトレーニング方法についてご説明しています。

負荷が小さいものからご説明しているので、体調や筋力に合わせて無理なく行いましょう。

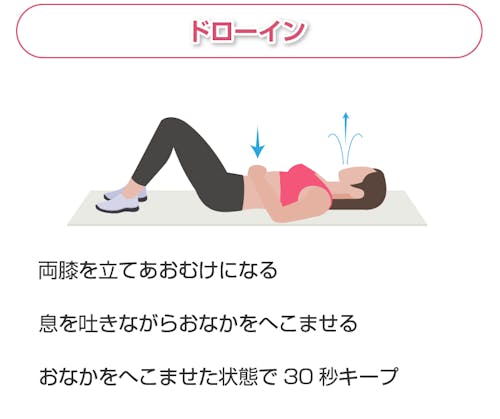

2-1.ドローイン

ドローインは手軽にできるおなかの筋肉のトレーニングです。

ドローインでは、腹横筋を中心に内腹斜筋や骨盤底筋も連動してはたらき、効率良く鍛えられます。

まずはあおむけで寝転がり、膝を立てましょう。

次にゆっくりと息を吐きながら、おなかをへこませます。

へこませた状態をキープしたまま浅い呼吸を続けてください。

最後に体を脱力させます。

不慣れな方はおなかに手を当てるとおなかの動きが分かりやすくなります。

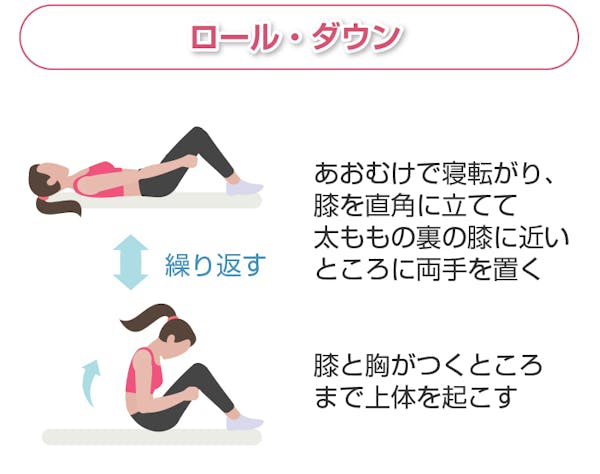

2-2.ロール・ダウン

ロール・ダウンは比較的負荷が小さく、腹直筋下部を鍛えられるトレーニングです。

まずはあおむけで寝転がり、膝を直角に立てましょう。

次に両手を太ももの裏に置きます。

なるべく膝に近い位置に手を置くことを意識しましょう。

膝と胸がつくところまで上体を起こしたら、元の姿勢に戻り、この動きを繰り返します。

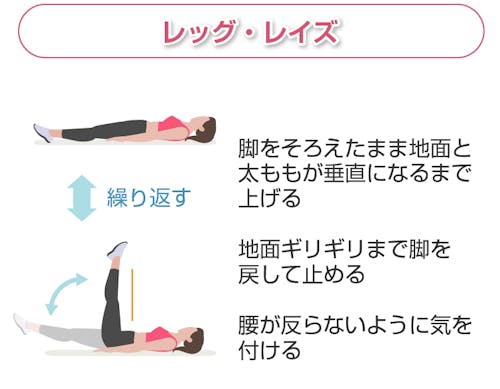

2-3.レッグ・レイズ

レッグ・レイズは腹直筋(下部)を鍛えられるトレーニングです。

まずはあおむけで寝転がり、両手を頭の後ろにまわすか、腰の脇に置きましょう。

次に両脚を真っすぐ伸ばしたまま、床と垂直になるように上げてください。

腰が反らないように注意しながら地面ギリギリまで両脚を下ろします。

この動きを繰り返しましょう。

2-4.ニー・トゥ・チェスト

ニー・トゥ・チェストは腹直筋(下部)を鍛えられるトレーニングです。

このトレーニングは床に座った状態から始めます。

両脚を伸ばして少し足を浮かせ、手は体から拳2〜4個分ほど後ろについて体重を支えてください。

次に両脚を持ち上げて胸の方に近づけましょう。

そして、床につく直前の位置になるまで両脚を伸ばします。

この動作を繰り返しましょう。

下腹部に力を込めたままゆっくり丁寧に行うことがポイントです。

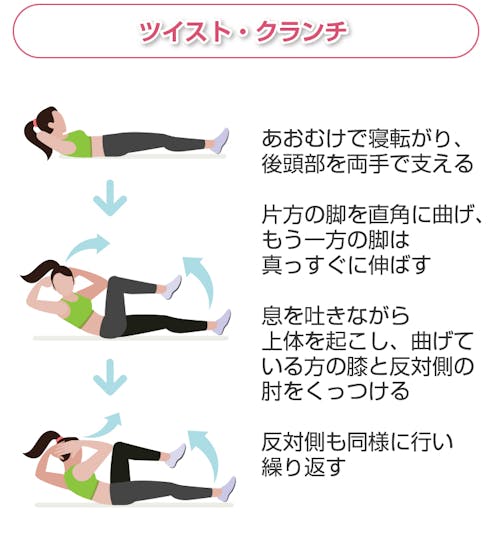

2-5.ツイスト・クランチ

ツイスト・クランチは腹直筋と腹斜筋を鍛えられるトレーニングです。

まずはあおむけで寝転がり、後頭部を両手で支えてください。

次に片方の脚を直角に曲げ、もう一方の脚は真っすぐに伸ばしたままにしておきます。

同時に息を吐きながら上体を起こし、曲げている方の膝と、反対側の肘をくっつけましょう。

このとき体をひねるイメージを持つと効果的です。

次に伸ばしていた脚を曲げ、曲げていた脚を伸ばします。

上体を逆側にひねり、反対側も同様の動作を行ってください。

この動きを繰り返します。

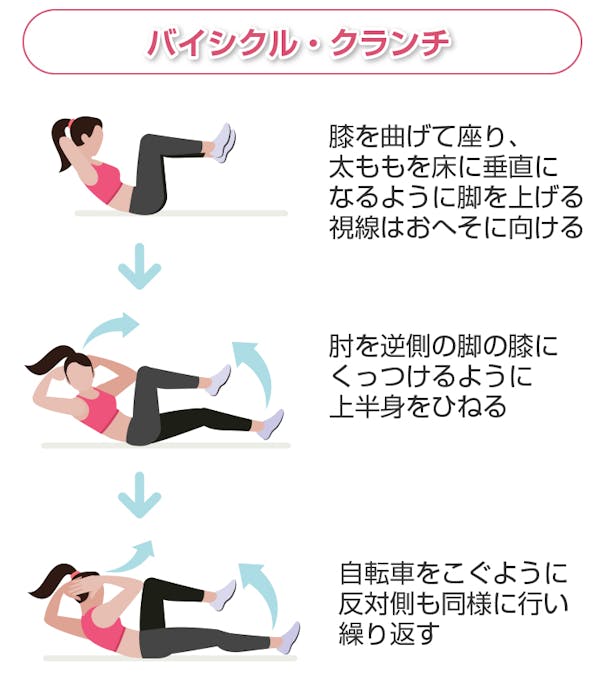

2-6.バイシクル・クランチ

バイシクル・クランチは腹直筋の下部の他に大腿(だいたい)四頭筋のような大きな筋肉も鍛えられる負荷が大きめのトレーニングです。

まずは膝を曲げて座り、太ももを床と垂直になるよう脚を上げます。

両手を頭の後ろに組み、視線をおへそに向けるようにして上体を浮かせ、片方の膝を反対側の肘に近づけます。

体をひねることを意識しておきましょう。

このときもう片方の脚は伸ばし、軽く浮かせておきます。

今度は曲げていた脚を伸ばすと同時に反対の膝を曲げ、反対側に上体を起こします。

このように左右交互に自転車をこぐイメージでリズミカルに体を動かしましょう。

ポイントはおへそを見ながら行うこと、腰が反らないようにすること、呼吸を止めないことです。

3.下腹部が出てしまう原因とは

「下腹部が出てしまう原因は何だろう?」

筋トレのやり方と併せて、下腹部が出てしまう原因も理解しておきましょう。

ここでは下腹部が出てしまう原因を四つご紹介します。

原因1 内臓脂肪の蓄積

下腹部がぽっこりと出てしまう原因の一つに内臓脂肪の蓄積があります。

内臓脂肪は胃や腸の周りにつく脂肪のことで、蓄積するとウエストが太くなります。

女性よりも男性の体につきやすいといわれており、主な原因は食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足などです。

内臓脂肪は高血圧や糖尿病、脂質異常症(血中脂質の異常)を引き起こしやすく、放置していると動脈硬化を進行させるといわれています。

内臓脂肪は体形だけでなく、健康にも影響してしまうのですね。

内臓脂肪はつきやすい半面落としやすいといわれているので、おなか周りの脂肪が気になるという方は早めに改善に取り組みましょう。

原因2 筋力の低下

下腹部が出てしまう原因としては運動不足や加齢による筋力低下も考えられます。

腹筋は内臓を支え、内臓を正しい位置に維持するはたらきがあります。

その腹筋の筋力が衰えてしまうと、支えきれなくなった内臓は斜め前方にずれてしまいます。

これにより、下腹がせり出してぽっこりしてしまうのです。

原因3 骨盤のゆがみ

姿勢の悪さによって起こる骨盤のゆがみも下腹部が出てしまう原因になります。

骨盤は腹筋と同じく内臓を支える役割があるため、骨盤がゆがむと正しい内臓の位置を維持できなくなってしまうのです。

骨盤がゆがんでしまう要因としては、ストレートネックや猫背といった悪い姿勢を放置していることが挙げられます。

また骨盤のゆがみは骨盤周りの筋肉をはたらきにくくし、脂肪の蓄積を招くともいわれています。

骨盤がゆがんでしまわないよう、姿勢の維持を心掛けましょう。

原因4 血行不良

血行不良も下腹部が出てしまう原因の一つです。

血行が悪くなると、余分な水分や老廃物が排出されにくくなり体はむくみやすくなります。

たまった水分は体を冷やして代謝を落としてしまうため、脂肪をため込みやすい体になってしまうのです。

血行不良が脂肪の蓄積につながっている状態は特に女性に多く見られます。

4.下腹部の脂肪を落とすためのポイント

「内臓脂肪を減らすにはどうしたら良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

筋トレと併せて、食事や運動に気を付けることで、効率良く下腹部の脂肪を落とし、内臓脂肪を減らすことができます。

この章では下腹部の脂肪を落とすための食事や運動のポイントをご紹介します。

ポイント1 有酸素運動を行う

下腹部の脂肪を落とすためには有酸素運動が有効です。

筋トレは筋肉量を増やし、基礎代謝量を上げる効果があります。

ただし、筋トレには脂肪を燃焼する直接的な効果はありません。

脂肪燃焼を目的とする場合には、有酸素運動の方が効果的だと考えられています。

なお、内臓脂肪を減少させるためには、週当たり10メッツ・時以上の運動が必要だと考えられています[2]。

普通の歩行(3メッツ)で週当たり10メッツ・時以上を目指す場合には、1週間に200分近く、1日30分弱歩く必要があるということですね。

より強度の高いジョギング(7.0メッツ)を行うのであれば、その分必要な実施時間は短くなります[3]。

なお、運動の効果は長時間継続して行っても、短時間に分けて行っても、合計の実施時間が同じであれば同じだといわれています。

ご自分のやりやすい運動を継続することを心掛けましょう。

[2]厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

ポイント2 適切なカロリー制限を行う

下腹部の脂肪を落とすためには、運動に加えて適切なカロリー制限を行いましょう。

ヒトの体は食べ物などから摂取するエネルギーを身体活動や生命の維持に消費しています。

カロリーはこのエネルギーの量を表す単位です。

しかし、摂取したエネルギー(カロリー)を消費することができないと、体脂肪として蓄えられ、体重が増加してしまいます。

反対に摂取カロリー(エネルギー摂取量)が消費カロリー(エネルギー消費量)を下回れば、体脂肪を落とし痩せることができるのです。

なお、エネルギーになる栄養素には炭水化物(糖質)、脂質、たんぱく質の3種類があります。

カロリー制限とは、これらのエネルギー産生栄養素の摂取量を見直すことだといえるでしょう。

特に糖質や脂質は摂り過ぎると体脂肪蓄積の原因になります。

なお、いわゆる腹筋の割れた状態をつくるためには、皮下脂肪を落とし腹筋を鍛えて厚みを増すことで筋肉の分かれ目を外から目視できるようにする必要があります。

このためカロリー制限は腹筋を割るためにも重要だといえるでしょう。

ただし糖質は脳や神経、筋肉を動かすエネルギー源として体に欠かせない栄養素でもあります。

無理のない範囲で適切なカロリー制限を行うことを心掛けましょう。

ポイント3 たんぱく質を十分に摂る

下腹部の脂肪を効率的に落とすためにはたんぱく質を十分に摂ることも重要だと考えられます。

たんぱく質はエネルギー産生栄養素であると同時に筋肉や臓器、皮膚、髪の毛など体の組織を構成したり、ホルモンや抗体、酵素などの体の機能を調整する成分の材料となったりしています。

基礎代謝を上げ、痩せやすく太りにくい体をつくるためには筋肉量を増やすことが欠かせません。

筋肉の材料となるたんぱく質が不足すると、体を動かす際のエネルギーとして筋肉が分解され、基礎代謝が落ちたり、体の機能が低下したりしてしまいます。

このためカロリー制限を行う場合でもたんぱく質を十分に摂取することが重要なのですね。

ポイント4 食物繊維を十分に摂る

下腹部の脂肪を落とすためには、食物繊維を十分に摂ることも有効だと考えられます。

食物繊維は、ヒトの消化酵素では消化できない物質です。

消化されずに大腸まで達し便の材料や善玉菌の餌となるため、整腸作用があるとされています。

また食物繊維には、脂質や糖質などを吸着し体の外に排出するはたらきがあります。

このため、肥満などの予防・改善効果が期待されているのです。

食物繊維は動物性食品にはほとんど含まれず、野菜類や豆類、きのこ類、海藻類、果実類などに多く含まれています。

これらの食品の積極的な摂取を心掛けましょう。

ポイント5 筋トレは適切な回数・頻度で行う

筋肉を育てて基礎代謝を上げ、下腹部の脂肪を落とすためには、適切な回数・頻度で筋トレを行うことも重要だと考えられます。

筋トレは無理のない範囲でできなくなるところまで実施することが勧められています。

また筋トレは毎日行うのではなく、週2~3日で行うことが推奨されています[4]。

大きな負荷をかけて筋トレを行うと筋肉を構成する筋線維の一部が傷つけられ、回復の過程で元よりも少し太くなります。

これを「超回復」といい、筋肉量はトレーニングによる筋線維の破断と超回復を繰り返すことで増えていくのです。

筋肉の回復には2~3日かかるため、同じ部位のトレーニングには超回復のための休息期間を設けるべきであるとされています[5]。

無理に毎日トレーニングを行うのではなく、休むことも筋肉の成長には有効なのですね。

5.下腹部を鍛える筋トレについてのまとめ

下腹部には腹直筋、腹斜筋、腹横筋という筋肉があり、これらを鍛えるにはドローイン、ロール・ダウン、レッグ・レイズなどのトレーニング方法があります。

下腹部が出てしまう原因は、過食や運動不足による内臓脂肪の蓄積、筋力の低下と骨盤のゆがみによる内臓のずれ、血行不良です。

特に内臓脂肪の蓄積は健康にも悪影響を及ぼすため速やかに改善する必要があります。

脂肪を落とすためには筋トレだけでなく、有酸素運動や適切なカロリー制限を行い、たんぱく質と食物繊維を十分に摂取することが重要だと考えられます。

また筋トレには基礎代謝を上げる効果があります。

筋肉を育て、基礎代謝を向上させるには筋トレを適切な回数・頻度で行うこともポイントです。

ぜひこの記事を参考に、下腹部の筋トレを行って理想とする体形を手に入れてくださいね。