糖質とカロリーの関係は?糖質制限とカロリー制限の違いも解説!

「ダイエットには糖質制限が良いって聞いたけど、カロリー制限とは何が違うの?」

「そもそもカロリーって何なんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「糖質」や「カロリー」といった言葉は日常生活でもよく見聞きするものですが、詳しく知らない部分も多くあるかもしれませんね。

痩せたいからといって知識もなくやみくもに糖質やカロリーを制限してしまうと、ダイエットとして非効率だけでなく体に悪影響がおよぶ可能性もあります。

この記事ではそもそも糖質やカロリーとはどのようなものなのか、糖質制限とカロリー制限はどう違うのかなど、ダイエットのために気になるあれこれを詳しく解説します。

1.糖質とカロリーの関係

スーパーやコンビニなどでは糖質やカロリーが低いことをうたう商品をよく見かけますよね。

ダイエット中は特に「糖質ゼロ」「カロリーオフ」などと表示された商品を手に取るようにしている方も多くいらっしゃるかもしれません。

しかし糖質ゼロだからといってカロリーが低いとは必ずしもいえないことをご存じでしょうか。

糖質とカロリーは深い関係にありますが、実はそれぞれは全く異なるものなのです。

まずは糖質とカロリーがどんなものなのかご説明しましょう。

この項を読めば、糖質とカロリーがどんな関係にあるのかも理解することができますよ。

1-1.糖質とは

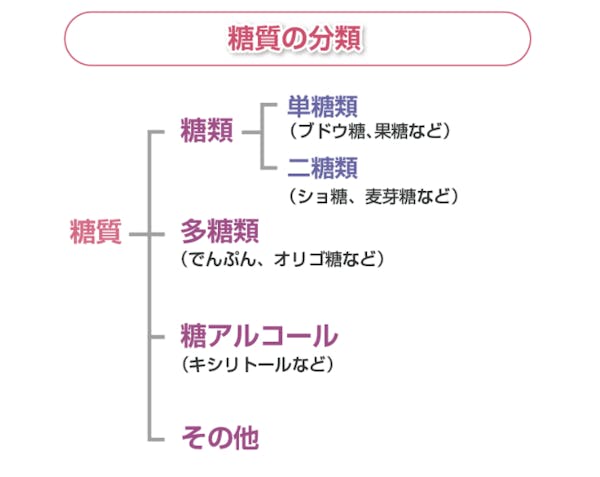

糖質は炭水化物の一部で、ヒトの体内で消化されエネルギーになるものです。

炭水化物はご飯やパン、めん類など主食に多く含まれる栄養素で、「単糖」もしくは単糖を最小単位とする化合物のことです。

消化・吸収されてエネルギーになる糖質と、消化できずエネルギー源にならない食物繊維に分けられます。

糖質は身体の中で分解され、多くは「ブドウ糖」として、血中に放出されることで血糖値を上昇させます。

血糖値が上がるとそれに反応して「インスリン」というホルモンが膵臓(すいぞう)から分泌され、細胞に血糖(血液中のブドウ糖)をエネルギーとして使わせます。

インスリンは血糖値を下げるとともに、エネルギーとして使い切れなかったブドウ糖を脂肪として体内に蓄えるはたらきを促進する作用も持っています。

そのため、糖質の摂り過ぎは肥満の一因になると考えられるのです。

しかし糖質は脳や体の重要なエネルギー源であるため、不足するとエネルギー不足によって疲労感を覚えたり、集中力が減退したりする場合があります。

1-2.カロリーとは

「糖質がどんなものかは分かったけど、じゃあカロリーはどんなものなの?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

誤解されがちですが、「カロリー」という物質や栄養素があるわけではありません。

カロリーとは本来、その食べ物や飲み物が「どれだけ体のエネルギーになるか」を表す単位のことです。

食べた分のカロリーを消費できないと、体に蓄えられ体重が増加してしまいます。

そのためダイエット中はカロリーの高いものは避けた方が良いといわれているのですね。

「どんな食べ物にカロリーがあるんだろう?」

このように気になった方もいらっしゃるかもしれません。

体のエネルギーとなるのは炭水化物(糖質)・たんぱく質・脂質の3種類の栄養素で、これらをまとめて「エネルギー産生栄養素」と呼びます。

食べ物や飲み物のカロリーは、どのエネルギー産生栄養素がどれだけ含まれているかによって決まるといえるでしょう。

エネルギー産生栄養素1g当たりのカロリーはどの食品に由来するかによって差がありますが、概ね以下のとおりだと考えられています。

【エネルギー産生栄養素1g当たりのカロリー】

| 栄養素 | カロリー |

|---|---|

| 炭水化物(糖質) | 4kcal |

| たんぱく質 | 4kcal |

| 脂質 | 9kcal |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

実はたんぱく質も糖質と同じだけのカロリーがあり、脂質はその倍以上もカロリーがあることが分かります。

例え糖質の含有量がゼロであっても、たんぱく質や脂質が含まれていればカロリーは必ずしも低いとは限らないのですね。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールのエネルギー(カロリー)」

2.糖質制限とは

「糖質制限」という言葉を近年よく見聞きするようになりましたよね。

ダイエットのために糖質制限を始めようかと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

糖質制限は文字どおり、糖質を含む食べ物を控える食事制限の一種です。

糖質は体のエネルギーとなる重要な栄養素であるため、自己流で始める前に糖質制限とはどのようなものなのかきちんと理解しておくことが大切です。

ここでは糖質制限とはどのようなものなのかご説明しましょう。

2-1.もともとは糖尿病の食事療法の一種

糖質制限はもともと、糖尿病や肥満の方向けに考案された食事療法の一つでした。

1970年代にアメリカの循環器科医師ロバート・アトキンスが糖尿病患者向けに、食事から炭水化物(糖質)を極力減らすことで肥満を解消する方法として提唱したものです。

近年ではもともとの目的である糖尿病改善のためだけでなく、健康な方がより理想的な体型に近づくためのダイエット法として注目されています。

なお、現在では糖尿病の改善のためには糖質だけでなく脂質の摂取量やカロリーも留意すべきであることが指摘されています。

2-2.糖質以外の栄養素を多く摂る

「糖質制限はどうやってやれば良いの?」

このように気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

糖質制限は単に糖質を多く含むご飯やパンなどの主食、甘い物の摂取量を減らすというものではありません。

糖質の摂取量を減らす代わりに、血糖値を上げにくい食べ物を摂る方法です。

具体的には穀物を避け、代わりに食物繊維やたんぱく質を多く含む食べ物を摂取することが推奨されています。

またダイエットの大敵のように思われる脂質は、必ずしも避けるものではありません。

糖質を減らした分、エネルギー不足にならないようたんぱく質や脂質からエネルギーを摂取することが推奨されており、糖尿病の治療を目的とする際には肉や乳製品は「好きなだけ食べても良い」などとされている場合もあります。

単に食べる量を減らすのではなく他の食べ物で補うことができるため、食事を我慢するつらさを味わわなくても良いというメリットがあるといえますね。

糖質制限では食後血糖値の上昇を防ぐことで肥満の改善を目指します。

糖質を多く含む食べ物を摂ると、血糖値が急激に上昇しそれに反応して多量のインスリンが分泌されます。

インスリンにはエネルギーとして使い切れなかった糖を脂肪として身体に蓄えるはたらきがあるため、血糖値の急上昇は肥満の要因だと考えられます。

一方、たんぱく質や脂質は血糖値を上昇させないのでインスリンの分泌が抑えられます。

そのため糖質制限においては、同じエネルギー源になる栄養素でもたんぱく質や脂質は摂っても良いと考えられているのです。

2-3.短期的な効果はあるが健康を損ねるリスクも

「糖質制限にはどれくらい効果があるの?」

と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

糖質制限は、短期的に体重を減らす効果は大きいということが認められています。

糖尿病の患者を糖質制限を行うグループとカロリー制限を行うグループに分け、追跡調査を行って比較した研究では、調査を開始してから半年がたった時点では糖質制限を行ったグループの方が体重やBMIの変化が大きかったことが報告されています[2]。

しかし1年後再度比較したところ、両者のグループに大きな差はなかったとのことです[2]。

日本肥満学会の「肥満症診療ガイドライン2016」でも「長期的には差が見られないことも多いので、極端な糖質制限は勧められない」 とされています[3]。

最初のうちは大きな効果が期待できても、長期間にわたって糖質制限をするメリットはあまりないと考えられそうですね。

また糖質制限には、健康を損ねてしまう可能性もあります。

2013年に発表された国立国際医療研究センター研究所の論文では、糖質制限食(低炭水化物食)を摂っている方の死亡リスクはそうでない方に比べて高いことが示されています[4]。

短期的な効果はありますが、長期にわたって続けると体に悪影響がおよぶ可能性があるため長く続けるのはやめておきましょう。

[2] Junko Sato ,Akio Kanazawa, Chie Hatae, et all:「「One Year Follow-Up After a Randomized Controlled Trial of a 130 g/day Low-Carbohydrate Diet in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Poor Glycemic Control」(PLOS ONE December 4, 2017)」

[3] 日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2016」(『日本内科学会雑誌』107巻2号 266)

[4] Hiroshi Noto , Atsushi Goto ,Tetsuro Tsujimoto, Mitsuhiko Noda「 Low-Carbohydrate Diets and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies 」(PLoS One January 25, 2013)

3.カロリー制限とは

ダイエット中の食事制限といえば、カロリー制限が最も一般的かもしれませんね。

主に糖質の摂取量を減らす糖質制限と違い、カロリー制限では食べ物や飲み物から摂取するカロリー全般を制限します。

ここではカロリー制限がどのようなものなのか、改めてご説明しましょう。

3-1.食べ物や飲み物のカロリーを制限

食べ物や飲み物から摂取したエネルギーを生命活動や身体活動(体を動かすこと)によって消費し切れないと、体に蓄えられ体重増加の原因になってしまいます。

半面、消費カロリーが摂取カロリーを上回れば、体重は減って痩せていきます。

そのためカロリー制限では摂取する食べ物や飲み物のカロリーを一定に制限することで痩せることを目指します。

体のエネルギーとなる栄養素、つまりカロリーがあるものは炭水化物(糖質)・たんぱく質・脂質の3種類であるため、カロリー制限はエネルギー産生栄養素の摂取を制限するものともいえるでしょう。

ただし消費カロリーは体格によって左右されるため、体重が減るにつれて消費カロリーが変動するなどしてカロリー制限による体重変化はいずれ止まるといわれています。

また必要なエネルギーを補給せずにいるとエネルギーを体脂肪として蓄えやすい体質になったり、筋肉が落ちて消費カロリーが減ったりしてしまうため、かえって減量が難しくなってしまう点にも注意が必要です。

3-2.自分に必要なカロリーを把握する

カロリー制限を行うためにはまず自分に必要なカロリーを把握しておく必要があります。

平均的な体格の場合、男女別・年代別・身体活動レベル別の1日の推定消費カロリーは以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 6~7歳 | ||||||

| 8~9歳 | ||||||

| 10~11歳 | ||||||

| 12~14歳 | ||||||

| 15~17歳 | ||||||

| 18~29歳 | ||||||

| 30~49歳 | ||||||

| 50~64歳 | ||||||

| 65~74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

身体活動レベルは日常的に体をどれくらい動かしているかによって3段階に分けられます。

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い | 生活の大部分を座って過ごす場合 |

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、仕事などで立ったり歩いたりする場合、通勤や買い物などで歩く場合、家事や軽いスポーツを行う場合 |

| 高い | 立ったり歩いたりすることが多い仕事に就いている場合、余暇に活発に運動する習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

なお、5歳以下の乳児・小児の身体活動レベルは普通のみ設定されています。

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 身体活動レベル | 普通 | 普通 |

| 0~5カ月 | ||

| 6~8カ月 | ||

| 9~11カ月 | ||

| 1~2歳 | ||

| 3~5歳 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

消費カロリーは体格によってもやや差が生じます。

現在の体格における消費カロリーが知りたい場合は、ご自身の体重と生活習慣病の食事指導において用いられる体重1kg当たりの推定必要カロリーを掛け合わせてみましょう。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 6~7歳 | ||||||

| 8~9歳 | ||||||

| 10~11歳 | ||||||

| 12~14歳 | ||||||

| 15~17歳 | ||||||

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

また1~5歳の小児の体重1kg当たりの推定必要カロリーは以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 身体活動レベル | 普通 | 普通 |

| 1~2歳 | ||

| 3~5歳 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

なおダイエットを考えている人は、日々の摂取カロリーや目標とする体重を考える際に「BMI」という指標を参考にすると良いでしょう。

厚生労働省は身体能力や健康維持を目的に、目標とするBMIの範囲を以下のように定めています。

| 年齢 | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18~49歳 | |

| 50~64歳 | |

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

ご自身の年齢や現在のBMIに合わせ、目標とするBMIを決めると良いでしょう。

目標とするBMIに[身長(m)の2乗]を掛けると、目標とすべき体重が求められます。

こうして求めた目標体重での推定必要カロリーを参考に日々の食生活を組み立てることで、目標体重に向けたダイエットを無理なく行えますよ。

[5] 厚生労働省 e-ヘルスネット「 BMI 」

3-3.栄養不良に注意が必要

カロリー制限中には、食事の量や品数を減らすために食事の内容が単調になり、食生活が偏ってしまうことが考えられます。

そのため十分な栄養を摂ることができず体調に異変を来してしまう可能性があるので注意が必要です。

潜在的に引き起こされやすい栄養不良の一種としては「鉄欠乏」が挙げられます。

鉄分が欠乏したり、それに伴って貧血が起こったりすると、「だるい」「疲れやすい」といった自覚症状の他、発育障害が起こる可能性があるのです。

鉄分を含む赤身の肉や魚、ほうれん草などをしっかり摂るだけでなく、鉄分の吸収を促進するビタミンCを十分に摂取することが勧められます。

また鉄分やビタミンCに限らず、バランスの良い食生活を心掛けて他のビタミンやミネラルも摂取することが重要です。

4.無理な食事制限をせずに健康的に痩せる方法

糖質制限とカロリー制限のいずれも、短期的には効果があるとされていますが長期的には減量が停滞してしまうものと考えられます。

また健康へのリスクもあるため、無理な食事制限は禁物です。

「じゃあどうやったら健康的に痩せられるの?」

というのが気になるところですよね。

ここでは、無理な食事制限をせずに健康的に痩せる方法をお伝えします。

4-1.食物繊維を積極的に摂る

ダイエットの際には、食物繊維を積極的に摂取することがおすすめです。

食物繊維というとおなかの調子を整えるものというイメージが強いかもしれませんが、食物繊維の効果はそれだけではありません。

食物繊維は脂質・糖質などを吸着して体内に排出するはたらきがあり、肥満の予防や改善に効果的だといわれているのです。

また食物繊維には血糖値の上昇を緩やかにする作用もあります。

血糖値が急激に上昇するとそれに伴ってインスリンが多量に分泌されてしまいます。

インスリンは細胞に血糖をエネルギーとして使わせる作用の他、エネルギーとして使い切れなかった血糖を脂肪として蓄えるはたらきを促進する作用を持っているため、多量に分泌されてしまわないよう注意が必要です。

食物繊維を摂ることで血糖値の上昇を緩やかにすれば、その分インスリンの分泌を抑えられると考えられます。

さらに食物繊維を多く含む食品は低カロリーで、噛み応えがあり満腹感を得られやすいという特徴も持っています。

日本人の多くは食物繊維が不足しがちな食生活を送っているため、以下のような食品から食物繊維を積極的に摂るようにしましょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しひじき | ||

| カットわかめ | ||

| グリンピース | ||

| モロヘイヤ | ||

| ごぼう | ||

| ブロッコリー | ||

| えだまめ | ||

| オクラ | ||

| しいたけ | ||

| えのきたけ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

4-2.1日3食規則正しく食べる

1日3食規則正しく食事を摂ることが健康に良い、というふうな情報は皆さん見聞きしたことがあるでしょう。

規則正しく食事を摂ることはダイエットを成功させる上でも重要だと考えられます。

食事の間隔が開いておなかが空いたままの時間が長くなると、次に食事をしたときに血糖値の急上昇を引き起こし、脂肪をためやすくなると考えられます。

3食規則正しく食事を摂れば食事の間隔が適度になり、血糖値の急上昇を防げるでしょう。

また夕方以降はカロリーの高いものは避け、夜ごはんは早めに済ませておくのが理想的です。

遅い時間の食事はカロリーが消費されづらいので体脂肪として蓄えられやすいといわれています。

また近年では、遺伝子レベルの研究で夜遅くに食事を摂ると太りやすくなることが分かってきているのです[6]。

お仕事の都合などで夜ごはんがどうしても遅くなってしまうという方は夕方に軽食を摂ると夜ごはんの食べ過ぎ防止になります。

工夫して夜のハイカロリーな食事は避けるようにしたいですね。

[6] 農林水産省 みんなの食育「若者単身者編 夜遅く食事を摂るときは」

4-3.適度な運動をする

「できれば体を動かさずに痩せたい……」

と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、食事を工夫するだけの減量は非効率的な上、不健康だと考えられます。

ダイエットの基本は、消費カロリーが摂取カロリーを上回る状態にすることです。

運動で消費カロリーを増やしたり筋肉をつけたりすればより効率的に痩せられると考えられます。

ダイエットのためには、有酸素運動と筋トレを適宜組み合わせて行うのがおすすめです。

有酸素運動では体を動かすエネルギーとして体内の脂肪が使われるため、体脂肪を減らしたいという方にぴったりだと考えられます。

通勤通学の際に歩く距離を増やすなど、できることから始めてみましょう。

また筋トレには「基礎代謝」を増やす効果が期待できるため、併せて行うことが勧められます。

基礎代謝は筋肉量が多ければ多いほど大きくなるため、筋トレで筋肉を鍛えることで何もしていない間にも消費するカロリーを増やせると考えられるのです。

「具体的にどんな運動をしたら良いんだろう?」

5.糖質とカロリーについてのまとめ

「糖質」や「カロリー」という言葉は頻繁に見聞きしますが、正確な定義を把握しているという方はあまりいらっしゃらないかもしれません。

糖質は炭水化物という栄養素のうち体のエネルギーになるもののことを指し、体の重要なエネルギー源となる一方で摂り過ぎると肥満の原因にもなってしまいます。

一方カロリーは食べ物や飲み物がどれだけ体のエネルギーとなるかを表す概念です。

摂取カロリーが消費カロリーを上回り続けると、こちらも肥満の原因となってしまいます。

体のエネルギーとなる栄養素には炭水化物(糖質)の他にたんぱく質と脂質があり、「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

ダイエット中の食事制限としてよく知られている「糖質制限」は糖質の摂取量を減らしたんぱく質などと置き換えるもので、「カロリー制限」は文字どおり摂取する食事や飲み物のカロリーに制限を設けるものです。

糖質制限もカロリー制限もいずれも短期的には減量効果があるものと考えられますが、長期的に続けると減量は止まってしまう上、健康を損ねるリスクもあります。

健康的に理想の体型を目指すためには、食物繊維を積極的に摂り適宜運動を行うなど、食事制限だけに頼らず減量することが重要だと考えられますよ。