宅トレにおすすめのメニューと器具を紹介!宅トレのポイントも解説

「宅トレってどんなことをしたら良いんだろう?」

「宅トレを継続するためのポイントを知りたい……」

運動不足を解消するために宅トレを始めようとしている方のなかにはこのように考えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

宅トレは自宅で行えるため、費用や時間などの面でジムでのトレーニングよりも手軽に始めやすいというメリットがあります。

メリットがある一方で、強制力がない分モチベーションを保ちにくいというデメリットがあるのも事実です。

この記事では宅トレのメリットやおすすめメニューに加えて、継続するために押さえるべきポイントについても紹介します。

これから宅トレを始めようと考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.宅トレのメリット

「宅トレにはどんなメリットがあるのかな?」

このような疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「宅トレ」とは自宅でできるトレーニングのことで、費用面や時間面での手軽さが魅力です。

ここからは宅トレの二つのメリットを紹介していきます。

ジムでのトレーニングか宅トレかで悩んでいる方はチェックしてみてくださいね。

メリット1 費用を抑えられる

宅トレの大きなメリットは費用を抑えられることです。

宅トレは入会費や月会費のような料金がかからないため、ジムでのトレーニングよりも安価に抑えられるでしょう。

もちろんトレーニング器具をそろえるため場合は、いくらか費用がかかってしまいます。

しかし、一度購入すれば長く使えて費用を抑えられます。

ダンベルのような器具であればペットボトルに水を入れたもので代用することもできますよ。

トレーニング初心者は自分の体重を負荷にする「自重トレーニング」から取り組めば、器具がなくてもしっかり筋トレができるでしょう。

またジムでは他の利用者の目があることから、トレーニングウェアを用意したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

宅トレであれば部屋着やリラックスできる服装でトレーニングができ、新しいウェアを購入するための費用を抑えられるのです。

メリット2 好きなタイミングでできる

宅トレは好きなタイミングでできるのもメリットです。

宅トレなら自宅にいればすぐにトレーニングができるので、家事やテレワークの合間などをトレーニングの時間に充てることもできるでしょう。

一方、ジムに通う場合は営業時間や移動時間なども考慮する必要があるため、思いついたときにすぐにトレーニングができません。

また仕事などでジムの営業時間に間に合わなかったり、移動が面倒でサボってしまったりする可能性もあるでしょう。

ジムに通う時間が確保できない方は宅トレから始めてみてはいかがでしょうか。

2.宅トレにおすすめの筋トレ

「宅トレではどんなメニューを行えば良いのかな?」

普段運動をしない方のなかには、どんなトレーニングを行えば良いのか分からず困っている方もいらっしゃるかもしれません。

ここからは自宅で胸筋や腹筋、背筋などを鍛えられる筋トレを紹介します。

メニューを組む際の参考にしてみてくださいね。

まずは宅トレにおすすめの筋トレメニューを紹介します。

自重トレーニングにはさまざまな種類があり、胸筋や腹筋、下半身の筋肉を器具を使わずに鍛えることができるため、初心者でも自宅で気軽に取り組める筋トレといえるでしょう。

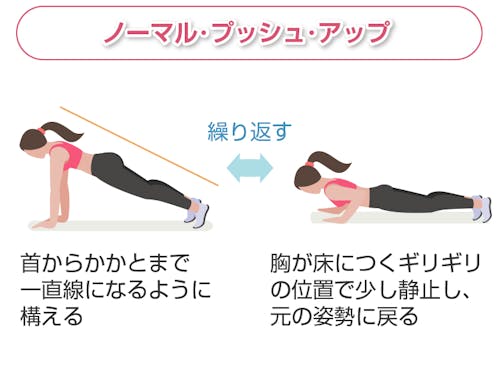

2-1.ノーマル・プッシュ・アップ

ノーマル・プッシュ・アップはいわゆる「腕立て伏せ」のことで、主に胸筋を鍛えられる筋トレです。

それではやり方やコツについてみていきましょう。

まずはうつぶせになり、両腕を肩幅より少し広げて床に手をつき、脚は肩幅より少し狭めに開いて構えてください。

爪先と手で体を支え、首からかかとまで一直線になるように背筋を伸ばします。

次に脇が開かないように肘を曲げ、胸が床につくギリギリの位置まで体を下ろしたら少し静止しましょう。

体を下ろすときはゆっくりと動作を行うのがポイントです。

地面を押すようにして素早く肘を伸ばし、体を元の位置に戻してください。

またノーマル・プッシュ・アップを行うときは呼吸を続けることがポイントです。

呼吸が止まったり乱れたりすると本来の力を発揮できなくなる恐れがあります。

効果的なトレーニングにするためには体を下ろすときに息を吸い、上げるときに息を吐きましょう。

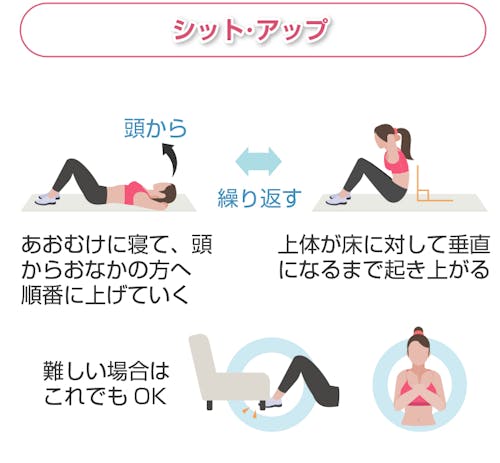

2-2.シット・アップ

シット・アップは主におなかの前面にある「腹直筋」を鍛えられる筋トレです。

腹筋を鍛える代表的なトレーニングにはシット・アップとクランチがあり、これらは鍛えられる筋肉が多少異なります。

シット・アップは腹直筋にだけでなく、脇腹部分にある「腹斜筋」や腹筋群の最も深層にある「腹横筋」も鍛えられます。

シット・アップのやり方は以下のとおりです。

まず床にあおむけになり、膝を曲げて足裏を床につけてください。

両手は後頭部で組み、肘を左右に開きましょう。

頭から肩、背、腰の順番で上体を起こしてください。

床に対して直角になる所まで起こしたら、逆の順番で元の姿勢に戻りましょう。

負荷が大きい場合は足を椅子の下に入れて固定したり、両手を胸の前で組んだりすることで腹筋への負荷が下がり、トレーニングが行いやすくなります。

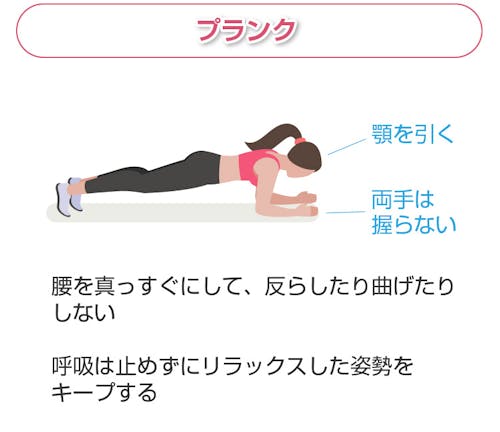

2-3.プランク

プランクは腹筋や背筋など体幹を鍛えられる筋トレです。

プランクでは体の深い所にある筋肉「インナーマッスル」も鍛えられ、おなかの引き締めや腰痛の予防につながります。

また体幹が強化されれば体の安定感が向上し、他の宅トレを行う際も正しいフォームを維持しやすくなります。

プランクのやり方は以下のとおりです。

まずはうつぶせになり、肩の真下に肘が来るように肘を直角に曲げて床につけます。

次に肘と爪先で体を支え、おなかと太ももを床から浮かせましょう。

腰が反ったり曲がったりしないように、頭から足までを一直線に保ってください。

プランクの姿勢をキープする際は呼吸を止めず、しっかり体に酸素を取り込みましょう。

初めは正しい姿勢を意識して、慣れてきたら徐々に姿勢を保つ時間を伸ばすようにしてみてくださいね。

2-4.スクワット

スクワットは太ももやお尻などの下半身の筋肉を鍛えられる筋トレです。

スクワットのやり方は以下のとおりです。

まず脚を肩幅程度に開き、爪先と膝が同じ向きを向くようにして立ちます。

このとき両手は前に伸ばし、目線は正面を保ちましょう。

背筋を伸ばした状態でゆっくり膝と股関節を曲げ、体を下ろします。

膝が直角程度になるまで体を下ろしたら、少し静止し元の姿勢に戻ります。

体を下ろした際に膝が爪先よりも前に出ないように注意してくださいね。

スクワットが難しい場合は、膝を曲げる角度を浅くしたり、椅子を使ったりして負荷を下げるのもおすすめです。

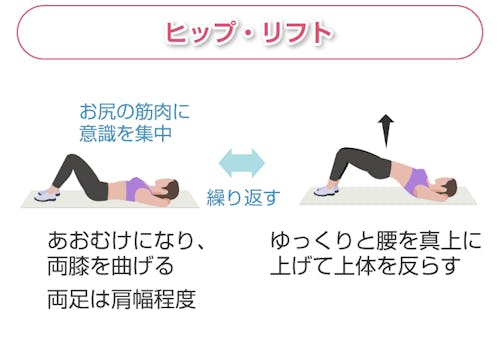

2-5.ヒップ・リフト

ヒップ・リフトはお尻と太ももなどの体幹の筋肉を鍛えられる筋トレです。

ヒップ・リフトはヒップアップ効果も期待できるため、お尻のたるみが気になるという方はぜひメニューに取り入れてみてください。

それではヒップ・リフトのやり方をみていきましょう。

まずは床にあおむけになり、両膝を直角に曲げて足裏を床につけます。

膝から胸まで一直線になるようにお尻を上げて、姿勢をキープしましょう。

お尻を上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸うようにして呼吸を続けてくださいね。

姿勢を保ちづらい場合には手のひらを使って床を支えると負荷を下げられますよ。

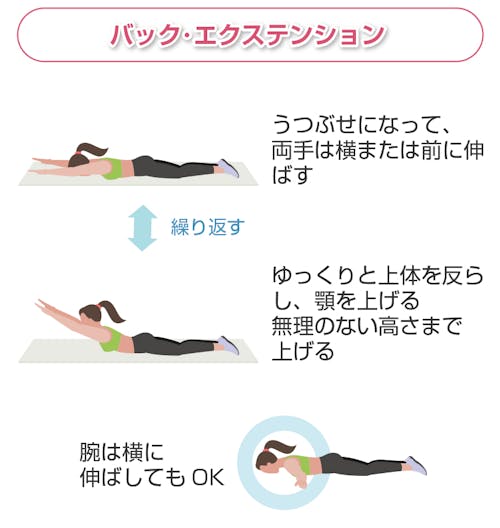

2-6.バック・エクステンション

バック・エクステンションは背中を鍛えられる筋トレです。

バック・エクステンションは姿勢改善や腰痛予防といった効果が期待できます。

バック・エクステンションのやり方は以下のとおりです。

まずは床にうつぶせになり、両手は前か横に伸ばしましょう。

反動を使わないよう注意しながら、ゆっくり上体を起こします。

上半身を起こしたら、顎を上げて脊柱起立筋を収縮させてください。

上体をゆっくりと元の位置に戻します。

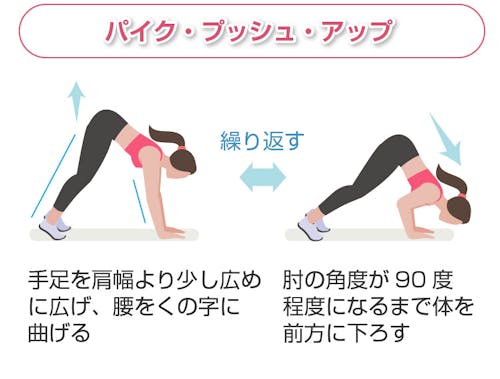

2-7.パイク・プッシュ・アップ

パイク・プッシュ・アップは肩の筋肉を鍛えられる筋トレです。

パイク・プッシュ・アップのやり方をみていきましょう。

まずはうつぶせの状態から手足を肩幅より少し広めに開き、腰を突き出し「く」の字になるようにして構えます。

肘を外側に押し出すようイメージで曲げ、体を斜め前方に下ろしていきましょう。

体を下ろし肘の角度が90度程度になったら、肘を伸ばして元の位置に戻ってください。

トレーニングの際は肩関節に負担がかからないようにするために、背中を反らせ過ぎないようにしましょう。

また負荷をより高めたい場合は、脚を台の上に乗せた状態でパイク・プッシュ・アップをするのもおすすめです。

3.宅トレにおすすめの有酸素運動

「自宅でできる有酸素運動にはどんなものがあるのか知りたい……」

このように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

有酸素運動と聞くと外で行う運動というイメージがあるかもしれませんが、自宅などの室内でできるものもたくさんあります。

ここからは自宅でできる有酸素運動を紹介します。

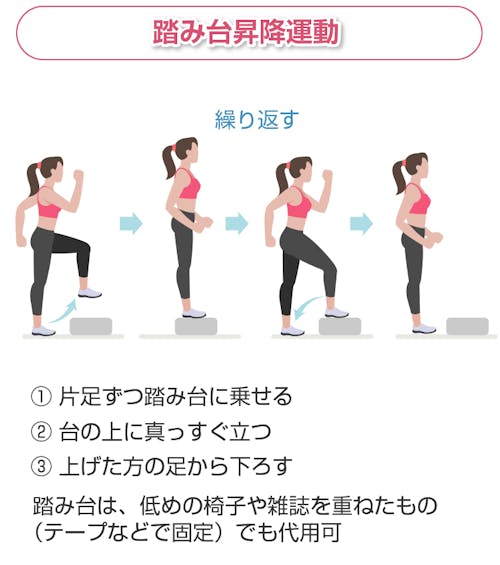

3-1.踏み台昇降運動

踏み台昇降運動は高さのある台を繰り返し昇り降りする全身運動のことです。

階段や段差があれば自宅で手軽に行えます。

専用の台や階段がない場合には、低めの椅子や雑誌を重ねて固定したものでも代用可能です。

踏み台昇降運動は肥満の予防や改善などの有酸素運動として効果はもちろん、下肢の筋力向上効果も期待できます。

また運動の際に片足立ちになるため全身のバランス能力の向上効果や、一定時間運動を繰り返すことで筋持久力の向上効果も望めるでしょう。

踏み台昇降運動のやり方は以下のとおりです。

まずは片足ずつ踏み台に足を乗せましょう。

次に踏み台に真っすぐ立ち、先に乗せた方の足から下ろします。

運動は少し息が切れる程度のペースで行い、腕をしっかり振りながら動作するのがポイントです。

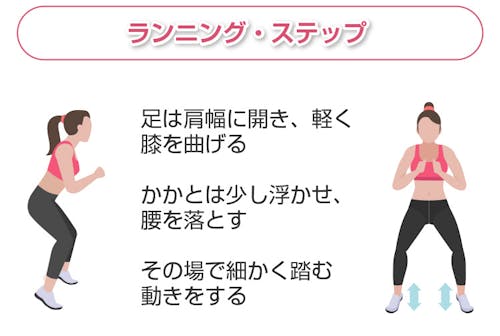

3-2.ランニング・ステップ

あまり広いスペースが取れない場合にはランニング・ステップもおすすめの有酸素運動です。

ランニング・ステップはふくらはぎや太ももの筋肉を鍛えられます。

ランニング・ステップはほとんど移動せず行える運動のため、広いスペースがなくても行えるのがメリットといえます。

ランニング・ステップのやり方についてみていきましょう。

まずは足を肩幅に開いて、膝を軽く曲げて構えます。

かかとは少し浮かせて腰を落とし、その場で細かく小走りするように動いてください。

ランニング・ステップは上半身の力を抜き、一定のリズムで行うのがポイントです。

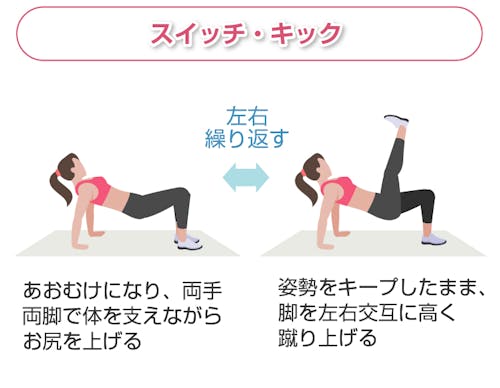

3-3.スイッチ・キック

スイッチ・キックは天井が低い場所でも道具を使わずに行えるおすすめの有酸素運動です。

スイッチ・キックは脂肪燃焼効果だけでなく、太ももやお尻の筋肉を鍛えることができます。

それではスイッチ・キックのやり方についてみていきましょう。

まずはあおむけで両手両脚の4点で体を支える姿勢になります。

姿勢を維持したまま、脚を交互に高く蹴り上げます。

このときお尻の位置を下げないこと、蹴り上げる脚ができるだけ曲がらないようにすることの2点に注意しましょう。

3-4.ラジオ体操

ラジオ体操も自宅でできる有酸素運動の一つです。

ラジオ体操は国民の体力向上や健康の保持の増進を目的として始まり広く親しまれています。

ラジオ体操は全身を動かす運動であると同時に前屈や後屈、ひねりなどのさまざまな関節運動を取り入れています。

運動前のウォーミングアップとしての効果はもちろん、なかには肩こりの改善、腰痛の予防効果が期待できる体操も含まれています。

ラジオ体操には第一と第二があり、第二の方が強度は高く、腱(けん)へ刺激を与える運動もあるため、無理のない範囲で取り組むようにしましょう。

ラジオ体操はテレビやラジオで放送されていますが、どうしても時間が合わないという場合は、インターネットの動画を利用するのもおすすめです。

4.宅トレを継続するためのポイント

「宅トレを続けられるか心配だな……」

あまり運動習慣のない方は、このように心配になるかもしれませんね

ここからは宅トレを継続させるために押さえておきたい五つのポイントを紹介します。

運動を三日坊主で止めてしまうことが多い方もぜひ参考にしてみてくださいね。

ポイント1 正しいフォーム・やり方を調べる

宅トレを継続するには正しいフォーム・やり方で行うようにしましょう。

宅トレではジムでのトレーニングのようにトレーナーに指導してもらうことがないため、自分で正しいフォームややり方を調べて理解しておくことが重要です。

誤ったフォームでトレーニングを行ってしまうと本来期待できるような効果を得られなくなってしまいます。

またトレーニングの効率が下がるだけでなく、けがの原因になる可能性もあります。

今は動画投稿サイトで正しいフォーム・やり方を簡単に見られるため、活用して正しいフォームを身に付けてくださいね。

正しいフォームで行うにはトレーニング中に鏡で確認したり、自分の姿を動画で撮影したりするのも良いでしょう。

ポイント2 メニューに変化を持たせる

宅トレを継続するためには、メニューに変化を持たせることも重要です。

特に筋トレを行った後の筋線維は損傷しているため、適切な休息を設け修復させる必要があります。

そのため連続して筋トレを行う場合は、同じ筋肉を連続して鍛えることがないようメニューに変化を持たせましょう。

例えば週に2回筋トレを行うなら、1回目は上半身の筋肉のみを、2回目に下半身の筋肉を鍛えるメニューを組むといった感じです。

しっかりと部位を分けてメニューを組むことができれば、毎日筋トレを行うことができますよ。

また日によって異なるメニューを取り入れたり、新しいメニューを追加したりすることで、トレーニングに違いが出てマンネリ化を防げるでしょう。

ポイント3 トレーニングの目標を決める

トレーニングの目標を決めておくことはモチベーションを保ち、宅トレを継続するためには重要なポイントです。

目標は長期的なものと短期的なものを二つ立てるようにしましょう。

短期的な目標は自分の生活スタイルを考慮して、無理のない範囲で達成できそうなレベルのものにするのがおすすめです。

例えば「腕立てを10回×3セットできるようにする」や「週に3回帰宅後に宅トレを15分行う」というようなイメージです。

一方で長期的な目標は宅トレを始めようと思ったストーリーやきっかけ、最終的にどうなりたいのか詳細にイメージできるものにしましょう。

具体的なイメージを持つと、くじけそうになったときに自分を鼓舞することができますよ。

「お気に入りのTシャツを買ったから、たくましい体になって格好良く着こなしたい」といった具体的な内容にしましょう。

短期目標をコツコツと達成すれば成功体験が積み重なり、宅トレのモチベーションが持続できますよ。

そして短期目標の達成の積み重ねが長期目標の達成に結び付くでしょう。

ポイント4 体重・体脂肪率を計測する

宅トレを継続するためには体重や体脂肪率などを計測することも重要です。

体重や体脂肪率の計測はモチベーションの維持に役立ちます。

体重や体脂肪率など体の変化を感じられるものを何日か置きに記録することで、トレーニングの効果を実感できるでしょう。

また同じ曜日に同じ場所で同じポーズの写真を撮ることも日々の体の変化を感じられ、自分を鼓舞してくれますよ。

その一方で体重の変化が目に見えて感じられない場合は、かえってストレスを感じてしまう恐れもあります。

重要なのは現時点での体重や目標体重までどれくらいなのかを把握することで、これらができていれば毎日体重を測る必要はないのです。

自分がストレスに感じない範囲で週当たりの計測回数を決めておきましょう。

ポイント5 宅トレ仲間をつくる

一緒にトレーニングを頑張る宅トレ仲間をつくることもトレーニングを継続するためのコツといえます。

宅トレは好きなタイミングで自由にトレーニングができる半面、ジムのような強制力がないためサボってしまえるのがデメリットです。

宅トレ仲間をつくるとトレーニングの報告をしたり励まし合ったりすることができ、トレーニングを継続できるようになるでしょう。

自分の周りに宅トレをしている友人や知人がいない場合は、SNSを活用すれば宅トレ仲間とつながれますよ。

宅トレのモチベーションを高め合える仲間を探してみてくださいね。

5.宅トレにおすすめのトレーニング器具

「宅トレを始めるのに持っておくと良いトレーニング器具があったら知りたい……」

トレーニング器具はさまざまな種類のものが発売されており、何から買えば良いのか分からないと思っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

トレーニング器具を使うことでより効果的な宅トレができるようになりますよ。

ここからは宅トレにおすすめのトレーニング器具を三つ紹介します。

5-1.トレーニングマット

宅トレをするならトレーニング時に床に敷くトレーニングマットを用意しましょう。

トレーニングマットを敷くことで体への負担を抑えることができます。

また滑りにくい素材や滑り止め加工が用いられているため体が安定し、正しいフォームでトレーニングを行えるようになります。

厚みのあるものはトレーニング時の振動や音を軽減する効果も期待できるため、集合住宅に住んでいる方には欠かせないアイテムといえるでしょう。

衝撃を吸収してくれるタイプのトレーニングマットなら、ダンベルなど重さのある器具を使用した際に床が傷つくのを防いでくれますよ。

5-2.ダンベル

自重トレーニングに慣れてきて負荷が足りない場合には、ダンベルを購入するのもおすすめです。

ダンベルは腕を鍛えるトレーニング器具というイメージがあるかもしれませんが、使い方次第で胸や背中、腹筋などさまざまな筋肉を鍛えることができます。

トレーニングの負荷をより高めることができるため、効率アップを狙えますよ。

自分で自由に重量を変えてトレーニングができるのもメリットの一つといえます。

一方でバランスを取りにくくなるため、フォームが崩れてしまったりけがをする原因になったりする可能性もあります。

最初のうちは無理せず軽い重量のダンベルを使って正しいフォームを身に付けるようにしましょう。

5-3.腹筋ローラー

腹筋ローラーはローラーの両サイドにグリップが付いた形状が特徴のトレーニング器具です。

腹筋ローラーはその名のとおり腹筋を鍛えるのはもちろん、背中や上腕の筋肉を鍛えることができます。

膝をついた状態で左右のグリップを握りゆっくりと前へ転がし、限界まで体を伸ばしたらゆっくりと元の位置に戻す「膝コロ」が基本的なやり方です。

腹筋ローラーを引き戻すのが難しい方は、限界まで体を伸ばしそのまま前に倒れ込む「膝コロ」から始めるのがおすすめです。

膝コロに慣れてきたら前屈の状態から体を倒し、元の姿勢に戻る「立ちコロ」に挑戦してみましょう。

また器具自体は比較的軽いため扱いやすく、コンパクトなので場所も取らないのもうれしいポイントです。

最初のうちはローラーの直径が大きいものやグリップが太いものを選ぶと良いでしょう。

他にも筋力が弱い方は体を引き戻しやすくなるアシスト機能の有無をチェックしてみてくださいね。

6.筋トレをする上での注意点

「筋トレをする上で気を付けなければいけないことってあるのかな?」

このような疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

筋トレはいくつかの注意点を押さえて行わないと効果が下がってしまったり、けがの原因になったりする恐れがあります。

ここからは筋トレ時の注意点を四つ紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

注意点1 適切な回数・セット数で行う

筋トレは適切な回数・セット数で行うことが重要です。

宅トレでダンベルなどを使う場合は、自分の限界の6〜8割の重さで8〜12回を目安にしましょう[1]。

大きな筋肉をバランス良く鍛えるのがポイントです。

自重トレーニングなら「できなくなるところまでやる」が最も分かりやすい目安となります。

自分の体力や筋力に合わせて、無理のない範囲でトレーニングを行うようにしましょう。

また筋トレで十分な効果を得るには、体にある程度の負荷をかける必要があり、その負荷の最低ラインは日常生活で発揮する力以上の負荷とされてます。

しかし、いつまでも同じ強度の運動を続けていてもそれ以上の向上は望めないため、筋力や体力の向上に合わせてトレーニングの強度を見直す必要があるでしょう。

注意点2 休息日を設ける

休息日をしっかり設けることも筋トレには重要です。

筋肉を効率良く鍛えるには、同じ部位の筋トレを週2〜3回の頻度で行うのが適切だとされています[2]。

このように適切な休息日を設けることで、筋トレで傷ついた筋線維が修復し以前よりも少し太くなります。

これを「超回復」といい、この超回復を繰り返すことで筋肉がより太くなり筋力も上がります。

筋肉が修復しないうちに連続してトレーニングを行うと、かえってトレーニングの効果が低下する他、疲れやすくなったり食欲が落ちたりする症状を引き起こす恐れがあります。

安全かつ効率良くトレーニングを続けるためにも、適切な休息日を設けるようにしてくださいね。

注意点3 たんぱく質を十分に摂取する

筋肉を効率良く大きくするにはたんぱく質を十分に摂取する必要があります。

筋トレで傷ついた筋肉を修復し大きくするには筋肉の材料であるたんぱく質の補給が欠かせません。

「1日にどれくらいたんぱく質を摂取すれば良いのか分からない……」

このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

厚生労働省は18〜64歳の男性に1日当たり65g、65歳以上の男性に60g、18歳以上の女性に50gのたんぱく質の摂取推奨量を設定しています[4]。

また筋肉を付けたい方や普段から運動を行っている方は、体重1kg当たり2g摂取するのが望ましいでしょう[5]。

例えば、普段から運動を行っている体重60kgの方は、1日に120gのたんぱく質の摂取が必要です[5]。

120gのたんぱく質を摂取するには、ささみを500g以上摂取する必要があるため、食事だけで必要なたんぱく質を補うのは難しいといえるでしょう。

食事では補い切れないたんぱく質はプロテインサプリメントを活用して摂取するのがおすすめです。

たんぱく質は1回に吸収できる量が限られているため、朝・昼・間食・夕食に分けてこまめに摂取してくださいね。

また肉や魚などの「動物性たんぱく質」を含む食品は同時に脂質を含むものが多いため、脂質を摂り過ぎてしまう恐れがあります。

脂質の過剰摂取を防ぐためには、肉類のなかでも脂肪が少ない部位を選んだり、大豆など「植物性たんぱく質」を含む食品からたんぱく質を摂取したりするようにしましょう。

注意点4 バランスの良い食事を心掛ける

筋トレをする上では、バランスの良い食事を心掛けることも重要です。

筋肉の材料であるたんぱく質の摂取はもちろん、ビタミンやミネラル、炭水化物、脂質などの「五大栄養素」をバランス良く摂取しましょう。

例えば脂質や糖質は筋トレ時に体を動かすためのエネルギー源としての役割を持っています。

またビタミンには筋肉の合成を支えるものも多く、例えば筋肉の合成を促進する「ビタミンD」やエネルギー産生栄養素の消化・吸収をサポートする「ビタミンB1・B2・B6」があります。

ミネラルでは筋肉の収縮に関わる「カルシウム」「マグネシウム」、筋肉のはたらきを正常に保つ「カリウム」などが筋肉にとって重要なはたらきを持っています。

このように筋肉の合成には五大栄養素の摂取が欠かせません。

バランスの良い食事を摂取するにはご飯やパンなどの主食、肉や魚などの主菜、野菜や海藻を使った副菜がそろった食事を心掛けると良いでしょう。

7.宅トレについてのまとめ

宅トレとは自宅で行うトレーニングのことです。

ジムでのトレーニングに比べてかかる費用を抑えられたり移動の手間なく自分の好きなタイミングでトレーニングができたりとさまざまなメリットがあります。

宅トレに慣れてきて自重トレーニングでは負荷が足りないと感じる場合には、ダンベルや腹筋ローラーのようなトレーニング器具の購入も考えてみましょう。

しかし一方で、正しいやり方を教えてくれるトレーナーがいなかったり、強制力がなかったりするというデメリットもあります。

宅トレを継続するには自分でやり方や正しいフォームを調べたり、目標を設定したりしてモチベーションを維持することが重要です。

一緒にトレーニングを頑張る宅トレ仲間をつくるのも良いですね。

筋トレをする際は適切な回数やセット数で行い、1回トレーニングをしたら2~3日の休息をとり同じ筋肉を連続して鍛えないように気を付けましょう[6]。

また効率良く筋肉を増やすには、筋肉の材料であるたんぱく質を十分に摂取し、バランスの良い食事を心掛けるなど食事面にも注意を払いましょう。