スロートレーニングとは?メリットやおすすめメニュー、注意点を紹介

「スロートレーニングにはどんな効果があるのかな?」

「スロートレーニングのやり方を知りたい」

スロートレーニングという言葉を知っていても、詳しい効果やトレーニングのやり方は知らないという方は多いのではないでしょうか。

スロートレーニングはその名のとおりゆっくりした動作で行うトレーニングです。

ゆっくりと動作することで、軽い負荷でも大きな筋力増強効果を得られます。

また関節や筋肉への負荷が小さく、実施することによる血圧の上昇が他の運動に比べ小さいのもメリットです。

この記事では、スロートレーニングを取り入れるメリットやおすすめのメニュー、スロートレーニングを行う際の注意点についてご紹介します。

おすすめのメニューのポイントや注意点を押さえて、スロートレーニングの効果をさらに上げられるように、ぜひ最後までお読みくださいね。

1.スロートレーニングとは

「スロートレーニングってどんな運動だろう」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

スロートレーニングは、ゆっくりと動作し、体に力を入れたまま行うレジスタンス運動の一つの方法です。

「ゆっくりと動作し、体に力を入れたまま行う」ということがスロートレーニングのポイントであり、これを「筋発揮張力維持法」といいます。

筋発揮張力維持法については、空気椅子をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。

何もない所で椅子に座ったような姿勢をとる空気椅子では、その姿勢を維持するために終始体に力が入り続けています。

スロートレーニングはこの空気椅子に座ったような体の状態でゆっくりと動作を繰り返すものです。

スロートレーニングの動作を行うスピードの目安は「3~5秒かけて上げて、3~5秒かけて下げる」というものが広く知られています[1]。

2.スロートレーニングのメリット

「スロートレーニングを行うメリットって何だろう」

「スロートレーニングを選ぶべき理由は?」

このようにお考えの方もいらっしゃることでしょう。

スロートレーニングには、ゆっくり行うという独自の特徴によるメリットがいくつかあります。

ここからはスロートレーニングのメリットを三つご紹介します。

2-1.軽い負荷で高い効果が得られる

スロートレーニングは、比較的軽い負荷の運動でも筋力増強の高い効果を得ることができます。

軽い負荷でも高い効果を得られる理由は、筋肉が力を加えられることで血流を制限し、低酸素状態をつくり出すためです。

低酸素状態は筋肉を肥大させる刺激になると考えられており、このような状態を維持して、ゆっくりと行うスロートレーニングは、軽い負荷で高い効果を得ることができるのです。

また低酸素状態の筋肉内には乳酸が多量に蓄積します。

この乳酸は成長ホルモンの分泌を促し、成長ホルモンは筋肉量を増やして中性脂肪を分解します。

そのためスロートレーニングはダイエットにも効果をもたらすといえます。

その他にも成長ホルモンには、例えば以下のような作用があります。

【成長ホルモンの代表的な作用】

- 骨を成長させる、骨の量を保つ

- 筋肉量を増大させる

- 脂肪分解し、体脂肪を減少させる

- 免疫機能を促進させる

加齢とともに成長ホルモンの分泌は少なくなってしまうため、スロートレーニングで分泌を促せると良いですね。

2-2.関節や筋肉への負荷が小さい

スロートレーニングは関節や筋肉への負荷が小さく、けがのリスクが低いレジスタンス運動です。

筋力増強を目的とするレジスタンス運動で効果を得るためには、通常最大筋力の65%の負荷が必要とされています[2]。

そのため、自体重を使って行うトレーニングで筋肉増強の効果を上げるのは難しいと思われていたのです。

しかし、スロートレーニングであれば、最大筋力の30〜50%程度でも普通の速さで行う高強度トレーニングと同じような効果を得ることが可能です[3]。

若い方を対象とした研究では、最大筋力の50%の負荷で膝を伸ばすトレーニングを3カ月続けたところ、約6%の筋肥大と約15%の筋力向上が見られ、最大筋力の80%の高強度のトレーニングとほとんど変わらない効果だと報告されています[3]。

また高齢者を対象とした研究でも、最大筋力の30%の負荷で同じような効果が見られています[3]。

自体重程度の小さい負荷で行える運動法であるため、スロートレーニングは中高年向けのレジスタンス運動として適しています。

2-3.血圧の上昇を軽減できる

スロートレーニングは急な動作がないため、重い負荷のトレーニングと比べると運動時の血圧の上昇を軽減できます。

ただし、一般的に運動を行うと一時は血圧が上昇してしまいます。

呼吸を止めることも血圧の上昇につながりますので、呼吸を止めての運動は注意が必要です。

トレーニング中の呼吸は負荷を上げるときに吐き、負荷を下げるときに吸うことが基本です。

特に高血圧を気にされている方は、まずはストレッチと有酸素運動から始め、慣れてきたらスロートレーニングなどの軽いトレーニングを取り入れると良いでしょう。

スロートレーニングは運動時の血圧上昇を軽減することは可能ですが、負荷が軽いため明らかな高血圧の改善ができるわけではありません。

血圧を下げる効果を望む場合は、スロートレーニングに加えて有酸素運動も取り組むことをおすすめします。

またスロートレーニングと有酸素運動の両方を取り組むことで「サルコペニア」を予防する効果も期待できますよ。

サルコペニアが進行している場合にも、スロートレーニングによって進行の程度を抑えることは可能です。

軽い負荷ながらも高い効果を得られるスロートレーニングを積極的に行っていきたいですね。

3.スロートレーニングのおすすめメニュー

「スロートレーニングのメニューにはどんなものがあるのかな?」

ここではスロートレーニングのメニューを五つご紹介します。

どのトレーニングも体に力を入れたまま、ゆっくりと動作を行って呼吸は止めないというポイントを押さえて取り組んでみてくださいね。

回数は1セット10回程度で[5]、3〜5秒かけて負荷を上げるように動作を行います[6]。

目に見える効果を得るためには1日2〜3セットのトレーニングを週に2〜3回の頻度で行い、3カ月継続することを目標に行うと良いでしょう[5]。

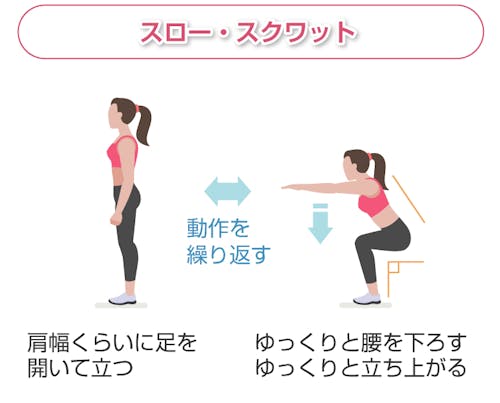

3-1.スロー・スクワット

スロー・スクワットは体のなかで最も大きな筋肉である太ももの筋肉を鍛えることができます。

大きな筋肉を鍛えると基礎代謝を上げる効果が期待できますよ。

まず、肩幅くらいに脚を開いて立ち、爪先はやや外向きにします。

そのままゆっくりと腰を下ろします。

このとき上半身はわずかに前傾させて、爪先より膝が前に出ないように注意しましょう。

関節は伸ばし切らないように意識しながらゆっくりと立ち上がります。

動作を繰り返します。

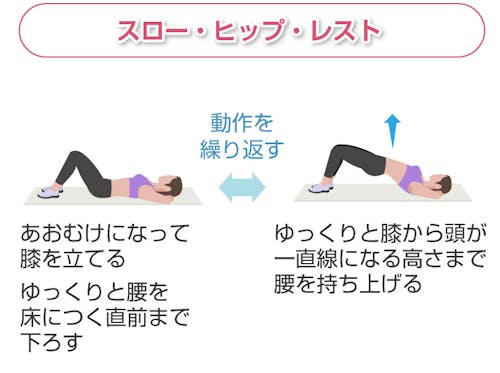

3-2.スロー・ヒップ・レスト

スロー・腹筋では、お尻全体を覆う筋肉を中心として、腰周りや太ももの筋肉を鍛えることができます。

腸腰筋(上半身と下半身をつなぐ筋肉)を伸ばす動きでもあります。

まず、あおむけになって膝を立てます。

ゆっくりと膝から頭が一直線になる高さまで腰を持ち上げましょう。

ゆっくりと腰を床につく直前まで下ろします。

動作を繰り返します。

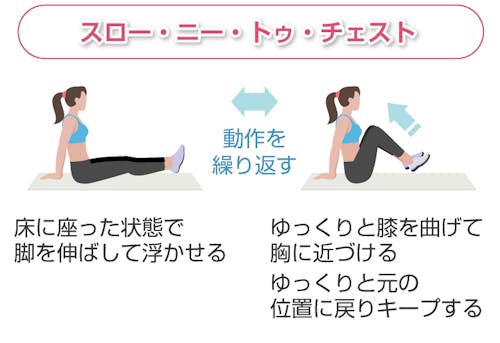

3-3.スロー・ニー・トゥ・チェスト

スロー・ニー・トゥ・チェストでは、脚の付け根の筋肉と腹筋を鍛えることができます。

脚を床につけないようにし、膝をしっかりと引き付けるようにすることがポイントです。

負荷が大きい場合は片足ずつ行い、腰に違和感がある場合は無理をしないようにしましょう。

床に座った状態で脚を伸ばし浮かせます。

ゆっくりと膝を曲げて胸に近づけて、ゆっくりと元の位置に戻りキープします。

動作を繰り返します。

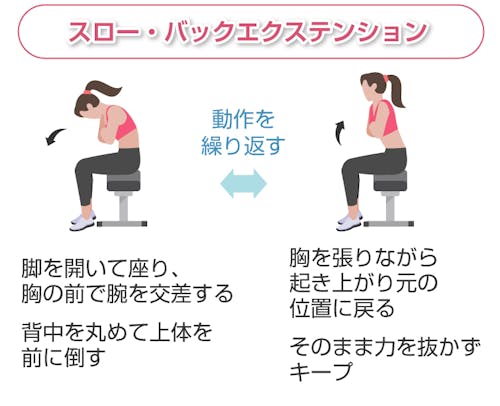

3-4.スロー・バックエクステンション

スロー・バックエクステンションでは、背骨の周りの筋肉を鍛えることができます。

上体を起こし過ぎると力が抜けるため、背中の筋肉に力を入れたまま骨盤は動かさないようにすることがポイントです。

脚を開いて椅子に座り胸の前で腕を交差し、背中を丸めたまま上体を前に倒しましょう。

ゆっくりと胸を張りながら起き上がり、ゆっくりと元の位置に戻ります。

そのまま背中の力を抜かずにキープします。

動作を繰り返します。

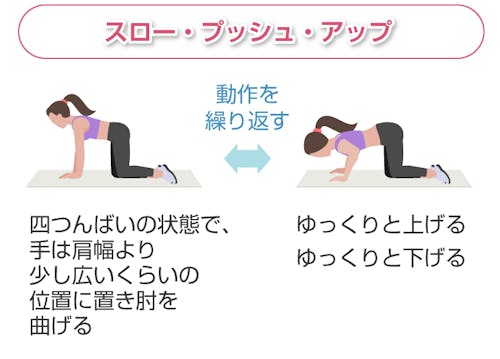

3-5.スロー・プッシュ・アップ

スロー・プッシュ・アップは、胸の筋肉と二の腕の筋肉を鍛えることができます。

体を上げ始めるとき、下げ始めるときの動作を丁寧に行うことがポイントです。

四つんばいの状態になり、手は肩幅より少し広いくらいの位置に置いて肘を曲げていきましょう(チャレンジできる方は膝を床から離して行えるとなお良いです)。

肘を伸ばし切らないようにゆっくりと上げます。

肘を曲げ切らないようにゆっくりと下げます。

動作を繰り返します。

4.スロートレーニングの注意点

「スロートレーニングを行うときにはどんなことに気を付ければ良いのかな?」

「スロートレーニングの注意点を押さえてより効果を上げたい」

このようにお考えの方はぜひこの章をお読みくださいね。

ここではスロートレーニングを行う際の注意点を四つご紹介します。

注意点1 筋肉の緊張を緩めない

スロートレーニングを行う際には、筋肉の緊張を緩めないということが重要です。

スロートレーニングは、筋肉に力を込め緊張させることで血流が制限されます。

血流を制限した状態で運動することが筋力強化につながる運動であるため、力を弱めてしまうと十分な効果を得られません。

例えばスロー・スクワットでは立ち上がり切ると筋肉の緊張が緩んでしまうため、中腰より上に立ち上がらないことがポイントです。

また力を入れるときに息を吐くようにすると、体幹が固定されて体の隅々まで力を込めやすくなります。

注意点2 関節を伸ばし切らない

スロートレーニングでは、肘や膝などの関節を伸ばし切らず、曲げ切らず動作を行うことも重要です。

関節を伸ばし切らず、曲げ切らないことを「ノンロック(関節をロックしない)」といいます。

ノンロックの状態を維持できるようになると筋肉を休ませずにトレーニングを行うことができます。

例えば腕立て伏せの場合、腕を伸ばし切らずに再び腕を曲げるといった状態がノンロックです。

注意点3 筋肉の疲労を感じるまで行う

スロートレーニングは、筋肉の疲労を感じるまで行うこともポイントとなっています。

適切な方法でスロートレーニングを行うと、筋肉に疲れを感じるようになります。

スロートレーニングを始めたばかりの方は回数にこだわらず「重くなった」「疲れた」という感覚があるまで繰り返してみてくださいね。

10回以上楽にできる場合は、やり方が的確でないか、負荷が軽過ぎるのかもしれません[7]。

体に力が入った状態を維持できているか、関節は伸び切っていないか、ゆっくりと正しいフォームで動作を行えているかをもう一度確認してみましょう。

注意点4 運動後はストレッチを行う

筋肉の疲労を長引かせないため、トレーニング後は使った箇所を伸ばすストレッチを行いましょう。

運動後のストレッチには静的ストレッチが効果的です。

静的ストレッチはゆっくりと一定方向に筋を伸ばすストレッチで、クーリングダウンやリラクゼーション効果が期待できます。

ストレッチを行う際には伸ばしたい筋を意識しながら自然な呼吸を続け、気持ちの良い程度に伸ばすことが大切です。

伸ばす時間は、目的の筋ごとに20秒以上を目安とし行うと良いでしょう[8]。

5.スロートレーニングについてのまとめ

スロートレーニングとは、力を入れた状態を維持し、ゆっくりとした動作で行うトレーニング方法のことです。

スロートレーニングは、軽い負荷で高い効果を得ることができ、けがのリスクが低く、運動時の血圧の上昇も軽減できるといったメリットがあります。

トレーニングは1セットにつき10回程度[9]、3〜5秒かけて負荷を上げるように動作を行います[10]。

また目に見える効果を得るためには、1日2〜3セットのトレーニングを週に2〜3回の頻度で行い、3カ月継続することを目標に行うと良いでしょう[9]。

スロートレーニングのメニューとしては、スロー・スクワット、スロー・ヒップ・レスト、スロー・ニー・トゥ・チェストなどがあり、ポイントは筋肉の緊張を緩めずに、疲れを感じる程度に行うことです。

筋肉の疲労を長引かせないためにも、運動後はストレッチを行うことを習慣化してくださいね。