二の腕を鍛えるには?筋トレメニューと効果を高めるポイントを紹介

「二の腕を鍛えるためにはどんな筋トレをしたら良いんだろう?」

「二の腕をより効果的に鍛えるポイントがあったら知りたいな……」

引き締まった二の腕や太くてたくましい二の腕を手に入れる方法を知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

二の腕の筋肉をつけるには「上腕二頭筋」と「上腕三頭筋」を鍛える必要があります。

この記事では二の腕を鍛える上で欠かせない上腕二頭筋、上腕三頭筋のトレーニングメニューや鍛える上で注意すべきポイントを紹介します。

二の腕の筋肉を鍛えたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.二の腕にある筋肉とは

「二の腕にはどんな筋肉があるの?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

二の腕には腕の内側の「上腕二頭筋」と外側の「上腕三頭筋」があり、それぞれが異なるはたらきをしています。

ここからはそれぞれの筋肉がどんな役割を持つのか解説していきます。

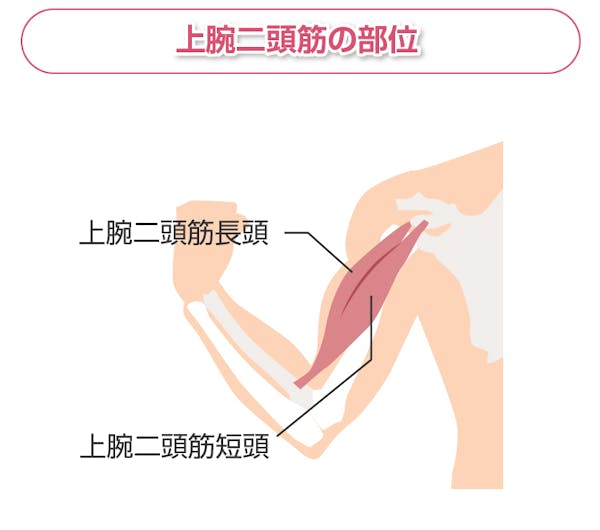

1-1.上腕二頭筋

上腕二頭筋とは力こぶに当たる筋肉のことです。

上腕二頭筋は長頭、短頭と呼ばれる二つの筋肉で構成されています。

長頭は自分から上腕二頭筋を見て外側にある部位で、鍛えることで力こぶに高さが出るためたくましい二の腕になるでしょう。

主に肘を曲げる「屈曲」の動きや前腕を内側にひねる「回内」の動きに使われます。

また短頭は自分から上腕二頭筋を見て内側に位置する筋肉のことで、肘を曲げる動作に加え前腕を外側にひねる「回外」の動きに作用します。

短頭を鍛えることで腕を太く大きくすることができるでしょう。

上腕二頭筋は腕を太くたくましくするだけでなく、二の腕の引き締め効果も期待できます。

男性だけでなく女性にも鍛えてほしい部位といえるでしょう。

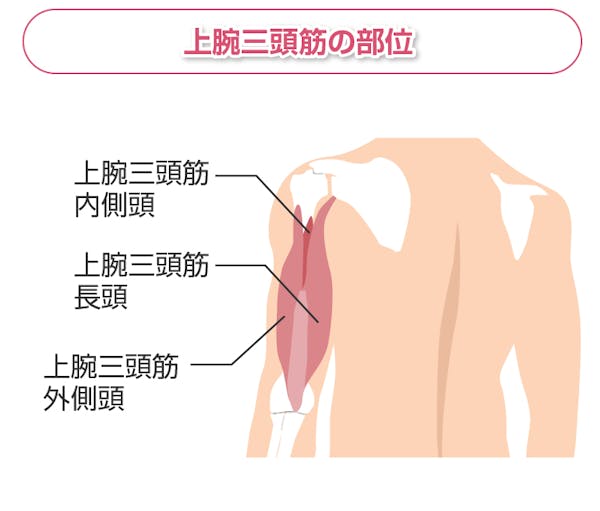

1-2.上腕三頭筋

上腕三頭筋は二の腕の裏側にある筋肉のことです。

上腕二頭筋と比べてなじみの薄い筋肉ですが、実は腕を大きく太くしたり、二の腕を引き締めたりするのに欠かせない筋肉です。

上腕三頭筋は長頭と短頭で構成されており、短頭はさらに外側頭と内側頭に分けられます。

長頭は肩甲骨のくぼみ「関節窩(かんせつか)」の下にある「肩甲骨関節下結節」から「尺骨肘頭(しゃっこつちゅうとう)」についている部位です。

主に肘関節を真っすぐに伸ばす「伸展」と上腕の内転の動きに作用しています。

外側頭と内側頭は上腕骨の後ろ側から尺骨肘頭にある部位で、肘関節の伸展に作用しています。

上腕三頭筋の長頭を鍛えることで腕全体を大きく、短頭を鍛えることで丸く盛り上がった美しい上腕三頭筋になるでしょう。

2.上腕二頭筋を鍛えるための筋トレ

「上腕二頭筋を鍛えるためにはどんな筋トレをすれば良いのかな?」

上腕二頭筋を鍛える筋トレメニューを知りたい方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは自重を負荷として行うトレーニングと器具を使うトレーニングのそれぞれで、上腕二頭筋を鍛える筋トレメニューを紹介します。

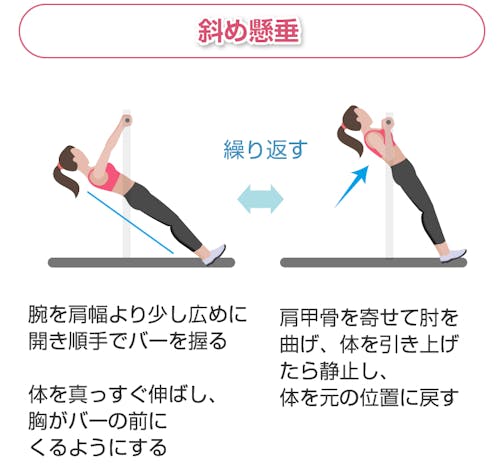

2-1.斜め懸垂

上腕二頭筋を鍛える自重トレーニングの一つに斜め懸垂があります。

斜め懸垂は上腕二頭筋だけでなく、背中の中央部から脇下、腕につながる「広背筋」と首から背中上部を覆う「僧帽筋」を鍛える筋トレとしても有効です。

斜め懸垂は懸垂用のバーがなくても公園の鉄棒や手すりなどを使って行うこともできます。

斜め懸垂のやり方は以下のとおりです。

まずはバーや鉄棒の下であおむけになり、腕は肩幅より少し広めに開き順手でバーを握りましょう。

両足を地面につけ、体が斜めになるように真っすぐ伸ばし、胸がバーの前に来るように位置を調節してください。

肩甲骨を寄せるように肘を曲げ、体をバーに近づけるようにして引き上げましょう。

体を引き上げたらそのまま少し静止し、その後肘を伸ばしゆっくりと体を元の位置に戻します。

このとき体は完全に下ろさずに、肘が少し曲がっている程度のところまでにとどめておきましょう。

斜め懸垂は普通の懸垂に比べて負荷が低いため、筋トレ初心者でも取り組みやすいメニューといえます。

上腕二頭筋を集中して鍛えたい場合は、体を引き上げる際に肩甲骨を寄せず腕の力のみを使って動作するのがおすすめです。

2-2.パーム・カール

パーム・カールは上腕二頭筋のなかでも特に短頭に効果のある自重トレーニングです。

パーム・カールのやり方は以下のとおりです。

まずは鍛えたい方の手で拳をつくり、もう一方の手で手首を上から押さえてください。

次に押さえている手を拳をつくった手で上に押し上げるように動かしましょう。

両腕に負荷をかけながらゆっくりと腕を下ろしてください。

上腕二頭筋にしっかり負荷をかけるためにも、脇を締め肘が体の横から動かないように意識してください。

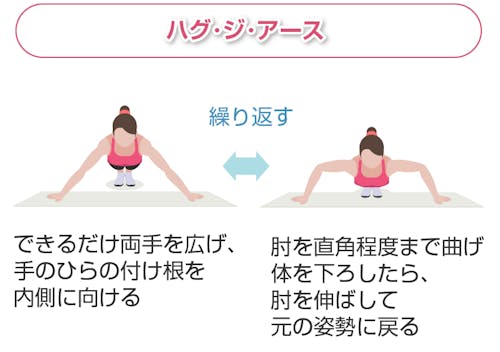

2-3.ハグ・ジ・アース

上腕二頭筋を鍛えるにはハグ・ジ・アースもおすすめです。

ハグ・ジ・アースのやり方をみていきましょう。

まずは四つんばいの姿勢でできるだけ両手を広げ、手のひらの付け根を内側に向けて床に手をつきます。

手を開いた状態で肘を曲げて体を下ろします。

肘を直角程度になるまで曲げ体を下ろしたら、肘を伸ばして元の姿勢に戻りましょう。

ハグ・ジ・アースは他の筋トレと比べて刺激を感じにくいトレーニングですが、継続して行うことで着実に筋肉がつきます。

できるだけ手を広げて行い、上腕二頭筋をしっかり刺激しましょう。

2-4.プランク・プッシュ・アップ

プランク・プッシュ・アップは上腕二頭筋と上腕三頭筋を鍛えられる自重トレーニングです。

プランク・プッシュ・アップのやり方は以下のとおりです。

まずはうつぶせになり、肘、前腕、爪先を床につけた「プランク」の姿勢をとります。

次に片手ずつ床に手をつき、上半身を持ち上げましょう。

このときしっかり手のひらで床を押すようにしてくださいね。

上半身を持ち上げたら左右順番に肘を曲げて最初のプランクの姿勢に戻ります。

以上の動作を繰り返し行いましょう。

プランク・プッシュ・アップはフォームが崩れないようにおなかを意識することがポイントです。

一定のリズムでトレーニングを行いましょう。

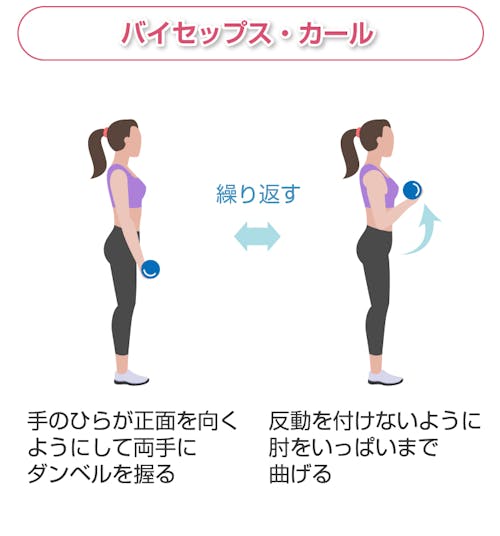

2-5.バイセップス・カール

バイセップス・カールは上腕二頭筋を鍛えられる筋トレです。

このトレーニングを行うにはバーベルかダンベルが必要になります。

バイセップス・カールのやり方をみていきましょう。

まず手のひらが正面を向くようにして両手にダンベルを握り、肘を伸ばします。

このとき体は真っすぐにして肩を前に出さないようにしましょう。

反動を付けないように注意しながら、肘をいっぱいまで曲げます。

肘を曲げダンベルを持ち上げたら、元の位置にゆっくりダンベルを戻しましょう。

肘を曲げたり伸ばしたりする際は、肘の位置が動かないように注意してくださいね。

2-6.リバース・バイセップス・カール

リバース・バイセップス・カールは上腕二頭筋、上腕筋を鍛えるのに有効な筋トレです。

このトレーニングはバイセップス・カールと同様にバーベルかダンベルを使います。

リバース・バイセップス・カールのやり方をみていきましょう。

まずは手の甲を上向きにして両手にダンベルを持ち、両肘を体から少し離した状態で腕を伸ばします。

次に肘をゆっくりと曲げ、いっぱいまで曲げたら元の位置にダンベルをゆっくりと戻しましょう。

肘を曲げたり、戻したりする際は肘を体の真横の位置で固定して動作を行うことがポイントです。

また動作の際は腰が前に出て体が反ってしまうことのないように注意してくださいね。

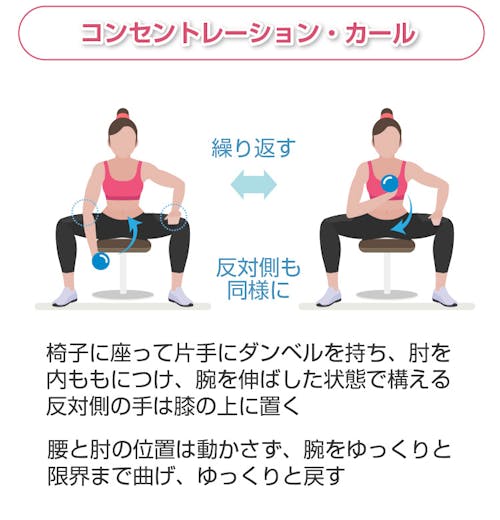

2-7.コンセントレーション・カール

コンセントレーション・カールは椅子に座った状態で上腕二頭筋を鍛えられる筋トレです。

上腕二頭筋だけでなく、上腕筋や前腕にある「腕橈骨(わんとうこつ)筋」も同時に鍛えることができます。

コンセントレーション・カールのやり方は以下のとおりです。

まずは片手にダンベルを持ち、ベンチや椅子に両足を開いて座ります。

ダンベルを持つ方の肘を膝近くの内ももにつけ、肘を伸ばしておきます。

このとき反対側の手は膝の上に乗せておきましょう。

次に前傾姿勢をとり腰と肘の位置を動かさないようにして、肘をゆっくりと曲げダンベルを持ち上げます。

ダンベルを持ち上げたら肘の位置を固定したまま、元の位置にゆっくりと戻しましょう。

この筋トレでは肘を固定して動作を行うため、フォームが崩れず狙った筋肉にしっかりと負荷をかけられます。

3.上腕三頭筋を鍛えるための筋トレ

「上腕三頭筋を鍛える筋トレについても知りたい……」

どんな筋トレをやれば上腕三頭筋を鍛えられるのか分からず困っている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは自重トレーニングと器具を使ったトレーニングのそれぞれで、上腕三頭筋を鍛える筋トレメニューを紹介します。

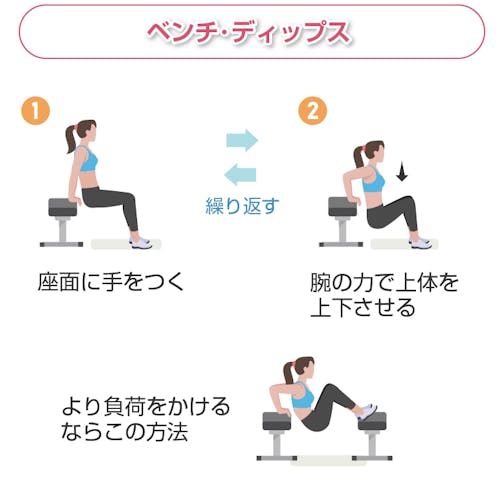

3-1.ベンチ・ディップス

ベンチ・ディップスは上腕三頭筋のなかでも特に長頭に効果のある筋トレです。

また広背筋、肩の表層部にある「三角筋」も同時に鍛えられますよ。

この筋トレには椅子やベンチが必要です。

ベンチ・ディップスのやり方は以下のとおりです。

まずは両手を肩幅程度に開き、椅子やベンチの座面に手をつきます。

次に肘を曲げながら、腰をゆっくりと下ろしていきましょう。

お尻が床につきそうなくらいまで肘を曲げたら、肘を伸ばして体を持ち上げ、元の位置に戻してください。

肘が外側に広がらないようできるだけ脇を締めて動作することで、より上腕三頭筋長頭に負荷を与えられます。

また腰が反ったり丸まったりすることがないように注意してくださいね。

より強度の高いトレーニングをしたい場合は、足を台に乗せて行いましょう。

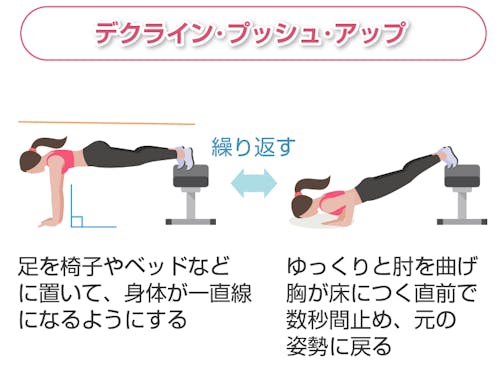

3-2.デクライン・プッシュ・アップ

デクライン・プッシュ・アップでは上腕三頭筋と大胸筋を鍛えることができます。

このトレーニングはベンチや椅子などを使って足の位置が高くなるようにして行います。

足の位置の高さによって負荷を調節でき、高いほど負荷が大きくなります。

初心者の方は足の位置をいきなり高くし過ぎないように注意してくださいね。

それではデクライン・プッシュ・アップのやり方をみていきましょう。

まずは椅子の上に足の爪先を乗せます。

手は肩幅程度に開き床につきましょう。

次に肩甲骨を寄せつつ、おなかを突き出さないように注意しながら体を下ろします。

体を下げ切ったら地面を押して、体を元の位置まで戻します。

体を下ろし切ったタイミングで息を吸い、体を押し上げる際に息を吐くようにしましょう。

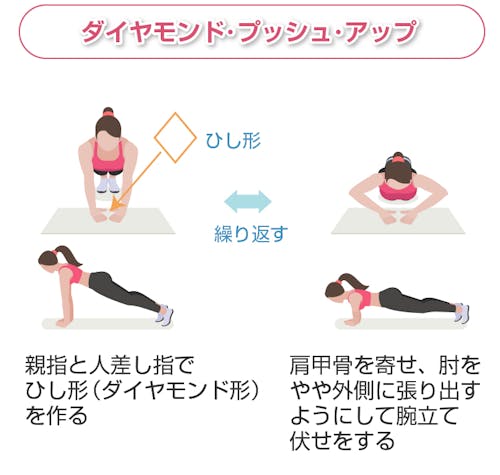

3-3.ダイヤモンド・プッシュ・アップ

ダイヤモンド・プッシュ・アップは上腕三頭筋と三角筋、大胸筋を鍛えられる筋トレです。

ダイヤモンド・プッシュ・アップのやり方は以下のとおりです。

まずは床に手をつき親指と人さし指でひし形をつくり、背筋を伸ばし腕立て伏せの姿勢をとります。

肩甲骨を寄せながら肘を外に張り出すように曲げ、体を下ろしていきましょう。

胸が床につくギリギリまで体を下ろしたら、肩甲骨を寄せて体を持ち上げます。

体を常に一直線に保ったまま動作するように意識してくださいね。

上腕三頭筋にしっかり負荷をかけるためには、腕は最後まで伸ばし切るようにしてくださいね。

また肘を無理に曲げると肘に強い負荷がかかり痛める原因になるため、肘を曲げ過ぎないように注意しましょう。

負荷が強過ぎてきついと感じる場合は、膝をつき負荷を軽減させて行うやり方も試してみてください。

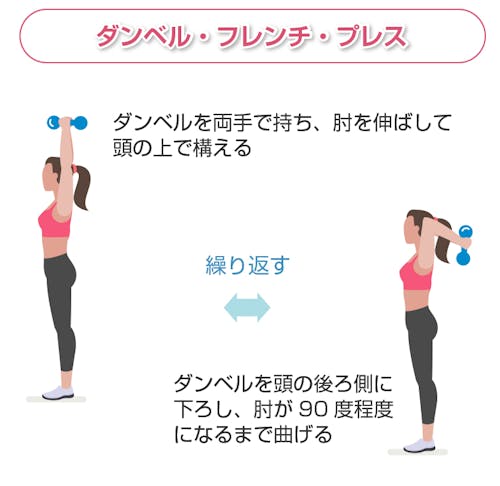

3-4.ダンベル・フレンチ・プレス

フレンチ・プレスは上腕三頭筋を鍛えられる器具を使った筋トレメニューです。

ダンベル・フレンチ・プレスのやり方をみていきましょう。

まずは一つのダンベルを両手で持ち、頭上で保持して構えてください。

肘を曲げる際は高さを保ちつつ、頭より前に出ないように注意しましょう。

肘をしっかりと曲げたら上腕三頭筋を意識してゆっくりと肘を伸ばしてください。

肘の位置が動くと大胸筋に負荷がかかってしまうため、肘の位置を固定することがポイントです。

ダンベル・フレンチ・プレスは部位を狙って鍛えることもでき、肘を閉じ気味で行えば上腕三頭筋長頭に、肘を開き気味で行えば上腕三頭筋短頭に効果的なトレーニングとなります。

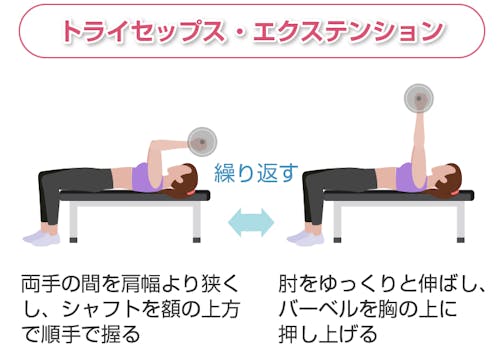

3-5.トライセップス・エクステンション

トライセップス・エクステンションはバーベルを使って上腕三頭筋を鍛える筋トレメニューです。

トライセップス・エクステンションのやり方は以下のとおりです。

まずベンチにあおむけになり、肩幅より狭めの位置で手のひらが上を向くようにしてバーベルを握ります。

両足を床にしっかりとつけ、シャフトが額の上に来るようにして構えてください。

バーベルが胸の上に来るように、肘をゆっくりと伸ばしましょう。

このとき肘に意識を集中させ、いっぱいまで伸ばし切るようにしてくださいね。

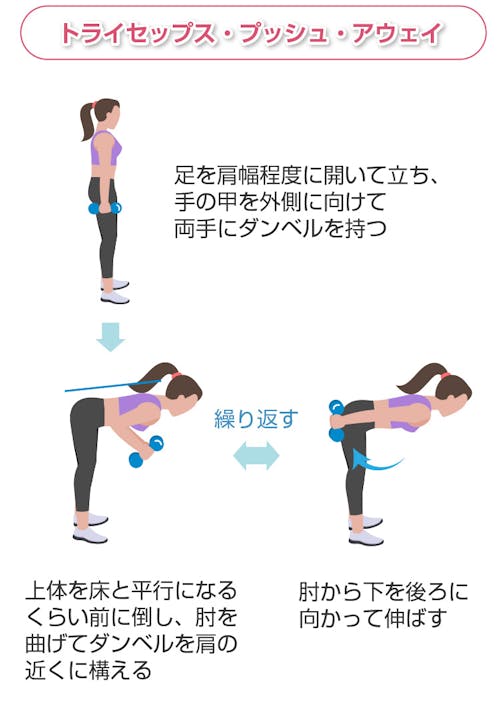

3-6.トライセップス・プッシュ・アウェイ

トライセップス・プッシュ・アウェイはダンベルを使って上腕三頭筋を鍛える筋トレメニューです。

トライセップス・プッシュ・アウェイのやり方をみていきましょう。

まずは足を肩幅程度に開き、手の甲が外側を向くようにして両手にダンベルを持ちます。

次に上体を床と背中が平行になるくらいまで倒し、背筋を伸ばしましょう。

肘をしっかりと曲げ、胸の前で構えます。

肩関節と膝は動かさないように注意しながら、肘を後ろに向かって真っすぐにゆっくりと伸ばしていきましょう。

このときダンベルは背中より高く上げないように注意してください。

4.二の腕を効果的に鍛えるためのポイント

二の腕の筋トレをより効果的なものにする方法があれば知りたい、と考える方はいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは二の腕を鍛えるために注意してほしいポイントを三つ紹介します。

普段のトレーニングをより効果的なものにするためにも、これから紹介するポイントを意識してみてくださいね。

ポイント1 適切な負荷と回数で行う

効果的に二の腕を鍛えるには適切な負荷と回数を設定することが重要です。

マシンを使う場合は、自分の限界の6〜8割の重さで8〜12回を目安に繰り返しましょう[1]。

大きな筋肉を満遍なく鍛えるのがポイントです。

自重トレーニングの場合は「できなくなるところまでやる」が最も分かりやすい目安となります。

このように回数や負荷を設定したら、6~8週間は同じ内容のトレーニングを続けましょう[3]。

トレーニングを続けるなかで負荷が強過ぎたり、弱過ぎたりする場合には再度負荷やセット数を調節するようにしてください。

ポイント2 休息日を設ける

二の腕の筋肉をより効果的に鍛えるには、休息日を設け適切な頻度で筋トレをすることが重要です。

2~3日に1回、1週間当たりで2~3回くらいが適切なトレーニング頻度とされています[4]。

筋トレ後の筋線維は破断し、それが修復されるまで2~3日かかるため、週に2~3回程度でトレーニングを行うことが効果的だと考えられるのですね[5]。

破断した筋線維が修復され以前よりも少し太くなることを「超回復」といい、この超回復を繰り返すことで筋肉がより太くなり筋力も上がります。

一方休息をとらずに筋肉が十分に修復されないうちにトレーニングを行ってしまうと、オーバートレーニング症候群の原因にもなります。

オーバートレーニング症候群とはスポーツによる疲労が回復しないまま、運動を続けることでトレーニング効果の低下や疲労感、睡眠障害、体重減少などを引き起こす慢性疲労状態のことです。

運動前後や運動中に苦痛を感じる場合や力が入らない場合には、運動の強度を下げるかトレーニングを休むようにしましょう。

オーバートレーニング症候群の予防はもちろん、普段からしっかりと休息日を設け筋肉を修復させることが重要です。

ポイント3 たんぱく質を十分に摂取する

効果的に二の腕を鍛えるには筋肉の材料となる「たんぱく質」を十分に摂取することも欠かせません。

たんぱく質の摂取量が不足していると筋肉の再合成が行われず筋肉量が低下してしまいます。

「じゃあ1日にどれくらいのたんぱく質を摂取したら良いの?」

このように思っている方のために1日当たりのたんぱく質の摂取推奨量についてみていきましょう。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜64歳 | ||

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

また摂取エネルギーが不足すると筋肉がアミノ酸に分解され、エネルギー源として使われるため筋肉量が減少します。

筋肉の分解を防ぐためにもたんぱく質をしっかり摂取するようにしてくださいね。

たんぱく質を摂取する際は必須アミノ酸をバランス良く含む「良質なたんぱく質」を積極的に摂取しましょう。

良質なたんぱく質のなかでも肉や魚などの「動物性たんぱく質」には脂質も豊富に含まれているため、大豆などの「植物性たんぱく質」なども組み合わせてバランス良い摂取を心掛けてくださいね。

5.二の腕の筋トレについてのまとめ

二の腕の筋肉をつけるには二の腕の表側にある上腕二頭筋と裏側にある上腕三頭筋の二つの筋肉を鍛える必要があります。

上腕二頭筋は肘を曲げる動き、前腕を内側と外側にひねる動きに、上腕三頭筋は主に肘関節を真っすぐに伸ばす動きに作用しています。

この二つの筋肉は筋トレメニューも異なるため、それぞれの筋肉に対応したトレーニングに取り組む必要があります。

どちらの筋肉もバランス良く鍛えることで、たくましい二の腕や引き締まった二の腕をつくれるでしょう。

筋トレは適切な回数やセット数で取り組み、オーバートレーニング症候群を予防するためにも1日トレーニングしたら2~3日休息日を設けてください。

適切な頻度で筋トレを行うことで、筋肉はより力強く太くなります。

また二の腕を鍛えるには筋トレだけでなく、筋肉の材料となるたんぱく質を十分に摂取することも重要です。

これから二の腕の筋トレに取り組もうと考えている方は、今回紹介した情報を参考にしてみてくださいね。