インナーマッスルとは?鍛えるメリットやトレーニング法を解説!

「インナーマッスルってどの部分なんだろう?」

「インナーマッスルはどうやって鍛えたら良いんだろう?」

インナーマッスルを鍛えたいけど、インナーマッスルの具体的な部位や鍛え方が分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。

インナーマッスルは体の深い部分にある筋肉で、姿勢の保持や内臓の位置を安定させるはたらきがあります。

また、インナーマッスルを鍛えると基礎代謝が向上して痩せやすい体になったり、姿勢が良くなったりする効果が期待できます。

この記事ではインナーマッスルとはどの筋肉で、どんな役割があるのかを解説し、鍛える方法やポイント、鍛えた際のメリットについても紹介しています。

ポイントを押さえながら取り組むことでトレーニングの効果を高めることができますよ。

1.インナーマッスルの役割と部位

「インナーマッスルはどこにある筋肉なんだろう?」

「インナーマッスルはどんなはたらきをしているのかな?」

このように気になる方もいらっしゃいますよね。

インナーマッスルとは、体の深い部分に位置する「深層筋」を指します。

また、インナーマッスルには動作時に姿勢の保持や動作のサポートをしたり、関節や内臓の安定を維持したりする役割があります。

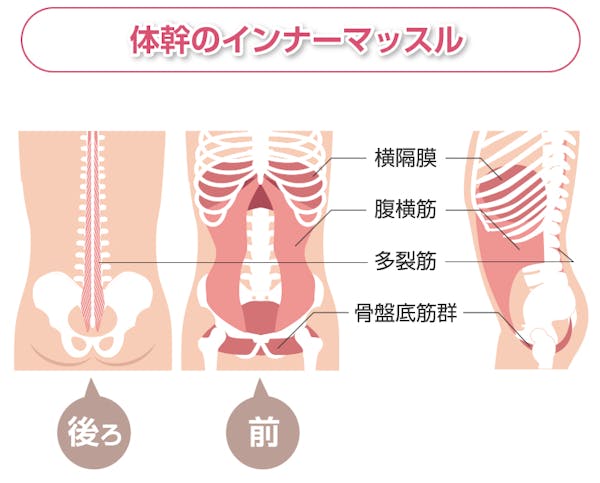

インナーマッスルはおなかを中心とした体幹筋のことを指していると思われがちですが、体幹だけではなく、上肢や下肢の筋肉にもあります。

体幹のインナーマッスルには「腹横筋(ふくおうきん)」や「多裂筋(たれつきん)」「横隔膜(おうかくまく)」「骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)」などがあります。

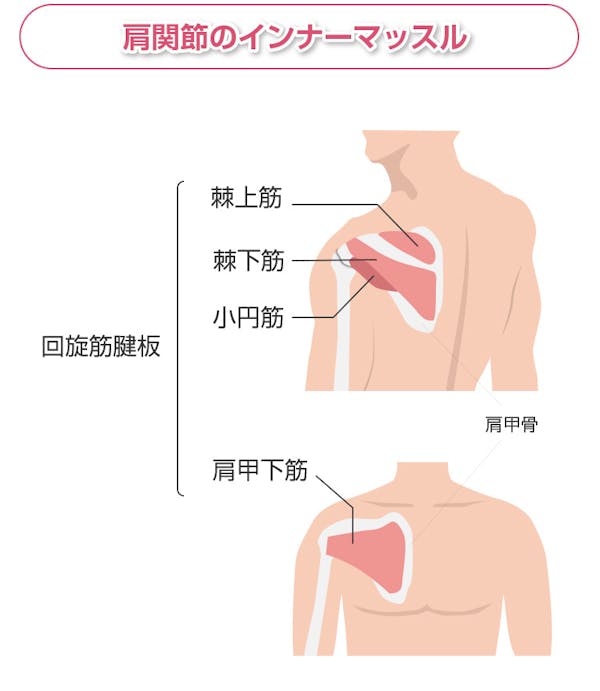

肩関節のインナーマッスルには、「肩甲下筋(けんこうかきん)」「棘上筋(きょくじょうきん)」「棘下筋(きょくかきん)」「小円筋(しょうえんきん)」があり、「回旋筋腱板(かいせんきんけんばん)」とも呼ばれています。

これらのインナーマッスルは肩関節の安定を維持しています。

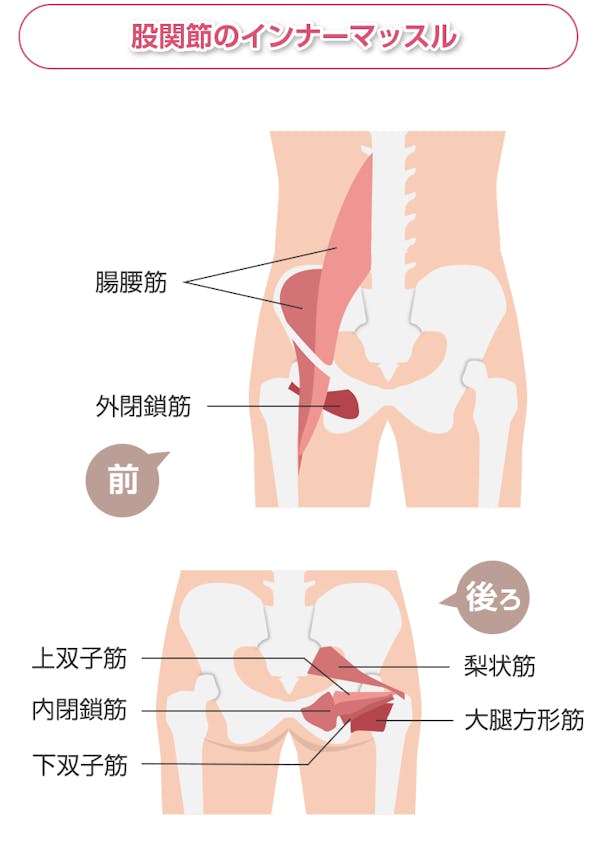

股関節のインナーマッスルには、股関節後面深部にある「梨状筋(りじょうきん)」「外閉鎖筋(がいへいさきん)」「内閉鎖筋(ないへいさきん)」「上双子筋(じょうそうしきん)」「下双子筋(かそうしきん)」「大腿方形筋(だいたいほうけいきん)」「腸腰筋(ちょうようきん)」などがあります。

股関節を支えたり、歩行を安定させたりするはたらきに関わっているといわれています。

2.インナーマッスルを鍛えるメリット

「インナーマッスルを鍛えるとどんなメリットがあるんだろう?」

インナーマッスルを鍛えるメリットを知ることで、トレーニングのモチベーションも上がりますよね。

ここでは、インナーマッスルを鍛えるメリットを紹介します。

2-1.痩せやすい体になる

インナーマッスルを鍛えることで、基礎代謝が向上し痩せやすい体づくりができます。

基礎代謝を上げるには、エネルギーの消費量が多い筋肉を鍛えることが効果的で、なかでもインナーマッスルをしっかり使ったトレーニングは有効です。

また、インナーマッスルを鍛えると、重力によって少しずつ下がってしまう内臓を元の位置に戻すはたらきが期待できます。

安静時に必要なエネルギーは臓器によっても異なりますが、肝臓や腎臓などの臓器も基礎代謝に関わっています。

そのため、内臓の位置を安定させることは臓器本来の機能を十分にはたらかせることにつながり、基礎代謝の向上が見込めるのです。

2-2.良い姿勢を保てる

腹横筋や多裂筋、骨盤底筋群などのインナーマッスルを鍛えることで、良い姿勢を保ちやすくなります。

インナーマッスルが適切にはたらかないと、正しい姿勢を保てなかったり、体幹を安定させられずに関節に負担がかかってしまったりすることがあります。

トレーニング中もバランスが保てないと関節に負担がかかり、体を痛めてしまうことにもなりかねません。

また、股関節のインナーマッスルである大腰筋は、足を持ち上げる作用があります。

その大腰筋が衰えてしまうと、足が上がりにくくなったり、すり足になったりするといわれています。

インナーマッスルを鍛えることは正しい姿勢維持や、けがの予防も期待できるといえますね。

3.インナーマッスルを鍛えるトレーニング

「インナーマッスルを鍛えるにはどんなトレーニングをやったら良いのかな?」

インナーマッスルを鍛えるにはどんな方法があるのか気になりますよね。

ここでは、おなかや背中、脚のインナーマッスルを鍛えられるトレーニングを紹介します。

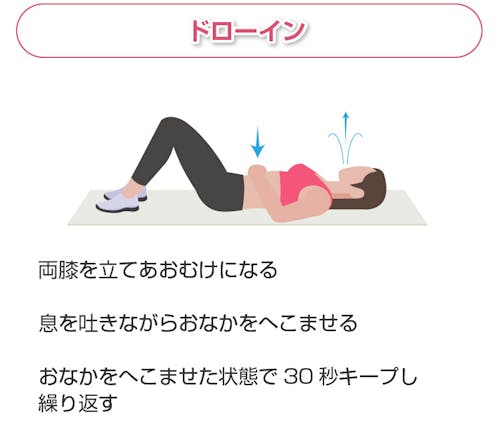

3-1.ドローイン

ドローインは体幹のインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。

体幹のインナーマッスルのはたらきを強化することで脊柱の安定性が向上し、腰痛の軽減が期待できるとされています。

また、ドローインはおなかの周りを覆っている腹横肉を鍛えることができ、ぽっこりおなかの解消にも効果的といわれています。

まずは両膝を立てた状態であおむになり、息を吐きながらおなかをへこませます。

このとき背中と腰は床に押し付けるように意識しましょう。

両手の手のひらをおなかに軽く当てると、腹圧の高まりを確認できます。

おなかをへこませた状態を保ちながら呼吸を続けてください。

30秒キープしたら力を抜きましょう。

あおむけの姿勢に慣れてきた場合は座った状態や立った状態でもドローインを行ってみましょう。

インナーマッスルは普段、意識して動かすことのない深層筋のため、うまく収縮させるには練習が必要です。

意識せずともうまく筋肉を収縮させられるように何度も練習をしましょう。

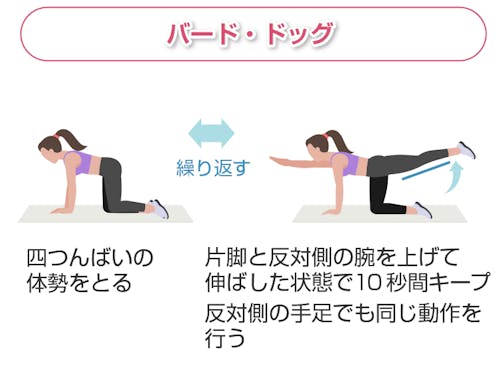

3-2.バード・ドッグ

バード・ドッグは多裂筋を鍛えるトレーニングです。

多裂筋は背中の両側にある脊柱起立筋の深層にある背中の筋肉のことです。

バード・ドッグは体の前後の筋肉を鍛えることができ、体の安定性維持につながるトレーニングです。

まずは両手と両膝を床につけます。

このとき、肩の真下に手首、お尻の真下に膝がくるようにしましょう。

片脚を後ろに伸ばし、その脚と腰が同じ高さになるように浮かせます。

このとき、体の軸がぶれないように姿勢を維持しましょう。

脚と反対側の腕を前方に真っすぐ伸ばして10秒間キープします。

腕と脚を同時に伸ばした後、元の姿勢に戻ります。

次に反対側で同じ動作を繰り返します。

どちらか一方の動作を苦手に感じても、両側で同じように姿勢を保持できることを目標にトレーニングを行いましょう。

3-3.スクワット

スクワットは、しゃがみ込んで立ち上がる動作を繰り返し行う運動で、下肢全体を満遍なく鍛えることができる筋トレメニューです。

スクワットを行う際はまず両足を肩幅程度に開き、爪先がやや外向きになるように立ちます。

このとき、膝は爪先と同じ方向を向くようにしましょう。

次に椅子に座るイメージで、お尻を後ろに引きながらゆっくりと膝を曲げて腰を落としていきます。

おなかに力を入れ、背中は真っすぐに伸ばした状態をキープするよう心掛けましょう。

膝を90度くらいまで曲げたらゆっくりと元の体勢に戻ります。

この動作を繰り返しましょう。

膝が爪先より前に出るなど誤った体勢で行うと、関節を痛める原因になるので気を付けましょう。

負担が大きい方は椅子の背もたれで体を支えたり、椅子に座って立ち上がる動作を繰り返す「椅子スクワット」を行ったりする工夫をしてみましょう。

筋トレは自分の体力や筋力に合った負荷で行うことが大切です。

どれくらい体力や筋力があるのか分からないという方は無理をせず、少しずつ負荷を上げながら調整すると良いでしょう。

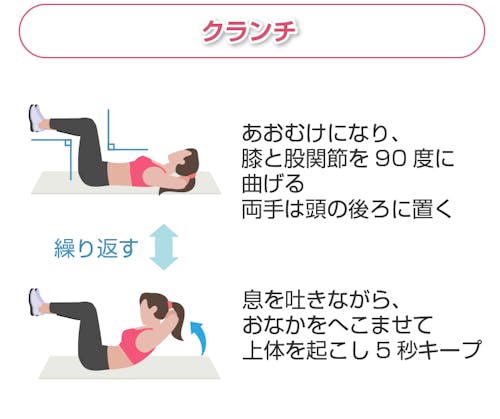

3-4.クランチ

クランチは腹筋の表面部分を鍛える筋トレで、やり方次第でインナーマッスルを鍛えることができます。

両脚を腰幅に開き、両膝を立ててあおむけになります。

両手で頭を軽く支えます。

股関節と両膝を90度に曲げて浮かせます。

息を吐きながらおなかをへこませて上体を起こします。

上体を起こしたまま5秒キープします。

このとき、息を吐き切りおなかがへこみ切った状態をキープしながら浅い呼吸を繰り返します。

息を吸いながらゆっくりと床まで上体を戻します。

ただ、背中を丸めて頭を起こすだけの動作だけだと、おなかの表面のトレーニングになってしまいます。

しっかりとおなかをへこませて息を吐き切り、ウエストの横幅が締まっていることを意識しながら行うと良いでしょう。

また、インナーマッスルだけを使うようにフォームを意識して、ゆっくりした動作で行いましょう。

4.インナーマッスルを鍛える上でのポイント

「インナーマッスルを鍛えるためにはどんなことに気を付けたら良いのかな?」

インナーマッスルを効果的に鍛えるためにはどうすれば良いか知っておきたいですよね。

この章ではインナーマッスルを鍛える上でのポイントを紹介しますので、参考にしてくださいね。

ポイント1 低い負荷で回数を多く行う

インナーマッスルを鍛えるためには、負荷をかけ過ぎずにトレーニングの回数を多くすることが重要です。

負荷が大きいトレーニングはアウターマッスルに刺激が加わりインナーマッスルを十分に鍛えられません。

インナーマッスルを鍛えるには、低い負荷で回数を多くして行いましょう。

ポイント2 鍛えるインナーマッスルを意識する

筋肉を鍛えるときは、どこを鍛えているのか意識して行うことで効果が表れやすいといわれています。

意識するために、トレーニングの際は鍛えたいインナーマッスルに手を乗せて、筋肉の動きを感じながら行うと良いでしょう。

ポイント3 トレーニング間隔を空けずに行う

筋肉はトレーニングで負荷をかけることで一度傷つき、修復される過程で筋肉が大きく肥大します。

筋肉を鍛えるときは回復に時間を要するため、筋肉トレーニングの頻度は2~3日に1回が適切といわれています[2]。

しかし、インナーマッスルはアウターマッスルに比べて回復期間が短いため、毎日、あるいは1日置き程度のペースでトレーニングを行うことが効果的です。

取り組みやすいメニューから始めてトレーニングを習慣化させましょう。

ポイント4 たんぱく質を十分に摂る

インナーマッスルを強化するには、筋肉の主な材料であるたんぱく質を十分に摂ることが大切です。

そもそも筋肉は、たくさんの筋線維(きんせんい)と呼ばれる繊維が集まってできています。

筋トレを行い筋肉に負荷がかかると筋線維に傷が付きます。

その後、食事で筋肉の材料となるたんぱく質を摂取し、しっかりと休養をとることで筋線維は以前よりも太く修復されます。

これを繰り返すことで、筋肉は鍛えられるのです。

しかし、どれだけトレーニングをしても必要な栄養素や休養が十分でなければ筋肉が修復せず、けがの原因になることもあります。

筋トレを効果的に行いたい方は、たんぱく質と休養をしっかりとってくださいね。

たんぱく質は主に肉や魚、卵、大豆、乳製品などに多く含まれています。

動物性の肉・魚や、植物性の大豆・納豆などを組み合わせて、さまざまな食品からバランス良く摂取することが勧められます。

5.インナーマッスルについてのまとめ

インナーマッスルとは、体の深い部分に位置する「深層筋」を指します。

インナーマッスルは体幹や上肢、下肢の筋肉にあります。

インナーマッスルは体幹や関節を支えたり歩行を安定させたりするはたらきがあります。

また、インナーマッスルには、姿勢の保持や動作のサポートをしたり、内臓の位置を安定させたりする役割も担っています。

インナーマッスルを鍛えることで重力によって下がりがちな内臓を元の位置に戻し、臓器本来の機能を十分にはたらかせることで基礎代謝を向上させるといわれています。

そのため痩せやすい体づくりを目指すことができます。

インナーマッスルを鍛えるには、ドローインやバード・ドッグ、スクワット、クランチなどを行うと良いでしょう。

インナーマッスルを鍛える上でのポイントは、負荷をかけ過ぎずにトレーニングの回数を多くすることです。

またトレーニングの際はどの筋肉を鍛えているのか意識し、毎日あるいは1日置きに行うことで効果が表れやすいといわれています。

トレーニングを習慣化して効果的にインナーマッスルを鍛えてくださいね。