大胸筋を効率良く鍛える筋トレを紹介!コツや食事のポイントも解説

「大胸筋を鍛えるにはどんなトレーニングが良いんだろう?」

「大胸筋を効率良く鍛えるためのコツがあったら知りたいな」

大胸筋を鍛えたいと思っていても、具体的な筋トレ方法やコツを知らないという方も多いのではないでしょうか。

男性にとっても女性にとっても大胸筋はメリハリのある体づくりには欠かせない筋肉です。

また大胸筋だけでなく、筋トレをすることは病気やけがの予防にも効果があります。

この記事では大胸筋を効率良く鍛えるための注意点や大胸筋を部位別で鍛えるためのトレーニングメニューを紹介していきます。

適切な筋トレ方法を理解し、効率良く大胸筋を鍛えるためにもぜひ最後までお読みくださいね。

1.大胸筋とは

そもそも大胸筋とはどんな筋肉なのかご存じでしょうか。

大胸筋を鍛えるためのトレーニングメニューをご紹介する前に、まずは大胸筋についてご説明しましょう。

大胸筋とは胸部の表層全体についている筋肉のことです。

そしてこの大胸筋は、上部・中部・下部の三つの部位に分けることができます。

ここからはそれぞれの部位の名称やはたらきについて解説します。

大胸筋について理解を深めることが効果的な筋トレにもつながってくると考えられるので、まずは大胸筋の各部位について見ていきましょう。

今すぐ大胸筋を鍛えるトレーニングが知りたいという方は「3.自重のみで鍛えられる大胸筋トレーニングメニュー」の章からお読みください。

1-1.大胸筋上部

大胸筋上部とは、鎖骨の内側を起点とした部位のことをいいます。

「大胸筋鎖骨部」とも呼ばれており、主に腕を持ち上げたり斜め上方向に対して押し上げたりといった動きに使われます。

大胸筋上部を鍛えることで鎖骨の下から膨らむような形の筋肉が手に入ります。

1-2.大胸筋中部

大胸筋中部は、「大胸筋胸肋(きょうろく)部」とも呼ばれており胸骨と肋軟骨(ろくなんこつ)を起点とする部位を指しています。

主に腕を内側に閉じる動きに使われる部位です。

大胸筋中部を鍛えることでがっしりとしたシルエットに見せられるでしょう。

1-3.大胸筋下部

大胸筋下部は「腹直筋鞘(しょう)」を起点とする部位で、大胸筋腹部とも呼ばれています。

大胸筋下部は主に腕を斜め下方向に押し下げる際に使われる部位です。

大胸筋下部は腹筋に隣接しているため、筋肉をつけることで腹筋と胸筋の境がより際立ち、シルエットにメリハリが出ます。

2.大胸筋を鍛えるメリット

大胸筋を鍛えることで体格が変化するだけでなく、病気やけがをせず健康的に過ごすことができるようになります。

大胸筋を鍛えるメリットを知れば、トレーニングを始めるモチベーションにもつながりますよね。

それでは大胸筋を鍛えるメリットにはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

メリット1 メリハリのある体つきになる

大胸筋を鍛えるメリットの一つ目はメリハリのある体つきになることです。

筋トレによって大胸筋を鍛えることで、男性の場合は胸板が分厚くたくましい体格になります。

女性の場合にはバストアップや腹部のたるみを防ぐなどの効果が期待できるでしょう。

このように大胸筋を鍛えることによって、メリハリのある美しいボディーラインを実現できるといえます。

メリット2 効果が表れやすく続けやすい

筋トレがうまく続かない人のなかには、体つきの変化を感じられずモチベーションが保てなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

なかなか成果が表れない状態で、きついトレーニングを続けるのは大変ですよね。

実は大胸筋は筋肉のなかでも面積が大きく、筋トレの効果が表れやすい部位といわれています。

また脂肪がつきにくいという特徴もあり、トレーニングを続ければ目に見える形でボリュームアップを実感できます。

日々のトレーニングの成果が目に見えて分かれば、モチベーションを保ちやすくトレーニングの継続につながるでしょう。

このように大胸筋はトレーニング効果が表れやすく続けやすいというメリットがあります。

また過去に大胸筋の筋トレを行ったもののトレーニングを続けられなかった方でも、効果が表れやすいということを知れば改めて筋トレを続けるきっかけになるかもしれません。

メリット3 病気やけがの予防になる

大胸筋を鍛えるメリットの三つ目は、病気やけがの予防になることです。

これは大胸筋の筋トレに限らず、筋トレやトレーニング全般にいえることですが、体を鍛えて体力を高めることで病気やけがを予防し、健康的な生活を送れるようになります。

また万一、病気やけがをしてしまった場合にも体力が備わっていれば、回復も早くなると考えられます。

またある研究からは、筋トレには死亡や心血管疾患・がん・糖尿病などのリスクを低下させる効果があることが分かっています[1]。

ただし、むやみに長時間筋トレをすれば良いというものではなく、週30~60分の範囲で行う筋トレの方が最も効果的であり、反対に週130~140分を超えるトレーニングは健康効果が得られなくなってしまいます[1]。

以上のように大胸筋のトレーニングに限らず、適度な筋トレを行うことは病気やけがのリスクを低下させ、健康的に過ごすための手助けをしてくれるでしょう。

3.自重のみで鍛えられる大胸筋トレーニングメニュー

それでは実際に大胸筋を鍛えるためのトレーニングの方法を見ていきましょう。

ここでは器具を使わず自重のみで鍛えられるトレーニングメニューを四つ紹介します。

それぞれのトレーニングが大胸筋のどの部位に効果があるのか、トレーニングのコツなども解説しますよ。

四つの筋トレから自分の鍛えたい部位に応じたトレーニングをやってみてください。

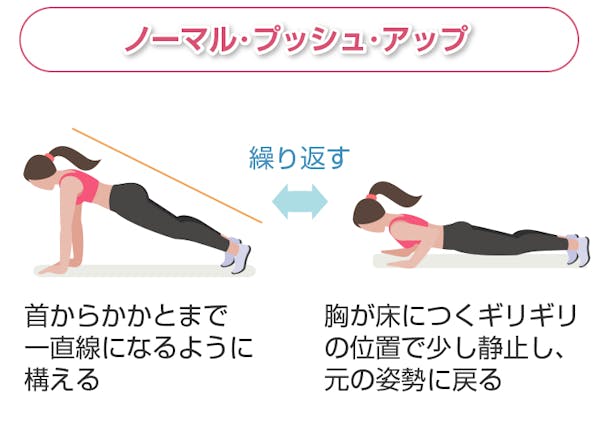

3-1.ノーマル・プッシュ・アップ

ノーマル・プッシュ・アップはいわゆる腕立て伏せです。

大胸筋だけでなく、三角筋や上腕三頭筋にも効果のあるトレーニングです。

ノーマル・プッシュ・アップのトレーニングは以下の流れで行います。

まず、うつぶせになり両手を両肩より拳一つ分ほど広く構え、首からかかとまでが一直線になるように構えます。

胸が床につくギリギリの位置まで両肘を曲げて体を下ろし少し静止したら、肩甲骨を寄せたまま体を押し上げて最初の姿勢に戻ります。

体を押し上げた後は顎を少し引くと大胸筋をより収縮させられますよ。

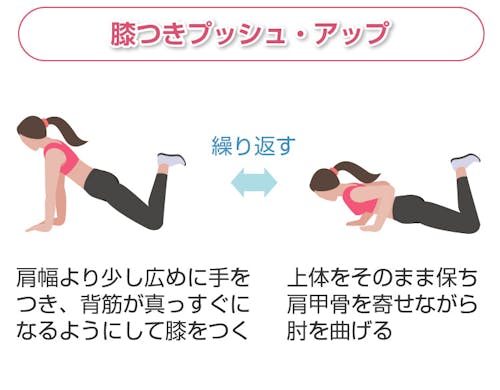

3-2.膝つきプッシュ・アップ

膝つきプッシュ・アップは膝をつく分、ノーマル・プッシュ・アップよりも負荷が軽く筋力のない方や筋トレ初心者におすすめのトレーニングメニューです。

ノーマル・プッシュ・アップと同様に大胸筋をはじめ、三角筋、上腕三頭筋を鍛えられるメニューです。

それでは膝つきプッシュ・アップのやり方を見ていきましょう。

まず、膝をついた状態で肩幅から拳一つ分広い位置に手を置き、背筋が真っすぐになるようにして構えます。

肩甲骨を寄せ胸が張っているのを意識しながら、肘を曲げて体を下ろしていきましょう。

肘が地面と平行になるところまで体を下ろしたら、体を押し上げ最初の姿勢に戻します。

元の姿勢に戻ったとき軽く顎を引くと、大胸筋を完全に収縮させられます。

手を押し上げる際には肩甲骨を寄せることを忘れないようにしましょう。

膝つきプッシュ・アップはノーマル・プッシュ・アップの後に行うことで、大胸筋をより追い込むことができます。

トレーニングに慣れてきた方にもぜひ取り組んでもらいたいメニューといえます。

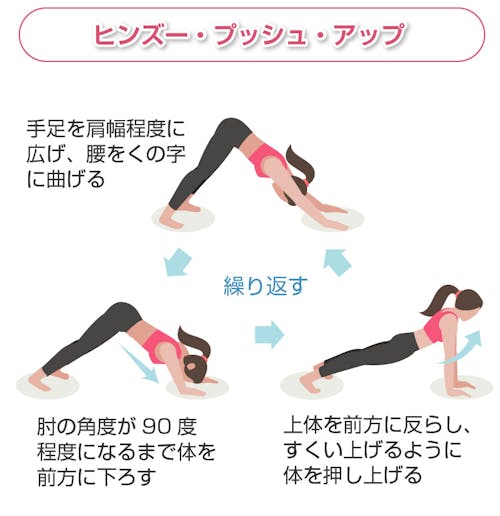

3-3.ヒンズー・プッシュ・アップ

ヒンズー・プッシュ・アップは大胸筋下部をはじめ、上腕三頭筋に効果のあるトレーニングです。

ヒンズー・プッシュ・アップのやり方を見ていきましょう。

まず、うつぶせの状態で足を大きく開き、手は肩幅と同じくらいに開き、「く」の字型になるように腰を突き上げます。

肘を曲げ、斜め前方に向かって体を下ろしていきます。

体を下ろしたら、前方に向かってすくい上げるように体を押し上げましょう。

体を押し上げた際の軌道をなぞるように、後ろに重心を移しながら最初の姿勢に戻ります。

体を下ろすときには肩甲骨を寄せるように動作するのがポイントです。

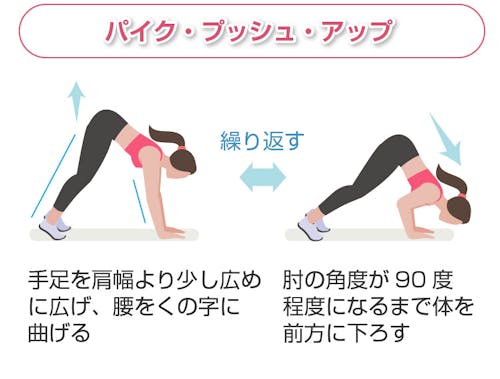

3-4.パイク・プッシュ・アップ

パイク・プッシュ・アップは主に三角筋を鍛えるトレーニングといわれていますが、大胸筋上部や上腕三頭筋のトレーニングとしても効果があります。

このトレーニングをすることで女性ならバストアップが期待できるので、ぜひ取り組んでみてください。

それではトレーニング方法について解説していきます。

まずはうつぶせの状態で両手を肩幅より少し広げ、肩よりも少し上のラインに置きます。

「く」の字型になるように腰を大きく曲げましょう。

肩甲骨を寄せながら、斜め前方に向かって体を下ろしていきます。

肘を90度程のところまで曲げ体を下ろしたら、肩甲骨を意識しながら体を斜め後方に押し上げます。

体を下ろすときのポイントは、曲げた肘が体の後ろ側に来ないようにすることです。

4.ダンベルなど器具を使った本格的なトレーニングメニュー

続いてダンベルなど器具を使ったトレーニングについて解説します。

ダンベルトレーニングは自重トレーニングと並ぶ、定番の自宅トレーニングメニューです。

ダンベルの負荷を利用することで筋肉を部位ごとに集中して鍛えられる他、自重トレーニングの追加負荷としても利用できます。

ダンベルがご家庭にない場合には、ペットボトルに水や砂を入れて重さをつけることで代用も可能です。

それでは七つのトレーニングメニューを順番に紹介します。

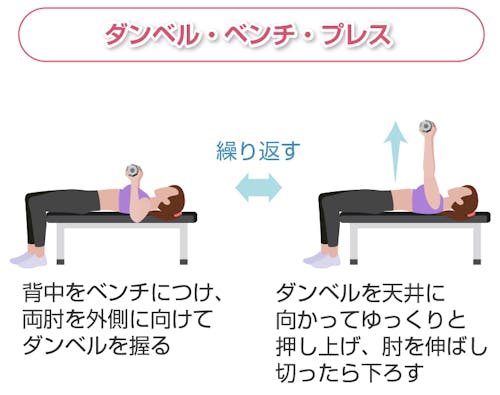

4-1.ダンベル・ベンチ・プレス

ダンベル・ベンチ・プレスは主に大胸筋と小胸筋の強化が図れるトレーニングメニューです。

ダンベル・ベンチ・プレスのやり方は以下のとおりです。

まずベンチにあおむけになり、後頭部、背中、お尻をピッタリつけ、肩の上でダンベルを順手で構えます。

肘が伸び切るところまで押し上げ、息を吸いながら深くダンベルを下ろします。

ダンベルを下ろす時はゆっくりと負荷をかけるように動作し、ダンベルが肘の真下の位置に来るようにしましょう。

ダンベルを限界まで下ろしたら肩甲骨を寄せ、息を吐きながら再びダンベルを押し上げます。

ダンベル・ベンチ・プレスにはこの他にもいくつかのバリエーションがあり、それぞれ鍛えられる部位が異なります。

続いてはダンベル・ベンチ・プレスの異なるバリエーションを紹介します。

それぞれ角度がつけられるトレーニングベンチが必要です。

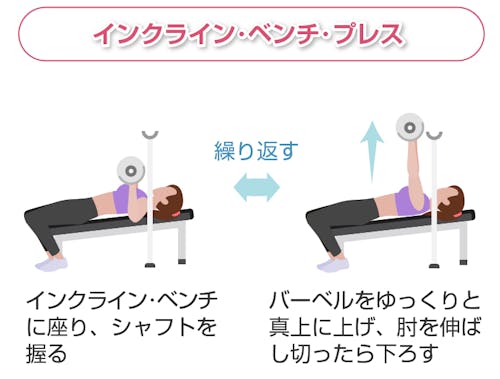

4-2.インクライン・ベンチ・プレス

インクライン・ベンチ・プレスは主に大胸筋上部、三角筋・上腕三頭筋に効果があります。

インクライン・ベンチ・プレスのやり方を見ていきましょう。

まず、インクラインベンチにあおむけになり、背中をぴったりとベンチに付けます。

肩幅よりも広めの位置でシャフト(バーベルの軸)を順手で握り基本の姿勢をとりましょう。

バーベルをゆっくり真上に押し上げ、しっかりと肘を伸ばし切ったら、ゆっくりと負荷がかかるようにバーベルを下ろしていきます。

バーベルを押し上げるときは反動をつけて上げないようにしましょう。

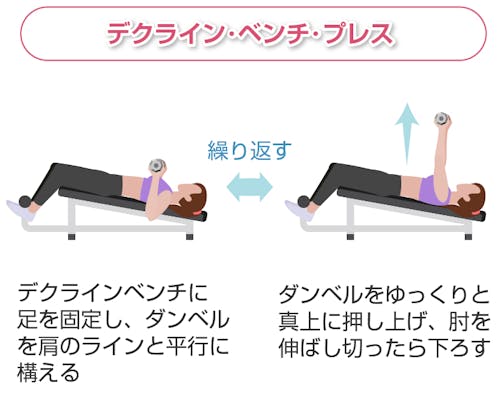

4-3.デクライン・ベンチ・プレス

デクライン・ベンチ・プレスは大胸筋下部を中心に、三角筋や前鋸筋(ぜんきょきん)などに効果があります。

まずはデクラインベンチにあおむけになり、ダンベルを肩のラインと平行になるように構えます。

デクライン・ベンチ・プレスのやり方は以下のとおりです。

まずはデクラインベンチにあおむけになり、ダンベルを肩のラインと平行になるように構えます。

ダンベルを持つ手は肩幅より広めに開き、肘が外側に開くように深く曲げましょう。

腕が伸び切るまでダンベルをゆっくりと真上に押し上げます。

腕を伸ばし切ったらゆっくりとダンベルを下ろします。

ダンベルを押し上げる際は反動が付かないように動作をゆっくり行いましょう。

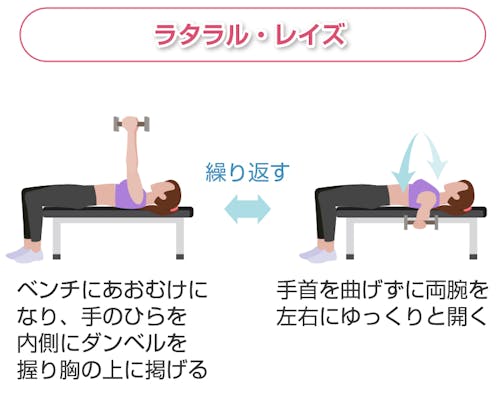

4-4.ラタラル・レイズ

ラタラル・レイズは大胸筋の内側に効果のあるトレーニングで、女性の場合ならバストを寄せる効果も期待できます。

それではラタラル・レイズのやり方を解説します。

まずベンチにあおむけになり、後頭部から背中、お尻にかけて座面にぴったりとつけます。

構えられたら、手の平を内側にして胸の上でダンベルを構えます。

次に両腕で円軌道を描くようにダンベルを下ろしていきます。

このとき肘は伸ばすか軽く曲げた状態にしましょう。

ダンベルを肩と同じくらいの高さまで下ろしたら、同じ軌道に沿ってダンベルを胸の上に戻します。

ダンベルを構えるときは肩甲骨を寄せておきましょう。

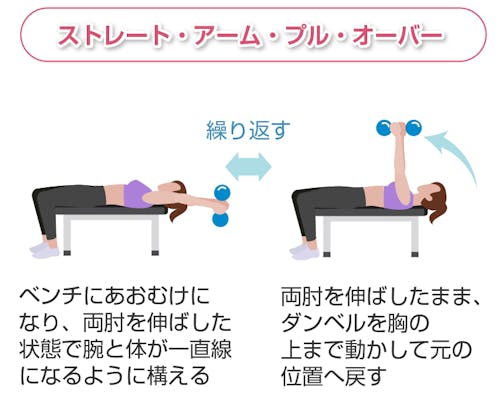

4-5.ストレート・アーム・プル・オーバー

ストレート・アーム・プル・オーバーは大胸筋・小胸筋・菱形筋に効果のあるトレーニングメニューです。

ストレート・アーム・プル・オーバーのやり方は以下のとおりです。

まずはベンチにあおむけになり、足は地面にしっかりと着けて浮かないようにします。

ダンベルを両手で握り、肘を伸ばし切ったところで構えましょう。

円を描くようにゆっくりとダンベルを持ち上げ、胸の上まで移動させます。

ダンベルを胸の上まで持ち上げたら、再び元の位置まで戻していきます。

このとき、肘は真っすぐ伸ばしたままにするのがポイントです。

5.より高い負荷をかけるならジムがおすすめ品PR】

「自重トレーニングを続けているけど、なかなか筋肉が育たない……」

「トレーニングマシンを使いたいけれど自宅に置くスペースや購入費用の確保が難しい」

自重トレーニングを続けて筋肉が育ってくると、自宅でのトレーニングでは物足りなくなってしまうかもしれません。

本格的なトレーニングマシンでより高い負荷をかけることで、効率的に筋肉を育てたいものですよね。

また自分が正しいフォームでトレーニングできているのか、不安に思っている方もいらっしゃることでしょう。

そんな場合には、トレーニングジムの利用がおすすめです。

トレーニングマシンを利用して筋肉により高い負荷をかけたり、専門的な知識を有するトレーナーのアドバイスを受けたりすることができるため、効率的に筋肉を鍛えることができます。

ジムに通うことは、モチベーションの維持や向上にも有用だと考えられます。

6.大胸筋を効果的に鍛えるための注意点

ここまで大胸筋を鍛えるためのトレーニングメニューを紹介しましたが、ただやみくもにトレーニングするだけでは大胸筋を効果的に鍛えられません。

ここからは大胸筋を鍛えるトレーニングを行う上での注意点を四つ紹介します。

これらの注意点を踏まえた上でトレーニングすることで、効率良く短期間で大胸筋を鍛えられるでしょう。

注意点1 呼吸を止めずに筋トレを行う

筋トレや運動時には力が入ることが多く、無意識のうちに呼吸を止めている方も多いのではないでしょうか。

筋トレを行う際は呼吸を止めずに行った方が体に大きな負担をかけずにトレーニングを続けられるのです。

確かに呼吸を止め、いきむことで下腹部に力が入りパフォーマンスを向上させることはできますが、血圧が急激に上昇したり、心拍数が上がったりと循環系に影響が出てしまう恐れがあります。

例えば腕立て伏せなら、肘を曲げて体を下ろすときに息を吸い、体を持ち上げるとき息を吐くといったタイミングを心掛けましょう。

このように筋トレを行う際にはトレーニングごとに適したタイミングで呼吸をしながらトレーニングをしてください。

注意点2 自分に合った負荷のトレーニングを行う

筋トレをする際の注意点の二つ目は自分に合った負荷のトレーニングを行うことです。

筋トレにおいて負荷を高くすればするほど、トレーニングの効果が高くなると思っている方もいるのではないでしょうか。

自分の体力や筋力に合わない負荷をかけると正しいフォームでトレーニングが行えず、適切な刺激が得られないだけでなく、けがにつながる可能性もあります。

自分に合った負荷のトレーニングを見つけるためにも筋力測定や1RMテストで自分の体力や筋力を把握することが望ましいでしょう。

1RMテストはベンチプレスやスクワットなどフリーウェイトの種目に限定されている測定方法のため、フリーウェイト種目が行えるジムなどで行います。

4~5回以上安定して反復できる重量で運動を行って回数を測定し、直前に行った運動がどれくらい容易に行えたかを基準に重量を増加していきます。

運動回数が20回を超えると推定1RMを正確に測定できなくなるため、運動回数が20回以下になるような重量になるよう調節しながら測定を進めてください。

またトレーニングを行う際はフォームを崩さないようにすることが大切です。

ォームが崩れたら回数に入れないようにしてください。

測定前には必ず軽い負荷でのウォーミングアップを行い、測定の間は1~5分の休息を挟むようにしましょう。

運動回数をもとに「0.033×使用した重量×行った運動の回数+使用した重量」で推定1RMを求めることができます。

またこれらの測定やテストが受けられない場合には、初めは負荷の軽いトレーニングから始めて、徐々に負荷を上げながら調節していく方法もおすすめです。

トレーニングを一定期間継続していけば、体力や筋力が高まり設定したトレーニングメニューでは負荷が足りなくなくなることがあります。

その場合にはさらに負荷の高いトレーニングを設定し再調整する必要があります。

もちろんトレーニングの負荷が高くきついと感じた場合には、負荷を下げることも可能です。

このように試行錯誤しながら、自分に合ったトレーニングを見つけてみましょう。

注意点3 適度な休息をとる

筋力トレーニング時の注意点の三つ目は適度な休息をとることです。

筋肉を成長させるには、筋トレでダメージを受けた筋繊維を適度に休ませなければいけません。

具体的にどれくらいの期間休息をとる必要があるかというと、同じ筋群を鍛えるのであれば2〜3日の間隔を空ける必要があります[2]。

十分な間隔を空けることで筋肉は前よりも強く太く成長するのです。

この現象のことを超回復といい、超回復は筋肉の成長のために欠かせません。

もし、ダメージを受けた状態でトレーニングを繰り返してしまった場合には「オーバートレーニング」に陥ってしまう恐れがあります。

オーバートレーニング時にはいくらトレーニングをしても筋力が低下する上、貧血や疲労骨折など悪影響しかありません。

オーバートレーニングを引き起こさないためにも十分な間隔を設けて筋肉を回復させる「超回復」を促すようにしましょう。

注意点4 バランスの良い食事を心掛ける

筋肉を効率的に鍛えるための注意点の最後はバランスの良い食事を心掛けることです。

例えば運動する際に欠かせないエネルギー源となる脂質や糖質が不足していれば、体はエネルギーを維持するために筋肉や脂肪を分解してしまいます。

このように体内の栄養に偏りがある状態では筋トレの効果が存分に発揮できません。

そのため「五大栄養素」と呼ばれる炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂取する必要があるのです。

特にたんぱく質は体のエネルギーの他、筋肉など体の組織をつくる材料にもなるので、筋トレ中は摂取しておきたい栄養素だといえます。

たんぱく質を意識して摂取するようにし、必要に応じてプロテインサプリメントを活用しましょう。

五大栄養素については以下の記事をご覧ください。

五大栄養素とは?それぞれのはたらきや摂取の際のポイントを解説!

筋トレ中の食事については以下の記事をご覧ください。

筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素

またプロテインについては以下の記事でご説明しています。

プロテインとは?たんぱく質を効率的に摂取!種類や飲み方を解説

7.胸筋の筋トレについてのまとめ

大胸筋は人体の筋肉のなかでも特に面積の大きい筋肉であるため、筋トレの成果が目に見えて感じられやすく、初心者にも筋トレをおすすめできる部位といえます。

大胸筋には大きく分けて三つの部位があり、それぞれの部位に応じたトレーニングを行い鍛えることで男女ともにメリハリのある美しいボディーラインが手に入ります。

大胸筋を鍛える筋トレには自宅で器具を使わずにできるものから、ダンベルを使った本格的なものまであり、「今後自分がどんなトレーニングをするべきなのか」イメージが湧いてきたのではないでしょうか。

これから大胸筋のトレーニングを始めようと考えている方は、トレーニングと併せて食事や休息、トレーニング時の呼吸についても意識してみてください。

自分に合った負荷のトレーニングを行い、無理なく楽しく続けることができれば理想の体に近づけるでしょう。

この記事の監修者

iketani

Dr. 池谷コメント

筋トレの際の呼吸法は、とても大切です。呼吸を止めて体に力を入れると、血圧が急上昇し、心臓や血管に大きな負荷がかかってしまうからです。事実、メタボのお父さんが子どもの前で息んで勢いよく腕立て伏せを行った際に、急性心筋梗塞を発症してしまった事例も経験しています。

上半身の筋肉の維持は、健康的で若々しい体づくりに欠かせません。呼吸法はもちろんのこと、安全で効率的な筋トレを実践してください!