筋トレの効果を実感するための食事のポイントは?おすすめ食材も紹介

「筋トレの効果を高めるにはどんな食事が良いんだろう?」

とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

筋疲労を防ぎ、筋肉をつけるためには栄養素を適切に摂取することが欠かせません。

このため食事は筋トレを効率的に進める上で非常に重要です。

この記事では、筋肉と関わる栄養素やその摂り方、おすすめの食材について詳しく解説します。

筋肉に必要な栄養素の役割を知り、効果的な食事方法を学ぶことで、筋トレの効果を高めましょう。

1.健康に欠かせない栄養素と筋肉との関係

「筋肉と栄養素はどう関係しているんだろう?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

筋トレとは負荷をかけることで筋肉を肥大させ、筋力を向上させることを目的とした運動を指します。

筋トレを行うと筋肉を構成する筋線維の一部が損傷し、修復される際に元よりも太くなります。

この現象を「超回復」といい、筋線維が太くなることで筋力は向上します。

しかし、必要な栄養素が十分に供給されていなければ超回復が妨げられてしまいます。

超回復ができないと、筋トレの効果が十分に得られないだけでなく、けがのリスクも高まる可能性があります。

ヒトの体に必要な栄養素には、3種類のエネルギー産生栄養素、13種類のビタミン、16種類のミネラルがあります[1]。

この章では、健康に欠かせないこれらの栄養素と筋肉の関係について詳しくご紹介します。

[1] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「ビタミン」

1-1.たんぱく質

たんぱく質は、筋トレを行う上で非常に重視される栄養素です。

たんぱく質は体のエネルギー源となるエネルギー産生栄養素の一つで、1g当たり4kcalのエネルギーを生み出します[2]。

また、たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、髪の毛といった体の組織の材料となる物質で、ヒトの体から水分を除いた重量の約50%を占めています[3]。

さらに、ホルモンや酵素といった体の調整物質の重要な構成成分でもあります。

体内のたんぱく質は常に合成と分解を繰り返しており、その一部は体外に出ていきます。

筋肉量を増やすには、体のたんぱく質の合成が分解を上回る必要があります。

このため、食事などからたんぱく質を補給することが極めて重要なのです。

なお、たんぱく質は、20種類のアミノ酸で構成されています[4]。

このアミノ酸は、食事から摂取する必要がある9種類の必須アミノ酸と、体内で合成可能な11種類の非必須アミノ酸に分けられます[4]。

食品に含まれるたんぱく質の利用率は、これらのアミノ酸のバランスによって決まります。

必須アミノ酸がヒトにとって理想的なバランスで含まれているたんぱく質やその供給源は「良質なたんぱく質」と呼ばれます。

これを評価する指標が「アミノ酸スコア」です。

アミノ酸スコアが高いほど体内で有効に利用されるため、筋トレの際には良質なたんぱく質を積極的に摂取することが重要です。

たんぱく質は肉や魚、卵、豆などに多く含まれています。

またたんぱく質についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

[2] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[3] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「たんぱく質」

[4] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「アミノ酸」

1-2.炭水化物

炭水化物はエネルギー産生栄養素の一種です。

エネルギー源となる糖質と、ヒトの消化酵素では消化できない食物繊維に分けられます。

炭水化物のエネルギーは1g当たり4kcalで、そのほとんどは糖質に由来します[5]。

糖質のエネルギーは1g当たり約4kcalで、食物繊維から生み出されるエネルギーは腸内細菌のはたらきによって生じ、1g当たり0〜2kcalです[6]。

炭水化物はヒトの主要なエネルギー源の一つで、不足するとエネルギー不足による集中力の低下や疲労感が生じます。

また、脳や神経は糖質の一種であるブドウ糖を必要とするため、糖質の供給が不足すると意識障害を引き起こす恐れもあります。

一方で炭水化物を摂り過ぎると、消費されなかった分が脂肪として蓄積され、肥満の原因となります。

このため、減量を目的に糖質制限を行う人も少なくありません。

しかし、筋肉を育てるためには炭水化物の摂取も重要です。

エネルギーが不足した状態で筋トレを行うと筋肉が分解され、体を動かすエネルギーとして消費されてしまうため、筋肉量が減少してしまいます。

また、疲労を予防するためにも炭水化物をしっかり摂取することが重要だと考えられています。

糖質は主にご飯、パン、麺類などの主食や、いも類、果物、砂糖、甘味料などに含まれています。

また、食物繊維は野菜類、豆類、きのこ類、海藻類、果実などが摂取源となります。

[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[6] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

1-3.脂質

脂質もエネルギー産生栄養素の一種であり、1g当たり9kcalのエネルギーを生み出します[7]。

また脂質は細胞膜やホルモンの重要な構成成分でもあります。

摂り過ぎると体脂肪として蓄積され、肥満の原因となるため注意が必要です。

ただし、脂質のなかには体内で合成できず、食品から摂取しなければならない必須脂肪酸も存在します。

必須脂肪酸が不足すると皮膚炎などを引き起こす原因となるため、適切な摂取を心掛けましょう。

[7] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

1-4.ビタミン

ビタミンは、ヒトの体の機能を正常に保つために必要な有機化合物の総称です。

ビタミンには、4種類の脂溶性ビタミンと9種類の水溶性ビタミンがあります[8]。

特に、ビタミンD・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンCは、筋肉に影響を及ぼすとされています。

ビタミンDは、主にカルシウムやリンといった骨をつくるミネラルの代謝に関与し、骨をつくるはたらきに関わります。

また近年、ビタミンDには筋力を維持する効果があると考えられるようになりました。

高齢者では筋力の低下によって転倒のリスクが高まりますが、75歳以上の女性を対象とした研究では、血中のビタミンD濃度が高い群では転倒リスクが低いことが報告されました[9]。

ビタミンDは、しらす干し(半乾燥)や鮭、鰯などに多く含まれています。

ビタミンB1は、糖質や必須アミノ酸のバリン・ロイシン・イソロイシンの代謝において、酵素の補酵素としてはたらきます。

ビタミンB1は糖質からエネルギーを生み出すために欠かせないため、疲労回復に重要だといわれています。

ビタミンB1は、豚肉やたらこなどに多く含まれています。

ビタミンB2は、たんぱく質や脂質、炭水化物の代謝に関わる補酵素としてはたらきます。

また、成長を促進し皮膚や粘膜を保護する役割もあります。

ビタミンB2は摂取したエネルギー産生栄養素からエネルギーを生み出し、体を動かすために重要な栄養素の一つです。

ビタミンB2は、牛・豚・鶏のレバーや鶏ハツ、アーモンドなどに多く含まれています。

ビタミンB6は、たんぱく質や脂質、炭水化物の代謝において補酵素としてはたらくビタミンです。

ビタミンB6の必要量はたんぱく質の摂取量に伴って増加します。

筋トレのためにたんぱく質の摂取量を増やしている人は意識的に摂るようにしましょう。

ビタミンB6は、まぐろ類やかつお、牛・鶏・豚のレバーなどに多く含まれています。

ビタミンCは皮膚や腱(けん)、軟骨などを構成するたんぱく質「コラーゲン」の合成に必須のビタミンです。

またビタミンCは筋肉にも多く存在しており、長期にわたって不足すると、筋肉量が減少したり持久力などの身体能力が低下したりすることが報告されています[10]。

ビタミンCは、パプリカやピーマン、ブロッコリー、レモンなどに豊富に含まれています。

[8] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「ビタミン」

[9] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[10] 独立行政法人 農畜産業振興機構「骨格筋でのビタミンC不足は筋萎縮や 身体能力の低下をもたらす」

1-5.ミネラル

ミネラルは人体を構成する主要元素である水素、炭素、窒素、酸素を除いた元素の総称です。

ミネラルのうち栄養素として欠かせない16種類を「必須ミネラル」と呼びます[11]。

筋肉のはたらきに関わる必須ミネラルはカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、亜鉛です。

カルシウムは、成人の体内で最も多く存在するミネラルで、そのほとんどは骨や歯のエナメル質を構成しています。

残りの一部は血液や筋肉、神経に存在し、筋肉の収縮に関わる他、血液の凝固を促して出血を防いだり心筋の収縮作用を強めたりしています。

カルシウムは、牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚や大豆製品に多く含まれています。

マグネシウムはカルシウムと共に骨をつくるはたらきを担うミネラルです。

また筋肉の収縮をはじめ、エネルギー代謝、ホルモン分泌、体温調節、神経機能など、極めて多くの生合成反応や代謝反応に関わります。

マグネシウムは、乾燥わかめや刻み昆布、干しひじきなどの海藻類やアーモンドに多く含まれています。

ナトリウムは、主に食塩(塩化ナトリウム)の形で摂取されるミネラルで、成人の体内ではほとんどが細胞外液に含まれています。

細胞外液中のナトリウムは浸透圧を調節し、細胞外液量を保つはたらきをしています。

また筋肉の収縮や神経伝達を正常に維持するはたらきもあります。

トレーニングによって発汗すると、汗を通じてナトリウムが体外に排出されるため、適度な摂取が重要です。

ただしナトリウムの過剰摂取はむくみや口の渇き、高血圧などの原因となります。

日本人の多くは塩分を摂り過ぎているため、摂取量には注意が必要です。

カリウムは細胞内液に存在し、その浸透圧を調節する役割を担うミネラルです。

また、筋肉の収縮や神経の興奮にも関わっています。

ナトリウムを排出するはたらきがあるため、ナトリウム過多による高血圧やむくみの改善にも効果が期待できます。

カリウムは汗を通じて体外に排出されるため、筋トレをする人は意識的に摂取すると良いでしょう。

特に日本人はカリウム不足の傾向にあるため、注意が必要です。

カリウムは、ほうれん草、えだまめ、大豆、アボカドなどに含まれています。

亜鉛は、体内の筋肉や骨、皮膚、肝臓、脳、腎臓などに広く存在するミネラルです。

たんぱく質と結合して多くの酵素の構成要素となり、たんぱく質の合成や細胞の成長・分化、遺伝子の発現などにおいて重要な役割を果たします。

亜鉛は、かきや豚レバー、牛ひき肉などに多く含まれています。

[11] 国立研究開発法人国立循環器病研究センター「栄養に関する基礎知識」

2.筋トレの効果を実感するための食事のポイント

「筋トレの効果を高めたいけど、食事で気を付けることもあるのかな?」

筋トレで得られる成果は、食事によっても大きく左右されます。

たんぱく質をしっかり摂ることはもちろん、バランスの取れた食事を摂ることや食事を摂るタイミングも重要です。

この章では筋トレの効果実感するために意識したい食事のポイントをご紹介します。

ポイント1 たんぱく質を適切に摂取する

筋トレの効果を高めたい人は、たんぱく質を適切に摂取しましょう。

たんぱく質は筋肉の材料となる栄養素のため、筋トレ中の食事において最も重要です。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」において、たんぱく質の推奨量を設定しています。

たんぱく質の推奨量は男性18歳以上で65g、65歳以上で60g、女性は18歳以上で50gです[12]。

ただし、たんぱく質の必要量は運動量によって変動します。

筋肉をつけたい人や運動習慣のある人には、体重1kg当たり2gのたんぱく質摂取が望ましいといわれています[13]。

食事から十分な量のたんぱく質を摂取することが難しい場合は、適宜プロテインを活用しましょう。

プロテインとは英語でたんぱく質のことで、日本ではたんぱく質の摂取を目的とするサプリメントを指す言葉として用いられています。

また、たんぱく質は一度にまとめて摂取しても全て吸収できるわけではありません。

このため、たんぱく質は朝・昼・晩に分けて摂取することが勧められます。

朝食を抜くことなく、たんぱく質の摂れる献立を心掛けましょう。

[12] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[13] 一般社団法人 日本プロテイン協会「誰でもわかるプロテインの基礎知識」

ポイント2 糖質を適切に摂取する

筋トレの効果を高めるには、糖質の適切な摂取も重要です。

糖質の摂り過ぎは肥満の原因となりますが、不足すると筋肉の分解を招く恐れがあります。

厚生労働省は1日当たりの摂取カロリーに対し、炭水化物から摂取するカロリーを50~65%にすることを推奨しています[14]。

この割合を参考にし、他のエネルギー産生栄養素とのバランスも考慮して摂取量を調整してくださいね。

[14] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

ポイント3 脂質を適切に制限する

筋トレの効果を高めるには脂質を適切に制限しましょう。

高カロリー物質である脂質の摂り過ぎは肥満の原因となります。

このため、筋肉を育てながら脂肪を減らしたいという人は摂り過ぎにならないよう注意が必要です。

厚生労働省は1日当たりの摂取カロリーに対し、脂質から摂取するカロリーを20~30%にすることを推奨しています[15]。

脂質のなかでも肉の脂身や乳脂肪などに多く含まれる飽和脂肪酸は、体内で合成できるため食事から摂取する必要はありません。

また生活習慣病の原因となることから、18歳以上の全ての年代で飽和脂肪酸から摂取するカロリーを1日当たりの摂取カロリーの7%以下にすることが推奨されています [15]。

筋トレのためにたんぱく質を摂取しようと肉類を多く摂取していると、脂質や飽和脂肪酸の摂取量が多くなりがちなので注意が必要です。

一方、脂質のなかでもn-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸は、体内で合成できないため食事から摂取する必要のある必須脂肪酸です。

n-3系脂肪酸にはDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)、α-リノレン酸があります。

DHAやEPAは主にさば、さんま、あじなどの青魚に含まれ、α-リノレン酸はあまに油やアボカドなどに含まれます。

n-6系脂肪酸にはリノール酸、γ-リノレン酸、アラキドン酸などがありますが、日本で摂取されるn-6系脂肪酸の98%はリノール酸です[15]。

リノール酸はコーン油などの植物油脂やくるみに多く含まれています。

脂質を摂取する場合はできるだけこれらの必須脂肪酸を摂るようにすると良いでしょう。

ただし、必須脂肪酸も高カロリー物質であることには変わりがないため摂り過ぎには注意が必要です。

[15] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

ポイント4 摂取カロリーを適切に調整する

筋トレを通じて引き締まった体を目指したい人は、食事からの摂取カロリーを適切に調整しましょう。

体重は摂取カロリー(エネルギー摂取量)と消費カロリー(エネルギー消費量)のバランスによって増減します。

摂取カロリーが消費カロリーよりも多い場合は体重が増え、肥満につながる場合もあります。

1日の摂取カロリーは、目標体重に体重1kg当たりの推定必要カロリー(推定エネルギー必要量)を掛け合わせて設定すると良いでしょう。

推定必要カロリーを知るにはまずご自身の身体活動レベルを把握する必要があります。

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、あまり体を動かさない場合 |

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立ったりする作業や接客などを行う機会、通勤や買い物で歩く機会、家事や軽いスポーツを行う機会がある場合 |

| 高い | 歩いたり立ったりすることが多い仕事に就いている場合、あるいは余暇に活発に運動する習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

身体活動レベルが分かったら、以下の表の該当する欄のカロリー(エネルギー量)と目標体重を掛け合わせましょう。

なお、目標とする体重はご自身のBMIや標準体重を参考に無理のないものにしてくださいね。

標準体重はBMIが22の際の体重のことで、高血圧や糖尿病といった肥満に関連する病気に最もかかりにくい体重とされています[16]。

肥満に該当する人や健康を重視する人は標準体重を目標にすると良いでしょう。

[16] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「肥満と健康 」

ポイント5 栄養バランスの取れた食事を摂る

筋トレの効果を高めたい人は栄養バランスの取れた食事を心掛けましょう。

エネルギー産生栄養素やビタミン、ミネラルはいずれもヒトの体に欠かせない栄養素です。

筋肉を育てるためだけでなく、健康を維持するためにもこれらの栄養素を過不足なく摂取することが重要です。

特定の栄養素に偏らないようにするためには、主食、主菜、副菜がそろったバランスの良い食事を摂ることが勧められます。

主食はご飯やパン、麺類などの炭水化物を主な材料とする料理のことで、主菜は肉や魚、卵、大豆製品などを用いた、たんぱく質や脂質を多く含むおかずです。

また副菜は野菜などを使ったおかずで、ビタミンやミネラル、食物繊維などを多く含みます。

ポイント6 筋トレ前にエネルギーを補給する

筋トレの前にはエネルギーを補給しましょう。

空腹の状態で筋トレを行うと、エネルギー不足により筋肉が分解されてしまう恐れがあります。

ただし、食後すぐに筋トレを行うと消化不良を引き起こす可能性があるため、直前は軽食程度にしておきましょう。

通常の食事の後は数時間空けてから筋トレを行ってくださいね。

ポイント7 筋トレ後のアルコールは控える

筋トレ後の飲酒は避けた方が良いとされています。

アルコールを摂取すると、体内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。

実はこのコルチゾールには、筋肉の分解を促す作用があるのです。

またアルコールを摂取することで、筋肉を増やすはたらきのあるテストステロンの分泌量が減少するといわれています。

さらに、アルコールには利尿作用があるため、脱水症状を引き起こすリスクも高まります。

3.筋トレの効果を実感するためにおすすめの食材

「筋トレの効果を高めるおすすめの食材を知りたい!」

と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、どの食材を選べば良いか迷うことも多いでしょう。

この章ではたんぱく質やビタミンなどの栄養素を効率良く摂取できる食材をご紹介します。

手軽に取り入れやすいものを選びましたので、ぜひ日々の参考にしてくださいね。

3-1.鶏むね・ささみ

鶏むね肉やささみは、高たんぱく質で低脂質な食材の代表格です。

鶏むね肉(皮なし)は100g当たり23.3g、ささみは100g当たり23.9gのたんぱく質を含みます[17]。

また、これらはビタミンB6も豊富に含んでいる食材です。

なお、鶏皮は飽和脂肪酸が多くカロリーが高いため、むね肉は皮が付いていないものを選ぶと良いでしょう。

調理が面倒な場合は、市販のサラダチキンを活用するのもおすすめですよ。

[17] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

3-2.豚ヒレ

豚ヒレ肉は肉のなかでも比較的低カロリーでたんぱく質が豊富な食材です。

100g当たり22.2gのたんぱく質を含んでいます[18]。

また、豚ヒレ肉にはビタミンB1やビタミンB6が豊富に含まれています。

さらにビタミンB2、カリウム、亜鉛も含まれており、筋トレに必要な栄養素を摂取できる食材といえます。

[18] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

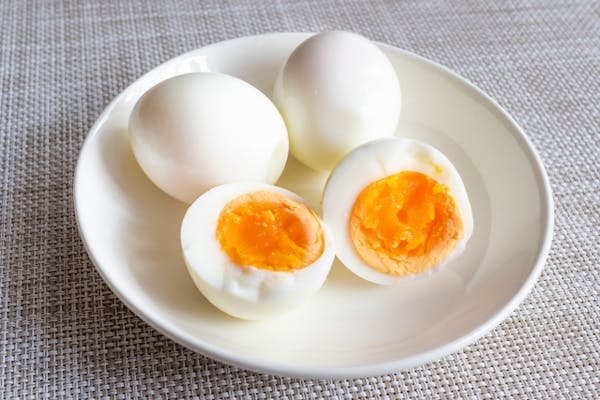

3-3.ゆで卵

ゆで卵もたんぱく質の摂取源としておすすめです。

100g当たり12.5gのたんぱく質を含み、ビタミンDも豊富に含んでいます[19]。

また、ビタミンB2の摂取源にもなります。

ゆで卵はコンビニなどで入手できる手軽さもメリットですね。

[19] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

3-4.まぐろ・ツナ缶

まぐろ類の赤身やツナ缶も筋トレの効果を高める食材としておすすめです。

たんぱく質を豊富に含み、特にくろまぐろ(天然)やびんなが、めばち、くろまぐろ(養殖)、きはだは、ささみよりも多くのたんぱく質を含んでいます。

まかじき、くろかじき、みなみまぐろ、めかじき、各種のツナ缶もたんぱく質を多く含んでいます。

なお、ツナ缶にはびんながを原料としたものときはだを原料としたものが主にありますが、たんぱく質摂取を目的とするならばどちらを選んでも構いません。

また、これらの食品はいずれもビタミンDを豊富に含んでおり、びんなが、めばち、くろまぐろ(養殖)、きはだ、めかじきはカリウムの摂取源にもなります。

3-5.さば・さば缶

さばやさば缶もたんぱく質を豊富に含むおすすめの食材です。

特に缶詰は手軽に取り入れやすく、忙しいときにも便利です。

これらの食材はいずれもビタミンDを豊富に含み、ビタミンB2も含んでいます。

また、ビタミンB6も含んでおり、特にさば水煮缶詰には豊富です。

さばにはビタミンB1も含まれています。

さらに、さば水煮缶詰やさばみそ煮缶詰はカルシウムを豊富に含み、さば味付け缶詰もカルシウムの摂取源となります。

なお、さば類は鶏むね肉・ささみやまぐろ類よりもカロリーがやや高い傾向にありますが、必須脂肪酸の摂取源にもなります。

3-6.納豆

納豆は、たんぱく質を豊富に含む食材です。

植物性たんぱく質でありながら、動物性たんぱく質と同様に筋肉の維持や成長に役立ちます。

さらに、ビタミンB2やビタミンB6の摂取源にもなります。

また、納豆はマグネシウムを豊富に含み、カリウムや亜鉛の摂取源にもなります。

納豆は筋トレに取り組む人にとって、優れた栄養価を持つ食材といえますね。

3-7.ブロッコリー

ブロッコリーは、野菜のなかでも比較的多くのたんぱく質を含む食材です。

さらに、ブロッコリーはビタミンB群やビタミンCも豊富に含みます。

また、ブロッコリーにはカリウムやカルシウム、マグネシウム、亜鉛も豊富に含まれています。

3-8.プロテイン

筋トレに本気で取り組む人は、プロテインを適宜活用することが勧められます。

これは食品のみからたんぱく質を摂取しようとすると、脂質やエネルギーの摂取が過剰になる恐れがあるためです。

プロテインには、牛乳のたんぱく質から作られるホエイプロテインとカゼインプロテイン、大豆のたんぱく質から作られるソイプロテインがあります。

それぞれ特徴が異なるため、目的や体質に応じて選ぶと良いでしょう。

4.筋トレの効果を実感する食事についてのまとめ

筋トレの効果を実感するためには、筋肉の増強や疲労回復に必要な栄養素を摂取することが重要です。

筋トレを行う上で重要な栄養素には、たんぱく質の他に、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルといった各種の栄養素があります。

たんぱく質は筋肉の主な材料であり、筋肉を増やすためには体重1kg当たり2gの摂取が推奨されます[20]。

炭水化物はトレーニング時のエネルギー源となるため、筋トレ前にしっかり摂りましょう。

脂質については摂取量を調整しながら、必須脂肪酸を取り入れることが健康的な体づくりにつながります。

また一部のビタミンは筋力維持やエネルギー代謝を助け、いくつかのミネラルは筋肉の収縮をサポートします。

筋トレの効果を高めるには食事の摂取カロリーを適切に調整し、栄養バランスをしっかり取りましょう。

また筋トレ前には軽食などでエネルギーを補給し、筋トレ後の飲酒は控えましょう。

筋トレに適した食材としては、鶏むね肉や豚ヒレ、ゆで卵、まぐろやさばなどの魚類、納豆、ブロッコリー、プロテインなどがあります。

この記事を参考に、筋トレの効果を最大化するための食事を心掛けてくださいね。

[20] 一般社団法人 日本プロテイン協会「誰でもわかるプロテインの基礎知識」