内ももを鍛える筋トレメニューは?効果的に行うポイントと注意点

「たるんだ太ももをすっきり引き締めたい……」

「内ももを鍛えるにはどんな筋トレをすれば良いんだろう?」

脚を引き締めるために内ももを鍛えたいと思っているけれど、どのようにトレーニングすれば良いか分からないという方もいらっしゃるでしょう。

内ももの筋肉は太もも全体のかたちに大きく影響するため、内ももを鍛えることはすらりと締まった脚を手に入れることにつながります。

この記事では内ももの筋肉の種類やトレーニング方法、また筋トレをより効果的に行うポイントや、実施に当たっての注意点を解説します。

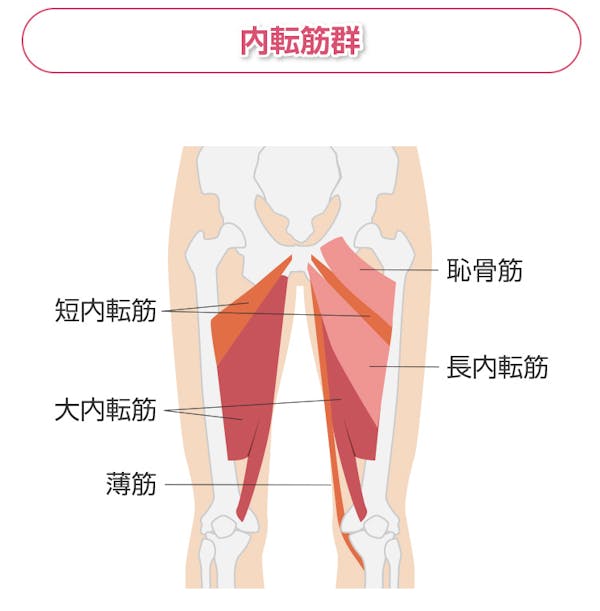

1.内ももにある筋肉とは

「内ももにはどんな筋肉があるの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

内ももには大内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋、恥骨筋という5種類の筋肉があり、股関節を内向きに回転させるはたらきがあることから「内転筋群」と呼ばれています。

内ももの筋肉は脚を閉じる動作の際に用いられますが、日常生活で使われることは少なく、たるみやすいのが特徴です。

たるんだ内ももをトレーニングすることで、太もも全体を効果的に引き締めることができます。

この章では、内ももにある内転筋群がどのような筋肉なのかを解説していきます。

1-1.大内転筋

大内転筋は恥骨と坐骨から伸び、大腿骨の内側の広い範囲にかけてついている筋肉です。

内ももにあるなかで最も大きな筋肉で、太もも後面にある大腿二頭筋と同じくらいの大きさをしています。

1-2.長内転筋

長内転筋は恥骨の前部から大腿骨に伸びている三角形の長い筋肉です。

長内転筋は内向きに回転させるはたらきに加え、関節を曲げる「屈曲」という動作にも使われます。

1-3.短内転筋

短内転筋は恥骨の後部から大腿骨に伸びる、平べったい三角形をした筋肉です。

短内転筋は長内転筋と恥骨筋に覆われており、直接触れることはできません。

1-4.薄筋

薄筋は恥骨から膝を超え、脛骨(けいこつ)まで伸びている細長い筋肉です。

薄筋は股関節と膝関節を超えて伸びる「二関節筋」と呼ばれる種類の筋肉で、内向きに回転させるはたらきに加え、膝関節の屈曲にも使われます。

内転筋群のうち、二関節筋に該当するのは薄筋だけです。

1-5.恥骨筋

恥骨筋は恥骨から大腿骨の上部に伸びている筋肉です。

恥骨筋は大臀(だいでん)筋と長内転筋の間にあるため直接触れることはできません。

2.自重を使った内ももの筋トレメニュー

内ももを鍛えるトレーニングにはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。

この章では、自分の体重を使って内ももを鍛える自重トレーニングを4種類ご紹介します。

自重トレーニングは器具を使わず体一つでできるため、初心者でも自宅で気軽に始められるのが特徴です。

ただし自重トレーニングでは体重以上の負荷を掛けることはできないため、ある程度脚を引き締められたと感じた後は器具を使ったトレーニングを考えてみても良いでしょう。

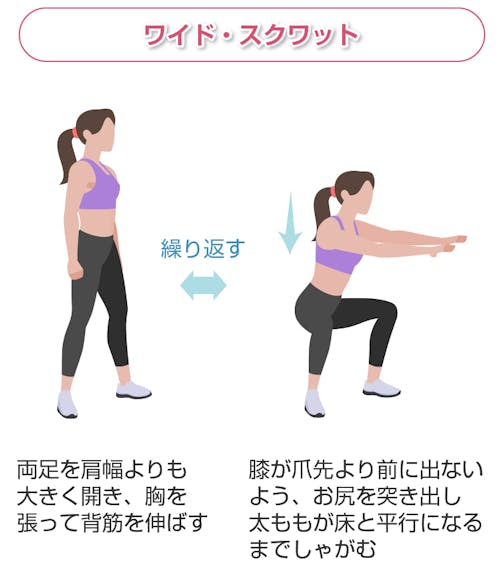

2-1.ワイド・スクワット

ワイド・スクワットは脚を広く開いて行うスクワットの一種です。

ワイド・スクワットでは内ももの筋肉に加え、外側の大腿四頭筋やお尻の大臀筋も鍛えることができますよ。

まず両脚を肩幅よりも大きく開き、胸を張って背筋を伸ばして構えます。

膝が爪先より前に出ないようにしながらお尻を突き出し、太ももが床と平行になるまでしゃがみます。

反動を使わず、しゃがんだときと同じ軌道で立ち上がり、最初の構えの姿勢に戻ります。

この動作を繰り返します。

ワイド・スクワットをする際の最も大切なポイントは、膝を爪先よりも前に出さないことです。

膝が爪先より前に出ると、筋肉ではなく膝関節で体が支えられる形になり、けがの原因になります。

また背中が丸まらないように、意識的に目線は前かやや上を見るようにします。

加えて、常に内ももの筋肉にしっかり力が入っていることを意識しましょう。

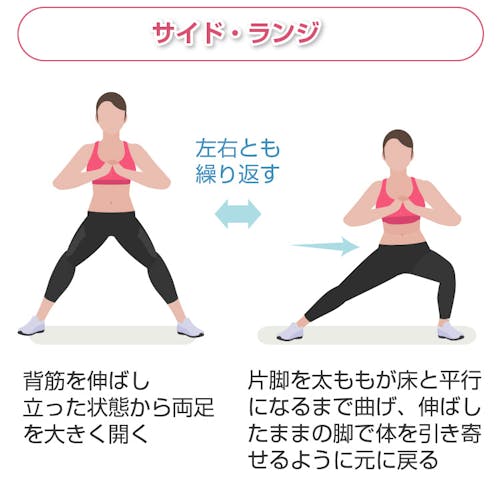

2-2.サイド・ランジ

サイド・ランジは片膝を曲げて腰を落とす横方向の屈伸トレーニングです。

サイド・ランジでは、内ももの筋肉に加えてお尻の大臀筋と太ももの裏側のハムストリングスも鍛えることができます。

まず脚を大きく開き、胸を張って背筋を伸ばして構えます。

次に片方の膝を曲げ、体重を乗せるようにしゃがみます。

曲げた脚の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、かかとに力を入れつつ伸ばした脚で体を引き寄せるように立ち上がります。

左右を入れ替え、同様の動きを行ってワンセットとし、これを繰り返し行います。

内ももの筋肉をしっかり鍛えたい場合、伸ばしている方の脚に力を入れて動くように意識しましょう。

また上半身を前に倒さずしっかり直立し、反動を使わないのがポイントです。

爪先と膝は同じ方向に向いていないと膝の関節を痛める可能性があるので注意しましょう。

2-3.アダクション

アダクションは脚を閉じる動きで内ももを効果的に鍛えられるトレーニング方法です。

アダクションは寝転がった姿勢で、スマホやテレビを見ながらでもできるとてもお手軽なトレーニング方法のため、覚えておいて損はありません。

体を横向きにして寝転がった姿勢から上体を半分起こし、床側の肘を床につきましょう。

このとき両手は床につけ、体を支えておきます。

床についていない方の脚を曲げて反対の脚の前に出し、足裏を床につけて上体のバランスを保ちましょう。

この体勢をとることができたら、床側の脚を真っすぐ伸ばしたまま限界まで高く上げ、ゆっくりと下ろします。

この動作を繰り返します。

反対側の脚も同じ回数だけ上げ下げするようにしましょう。

上げ下げはゆっくりした動作で行い、反動を使わないのがポイントです。

腰が引けたり膝が曲がったりしないように気を付け、内ももの筋肉を使って上げ下げすることに意識を集中しましょう。

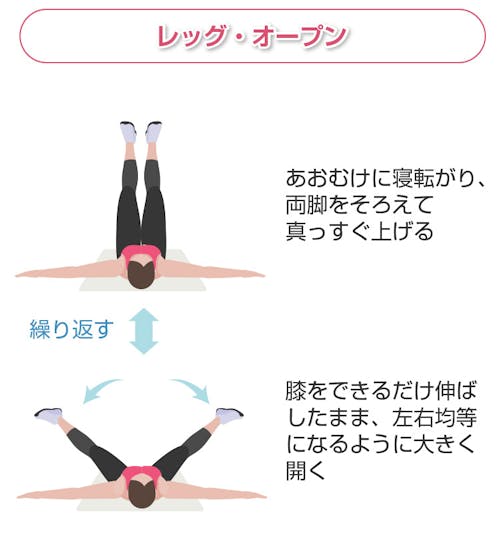

2-4.レッグ・オープン

レッグ・オープンはアダクションと同じように脚を閉じる動きで内ももを鍛えるトレーニングで、「足パカ」とも通称されます。

寝転がった姿勢でできるトレーニングのため、自宅で気軽に行うことができ、おなか周りの筋肉も引き締められるのが特徴です。

まずあおむけに寝転がり、両脚をそろえて真っすぐ上げます。

膝をできるだけ伸ばしたまま、左右均等になるように可能な限り大きく開きます。

脚が開き切ったらゆっくり元に戻します。

この動作を繰り返します。

ゆっくりとした動作で脚を開閉し、内ももの筋肉に力が入っていることを意識するのがポイントです。

反り腰にならないよう、おなかにもしっかり力を入れるようにしてください。

腰が浮いてしまう場合は、腰の下にタオルなどを敷くようにしましょう。

3.器具を使った内ももの筋トレメニュー

「もっと内ももに負荷を掛けて脚を引き締めたい」

「自重トレーニングでは物足りないけれど、ジムに行く時間はなかなかとれない……」

内ももを自宅でもっとしっかり鍛えたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この章では器具を使い、自宅でもできるトレーニング方法を紹介します。

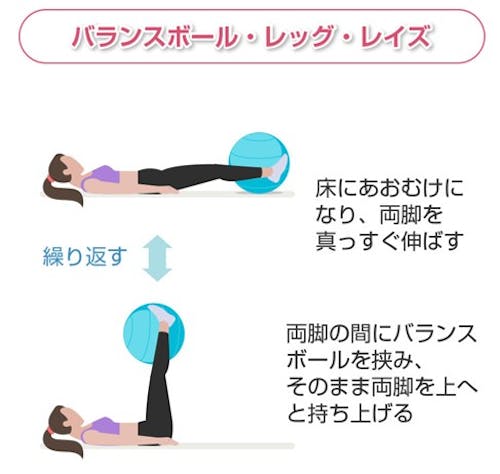

3-1.バランスボール・レッグ・レイズ

バランスボール・レッグ・レイズは、バランスボールを用いて内ももを鍛えるトレーニング方法です。

バランスボール・レッグ・レイズでは内ももに加えて腹筋や股関節周りの筋肉も鍛えられるのが特徴です。

まず床にあおむけになり、両脚を真っすぐ伸ばします。

両脚の間にバランスボールを挟み、そのまま両脚を上へと持ち上げます。

両脚が床に対して垂直になる手前まで両脚を上げたら、元の位置までゆっくり下ろします。

この動作を繰り返します。

脚を下ろす際に反り腰になりやすいので注意しましょう。

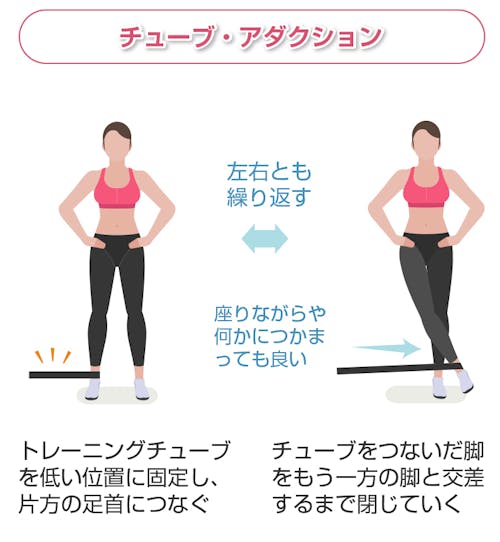

3-2.チューブ・アダクション

チューブ・アダクションはトレーニングチューブを用いて内ももを鍛えるトレーニング方法です。

まずトレーニングチューブをソファの脚のような低い位置に固定します。

チューブを片脚の足首につなぎ、チューブの張力が感じられる位置に足を開いて立ちます。

内ももの筋肉を意識しながらチューブを固定した脚を閉じていきましょう。

もう一方の脚と交差するまで脚を閉じたら、張ったチューブの力に耐えながら開き、元の位置に戻ります。

反動を使うことなくゆっくりと、内ももの筋肉を使うことを意識しながら動かすことがポイントです。

4.筋トレを効率的に行うポイント

「せっかく筋トレするのなら、できるだけ効率的に進めたいな」

せっかく時間を割いて筋トレをするのなら、効率的に進めるためにどのような点に気を付けたら良いのかを知っておきたいものですよね。

この章では、筋トレの効果を最大限に引き出すためのポイントを紹介します。

ポイント1 適切な休息期間を設ける

筋トレは毎日欠かさずした方が良いと考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし筋トレで効果を上げるためには、筋肉を休息させるために適切な期間を空ける必要があります。

筋トレでは筋肉に強い抵抗を掛けるため、筋繊維がダメージを受けます。

そしてダメージが回復する際に「超回復」が起こって筋力が向上します。

筋肉をしっかり超回復させるためには、筋トレ後に十分な回復期間をとる必要があるのです。

このため同じ部位の筋トレは毎日ではなく2~3日に1回、1週間では2~3回程度にとどめることが推奨されています[2]。

この頻度を目安とし、自身の体力やスケジュールに合わせて無理なく筋トレを行っていきましょう。

ポイント2 バランスの良い食事を心掛ける

筋トレの効果を高めるには、たんぱく質を中心にバランスの良い食事を摂ることも重要です。

たんぱく質は炭水化物や脂質と並んで体のエネルギーになる大切な栄養素であるだけでなく、筋肉や臓器、肌や髪などを構成し、体の機能を調整するホルモンや酵素の材料にもなります。

筋トレで傷ついた筋肉が超回復して太くなる際にもたんぱく質が利用されるため、筋トレの効果アップを目指すならばたんぱく質は欠かせません。

ただしたんぱく質を含む食品のなかには高カロリーのものや高脂質のものもあります。

摂取カロリーが多過ぎると脂肪となって蓄積されてしまうため、脚の太さが気になっている方は食事で摂取する総カロリー量にも注意してみましょう。

また筋肉を育て健康な体をつくるためにはたんぱく質以外の栄養素もバランス良く摂ることが必要です。

ポイント3 筋トレだけでなく有酸素運動も行う

筋トレを行う際には有酸素運動も意識的に行うようにしましょう。

有酸素運動は体内の脂肪を燃料とするため、体脂肪を減らす直接的な効果が期待できます。

脚の太さが気になっている方は、筋トレで引き締めるのと同時に有酸素運動で脂肪を減らすことで、より理想の脚の形に近づけることができるでしょう。

なお、筋トレは有酸素運動の前に行うと、有酸素運動の脂肪燃焼効果をより高められるものと考えられます。

筋トレを行うと脳下垂体から成長ホルモンが分泌されます。

成長ホルモンは成長期に多く分泌されるホルモンとして知られていますが、生涯にわたって分泌されるもので、骨や筋肉の発育・発達を促す他に損傷した筋肉の回復も早めます。

また成長ホルモンには中性脂肪の分解も促す効果もあります。

先に筋トレを行って成長ホルモンの分泌を促しておくことで、脂肪が燃えやすい状態になるといえるでしょう。

5.筋トレの際の注意点

筋トレをするにあたって、注意すべき点がいくつかあります。

この章では筋トレの効果を理解し、安全に行うために覚えておくべきことを紹介します。

注意点1 筋トレ前後にストレッチを行う

筋トレの前後には、けがの予防のためにストレッチを行う習慣を付けましょう。

ストレッチは筋肉や関節の柔軟性を高めるための運動で、けがの予防やリハビリ、疲労回復、ストレス解消などの目的で行われます。

ストレッチは大きく「ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)」と「スタティックストレッチ(静的ストレッチ)」の2種類に分けることができます。

ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)は関節を動かしつつ筋肉を伸び縮みさせる動作を繰り返すストレッチで、ラジオ体操などに代表されます。

心拍数や血流量を増加させて体温を上げながら関節可動域を高められるため、運動前のウォーミングアップに適しています。

スタティックストレッチ(静的ストレッチ)は一定方向に筋肉をゆっくり伸ばしたまま静止させるストレッチです。

緊張状態にある筋肉をゆっくり弛緩させられるため、運動後のクーリングダウンやリラクゼーションに適しています。

筋トレの前後に適切なストレッチをしっかり行うことで、無理なく安全に筋トレを続けていけるようになるのですね。

注意点2 自分に合った負荷でトレーニングする

筋トレは自分に合った負荷で無理なく行うことが大切です。

より高い効果を求めるあまり、自分の限界を超えた負荷をかけて筋トレをしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし無理な負荷を掛けて行うとフォームが崩れてけがの原因になる他、オーバートレーニングによって効果を妨げ、疲労骨折や貧血なども引き起こしかねません。

自宅などで筋トレを行う際には少しずつ負荷を上げながら調整していくようにしましょう。

ある程度の期間同じ負荷での筋トレを続け、運動がきつ過ぎたり、楽過ぎたりした場合に内容を見直すようにします。

効果が出てくると最初の負荷では不十分になるため、新たにより高い負荷を設定します。

無理をせず、自分に合った負荷を見つけることが効果的な筋トレには大切なのですね。

注意点3 「部分痩せ」を期待しない

筋トレをする際には、体の狙った部位だけが痩せるとする「部分痩せ」を期待しないようにしましょう。

特定の部位の脂肪だけを落とす部分痩せは、脂肪の特性上起こり得ないといえます。

体脂肪はまず内臓の周辺に付く内臓脂肪から燃え始め、その後全身の皮下脂肪が燃えていきます。

そのため、たとえ特定の部位を主に使って運動をしても、その部分の脂肪だけが先に落ちることは原理上ありません。

もちろん運動やカロリー制限などを続けていけば皮下脂肪も徐々に落ちていくため、結果的に特定部位を含めた全身の脂肪を減らすことができます。

また特定部位の筋トレをしっかり行うことで筋肉がついて引き締まり、その部位が痩せたように見えることはあります。

地道に見えても、着実に筋トレと有酸素運動を続けることが理想のスタイルに近づく最短の道なのですね。

6.内ももを鍛える筋トレについてのまとめ

内ももには大内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋、恥骨筋という5種類の筋肉があります。

これらは股関節を内向きに回転させるはたらきがあることから「内転筋群」と呼ばれています。

*内定筋群のトレーニングには、たるんだ内ももを引き締める効果が期待できます**。

内ももの筋トレには自重を使うものと器具を使うものがあります。

自重トレーニングの代表例としては、脚を広く開いて行うスクワットの一種ワイド・スクワットや、両足を大きく開いて横方向に屈伸を行うサイド・ランジ、テレビやスマホを見ながらでも行えるアダクション、いわゆる「足パカ」に当たるレッグ・オープンなどが挙げられます。

また自重トレーニングでは物足りないという方はバランスボールを用いるバランスボール・レッグ・レイズやチューブを用いて脚を交差させるチューブ・アダクションなどに挑戦してみましょう。

内ももを鍛える際は筋肉を増やすために適切な休息期間を設けるようにしましょう。

たんぱく質を中心にバランスの良い食事を摂ること、筋トレに加え有酸素運動を行うこともポイントです。

また筋トレの前後にはストレッチを実施し、無理せず自分に合った負荷でトレーニングを行うことを心掛けましょう。

特定の部位の脂肪だけを落とすことは脂肪の特性上かないませんが、筋トレをしっかり行うことで筋肉がついて引き締まり、その部分が痩せて見えることはあり得ます。

地道に筋トレと有酸素運動を続け理想の脚を目指しましょう。