初心者におすすめの筋トレメニューを紹介!ポイントや注意点も解説

「筋トレを始めたいけど、どんなトレーニングをすれば良いんだろう?」

「効果的に筋トレするコツがあれば知りたいな。」

筋トレはジムに行かなくても自宅でもできるメニューがあるため、初心者でも手軽にトレーニングを行うことができます。

しかし筋トレを始めるに当たって、どのようなトレーニングをすれば効果的に鍛えられるのか分からないと困ってしまいますよね。

また、筋トレは筋肉を鍛えるだけではなくさまざまなメリットがあるため、あらかじめ目的を決めておくとモチベーションを維持して取り組むことができるかもしれません。

この記事では、初心者におすすめのトレーニング、効果的に行うためのポイント、筋トレを行うときの注意点をご紹介します。

1.筋トレのメリット

「筋トレにはどのようなメリットがあるんだろう?」

このように気になっている初心者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

筋トレすることで筋肉が増えてたくましくなるだけではなく、日常生活でより過ごしやすくなりますよ。

そこで、この章では筋トレのメリットを解説します。

メリット1 基礎代謝が上がる

筋トレをすることで、基礎代謝が上がります。

基礎代謝は筋肉の影響を受け、筋肉量を増やせばそれに伴って基礎代謝も向上します。

そのため、筋トレで筋肉量を増やせば自然と消費エネルギーも増え、太りにくい体になるのです。

基礎代謝を上げておくと、ダイエットが成功した後のリバウンドを予防するのにも役立つといえるでしょう。

メリット2 脂肪の分解を促進できる

筋トレのような激しい運動を行うと、成長ホルモンが分泌されます。

成長ホルモンと聞くと成長期に分泌されるものというイメージがあるかもしれませんが、生涯にわたって分泌され、骨や筋肉の発達を促したり疲労の回復を早めたりする他、中性脂肪の分解を促す強い作用を持っています。

脂肪の燃焼には筋トレよりも有酸素運動の方が効果的であるといわれていますが、有酸素運動の前に筋トレを行っておくことで脂肪の分解を促し、有酸素運動の脂肪燃焼効果を高めることができることが分かっているのです[2]。

筋トレと有酸素運動を組み合わせることで、効果的にダイエットを進められると考えられるのですね。

[2] 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

メリット3 冷えや肩こりの改善が期待できる

筋トレをすることで、体の冷えや肩こりの改善が期待できます。

冷えはストレスなどによって体温調節が機能しなくなることや運動不足で筋肉量が少なくなることで起こります。

また肩こりの原因には運動不足やストレス、冷房による冷えなどさまざまなものがありますが、長時間同じ姿勢で過ごすことによる首や肩周りの血流の悪化も考えられます。

筋トレで筋肉量を増やせば血行が促進されるため、冷えや肩こりの改善につながることが期待できます。

冷え性や肩こりに悩んでいる方は、筋トレをすることで予防や改善に効果が期待できるかもしれませんよ。

メリット4 ストレス解消につながる

筋トレはストレスの解消にも役立ちます。

筋トレをはじめとした運動は、日常生活において気分転換やストレス解消につながることが分かってきています。

また、仕事のストレスによって引き起こされる抑うつと身体活動との関連を調査した研究によると、余暇に生活活動や運動を行うことで抑うつの状態が抑えられる可能性があると報告されています[3]。

このように、筋トレはストレス解消にも効果があるといえるのですね。

[3] 甲斐裕子,永松俊哉,志和忠志,杉本正子, 小松優紀, 須山靖男「職業性ストレスに着目した余暇身体活動と抑うつの関連性についての検討」(『体力研究』107 巻 1-10)

2.初心者におすすめのトレーニングメニュー

「初心者が筋トレを始めるにはどんなトレーニングが良いんだろう?」

このように、どのようなトレーニングから始めれば良いかお困りの初心者の方もいらっしゃるかもしれません。

筋トレはジムで行うイメージもありますが自分の体重を負荷にして行う自重トレーニングは自宅でもできるため、ジムに行かなくても筋トレができます。

また、ダンベルなどの器具を使わなくてもできるため、初心者の方が今日からでもトレーニングを始められますよ。

この章では初心者におすすめのトレーニングメニューをご紹介します。

2-1.プランク

「プランク」というトレーニングは腹筋をメインに鍛えることができます。

シックスパックやくびれをつくりたい方におすすめのトレーニングです。

プランクはさまざまな種類のトレーニングがありますが、両足の爪先と両腕で体を支える体勢が基本となります。

まず、四つんばいの状態になり、両肘は床につけます。

脚は両膝を伸ばして、頭からかかとまで一直線にしたまま30秒キープしましょう。

これを数回繰り返します。

プランクは正しい姿勢で行うことが重要であるため、キープできる範囲で行い少しずつ時間や回数を増やしていきましょう。

頭からかかとまで一直線の姿勢にするのが難しい場合は、両膝を床につけた状態から行うようにしてくださいね。

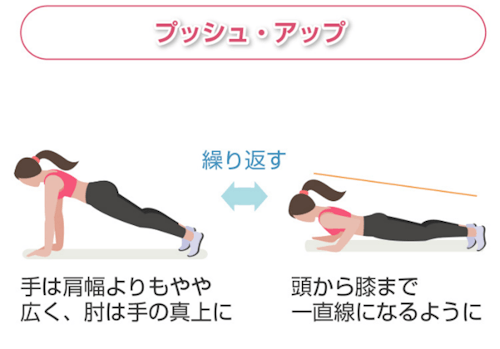

2-2.プッシュ・アップ

「ノーマル・プッシュ・アップ」は、一般的に腕立て伏せと呼ばれているトレーニングです。

胸の筋肉をメインに肩や二の腕の筋肉なども鍛えられるといわれています。

まずはうつぶせになって両手と爪先を床について体を支え、頭から膝までが一直線になるように構えましょう。

このとき手は肩幅よりも広げ、肘が手の真上に来るようにします。

次にゆっくりと肘を曲げ、体を床に近づけていきます。

上体を床につくギリギリまで下げたら、肘を伸ばして元の姿勢に戻ります。

肘を伸ばした状態のときは顎を引き、大胸筋をしっかり収縮させましょう。

またトレーニングを通じて肩甲骨を寄せるよう意識するのがポイントです。

お尻が浮いたり腰が反ったりしないようしっかり体勢を維持してくださいね。

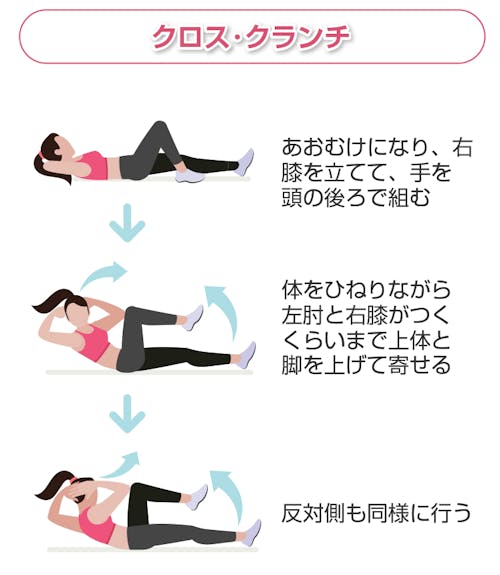

2-3.クロス・クランチ

「クロス・クランチ」は腹斜筋や腹直筋といった腹筋を鍛えることができるトレーニングです。

このトレーニングはくびれをつくったり姿勢を改善したりすることに役立ちます。

まず、あおむけになり、手は後頭部に添えて頭を軽く持ち上げた状態にします。

片膝と反対側の肘を近づけるように、上体と脚を持ち上げましょう。

左右交互に繰り返し行います。

膝を動かすときは、膝を股関節の真上まで持ち上げるようにします。

また、持ち上げている間はおなかに力を入れるようにしてくださいね。

2-4.スクワット

下半身を鍛えるトレーニングとして「スクワット」がおすすめです。

スクワットはしゃがんで立ち上がる動作を繰り返し行うトレーニングのことをいいます。

スクワットによって鍛えられる太ももやお尻は立ったり歩いたりなどの日常動作に関わるため、日常生活を送る上で重要な部分といえます。

まず、両足を肩幅程度に広げ、爪先がやや外向きになるように立ちます。

このとき、膝は爪先と同じ方向になるようにしましょう。

椅子に座るイメージで、お尻を後ろへ引きながらゆっくりと膝を曲げて腰を落としていきます。

腹部に力を入れ、背中は真っすぐ伸ばした状態を維持するようにしましょう。

膝の角度が90度になるまで曲げたら、ゆっくり元の体勢に戻ります。

これを繰り返します。

スクワットを行っている間は、膝が爪先よりも前に出ないように意識しましょう。

ただし、スクワットは体勢によっては関節を痛める恐れがあります。

不安のある方は椅子の背もたれを使ったスクワットや、椅子に座り椅子から立ち上がる動作を繰り返す「椅子スクワット」もおすすめですよ。

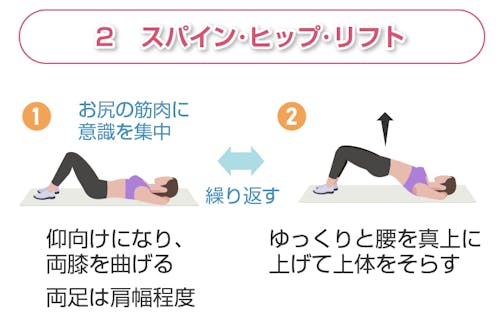

2-5.スパイン・ヒップ・リフト

「スパイン・ヒップ・リフト」はお尻を鍛えるトレーニングです。

腰をひねるときなどに必要なお尻の筋肉が疲労を起こすと、腰痛につながる恐れがあります。

腰痛を予防するために、お尻の筋肉を鍛えておくと良いでしょう。

まず、あおむけの状態で両膝を曲げ、両手は後頭部の後ろで組みます。

このとき、両足は肩幅程度に開きましょう。

腰を真上に上げて上体を反らしていきます。

上体をそらしたら少し静止し、ゆっくりと腰を下ろしていきましょう。

このトレーニングを行うときは、お尻の筋肉に意識しながら動かすようにしてくださいね。

3.効果的に筋トレを行うためのポイント

「筋トレの効果を上げるためのコツってあるのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

筋肉を鍛えるためには、トレーニング・栄養・休息の三つが必要といわれています。

そのため、生活習慣の見直しや改善をすることで効率良く筋肉を鍛えられるかもしれません。

この章では効果的に筋トレを行うためのポイントを解説します。

ポイント1 筋トレ前後にストレッチを行う

効果的に筋トレするためには、筋トレ前後にストレッチを行いましょう。

ストレッチは筋肉を伸ばすことで筋肉や関節の柔軟性を高める運動のことをいいます。

そのため、筋トレ前にストレッチを行うことで、体の可動域が広がって動きやすくなり、けがの予防に役立ちます。

また筋トレ後にストレッチを行うことで運動後の疲労回復にも効果があるといわれています。

ストレッチは反動や動きをつけて行う「動的ストレッチ」とゆっくりと持続的に伸ばす「静的ストレッチ」があります。

筋トレ前は動的ストレッチ、筋トレ後は静的ストレッチが適しているため、場面に応じてストレッチを行うと良いでしょう。

ただし、ストレッチもやり方を誤ると筋肉を痛めて逆効果となる恐れがあるため、ストレッチを行う際に注意すべき点があります。

そこで、以下にストレッチのポイントを紹介するためポイントを意識しながら取り組んでくださいね[4]。

【ストレッチのポイント】

- 20秒間以上は伸ばす

- 伸ばす部位を意識して行う

- 痛くなく気持ちが良いと感じる程度に伸ばす

- 呼吸をしながら行う

- 筋トレする部位をメインに行う

ポイント2 筋肉に必要な栄養素をバランス良く摂る

筋肉に必要な栄養素をバランス良く摂ることも重要です。

特にたんぱく質は筋肉の材料となるため、筋肉を増やすためには重要な栄養素です。

たんぱく質を摂るためには、たんぱく質を多く含む肉や魚、卵などの食品を食事に取り入れると良いでしょう。

ただし、一度にたんぱく質を大量に摂取してもすべて利用されないため、1日3食に分けてこまめに摂ることがおすすめです。

また、たんぱく質だけではなくエネルギー源となる糖質を摂取することも必要です。

筋肉は体を動かしてなくてもエネルギーを消費しており、筋肉量が増えると消費エネルギーも自然と増えていきます。

しかし、ダイエットなどの食事制限によりエネルギーが不足すると筋トレの効果が十分に得られなくなる恐れがあります。

そのため、エネルギーが不足しないように糖質を摂取しましょう。

その他にも、エネルギーをつくるのをサポートしたりたんぱく質から筋肉に合成するのに関わったりするビタミン類を摂取することも必要です。

たんぱく質や糖質、ビタミンなどといった栄養素はそれぞれが含まれている食品が異なるため、いろいろな食品を取り入れてバランスの良い食事にしてくださいね。

ポイント3 休息をしっかりとる

筋トレの効果を上げるために休息をとることもポイントです。

筋トレは2〜3日に1回、もしくは週に2〜3日程度の頻度で行うのが最適といわれています[6]。

筋トレをすると筋繊維が破断し、その後2〜3日の修復期間を経てもとの筋肉より少し太くなり、これを繰り返すことで筋肉量が増え筋力もアップします[7]。

つまり、同じ部位の筋トレは毎日行う必要はなくしっかり休息をとることで効果的に鍛えることができるのです。

筋肉を鍛えるためにトレーニングを行うことに意識しがちですが、休息もトレーニングの一環と捉えておきたいですね。

4.筋トレを行うときの注意点

筋トレを始めたばかりの初心者だと誤った方法でトレーニングをしてけがをしたり効率を下げたりしてしまう恐れがあります。

そのため、筋トレを始めるときは筋トレの注意点を知っておくと良いでしょう。

「筋トレをするときはどんなことに気を付けたら良いんだろう?」

このように気になっている初心者の方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、この章では筋トレを行うときの注意点をお伝えします。

注意点1 無理なトレーニングをしない

過度なトレーニングを控え、無理をしないように注意しましょう。

痛みや疲労がある状態でトレーニングを続けると、けがを引き起こしたりトレーニングの効果を十分に得られなかったりすることがあります。

そのため、疲労や痛みがある場合は十分な休息をとり、痛みや疲労を解消するのがポイントです。

また、筋トレを始めてすぐに高い負荷をかけてしまうと体勢が崩れて転倒などしてけがをする恐れもあります。

初めは無理に高い負荷のトレーニングはせず、少しずつ負荷を上げながら調節することが重要です。

まずは少ない回数や弱い負荷から始めて自分の状態に合わせてトレーニングしていきましょう。

注意点2 空腹や満腹状態で行わない

空腹や満腹状態でのトレーニングは控えましょう。

空腹状態でのトレーニングは体内にある脂肪をエネルギー源として利用されます。

このような説明だとダイエットをしたい方にとっては良いことのように思われるかもしれません。

しかしエネルギーが不足していると筋肉も分解されてしまい、せっかくトレーニングを行っても効果があまり得られない可能性があります。

またエネルギー不足となるとパフォーマンスが落ちてしまうことも考えられるので、できるだけ空腹状態でのトレーニングは避けるようにしましょう。

ただし満腹状態でトレーニングを行うことも禁物です。

食後は食べ物の消化により胃腸が活発にはたらくため、胃腸には多くの血液や酸素を必要とします。

そこで食後すぐに激しい運動をすると血液が筋肉や肺に流れ、胃腸への血液が不足し消化機能が弱まってしまうのです。

この消化不良により腹痛や吐き気を催す恐れがあるため、満腹状態での筋トレは避けると良いでしょう。

多くの食べ物の消化時間はおよそ数時間といわれているため、筋トレの数時間前に食事を済ませておくことがおすすめです。

ただし、揚げ物などの脂質の多い食品は消化時間が長くなるため、筋トレ前には摂取を控えるようにしてくださいね。

5.初心者におすすめの筋トレについてのまとめ

筋肉量を増やす筋トレには、基礎代謝が上がるという大きなメリットがあります。

太りにくい体になりたい方はぜひ実施すべき運動だといえるでしょう。

また筋トレのような激しい運動は、脂肪の分解を促進する成長ホルモンの分泌を促すといわれています。

筋肉がつくことで冷えや肩こりの改善が期待できるのもうれしいポイントですよね。

さまざまなメリットのある筋トレですが、何から初めて良いのか分からないとお困りの初心者の方もいらっしゃるかもしれません。

まずは自分の体重を負荷にする自重トレーニングに取り組むのがおすすめです。

プランクでは腹筋を、プッシュ・アップでは胸や肩、二の腕の筋肉を鍛えられます。

またおなかの筋肉を鍛えてくびれをつくりたい方は、クロス・クランチにチャレンジしてみましょう。

スクワットでは日常生活を送る上でも重要な太ももの筋肉を鍛えられます。

スパイン・ヒップ・リフトではお尻を鍛えられるため腰痛予防などに有効です。

このように種目によって鍛えられる筋肉は異なるため、ご自身の目的に合わせて実施するトレーニングを決めましょう。

また筋トレの前後にストレッチを実施することで、けがを予防したり疲労回復を促したりすることができます。

筋肉を効果的に増やすためには、必要な栄養素をバランス良く摂取することを心掛けましょう。

筋肉が増強する期間を確保するためにしっかり休息をとることも重要ですよ。

また無理な負荷でのトレーニングや空腹時・満腹時のトレーニングは避けましょう。

この記事を参考に、筋トレにチャレンジしてみてくださいね。