筋肉痛のときの筋トレはNG?回復法とトレーニングの正しい進め方

「筋肉痛のときは無理にトレーニングをしない方が良いのかな?」

「効率良くトレーニングをするためにも、有効な回復法を知りたい……」

筋トレに励んでいる方には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

筋肉痛がある場合はけがをするリスクが高まるため、トレーニングを控え休息をとることが重要です。

筋肉痛を治すための方法として、休息や入浴、マッサージなどが挙げられます。

どうしても筋トレをしたい場合は、筋肉痛のある部位以外を鍛えると良いでしょう。

この記事では筋肉痛のときの筋トレについて、回復法、筋トレをする際のポイントを解説します。

筋肉痛を予防するためのコツもご紹介するので、参考にしてくださいね。

1.筋肉痛のときの筋トレはNG?

「筋肉痛があるときに筋トレをしても良いのかな?」

と気になる方もいらっしゃるかもしれません。

結論からお伝えすると筋肉痛があるときはトレーニングを休んだ方が良い、といえるでしょう。

そもそも筋肉痛とは運動によって生じる筋肉の痛みで、筋肉を構成する「筋線維」が傷ついた状態と考えられています。

筋線維は筋トレを行うと傷つけられ、傷ついた筋線維は回復すると元よりも少し太くなります。

この仕組みを「超回復」といい、筋トレと超回復を繰り返すことで筋肉量や筋力が増強します。

超回復には2〜3日かかるため、この間はトレーニングを休んだ方が良いとされています[1]。

筋肉痛がある状態で無理にトレーニングを行うと、筋肉痛が長引き超回復を妨げる可能性があります。

さらに通常よりも柔軟性が低下しているためけがのリスクが高まったりする恐れもあるといわれています。

このため、筋肉痛があるときは筋トレを休んだ方が良いでしょう。

2.筋肉痛がないと筋トレの効果はない?

「筋線維が傷つけられて筋肉が強くなるなら、筋肉痛を感じない筋トレには効果がないのかな?」

このように疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。

しかし、筋トレを行って筋肉痛がなかったからといって効果がないとは限りません。

しっかりとトレーニングを行なっていれば筋肉痛があってもなくても、筋肉の成長につながると考えられています。

筋肉痛になりやすい部位や筋肉痛を引き起こしやすいトレーニングもあり、効果と痛みは比例するとはいえないのです。

筋トレを行っても筋肉痛が生じない場合、いくつかの理由が挙げられます。

筋肉が負荷に慣れている場合や筋肉痛が生じる前に傷ついた筋肉が治った場合、筋肉痛は起こりません。

これらのケースでは痛みがなくても筋トレの効果はしっかり出ていると考えられます。

一方、負荷が極端に足りない、フォームが悪いといった理由で筋肉痛が起こらない場合もあります。

負荷が足りないと望ましい筋トレの効果は得られていないと考えられます。

またフォームが悪い場合にも意図していた部位に負荷がしっかりとかかっておらず、効果が薄れてしまう恐れがあります。

十分にトレーニングを行ったつもりでも筋肉痛がない場合には、トレーニングの内容やフォームは適切か一度確認してみると良いでしょう。

一方、筋トレで筋肉痛にならない場合とは逆に、筋肉痛になりやすい種目もあります。

筋肉を伸ばす動作が含まれるトレーニング種目は筋肉痛の原因になりやすいとされています。

また、これまであまり鍛えていなかったり筋肉量が少なかったりする部位は筋肉痛になりやすいといわれています。

弱い部位のトレーニングや筋肉を伸ばす種目を行ったときは筋肉痛が生じることを覚悟の上、翌日からはゆっくり休むことを心掛けると良いかもしれませんね。

また、トレーニング中のフォームが崩れていることで筋肉痛が起こることもあります。

鍛えているはずの部位とは異なる場所が痛む場合などはフォームの崩れから余計な負荷がかかっている可能性があるので、正しいフォームで行うことを心掛けてくださいね。

3.筋肉痛を治すためのポイント

「筋肉痛をできるだけ早く治す方法はあるかな?」

効率良く筋肉を鍛えるために、効果的な回復法を知りたいですよね。

そこでこの章では筋肉痛を治すためのポイントを解説します。

ポイント1 休息をとる

筋肉痛の回復法として、まず休息をとることが重要です。

筋肉痛は時間の経過に伴って治るので、まずは十分に体を休めるようにしましょう。

また数日間の休息をとることで、超回復が起こり筋力の向上につながります。

同じ部位のトレーニングは2、3日空けて行うと効率良く筋肉が鍛えられるでしょう[2]。

痛みがある場合は無理にトレーニングをしないようにしてくださいね。

ポイント2 入浴をする

入浴は筋肉痛を緩和する効果が期待できます。

入浴する際にシャワーのみで済ませる方もいらっしゃるかもしれませんが、筋肉痛を緩和するためにはお湯につかることが有効です。

筋肉痛が起こっているときの筋肉は疲労しており、その内部では血流が悪化している状態だと考えられています。

これにより筋肉や筋肉を包む「筋膜」が緊張し、硬くなっていると考えられるのです。

血流を良くし筋肉の疲労を改善することで、筋肉痛のより早い回復が期待できます。

血流を良くするためには体を温めることが有効とされています。

全身を温めると血管が拡張し、血行が改善します。

お湯につかれば全身を温めることができるため、筋肉の疲労回復や筋肉痛の緩和に効果的だといえるのですね。

また入浴することで心身の疲れがとれ、リラックス効果も期待できます。

ただし熱過ぎるお湯につかると交感神経が優位にはたらきリラックス効果が得られなくなるため、ぬるめのお湯につかると良いでしょう。

なお激しい運動をした後に体を冷やしているケースがありますが、運動直後の筋肉痛は冷やすとかえって悪化する恐れがあるので注意が必要です。

筋肉が熱を持っているときのみに冷やし、熱が引いたら体を温めるようにしましょう。

ポイント3 マッサージをする

マッサージをすることも筋肉痛を緩和する方法の一つです。

筋肉痛のある所をマッサージすると、その部位の血管が拡張し血液の循環が活発になります。

これにより痛みの原因物質の除去が促進され、筋肉痛を緩和する作用が期待できるとされます。

ただしマッサージの指圧が強過ぎると筋肉を傷つけてしまう可能性があるため、指圧の強さに注意しましょう。

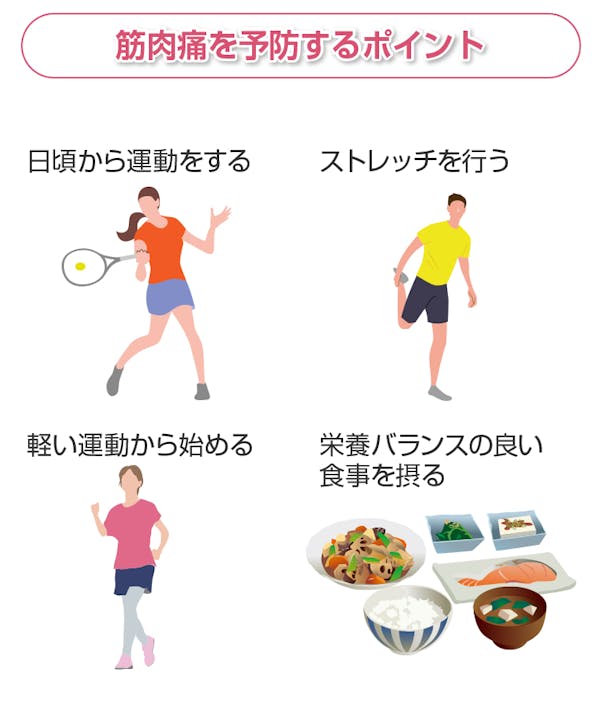

4.筋肉痛を予防するためのポイント

「筋肉痛をできるだけ抑える方法はないんだろうか?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

効率良くトレーニングを行うためには、できるだけ筋肉痛は抑えたいですよね。

そこでこの章では、筋肉痛を予防するためのポイントを解説します。

ポイント1 日頃から運動をする

筋肉痛を予防するためには、日頃から運動をすることが重要です。

筋肉痛は慣れない運動を行うことで、筋肉に負担がかかり発症すると考えられています。

普段トレーニングをしていないと、筋肉が細くなり少しの負荷でも筋肉痛を発症しやすくなるのです。

日頃からトレーニングをして筋肉を鍛えておくことで、筋肉痛の発症を抑えることができます。

トレーニングを習慣化させて、筋肉痛になりにくい体づくりをしましょう。

ポイント2 ストレッチを行う

筋肉痛を予防するためには、トレーニングの前後にストレッチを行うようにしましょう。

ストレッチとは、筋肉を伸ばしたり関節を動かしたりする運動のことをいいます。

筋肉の緊張をほぐしたり筋肉の内部の血行を促進したりするため、筋肉痛を予防する効果が期待できます。

その他にもけがの予防やストレス解消にも役立つとされています。

ストレッチは主に「動的ストレッチ」と「静的ストレッチ」に分けられ、行うタイミングによって適したストレッチの種類が異なります。

まずトレーニング前のストレッチには、ウォーミングアップ(準備運動)として関節を動かしながら筋肉を伸び縮みさせる「動的ストレッチ」が適しています。

一方でトレーニング後のストレッチには、クールダウン(整理運動)として筋肉を伸ばし続けてリラックスする「静的ストレッチ」が適しています。

トレーニング時のけがを予防するためにも、ストレッチを十分に行いたいですね。

ストレッチの具体的な方法は公益財団法人 健康・体力づくり事業財団の健康ネット「ストレッチングの方法」を参考にしてみてください。

ポイント3 軽い運動から始める

軽い運動から始めて少しずつ負荷を上げることも、筋肉痛を予防する上で重要です。

初めから激しい運動をすると筋肉へ急激な負荷がかかるため、筋肉が傷つき筋肉痛が起こりやすくなるとされます。

そのため筋トレのなかでも軽いメニューから始める、1回のトレーニングのセット数やトレーニングの頻度を減らすなどの工夫をすると良いでしょう。

なお、筋肉にはジャンプなどの瞬発的に大きな力を発揮する「速筋」とランニングなどの長時間にわたり一定の力を維持する「遅筋」があります。

習慣的にトレーニングを行っていない場合は速筋が衰えている可能性があるため、まずは遅筋を使う「有酸素運動」から取り組むと良いでしょう。

有酸素運動にはウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクスダンスなどが該当します。

特に日頃から運動をしていない方は無理せず有酸素運動から行ってくださいね。

ポイント4 栄養バランスの良い食事を摂る

筋肉痛の予防のために、栄養バランスの良い食事を摂るようにしましょう。

特に意識して摂りたい栄養素としては、たんぱく質、糖質、ビタミンB群などが挙げられます。

筋肉を鍛えるためにはたんぱく質の補給が必要と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

たんぱく質は筋肉の材料になるため、傷ついた筋線維の修復に欠かせない栄養素といえます。

主に肉類や魚類、卵類、豆類に多く含まれています。

特に筋肉の維持や強化に必要な「BCAA(分岐鎖アミノ酸)」を含むまぐろや鶏肉などの食品を摂ると良いでしょう。

また糖質やビタミンB群は、トレーニングに必要なエネルギーをつくり出す上で重要な栄養素です。

糖質はご飯、パン、麺、いもなどに、ビタミンB群は肉類、魚類、野菜類などさまざまな食品に含まれています。

さらにミネラルの一種であるマグネシウムやカリウムは筋肉が正常に機能するためのはたらきがあり、十分に摂取したい栄養素です。

マグネシウムやカリウムは海藻類、豆類、野菜類、魚介類などに含まれています。

これらの栄養素を十分に摂るために、主食・主菜・副菜をそろえた食事をするように心掛けましょう。

厚生労働省と農林水産省が共同で策定した「食事バランスガイド」は、1日の食事バランスを整えるポイントが紹介されています。

量や食材などがイラストで分かりやすく提示されているので、参考にしてみてくださいね。

5.筋肉痛があるときの筋トレのポイント

「筋肉痛があっても筋トレを続けたい……」

このように筋肉痛があってもトレーニングを継続して行いたい方もいらっしゃるでしょう。

その場合はトレーニングの部位を変えることでトレーニングを継続することができます。

例えば足の筋トレをした翌日は腕の筋トレを行う、腕の筋トレをした翌日は背中の筋トレを行うといったように毎日部位を変えながらトレーニングを行うと良いでしょう。

あらかじめ1週間の筋トレメニューを決めてローテーションすると、継続してトレーニングが行いやすいと考えられます。

部位を変えながらトレーニングを行う際は、フォームが乱れないようにしっかり固定して行うことがポイントです。

フォームが乱れると、負荷をかけたくない部位まで負荷がかかってしまう恐れがあります。

また、筋肉痛がある部位を引き続き鍛えたい場合は、負荷の小さい筋トレを行いましょう。

負荷の小さい筋トレは傷ついた筋線維を回復するのに役立つとされています。

通常の筋トレよりもダンベルの重量や筋トレの回数を減らしてトレーニングを行うと良いでしょう。

ただし筋肉痛がひどい場合は、入浴やマッサージなどでケアしたり休息をとったりすることが必要です。

痛みの程度を考慮して、無理のないトレーニングを行うようにしましょう。

6.筋肉痛のときの筋トレのまとめ

筋肉痛があるときは、筋トレを控えて筋肉痛を治すことが重要です。

筋肉痛のある状態で無理に筋トレを続けるとけがのリスクを高めたり、筋肉の超回復を妨げたりする恐れがあります。

ただし痛みや効果は比例するものではなく、しっかりとトレーニングできていれば筋肉痛がなくても筋トレの効果があります。

筋トレの効果が十分に感じられない場合はトレーニング内容やフォームの確認をすると良いでしょう。

筋肉痛を効率良く治すためには休息をとる他、入浴やマッサージをすることが効果的です。

また日頃から運動する、トレーニングの前後にストレッチを行う、栄養バランスの良い食事を摂ることで筋肉痛を予防する効果が期待できます。

毎日トレーニングに取り組みたい場合は、鍛える部位を変えたり負荷の小さい筋トレを行ったりすると良いでしょう。

無理なく続けられるように自分に合ったトレーニングメニューを見つけてくださいね。