「ビタミンBって1とか12とか数字が付いているけど、一体何種類あるの?」

「ビタミンB群にはどんな効果があるのかな……」

このような疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ビタミンB群は互いに助け合ってはたらく8種類の栄養素から構成されています。

いずれも体内で重要な役割を果たしているためバランス良く摂取することを心掛けましょう。

この記事ではビタミンB群とはどのようなものなのか、8種類の栄養素にはそれぞれどのようなはたらきがあるのか、詳しく解説します。

1.ビタミンB群とは?

「ビタミンB群ってどれくらい種類があるんだろう?」

と疑問に思っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

それぞれどのようなはたらきがあるのかも気になりますよね。

まず、ビタミンB群とはどのようなものかについて分かりやすくご説明していきましょう。

1-1.8種類の栄養素で構成される

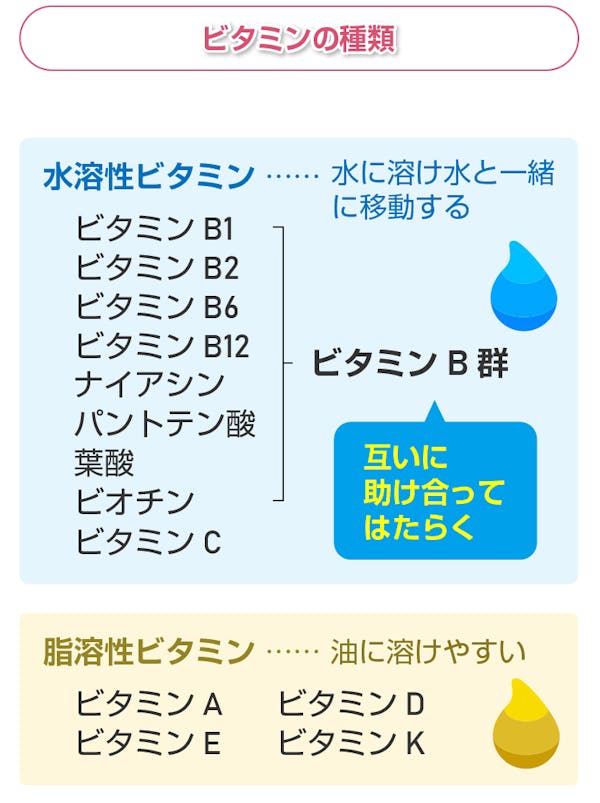

ビタミンB群には、以下の8種類の栄養素があります。

【ビタミンB群に該当するビタミン】

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ビタミンB6

- ビタミンB12

- ナイアシン

- パントテン酸

- 葉酸

- ビオチン

ビタミンは油に溶けやすい「脂溶性ビタミン」と、水に溶け水と一緒に移動する「水溶性ビタミン」に分けられます。

その水溶性ビタミンのうち、ビタミンC以外のビタミンが「ビタミンB群」に該当します。

一般的な呼称に「ビタミンB」と付いていないものでも、ナイアシンはビタミンB3、パントテン酸はビタミンB5、ビオチンはビタミンB7、葉酸はビタミンB9とそれぞれに別名があります。

ビタミンB群は互いに助け合ってはたらくため、バランス良く摂る必要があるといえます。

1-2.エネルギー生成に必須

ビタミンB群は体内でエネルギーを作り出す「エネルギー代謝」に欠かせない栄養素です。

「エネルギーになるのは糖質やたんぱく質じゃないの?」

と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんね。

私たちの体は食べ物に含まれている糖質・脂質・たんぱく質の3つの栄養素から体を動かすエネルギーを取り出しています。

しかしこれら3種類の栄養素を摂取するだけでは十分なエネルギーを生み出すことはできません。

糖質や脂質、たんぱく質から十分なエネルギーを作り続けるためにはビタミンB群のはたらきが非常に重要となるのです。

そのためビタミンB群が不足すると、十分なエネルギーを生成することができず疲労の原因にもなるともいわれています。

元気な日々を過ごすためにビタミンB群は欠かせない存在なのですね。

【関連情報】 「疲労の原因」についてもっと知りたい方はこちら

2.ビタミンB群の作用と含まれる食品を徹底解説!

「ビタミンB群はそれぞれにどんなはたらきがあるの?」

「摂取するためには何を食べれば良いのかな?」

というのが気になるポイントですよね。

ビタミンB群はエネルギー代謝の過程ではたらくだけでなく、さまざまなはたらきを持っています。

ここでは、ビタミンB群のそれぞれのはたらきや1日に摂取すべき量、豊富に含まれている食品などについて詳しく解説します。

【ビタミンB群のはたらき】

- ビタミンB1:糖質の分解を助ける

- ビタミンB2:脂質の代謝を促す

- ビタミンB6:健康な肌や髪、歯を作る

- ビタミンB12:血液を作る

- ナイアシン:皮膚や粘膜の健康維持を助ける

- パントテン酸:脂質・糖質・たんぱく質の代謝に役立つ

- 葉酸:貧血を防ぐ

- ビオチン:皮膚や粘膜の健康維持を助ける

2-1.ビタミンB1:糖質の分解を助ける

まずはビタミンB1について詳しくご説明しましょう。

ビタミンB1は食べ物に含まれる糖質からエネルギーを作り出すために必要なビタミンの一つです。

ビタミンB1には糖質の分解を助けるはたらきがあります。

糖質の多く摂取すればするほどビタミンB1が使用され、不足しやすくなってしまうといわれています。

そのため、特に普段から糖質の多い食生活を送っている方は意識して摂取しておきたい栄養素の一つです。

また、ビタミンB1には中枢神経と末梢神経の機能を正常に保つ作用もあります。

脳は糖質が分解されて作られるブドウ糖をエネルギー源としているため、正常に機能するためには糖質の分解を助けるビタミンB1が不可欠だと考えられるのですね。

「ビタミンB1を摂るためにはどんなものを食べれば良いんだろう?」

というのも知っておきたいところですよね。

ビタミンB1は豚肉や穀類などに多く含まれています。

例えば以下のような食品から摂取することができますよ。

【ビタミンB1を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 豚ヒレ肉 | 生 | 1.32mg |

| 豚もも肉(脂身付き) | 生 | 0.90mg |

| 豚ロース肉 | 生 | 0.80mg |

| ロースハム | 生 | 0.70mg |

| 豚ひき肉 | 生 | 0.69mg |

| 玄米 | - | 0.41mg |

| 干しそば | 乾燥 | 0.37mg |

| 発芽玄米 | - | 0.35mg |

ちなみに、ビタミンB1の食事摂取基準は以下のとおりです。

【ビタミンB1の1日当たりの推定平均必要量および推奨量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜49歳 | 1.2mg | 1.4mg |

| 50〜74歳 | 1.1mg | 1.3mg |

| 75歳以上 | 1.0mg | 1.2mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜49歳 | 0.9mg | 1.1mg |

| 50〜74歳 | 0.9mg | 1.1mg |

| 75歳以上 | 0.8mg | 0.9mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦・授乳婦の場合は推定平均必要量・推奨量ともに0.2mgが付加されます[1]。

[1] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2-2.ビタミンB2:脂質の代謝を促す

ビタミンB2は特に脂質をエネルギーとして使うために必要な物質です。

また肌や爪、髪の毛の健康を維持したり成長を促したりするはたらきもあるとされています。

ビタミンB2はレバーなどに多く含まれており、以下のような食品から摂取することができます。

【ビタミンB2を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 豚レバー | 生 | 3.60mg |

| 牛レバー | 生 | 3.00mg |

| 鶏レバー | 生 | 1.80mg |

| 干ししいたけ | - | 1.74mg |

| アーモンド | いり、無塩 | 1.04mg |

| うなぎ | 蒲焼 | 0.74mg |

| パルメザンチーズ | - | 0.68mg |

| 魚肉ソーセージ | - | 0.60mg |

ちなみに、ビタミンB2の食事摂取基準は以下の表のとおりです。

【ビタミンB2の1日当たりの推定平均必要量および推奨量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜49歳 | 1.3mg | 1.6mg |

| 50〜74歳 | 1.2mg | 1.5mg |

| 75歳以上 | 1.1mg | 1.3mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜49歳 | 1.0mg | 1.2mg |

| 50〜74歳 | 1.0mg | 1.2mg |

| 75歳以上 | 0.9mg | 1.0mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦・授乳婦の場合は以下の量を付加すべきだとされています。

【妊婦・授乳婦のビタミンB2付加量】

| 推定平均必要量 | 推奨量 | |

|---|---|---|

| 妊婦 | +0.2mg | +0.3mg |

| 授乳婦 | +0.5mg | +0.6mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

2-3.ビタミンB6:健康な肌や髪、歯を作る

ビタミンB6は約100種類もの酵素の補酵素としてはたらきます。

ビタミンB6は特にたんぱく質を構成するアミノ酸の代謝に関わっているため、たんぱく質を多く摂取すればするほど必要量が増加します。

またビタミンB6には健康な肌や髪の毛、歯を作るはたらきがあるといわれています。

ビタミンB6は主に以下のような食品から多く摂取することができますよ。

【ビタミンB6を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| ピスタチオ | いり、味付け | 1.22mg |

| みなみまぐろ(赤身) | 生 | 1.08mg |

| 牛レバー | 生 | 0.89mg |

| さけ(しろさけ) | 生 | 0.64mg |

| きはだまぐろ | 生 | 0.64mg |

| ささみ | 生 | 0.62mg |

| まさば | 生 | 0.59mg |

| 鶏むね肉 | 皮付き、生 | 0.57mg |

ちなみに、ビタミンB6の食事摂取基準は以下の表の通りです。

【ビタミンB6の1日当たりの推定平均必要量および推奨量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1.1mg | 1.4mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1.0mg | 1.1mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦の場合は推定平均必要量・推奨量ともに0.2mg、授乳婦の場合は推定平均必要量・推奨量ともに0.3mgが付加されます[2]。

[2] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2-4.ビタミンB12:血液を作る

ビタミンB12は血液を作るのに重要な役割を果たす物質の一つです。

不足すると貧血の一種である「巨赤芽球性貧血」や神経障害などを起こす場合があります。

また、動脈硬化の要因の一つである「ホモシステイン」と呼ばれる物質の血中濃度を正常に保つはたらきもあります。

ビタミンB12は以下のような食品から効率的に摂取することができますよ。

【ビタミンB12を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| しじみ | 生 | 68.0μg |

| 牛レバー | 生 | 53.0μg |

| いくら | - | 47.0μg |

| あさり | 生 | 44.8μg |

| 鶏レバー | 生 | 44.0μg |

| 豚レバー | 生 | 25.0μg |

| かき(養殖) | 生 | 23.0μg |

| たらこ | 生 | 18.0μg |

ちなみに、ビタミンB12の食事摂取基準は以下の表のとおりです。

【ビタミンB12の1日当たりの推定平均必要量および推奨量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 2.0mg | 2.4mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 2.0mg | 2.4mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦・授乳婦の方はそれぞれ以下の量を加えて摂取するようにしてくださいね。

【妊婦・授乳婦のビタミンB12付加量】

| 推定平均必要量 | 推奨量 | |

|---|---|---|

| 妊婦 | +0.3mg | +0.4mg |

| 授乳婦 | +0.7mg | +0.8mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

2-5.ナイアシン:皮膚や粘膜の健康維持を助ける

ナイアシンはエネルギー産生や脂質・アミノ酸の代謝に関わっているビタミンです。

「ニコチン酸」と「ニコチンアミド」という物質を総称してナイアシンと呼ばれています。

「ニコチンって体に悪い物質じゃないの?」

と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、ニコチン酸やニコチンアミドとたばこなどに含まれる「ニコチン」とは全く異なる物質なのでご安心くださいね。

ナイアシンは「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素」として栄養機能食品にも利用されています。

また脳神経のはたらきを助けたり、血行を良くしたりする作用があるともいわれています。

日本人ではナイアシンの欠乏症はほとんど見られませんが、以下のような食品から効率的に摂取することができますよ。

【ナイアシンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| たらこ(すけとうだら) | 生 | 54.0mgNE |

| らっかせい | いり | 28.0mgNE |

| するめ | - | 24.0mgNE |

| きはだまぐろ | 生 | 22.0mgNE |

| 豚レバー | 生 | 19.0mgNE |

| 牛レバー | 生 | 18.0mgNE |

| ささみ | 生 | 17.0mgNE |

| まさば | 生 | 16.0mgNE |

ちなみに、ナイアシンの食事摂取基準は以下の表のとおりです。

【ナイアシンの1日当たりの推定平均必要量と推奨量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 13mgNE | 15mgNE |

| 30〜49歳 | 13mgNE | 15mgNE |

| 50〜64歳 | 12mgNE | 14mgNE |

| 65〜74歳 | 12mgNE | 14mgNE |

| 75歳以上 | 11mgNE | 13mgNE |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 9mgNE | 11mgNE |

| 30〜49歳 | 10mgNE | 12mgNE |

| 50〜64歳 | 9mgNE | 11mgNE |

| 65〜74歳 | 9mgNE | 11mgNE |

| 75歳以上 | 9mgNE | 10mgNE |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また授乳婦の場合は推定平均必要量・推奨量ともに3mgNEが付加されます。

2-6.パントテン酸:脂質・糖質・たんぱく質の代謝に役立つ

パントテン酸は全ての生物に必須の栄養素で、植物や動物由来のあらゆる食品に含まれています。

そのため名前はギリシャ語の「どこにでもある」という意味の言葉に由来しています。

パントテン酸は体内でエネルギーを生み出したり脂肪酸を合成・分解したりする際に重要な役割を担う栄養素です。

パントテン酸は以下のような食品に多く含まれています。

ただ、さまざまな食品に含まれているため、一般的な食生活を送っている方がパントテン酸不足になることはまずないといって良いでしょう。

【パントテン酸を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 鶏レバー | 生 | 10.00mg |

| 干ししいたけ | - | 8.77mg |

| 豚レバー | 生 | 7.19mg |

| 牛レバー | 生 | 6.40mg |

| たらこ | 生 | 3.68mg |

| 納豆 | - | 3.63mg |

| いくら | - | 2.36mg |

| ささみ | 生 | 2.07mg |

ちなみに、パントテン酸の食事摂取基準は以下の表のとおりです。

【パントテン酸の1日当たりの摂取目安量】

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 18~49歳 | 5mg | 5mg |

| 50歳以上 | 6mg | 5mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦の摂取目標量は5mg、授乳婦の摂取目標量は6mgとなっています[3]。

[3] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2-7.葉酸:貧血を防ぐ

葉酸は血液を作るのに欠かせないビタミンの一つで、貧血を防ぐはたらきがあるとされています。

また動脈硬化の危険因子とされる「血清ホモシステイン」の増加を抑える作用もあるとして近年注目を集めています。

そのほか口内炎を予防したり病気への抵抗力を高めたりするともいわれています。

健康のためにしっかり摂取しておきたい栄養素ですね。

「葉酸」という名前が付いているのはほうれん草から取り出されたためですが、緑黄色野菜だけでなくレバーなどの動物性の食品にも多く含まれていますよ。

【葉酸を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 鶏レバー | 生 | 1,300μg |

| 牛レバー | 生 | 1,000μg |

| 豚レバー | 生 | 810μg |

| 枝豆 | 生 | 320μg |

| ブロッコリー | 生 | 220μg |

| ほうれん草 | 生 | 210μg |

ちなみに、葉酸の食事摂取基準は以下の表の通りです。

【妊婦・授乳婦の葉酸付加量】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 200μg | 240μg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 200μg | 240μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

厚生労働省「平成30年国民健康・栄養調査」の結果を見ると各年代が概ね推奨量以上の葉酸を摂取している[4]ため、通常の食生活を送っていれば不足を極端に心配する必要はないと考えられます。

ただし妊婦・授乳婦に関しては以下の量を加えて摂取することが推奨されており不足しないよう注意が必要です。

【葉酸の1日当たりの推定平均必要量と推奨量】

| 推定平均必要量 | 推奨量 | |

|---|---|---|

| 妊婦 | +200μg | +240μg |

| 授乳婦 | +80μg | +100μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

妊婦になると推定平均必要量・推奨量ともに倍になるのでしっかり摂取しておきたいですね。

[4] 厚生労働省「平成30年国民健康・栄養調査」

2-8.ビオチン:皮膚や粘膜の健康維持を助ける

ビオチンは糖質や脂質、アミノ酸からエネルギーを作る過程に関わっています。

哺乳類はビオチンを自力で合成することができませんが、体内では腸内細菌によって合成されます。

ただしそれだけでは体の機能を保つためには足りないため、食品から摂取することが必須です。

ビオチンには皮膚の健康を保つはたらきがあるといわれており、「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素」として栄養機能食品に使われている場合もあります。

ビオチンは主に以下のような食品に多く含まれています。

【ビオチンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 鶏レバー | 生 | 230.0μg |

| らっかせい | いり | 110.0μg |

| ヘーゼルナッツ | フライ、味付け | 82.0μg |

| 豚レバー | 生 | 80.0μg |

| 牛レバー | 生 | 76.0μg |

| きな粉 | - | 31.0μg |

| まいたけ | 生 | 24.0μg |

| 鶏卵(全卵) | 生 | 24.0μg |

| あさり | 生 | 21.6μg |

ちなみに、ビオチンの食事摂取基準は以下の表のとおりです。

【ビオチンの1日当たりの摂取目安量】

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 50μg | 50μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

3.ビタミンB群とその効果についてのまとめ

ビタミンB群とはビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンの8種類の栄養素のことです。

ビタミンB群は体内でエネルギーを生成する過程において非常に重要な役割を果たすため、不足すると疲れやすくなるなどといわれています。

また、それぞれにさまざまな作用があり、どれも元気な毎日を過ごすためには欠かせない栄養素だといえるでしょう。

ビタミンB群は互いに助け合ってはたらくため、バランス良く摂取することができるよう、日々の食生活を工夫してみてくださいね。