「高血圧を改善するには何をすれば良いのかな……」

健康診断などで血圧が高めといわれ、どうにかしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

高血圧は慢性的に血圧が高い状態のことで、主に食事や運動をはじめとした生活習慣の影響で引き起こされます。

高血圧は自覚症状がないままに動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞、腎臓病といった命に関わる病気のリスクを高めます。

この記事ではご自身が毎日の生活のなかで実践できる高血圧を改善するポイントを詳しく解説します。

この記事を高血圧の改善に役立ててくださいね。

1.高血圧とは

「血圧がどのくらいだと高血圧なんだろう……」

「そもそも血圧って何のことなのかな?」

高血圧とはどのような状態なのか、どのような悪影響があるのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

それ以前に、血圧とは何のことかちゃんと知りたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。

この章ではまず血圧とは何かを説明し、高血圧の基準や悪影響について解説します。

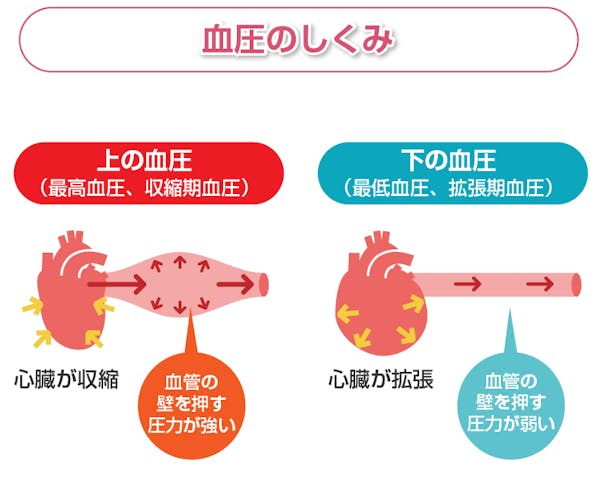

血圧とは心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す際の圧力です。

一般的に血圧という際は、上腕にある動脈(上腕動脈)の血圧のことを指します。

血圧には心臓の拍動に関連した「上の血圧」と「下の血圧」と呼ばれる二つの値があります。

上の血圧は血液を送り出すために心臓が収縮した際の、血管に最も強い圧力がかかっている状態の血圧です。

この値は「最高血圧」「収縮期血圧」とも呼ばれます。

下の血圧は次に血液を送り出すために心臓が拡張した際の、血管への圧力が最も下がっている状態の血圧です。

この値は「最低血圧」「拡張期血圧」とも呼ばれます。

血圧の値は主に心臓から送り出される血液の量や血管のしなやかさによって決まり、他には血液の粘度なども影響します。

また血圧は腎臓や神経系のはたらき、食塩の摂取量などさまざまな要素の影響も受けます。

それでは、高血圧とはどういう状態なのでしょうか。

高血圧とは繰り返し測定しても慢性的に血圧が基準値よりも高い状態のことです。

ただし血圧は時間帯や季節、気温や食事、運動などの多くの原因によって常に変動しているため、あるとき血圧が高かったからといって高血圧とは限りません。

高血圧には世界的に共通の基準があり、病院や健康診断などで測定した「診察室血圧」と家庭で測定した「家庭血圧」によって値が異なります。

診察室血圧における正常血圧は、年齢や性別にかかわらず最高血圧120mmHg未満かつ最低血圧80mmHg未満です[1]。

また診察室血圧における高血圧は最高血圧140mmHg以上かつ/または90mmHg以上です[1]。

診察室血圧の基準値は以下のとおりです。

| 分類 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | |||

| 正常高値血圧 | |||

| 高値血圧 | |||

| 高血圧(Ⅰ度) | |||

| 高血圧(Ⅱ度) | |||

| 高血圧(Ⅲ度) |

特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」をもとに執筆者作成

また家庭血圧の基準値は以下のとおりです。

| 分類 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | |||

| 正常高値血圧 | |||

| 高値血圧 | |||

| 高血圧(Ⅰ度) | |||

| 高血圧(Ⅱ度) | |||

| 高血圧(Ⅲ度) |

特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」をもとに執筆者作成

診察室血圧の方が家庭血圧より高い基準値が設定されているのは、病院では緊張から血圧が上昇してしまう傾向にあるためです。

なお高血圧の判定では家庭血圧の結果が診察室血圧よりも優先されます。

ご自身が高血圧かどうかをしっかり把握したいという方は、自宅で血圧を測る習慣をつけると良いでしょう。

「高血圧になるとどんな影響があるのかな……」

と気になる方も多いのではないでしょうか。

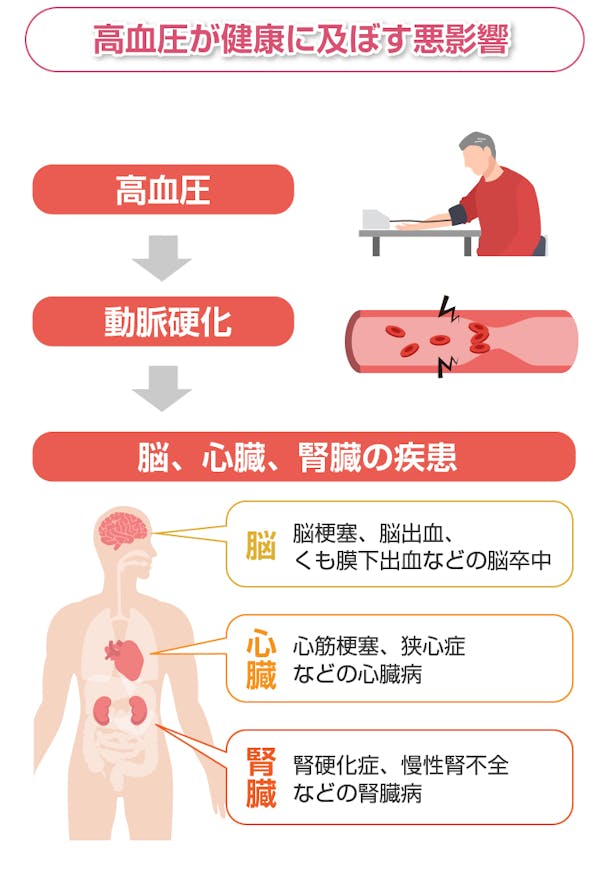

高血圧となってもほとんど自覚できる症状は現れませんが、多くの致命的な病気を発症するリスクが高まります。

血圧が高い状態が続くと血管は長期間張りつめた状態に置かれるため、本来の弾力性を失って厚く硬くなります。

この状態を「動脈硬化」といいます。

高血圧になると、脳や心臓など全身の大小の血管でこの動脈硬化が起こってしまうのです。

動脈硬化になると血管が狭まったり詰まったり裂けたりしやすくなるため、さまざまな病気が引き起こされます。

心臓に血液を送る冠動脈が狭まると、心臓に十分な血液が送られずに酸素が不足することで「狭心症」が起こります。

また狭心症が進行し冠動脈が詰まると、酸素が供給されずに心臓の筋肉が壊死する「心筋梗塞」が起こります。

同様のことが脳の血管で起こり、脳細胞が壊死するのが「脳梗塞」です。

また脳の血管が破れる「脳出血」や、脳の表面の血管にこぶができて破裂し、出血を引き起こす「くも膜下出血」のリスクも高まります。

腎臓では腎臓の血管が狭まり腎機能が低下する「腎硬化症」や「慢性腎不全」といった病気が引き起こされます。

加えて、体で最も太い大動脈にこぶ状のふくらみができる「大動脈瘤」のリスクが高まります。

大動脈瘤の大きな原因は動脈硬化で血管が硬くなってしまうことですが、高血圧によって血管が膨らんだり亀裂が入ったりしやすくなるのです。

これらの病気はいずれも治療が難しかったり命に関わったりするため、特に症状がなくても定期的に血圧を測定し、高血圧の疑いがある場合は速やかに受診して治療につなげましょう。

[1] 特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」

2.高血圧を改善するためのポイント

「高血圧を改善したいけど、どうすれば良いんだろう……」

「高血圧は自分で改善できるのかな?」

高血圧は気付かないうちに致命的な病気を招く危険があるため、速やかに改善したいものですよね。

高血圧は生活習慣や遺伝的体質などの複数の要因が関係して原因のはっきりしない「本態性高血圧」と、内分泌系や血管などの特定の病気を原因とする「二次性高血圧」に分けられます。

本態性高血圧は食塩の過剰摂取や肥満、飲酒、運動不足、ストレス、遺伝的体質といった要因が組み合わさることで起こります。

この章では本態性高血圧を改善するための食事や運動、日常生活におけるポイントをご紹介します。

できるものから日々の暮らしに取り入れ、高血圧を改善してくださいね。

[2] 一般社団法人日本内分泌学会「二次性高血圧症(腎血管性高血圧を含む)」

ポイント1 減塩する

高血圧を改善するには、血圧を上げる作用のある塩分(ナトリウム)の摂取量を減らすことが重要です。

塩分を摂り過ぎて体内のナトリウム濃度が上昇すると、ナトリウム濃度を下げるために水分がため込まれます。

これにより血液量が増加して血管にかかる圧力が増し、血圧が上がってしまうのです。

このため日本高血圧学会は、高血圧を改善するにはナトリウムの摂取量を食塩相当量で1日当たり6g未満に抑えることが望ましいとしています[3]。

しかし日本人は日々の食生活でしょうゆやみそ、梅干し、漬物、インスタントラーメンのような塩分の強い調味料や加工食品を多く口にしていることから、塩分過多の傾向にあります。

厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上の日本人の1日当たりの平均塩分摂取量(食塩相当量)は20歳以上の男性で10.9g、同女性で9.3gです[4]。

日本人は塩分過多になりやすいため、意識的な減塩が重要なのですね。

毎日の食事の際に取り入れやすい減塩のコツには以下のようなものがあります。

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」をもとに執筆者作成

まずは調味料の使用量を減らし、薄味の調理を心掛けることが重要です。

新鮮な旬の食材を用いることで、調味料に頼らず食材本来の味を楽しむことができますよ。

ソースやしょうゆは料理にかける方が多いかもしれませんが、つけるようにすると使う量を減らせます。

みそ汁やスープなどの汁物は、具だくさんにすると食材のうま味が出るため調味料の量を減らせます。

また具が多くなると汁の量を減らすことができるため、その分減塩できます。

他には酢やケチャップ、マヨネーズなどの塩分の少ない調味料を活用するのもポイントです。

こしょうや七味などの香辛料、しょうがやにんにくなどの香味野菜、レモンなど酸味のある柑橘(かんきつ)類も減塩を目指す上では大きな助けになりますよ。

麺類の汁は塩分過多の原因になりがちなので、たとえおいしくても残しましょう。

全て飲むとそれだけで6g近い塩分を摂ってしまうといわれています[5]。

外食や加工食品も知らず知らずのうちに多くの塩分を摂ってしまう原因になるので、できるだけ避けると良いでしょう。

減塩のポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

減塩食を続けるポイントとは?健康への効果や食塩の摂取目標量も紹介

[3] 特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2019」

[4] 厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」

[5] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」

ポイント2 カリウムを十分に摂取する

高血圧の改善にはカリウムの摂取も重要です。

カリウムにはナトリウムを体外に排出するはたらきがあります。

このため高血圧の改善に効果が認められているのです。

カリウムは主に野菜類、いも類、豆類、果物類、海藻類などに含まれます。

カリウムを多く含む食品は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 利尻昆布 | ||

| わかめ | ||

| ほうれん草 | ||

| 納豆 | ||

| アボカド | ||

| 小松菜 | ||

| さわら | ||

| さつまいも(皮なし) | ||

| きはだまぐろ | ||

| まだい | ||

| 長いも | ||

| ぶなしめじ | ||

| バナナ | ||

| キウイフルーツ(緑) |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」で、カリウムの摂取に関して目標量を定めています。

カリウムの1日の摂取目標量は18歳以上の男性で3,000mg以上、18歳以上の女性で2,600mg以上です[6]。

日本人はカリウムを十分摂取できていないといわれているため、血圧を改善するには意識的に摂取しましょう。

カリウムについては以下の記事で詳しく解説しています。

[6] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

ポイント3 食物繊維を十分に摂取する

食物繊維を十分に摂ることも高血圧の改善には効果的です。

食物繊維はおなかの調子を整えたり便秘を予防したりする効果がよく知られますが、消化管内のナトリウムや糖質、脂質を吸着して排出するはたらきも持っています。

このため食物繊維には高血圧の改善効果があるといわれます。

また糖質や脂質の過剰摂取は肥満の大きな原因となります。

肥満も高血圧を引き起こす原因の一つであるため、こちらの改善も期待できるのはうれしいところですね。

厚生労働省は成人の理想的な食物繊維摂取量を1日当たり25g以上としていますが、現代の日本人の食物繊維摂取量はこれに及んでいません[7]。

このため厚生労働省は現実的な数値として以下のとおり摂取目標量を設定しています。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | ||

| 30~64歳 | ||

| 65~74歳 | ||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

食物繊維は野菜類や豆類、きのこ類、海藻類、果実類などの植物性食品に多く含まれる一方、肉や魚介類などの動物性食品にはほとんど含まれていません。

特に食物繊維が豊富な食品はかぼちゃやごぼう、たけのこ、ブロッコリー、モロヘイヤ、切り干し大根、いんげん豆、さつまいも、おから、納豆、しいたけ、ひじきなどです。

これらの食品は1食分の量に2〜3gの食物繊維を含んでいます[8]。

また主食となる穀類を玄米ご飯や胚芽米ご飯、全粒粉パン、そばなどに置き換えることでも食物繊維摂取量を増やせます。

これらの食品を日々の食生活に取り入れ、食物繊維を効率的に摂取してくださいね。

食物繊維の摂取源となる食べ物は以下の記事でご紹介しています。

食物繊維を含む食べ物は?摂取目標量と摂取量を増やすコツも解説

[7] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

[8] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「食物繊維の必要性と健康」

ポイント4 摂取カロリーを適切に制限する

高血圧を改善するには食べ過ぎを避け、摂取カロリー(エネルギー摂取量)を適切に制限しましょう。

肥満は高血圧の大きな原因の一つで、肥満の方は体重が正常な方に比べて2~3倍多く高血圧になるといわれています[9]。

このため肥満を解消することが高血圧の改善に効果的だといえるのです。

肥満の原因は、食事などからの摂取カロリーが運動や日々の生活での消費カロリー(エネルギー消費量)を上回ることです。

つまり摂取カロリーを適切に制限し、消費カロリーよりも少なくすれば肥満の解消が見込めるのですね。

通常、肥満の判定にはBMIという指標が用いられます。

BMIは国際的に用いられている肥満度を表す指標で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出できます[10]。

なお、厚生労働省は年齢に応じて目標とするBMIの範囲を定めています。

| 年齢 | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18〜49歳 | |

| 50〜64歳 | |

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

この範囲に収まるよう目標体重を決めましょう。

まずはご自身が標準体重であるときの推定必要カロリー(推定エネルギー必要量)を計算し、1日の摂取カロリーの目安にしてみてください。

1日活動するのに必要なカロリーは年齢や身体活動の強さによって変わります。

身体活動の強さは以下のとおり3段階の「身体活動レベル」で表されます。

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い | 生活の大部分を座って過ごしている場合 |

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、立った状態での作業や徒歩移動、家事、軽いスポーツなどをしている場合 |

| 高い | 歩いたり立ったりしている時間が長い場合、あるいは活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

それぞれの身体活動レベルでの1日に必要な体重1kg当たりの推定必要カロリーは以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

先に求めた標準体重と体重1kg当たりの推定必要カロリーを掛け合わせ、1日の適正な摂取カロリーを求めましょう。

適正な摂取カロリーを把握し、食べ過ぎを避けることで肥満を原因とする高血圧の解消が目指せますよ。

1日に必要なカロリーについては以下の記事で詳しく解説しています。

1日の適切な摂取カロリーは?体格や運動量に合わせた計算方法を解説

[9] 一般社団法人 日本肥満症予防協会「3. 肥満と高血圧」

[10] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「BMI」

[11] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

ポイント5 アルコールを適度に控える

高血圧を改善するにはアルコールを摂取し過ぎないようにしましょう。

少量のアルコールは血管を広げて血圧を一時的に低下させますが、多量の飲酒や長期間の飲酒は血圧を上昇させて高血圧をもたらします。

厚生労働省は「健康日本21(アルコール)」において、節度ある適度な飲酒量を純アルコールで1日平均約20gだとしています[12]。

主なお酒の純アルコール20g相当の量は以下のとおりです。

公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成

なお女性や体質的にお酒が弱い人、高齢者は飲酒量をより少なく抑えるようにしましょう。

またアルコールの量を抑えても、塩分やカロリーの多いおつまみを食べ過ぎてしまえば高血圧のリスクは上昇します。

高血圧の改善を目指す場合は、お酒の飲み過ぎとおつまみの食べ過ぎの両方に注意しましょう。

アルコールの摂取については以下の記事で詳しく解説しています。

アルコールとは?体への影響や健康的なお酒の飲み方、注意点を解説

[12] 厚生労働省「健康日本21(アルコール)」

ポイント6 適度に有酸素運動を行う

高血圧を改善するには適度な有酸素運動を習慣にしましょう。

運動をすると血管の内側の「内皮」の機能が改善され、降圧作用が得られます。

内皮にある細胞は運動によって血流が増えると、血管を柔らかくしなやかにする一酸化窒素を放出します。

これによって血管壁が広がるため、血圧が下がるのです。

また運動をすると「インスリン」の効果が高まるため、結果的に分泌量が抑制されます。

インスリンには血圧を上昇させる効果もあるため、分泌量が減ることで血圧の上昇が抑えられるのですね。

高血圧を改善するには、ご自身がややきついと感じる程度の有酸素運動が推奨されます。

運動の頻度はできるだけ毎日30分、もしくは1週間で計180分を目安に継続していくようにしましょう[13]。

運動に慣れていない方は軽めの運動を行う、短時間(1回に10分以上)の運動を1日で合計40分以上行うといった形で無理なく始めてみてください[14]。

また階段を使う、通勤や買い物の際にできるだけ歩く、子どもと遊ぶ、積極的に掃除や片付けを行うなど、日常生活のなかで体を動かすようにしましょう。

無理のない範囲で有酸素運動を継続し、高血圧の改善につなげてくださいね。

有酸素運動の種類や効果については以下の記事で詳しく解説しています。

有酸素運動の8つの効果とは?おすすめの運動や効果を高めるコツ

[13] 特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧の話」

[14] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧症を改善するための運動」

ポイント7 禁煙する

たばこは高血圧の原因となるため禁煙しましょう。

たばこの煙にはさまざまな有害物質が含まれており、その一部は血圧の上昇に関わったり、心臓や血管に悪影響を及ぼしたりすることが分かっています。

たばこの煙に含まれる物質としてよく知られるニコチンは「交感神経」を刺激し、血圧を上昇させます。

またたばこの煙に含まれる一酸化炭素も血圧上昇を招く有害物質の一つです。

一酸化窒素はそれに加えて血液の粘度を高め、動脈硬化も進行させます。

さらに喫煙は、脂質の代謝にも悪影響を及ぼします。

喫煙により血中のHDLコレステロール(善玉コレステロール)が減少し、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増加することが分かっています。

HDLコレステロールの減少とLDLコレステロールの増加はいずれも動脈硬化を進行させる要因です。

加えてたばこはインスリンのはたらきを妨げ、糖尿病のリスクを高めます。

糖尿病は重篤な合併症を引き起こす他、動脈硬化も進行させます。

喫煙は高血圧を引き起こすだけでなく、さまざまな形で動脈硬化を進行させるのですね。

ポイント8 ストレスをため込まない

ストレスは高血圧の原因となるため、ためこまないようにしましょう。

ヒトの体はストレスを受けると緊張し、防御反応として交感神経が活発になります。

交感神経が活発になると血管が収縮するため、血圧が上がってしまうのです。

現代社会に生きる上でストレスをなくすことは難しいため、日々意識的に発散してためこまないようにしましょう。

ストレスをためこまないためには規則正しい生活を心掛け、十分に休養を取ってリラックスすることが重要です。

リラックスすることで交感神経が沈静化し、副交感神経が活性化することでストレスが発散されていきます。

リラックスするには好きな音楽を聞く、軽く読書をする、お香やアロマオイルなどで香りを楽しむ、ヨガやストレッチを行うといったことが効果的です。

意識的に深く呼吸をしてみたり、瞑想(めいそう)を試してみたりしても良いでしょう。

入浴もストレスを発散するのに効果的です。

入浴をすると副交感神経が優位になってリラックスし、ストレスが和らぎます。

シャワーだけで済まさず、少しぬるめのお湯にじっくりつかるようにしましょう。

お湯につかりながら読書や音楽鑑賞するのもおすすめですよ。

また適度な運動は血圧を下げるだけでなく、ストレスを発散させてくれます。

これは運動によって心を落ち着けるはたらきのある「セロトニン」や、鎮痛効果があり多幸感を感じさせる「エンドルフィン」といった物質の分泌量が増えるためです。

ストレスの発散には特にウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動が効果的といわれています。

またヨガやストレッチはこり固まった筋肉をほぐして血流を改善し、深い呼吸によって精神をリラックスさせることでストレスを発散させてくれます。

さらに、高血圧の改善に当たっては特に注意して避けるべきストレスがあります。

まず気を付けたいのは「職場高血圧」をもたらす仕事上のストレスです。

職場では人間関係やパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどによる精神的なストレス、長時間労働や激務による身体的なストレスがかかる場合があります。

職場でストレスを感じている場合は一人で抱え込まず、早い段階で職場の上司や同僚、場合によっては労働基準監督署や労働局、弁護士などに相談しましょう。

また寒い時期の急激な寒暖差によるストレスにも注意が必要です。

暖かい室内などから急に寒い場所に移動すると血管が収縮し、血圧が上昇してしまいます。

激しい温度変化を避けるため、外出時は帽子やマフラー、手袋などで肌の露出を抑えるようにしましょう。

ストレスの効果的な発散方法については以下の記事で詳しく解説しています。

ストレス発散に効果的な方法は?手軽にスッキリできるおすすめ解消法

ポイント9 睡眠を十分にとる

高血圧を改善するには十分に睡眠をとりましょう。

睡眠不足は高血圧の直接の原因になる上に、高血圧をもたらす肥満のリスクも高めます。

睡眠不足の状態では交感神経が刺激されるため、血管が収縮します。

これにより血圧が上がりやすくなります。

また睡眠不足では食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、逆に食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増加します。

このため食欲が増し、肥満になる危険が高まってしまうのです。

実際に睡眠時間が6時間未満の人は、狭心症や心筋梗塞のリスクが7~8時間眠っている人の4.95倍になるという調査結果も報告されています[15]。

また睡眠時間だけでなく、睡眠で休養がとれている感覚を指す「睡眠休養感」を感じられることも重要だとされています。

睡眠休養感が低いと狭心症や心筋梗塞に加え、高血圧を含む生活習慣病やうつ病のリスクも高くなってしまいます。

高血圧を改善するためにも、十分に睡眠をとることが重要なのですね。

ぐっすり眠るためのポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

眠れないときはどうすれば良い?寝付きを良くするポイントを解説

[15] 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」

ポイント10 こまめに血圧を測る

高血圧を改善するには、こまめに血圧を測る習慣を付けましょう。

高血圧は自覚症状がほとんどないため、自分で気付くことは困難です。

そのため毎年健康診断を受けて血圧をチェックすることが極めて重要です。

また血圧が気になる方は健診だけでなく、家庭用血圧計を購入して毎日血圧を測定する習慣を付けると良いでしょう。

自宅で血圧を測る際は朝と夜の1日2回、座って測定します[16]。

血圧は2回の平均値とし、測った血圧値はすべて血圧手帳などに記録して残しておきましょう。

朝は起床後1時間以内の朝食や服薬をする前に測定します[16]。

排尿は済ませ、座って1~2分安静にしてから測り始めてください[16]。

夜は就寝前に測りますが、測定前に喫煙や飲酒、カフェインの摂取はしないようにしましょう。

この際も座って1~2分安静にしてから測り始めます[16]。

これ以外でも、仕事中やストレスのかかる際などにも血圧を測ると良いでしょう。

歩いたり体を動かしたりした直後は避け、座って1~2分安静にしてから測ってくださいね[16]。

なお、いずれの場合も測定中は力を入れたり動いたりせず、話などもしないようにしてください。

日頃からこまめに血圧を測っておくことで、早めに血圧が高めであることに気付けたり改善策をとれたりしますよ。

[16] 特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧の話」

3.高血圧かも?と思ったら受診しよう

健診や家庭での測定で血圧が高めだった場合、早めに医療機関を受診しましょう。

医療機関で高血圧と判断された場合、食事や運動といった生活習慣の改善に加えて降圧剤などによる服薬治療が必要になることがあります。

治療の方針は血圧の高さの程度に加え、他の動脈硬化の危険因子の有無や数によっても変わります。

高血圧以外の動脈硬化の危険因子には、加齢や喫煙、脂質異常症、飲酒、糖尿病などがあります。

こうした因子を把握し動脈硬化を進行させないためにも、医療機関で治療の要否や方針を確認することが重要だといえるでしょう。

現在日本では4,300万人が高血圧に該当し、そのうち3,100万人が血圧を適切にコントロールできていないといわれています[17]。

医療機関を受診して治療につなげ、血圧をコントロールすることで危険な病気のリスクを下げることができるといえるでしょう。

[17] 特特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」

4.高血圧を改善するポイントについてのまとめ

血圧は心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す際の圧力のことです。

血圧には心臓が収縮して血管に最も強い圧がかかった際の最高血圧と、心臓が拡張して血管の圧力が最も低下した際の最低血圧があります。

血圧は心臓から送り出される血液の量や血管のしなやかさ、測定する時間帯や気温、食事、運動などの多くの原因によって常に変動しています。

このため、繰り返し測定した上で慢性的に血圧が基準値よりも高い場合に高血圧と診断されます。

高血圧の基準は病院や健診などで測る診察室血圧では最高血圧140mmHg以上かつ/または最低血圧90mmHg以上です[18]。

自宅で測定する家庭血圧ではそれぞれ5mmHg低い値が基準で、高血圧の判定ではこの値が診察室血圧よりも優先されます[18]。

高血圧はほとんど自覚症状はないものの、動脈硬化をもたらして狭心症や心筋梗塞、脳卒中、大動脈瘤、腎臓病といった致命的な病気のリスクを高めます。

日本人の高血圧の大きな原因は塩分の過剰摂取のため、予防するにはまず塩分(ナトリウム)の摂取量を減らし、ナトリウムを排出してくれるカリウムや食物繊維を十分に摂取しましょう。

また肥満の解消や適度な運動も高血圧の予防に有効なため、日々の食事や運動習慣を見直してみましょう。

さらにお酒やたばこは控えること、ストレスをため込まないこと、しっかり睡眠をとることも重要です。

加えて、日々血圧を測る習慣を付けることで高血圧の兆候を早期に発見し、改善につなげられます。

なお血圧が高めになった場合は投薬を含めた治療が必要な場合もあるため、自己判断せずに医療機関を受診してください。

この記事を高血圧の改善のための参考にしてくださいね。

[18] 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」