アルコールとは?体への影響や健康的なお酒の飲み方、注意点を解説

「アルコールの適量ってどのくらいなのかな?」

「そもそも『アルコール』ってなんなんだろう?」

と気になる方もいらっしゃると思います。

適度なら楽しいお酒ですが、飲み過ぎは体の不調や病気の原因になり得ます。

この記事ではアルコールが体に及ぼす影響やお酒を飲む際の注意点、アルコールの摂取量を減らす方法などについて解説します。

アルコールについてよく知り、健康的にお酒を楽しみましょう。

1.「アルコール」とは?

お酒には「アルコール」と呼ばれる成分が入っていることは皆さんご存じでしょう。

日本の法律「酒税法」では、アルコールが1%以上含まれた飲み物のことを「酒類」と定義しています[1]。

お酒に含まれるアルコールは「エチルアルコール(エタノール)」と呼ばれます。

エチルアルコールはさとうきびなどの糖質やとうもろこし・いもなどのでんぷんを発酵させてつくられる「発酵アルコール」と、「エチレン」という物質と水を原料として化学反応を起こしてつくられる「合成アルコール」に分類されます。

お酒に含まれるアルコールは発酵アルコールで、合成アルコールは化粧品や洗剤、塗料などの原料として使われるため一般的には流通していません。

ストレス解消やリラックスしたいときにお酒を飲むという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

適量であれば良いものの、アルコールの多量摂取は体に悪い影響を及ぼすので要注意です。

2.適切な飲酒量

お酒は飲み過ぎると体にさまざまなダメージを与えるため、飲み方に注意する必要があります。

標準的なアルコール代謝能力がある日本人の場合、推奨飲酒量は1日当たり純アルコール量で20gとされています[2]。

1単位目安はおおよそ、「ビール中瓶1本」「日本酒1合」「チューハイ(7%)350mL1本」「ウィスキーダブル1杯」などに当たります[2]。

また適量は必ずしも一律ではなく、女性や65歳以上の高齢者、少量のアルコールで顔が赤くなる場合には、より少ない量が推奨されます。

さらに、アルコール依存症の場合は専門家の適切な指導の下、完全に断酒をする必要があります。

お酒を飲む際には、健康への影響を考慮して適量にとどめるようにしたいですね。

3.アルコール摂取による影響

「アルコールを飲み過ぎるとどんな病気になるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

適量を超えてアルコールを飲み続けると、病気や心身の不調が生じるリスクが高まります。

ここではアルコール摂取による影響を短期的なものと長期的なものに分けて解説します。

3-1.短期的な影響

アルコールを摂取すると、血中を流れて脳に到達し神経細胞をまひさせます。

これがいわゆる「酔う」という状態です。

アルコールの血中濃度により酔いの程度や脳への影響は異なりますが、酒量が多くなり血中濃度が高くなり過ぎると、立っていられない、意識がもうろうとする、会話が支離滅裂になるなどの症状が現れるようになります。

アルコールは肝臓内でアセトアルデヒドになった後、アルデヒド脱水素酵素により酢酸になって筋肉などで代謝されます。

アセトアルデヒドは顔が赤くなる、吐き気がするといった「フラッシング反応」や二日酔いの原因となる物質で、分解能力には個人差があります。

アセトアルデヒドの分解が遅い場合、少量の飲酒でもフラッシング反応や二日酔いを起こしやすくなります。

また、アルコール代謝能力は体格、性別、年齢の違いや体調によっても異なります。

一般的には純アルコール量で40gが、悪酔いや弊害を伴わずにお酒を楽しめる限度といわれています[3]。

適量を守ることで体に負担をかけずに、お酒を楽しむようにしたいですね。

3-2.長期的な影響

長期間のアルコール飲用は、肝疾患、脳卒中、がんなど多くの疾患の発症と関連があるといわれます。

アルコールの影響で最も疾患を発症しやすい臓器が肝臓です。

大量のアルコールを飲み続けると肝臓に中性脂肪が蓄積し、「脂肪肝」や「肝硬変」などの肝障害の原因となることがあります。

肝疾患には重篤化しやすいという特徴があります。

アルコール性の肝臓病は、飲酒量が多い、あるいは飲酒歴が長いほど発症しやすくなり、アルコール依存症患者の80%以上に肝障害があるといわれています[4]。

また、男女とも飲酒量に比例して脳卒中のリスクが高くなるといわれます。

さらにアルコールとアセトアルデヒドには発がん性があり、アルコール分解酵素の弱い人が習慣的に飲酒した場合、がんにかかる可能性が高まります。

特に口腔(こうくう)がん、咽頭・喉頭がん、食道がん、肝臓がん、乳がんなどを発症しやすくなるといわれています。

また長期にわたる多量の飲酒は、アルコールへの依存性を高め心身の健康や社会への適応力を損ねる心配もあり、本人のみならず周囲にとっても影響を及ぼすことになりかねません。

飲酒の習慣がある場合には長期的な影響を理解した上で、休肝日を設ける、量を調節するなど工夫をして健康を損ねないような飲み方を心掛けるようにしましょう。

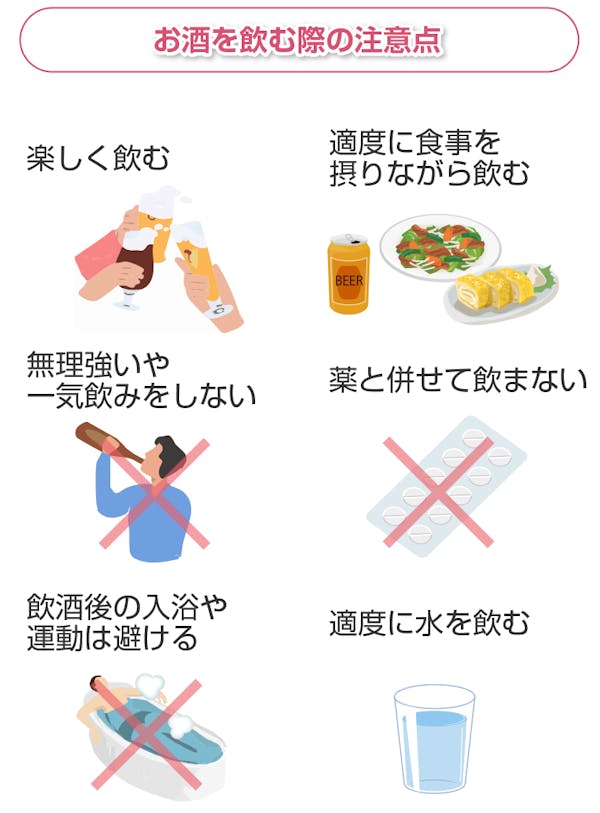

4.お酒を飲む際の注意点

お酒をおいしく健康的に楽しむためには、ルールを守って飲むことが重要です。

程良い飲み方を心得て、お酒を楽しみたいですね。

注意点1 楽しく飲む

親しい仲間とお酒を飲む機会を楽しみにされている方も多いと思います。

適量のお酒にはストレス解消や緊張を緩める作用により、人間関係やその場の雰囲気を良くする効果があります。

またお酒は適量であれば心身の健康を向上させる効用があるとされています。

家族や気の置けない仲間との会話や雰囲気を楽しみながら、おいしいお酒を味わいたいですね。

注意点2 適度に食事を摂る

空腹時にお酒を飲むと胃腸の粘膜を荒らし、血中のアルコール濃度が急激に高まることでさまざまなリスクにつながるため、食事を一緒に摂ることが大切です。

特にたんぱく質や脂質を含んだものを食べることで、胃腸の粘膜の保護やアルコールの吸収を遅らせる効果が期待できます。

また食べ物に含まれる水分にはアルコール濃度を薄める効果があります。

適度に食事を摂ることで、体への負担も少なくお酒を楽しむことができますね。

注意点3 無理強いや一気飲みをしない

お酒の無理強いは迷惑行為です。

さらに、一気飲みは血中のアルコール濃度を急激に上げることで急性アルコール中毒を引き起こし、最悪の場合には死に至ることもあります。

楽しいはずのお酒の席で思いもよらない事態を招いてしまうことがないよう、無理な飲み方は絶対にやめましょう。

注意点4 薬と併せて飲まない

お酒と薬を一緒に飲むと薬の効果が弱まることや、逆に効き過ぎることがあるので、併せて飲むのは避けましょう。

日常的にお酒を飲んでいる方は、飲んでいないときでも薬が効きにくくなります。

またお酒と薬を同時に飲むと、薬が体の中に長く残ることになり効き過ぎてしまう場合があります。

特に、睡眠薬との併用は昏睡状態を招く場合があるので危険です。

さらに精神安定剤との併用は、相互の依存を強めるといわれています。

お酒を日頃から飲んでいる方が薬を処方してもらう場合は、医師に相談をしましょう。

注意点5 飲酒後の入浴や運動は避ける

飲酒後の入浴や運動は避けましょう。

飲酒後の入浴や運動は、内臓におけるアルコールの分解を妨げます。

入浴でアルコールを抜こうとすることはむしろ逆効果です。

また飲酒後は血液循環が良くなっているため、運動をすると平衡感覚の乱れから、思わぬ事故や心臓発作につながる可能性があります。

飲酒後の入浴、運動は避けましょう。

注意点6 適度に水を飲む

お酒を飲む際に、水と一緒に飲む、あるいは水で薄めて飲むのもお酒と上手に付き合うためのポイントです。

アルコールには利尿作用があるため、飲酒によって多尿となり水分が体外へ排出されます。

またアルコールを分解する際にも水分が必要です。

脱水を起こさないためにも、十分な水分補給を行いましょう。

また、アルコール度数が高いお酒を飲むと喉や消化器の粘膜が強い刺激を受け、喉頭がん、咽頭がん、食道がんなどの原因となることがあります。

強いお酒は酔いが回りやすく急性アルコール中毒を招くこともあるので、予防のためにも薄めて飲むのが良いでしょう。

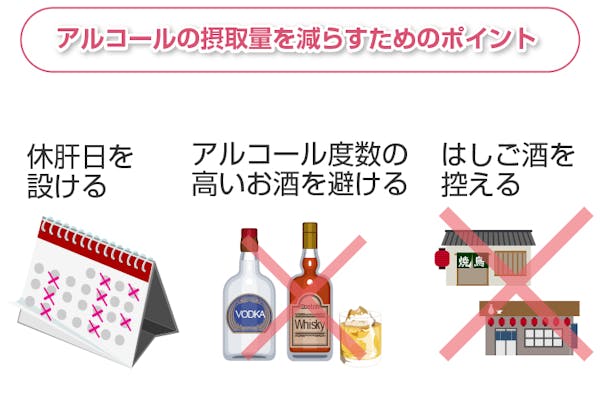

5.アルコールの摂取量を減らすためのポイント

飲酒をすると、アルコールを分解するために肝臓がはたらき続けます。

毎日肝臓を酷使し続けるとさまざまな弊害があるため、アルコール量を減らすことも健康を維持する上での重要なポイントです。

ポイント1 休肝日を設ける

お酒を飲む習慣がある場合は休肝日を設けるようにしましょう。

飲酒により肝臓には中性脂肪が蓄積され、胃腸など消化器の粘膜が荒れるといった症状が出てきます。

肝臓を休め健康を維持するためには、2~3日おきに1回、週2回程度の休肝日が必要です[5]。

また飲まない日をつくることは気持ちの切り替えにもなり、アルコール依存症の予防策としても効果的です。

飲む日と飲まない日のめりはりをつけることで、心身の負担を軽減することができますね。

ポイント2 アルコール度数の高いお酒を避ける

アルコール度数の高いお酒は酔いが回りやすく、急性アルコール中毒を引き起こす原因となり得ます。

刺激が強く、喉や胃腸の粘膜を荒らしてしまうため、注意が必要です。

できるだけアルコール度数の高いお酒を避け、飲む際には水と一緒に飲む、水で割るなどの工夫をして飲み過ぎないように心掛けましょう。

ポイント3 はしご酒を控える

外で飲酒する際には程良いところで切り上げて、はしご酒は控えましょう。

長時間の飲酒は多量飲酒のきっかけとなるほか、代謝できないアルコールが翌日も体内に残り二日酔いの原因になることがあります。

6.アルコールについてのまとめ

適量であれば気分転換やリラックスの効果があるといわれるアルコールですが、度を越えた飲酒は肝疾患、脳卒中、がんなど多くの疾患のリスクを高めるため、飲み方には気を付けなくてはいけません。

一般的な推奨飲酒量は1日当たり純アルコール量で20gですが、性別や年齢、体質によっても適量には違いがあるため注意が必要です[6]。

さらに、長期的な多量飲酒によりアルコール依存症を発症してしまうと、心身の健康や社会性の喪失のみならず、家族や身近な方たちとの関係などにも影響を及ぼしかねません。

おいしく健康的にお酒を楽しむためには、ルールを守って飲むことが重要です。

また、毎日の飲酒は肝臓を酷使してさまざまな疾患の原因となるため、休肝日を設けるなどの工夫をしてアルコール量を減らすことも健康のためには大きなポイントです。

この記事ではお酒を飲む際の注意点やアルコール摂取量を減らすポイントについてもご説明しているので、日々の参考にしてください。

これからも長く健康的にお酒を楽しむために、飲み方への注意を忘れず適量とどめるようにしたいですね。

関連記事

235 446 0079