胸筋とは?3つの部位とはたらき、効果的なトレーニング法を解説

「胸筋ってどんな筋肉なんだろう?」

「胸筋を鍛えるのにおすすめのメニューを知りたい」

胸筋という名前は知っていても、具体的な部位や鍛え方は知らないという方は多いのではないでしょうか。

胸筋は大胸筋、小胸筋、前鋸(ぜんきょ)筋の三つの部位で構成される筋肉です。

胸筋を鍛えるとボディーラインにめりはりが出るというメリットがあります。

この記事では胸筋を構成するそれぞれの部位やトレーニング方法などについて解説していきます。

1.胸筋の部位とはたらき

胸筋を鍛えるに当たって構成する部位やそれぞれのはたらきについて知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

胸筋は大胸筋、小胸筋、前鋸筋の三つの部位で構成されており、それぞれ異なるはたらきがあります。

まずは胸筋の各部位の概要とそれぞれのはたらきについて解説していきます。

1-1.大胸筋

大胸筋とは胸の表層部全体に付いている筋肉です。

大胸筋は鎖骨の内側から上腕骨にかけて付いている「大胸筋上部」、胸骨から上腕骨に付く「大胸筋中部」、腹直筋鞘(しょう)前葉から上腕骨に付く「大胸筋下部」の三つの部位で構成され、それぞれに異なるはたらきがあります。

腕を斜め上方向に押し上げる肩関節の「屈曲」の動きや腕を持ち上げる肩関節の「外転」の動きに作用しているのが大胸筋上部です。

腕を真横に挙げた状態から内側に閉じる肩関節の「水平屈曲」の動きを大胸筋中部、腕を斜め下に向けて押し下げる肩関節の「内転」の動きを大胸筋下部が担っています。

このように大胸筋は主に肩関節の動きに作用する筋肉です。

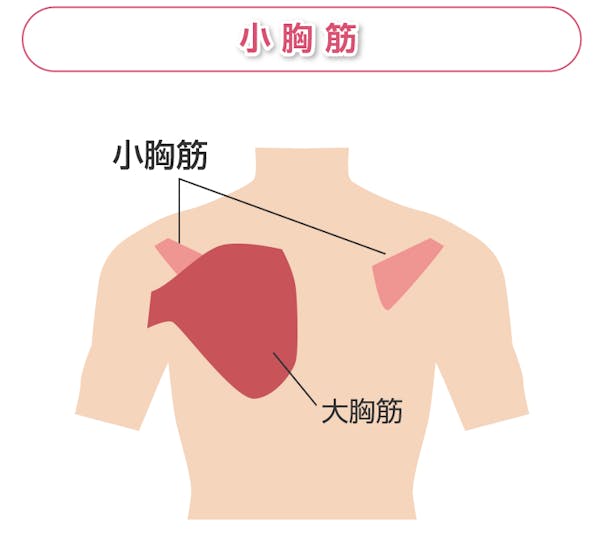

1-2.小胸筋

小胸筋とは肋骨(ろっこつ)と肩甲骨にかけて付いている筋肉です。

大胸筋の奥にあるため外からは分かりにくい部位ですが、肩甲骨を引き下げたり呼吸時に肋骨を引き上げたりするはたらきがあります。

肋骨を引き上げるはたらきがあることから、小胸筋を鍛えることで男性ならたくましい胸部を手に入れられ、女性はバストアップ効果が期待できるでしょう。

その一方で小胸筋の柔軟性が失われてしまうと肩甲骨の動きが硬くなるだけでなく、巻き肩や肩の不快感を引き起こします。

肩に関するトラブルに悩まされている方は小胸筋を鍛えるようにしましょう。

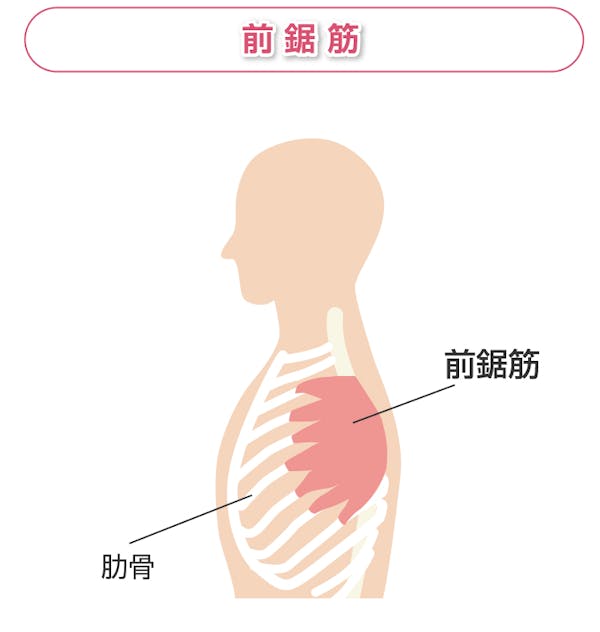

1-3.前鋸筋

前鋸筋とは肋骨の側面から肩甲骨の内側にかけて付いている筋肉のことです。

名前に「鋸(のこぎり)」とあるようにギザギザとした形をしています。

前鋸筋も大胸筋と同様に「肩甲骨上角」に付く上部、「肩甲骨内側縁」全体に付く中部、「肩甲骨下角」に付く下部の三つの部位に分けられ、それぞれ異なるはたらきがあります。

前鋸筋上部は腕の上げ下げに関わる肩甲骨の回旋、中部は背中を開く肩甲骨の外転、下部は腕を上げる肩甲骨下角の上方回旋、外転の動きに作用していますよ。

2.胸筋を鍛えるメリット

「胸筋を鍛えることでどんなメリットがあるのかな?」

胸筋を鍛えることで得られるメリットが気になるという方は多いのではないでしょうか。

ここからは胸筋を鍛える二つのメリットについて紹介します。

メリット1 ボディーラインにめりはりが出る

胸筋を鍛えるメリットにはボディーラインにめりはりが出る点が挙げられます。

胸筋を鍛えることで男性の場合には厚い胸板を手に入れられます。

一方女性の場合にはバストアップ効果を期待できるでしょう。

胸筋をしっかり鍛えて肥大させられれば服を着ていてもボディーラインにめりはりが出るため、シャツ一枚のような薄手の服装であっても格好良く着こなせるようになりますよ。

メリット2 成果を感じやすい

胸筋は鍛えた成果を感じやすいという点もメリットの一つといえるでしょう。

胸筋には上半身の筋肉のなかでも特に面積が大きい大胸筋があるため、筋トレをすると目に見えて変化を感じられます。

筋トレが続かないのは見た目の変化を感じられずに、モチベーションを保てなかったからという方もいらっしゃるでしょう。

その点胸筋は筋トレの成果を実感でき、継続するモチベーションにつながる筋肉だと考えられます。

3.胸筋を鍛えるのにおすすめのトレーニング

「胸筋を鍛えるのに有効なトレーニングメニューについて知りたい」

めりはりのあるボディーラインを手に入れるために筋トレを始めようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは器具を使わないトレーニングと器具を使用するトレーニングの両方を紹介します。

どんなトレーニングから始めれば良いのか分からないという方はぜひ参考にしてくださいね。

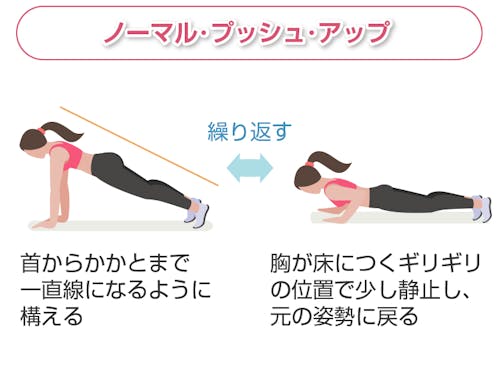

3-1.ノーマル・プッシュ・アップ

ノーマル・プッシュ・アップは大胸筋全体を鍛えられるトレーニングメニューです。

ノーマル・プッシュ・アップとはいわゆる腕立て伏せのことです。

この筋トレは大胸筋だけでなく二の腕部分にある筋肉の「上腕三頭筋」や腕の付け根にある「三角筋」、体幹なども同時に鍛えられます。

ノーマル・プッシュ・アップのやり方は以下のとおりです。

まずは両手を肩幅程度に開き、肘を真っすぐにした状態で床に手をついてください。

首からかかとまで一直線になるように背筋を真っすぐにして構えましょう。

胸が床につくギリギリまで肘を曲げて体を下ろし少し静止した後、元の姿勢に戻ります。

胸を下ろすタイミングで息を吸い、体を持ち上げるタイミングで息を吐くようにしてくださいね。

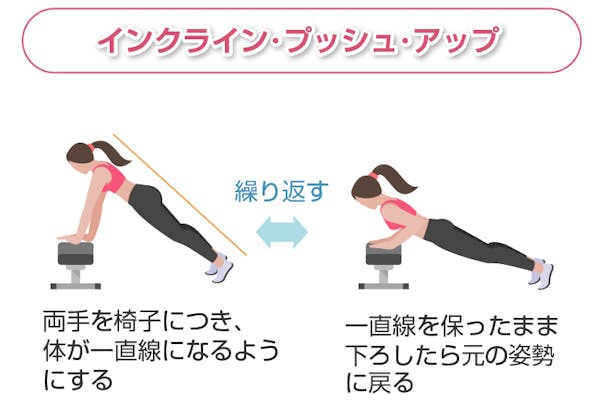

3-2.インクライン・プッシュ・アップ

インクライン・プッシュ・アップは胸筋のなかでも大胸筋と小胸筋を鍛えられる筋トレです。

ノーマル・プッシュ・アップと異なり、高い位置に手をついて行う筋トレなので机や椅子などを用意してくださいね。

インクライン・プッシュ・アップのやり方は以下のとおりです。

まず手を肩幅より広く開き椅子や机に手をついて、頭からかかとまでが斜めに一直線になるように立ちます。

肘を曲げて胸が机や椅子につくまで体を下ろしたら、体を押し上げ元の姿勢に戻りましょう。

このとき脇を締めて動作を行うと腕に負荷がかかってしまうので、脇は締めないように気を付けてください。

体を下ろす際に息を吸い、体を持ち上げる際に息を吐くようにしましょう。

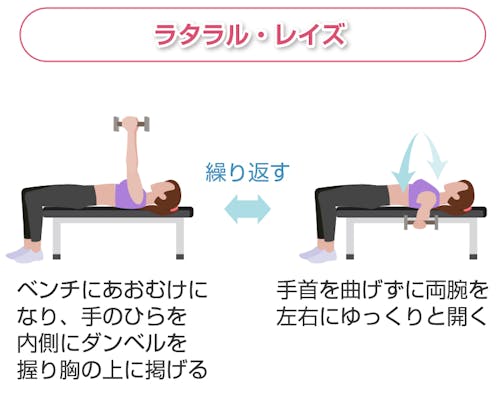

3-3.ラタラル・レイズ

ラタラル・レイズは大胸筋を鍛えるのにおすすめのトレーニングです。

ラタラル・レイズはダンベルを使ったトレーニングなので、自分に合った重量のものを事前に用意してくださいね。

ラタラル・レイズのやり方についてみていきましょう。

まずは両手にダンベルを持ち、ベンチにあおむけになった状態で両足を床にしっかりとつけます。

続いて手のひらが内側を向くようにダンベルを持ち、肘を伸ばしてダンベルを胸の上に掲げてください。

手首の角度はそのままで肘を曲げずに、弧を描くようにゆっくりと腕を横に下ろしましょう。

腕を地面と平行になるところまで下ろしたら、元の位置に戻すように腕を上げます。

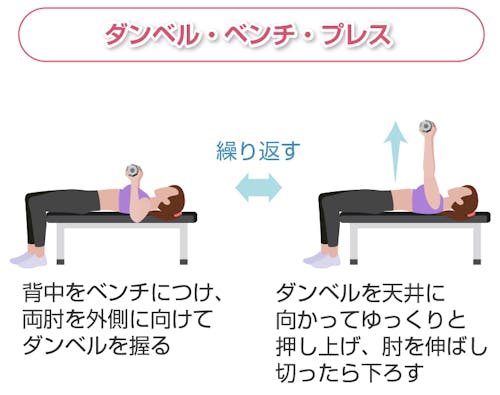

3-4.ダンベル・ベンチ・プレス

ダンベル・ベンチ・プレスは大胸筋と小胸筋を鍛えられるトレーニングです。

ダンベル・ベンチ・プレスのやり方は以下のとおりです。

まずは両手にダンベルを持ち、ベンチにあおむけになり地面に足をしっかりつけましょう。

ダンベルを手のひらが足側を向くように胸の前で握り、両肘を外側に向けて構えます。

ダンベルをゆっくりと押し上げ肘を伸ばし切ったら、胸の前にゆっくりとダンベルを下ろしましょう。

ダンベルが重くなると最初の姿勢を取るのが難しくなるので注意してくださいね。

重いダンベルを扱う場合はベンチに座った状態でダンベルを太ももに乗せ、あおむけになる際に膝を使いダンベルを蹴り上げるようにするとスタートポジションを取りやすくなるでしょう。

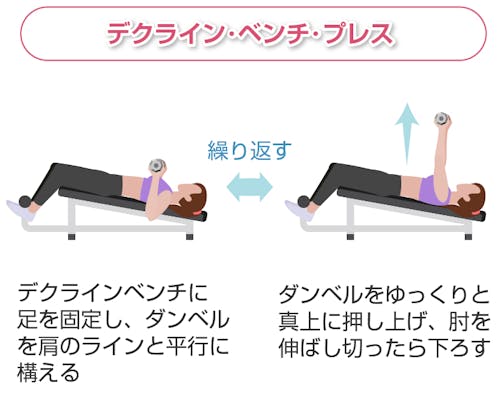

3-5.デクライン・ベンチ・プレス

デクライン・ベンチ・プレスは大胸筋と前鋸筋を鍛えることができます。

大胸筋のなかでも特に大胸筋下部を狙って鍛えられるため、大胸筋の輪郭をよりはっきりさせたいという方におすすめのトレーニングです。

デクラインというのは腰よりも頭の位置が下にある状態になるように傾斜をつけていることをいいます。

このトレーニングは傾斜をつけたデクライン・ベンチを使用して行います。

自宅でこのトレーニングを行う場合には、角度を調節できるデクライン・ベンチが必要になるので注意してくださいね。

それではデクライン・ベンチ・プレスのやり方をみていきましょう。

まずは両手にダンベルを持ち、デクライン・ベンチにあおむけになります。

足を固定し肩幅より少し広めの位置でダンベルを構え、肘を外側に開いた状態で深く曲げます。

ダンベルを真上に向かってゆっくり押し上げ、伸ばし切ったら元の姿勢に戻るようにゆっくりとダンベルを下ろしてください。

トレーニング中はダンベルを下ろす際に息を吸い、持ち上げる際に息を吐くことを意識しましょう。

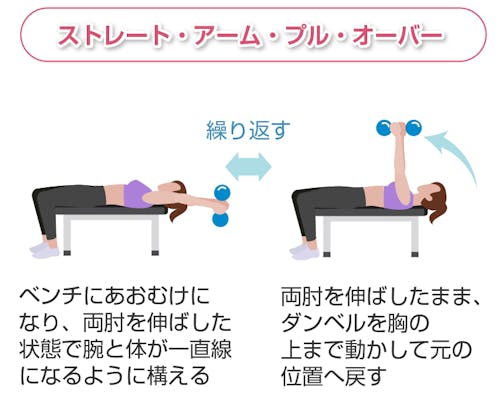

3-6.ストレート・アーム・プル・オーバー

ストレート・アーム・プル・オーバーは大胸筋、小胸筋、菱形(りょうけい)筋を鍛えられるトレーニングです。

ストレート・アーム・プル・オーバーのやり方は以下のとおりです。

まずはベンチにあおむけになって、両足を床にしっかりとつけてください。

続いて両手でダンベルを握り、肘を伸ばして地面と平行になるようにします。

肘を曲げずに弧を描くようにして、ダンベルを胸の上までゆっくりと上げ、上げ切ったところで元の位置にダンベルを戻しましょう。

動作の際は肩甲骨を寄せ、胸を張ることを意識すると大胸筋を最大限収縮させられますよ。

また反動がつくと胸にかかる負荷が減ってしまうため、腰は動かさないようにしてくださいね。

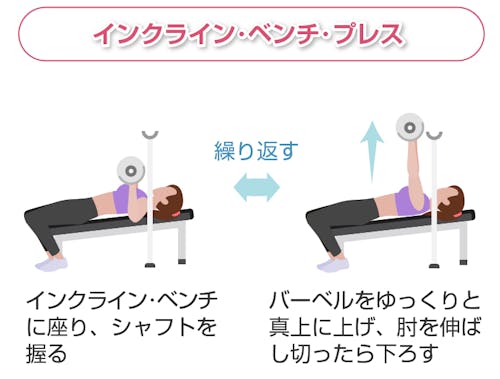

3-7.インクライン・ベンチ・プレス

インクライン・ベンチ・プレスは大胸筋、小胸筋、前鋸筋を鍛えられます。

胸筋全体を鍛えられるトレーニングなので、ぜひ取り入れたいメニューといえるでしょう。

インクラインにも傾斜や勾配といった意味がありますが、トレーニングで使う際は頭の位置が腰よりも高い状態のことを指しています。

こちらのトレーニングは角度を調節できるインクライン・ベンチとバーベルが必要です。

自宅に設備がない場合は設備の整ったジムでトレーニングを行いましょう。

インクライン・ベンチ・プレスのやり方についてみていきましょう。

まずインクライン・ベンチに座り、肩幅よりも広めの位置で両肘を外に向け、手のひらが足側を向くようにシャフトを握ります。

続いてバーベルを真上に向かってゆっくり押し上げ、肘を伸ばし切ったらゆっくりと元の位置にバーベルを戻しましょう。

バーベルを上げる軌道が斜めになってしまうと三角筋に負荷がかかってしまうため、胸筋への刺激が弱くなってしまいます。

胸部に適切な刺激を与えるためにも、バーベルを上げる軌道は垂直になるように意識してくださいね。

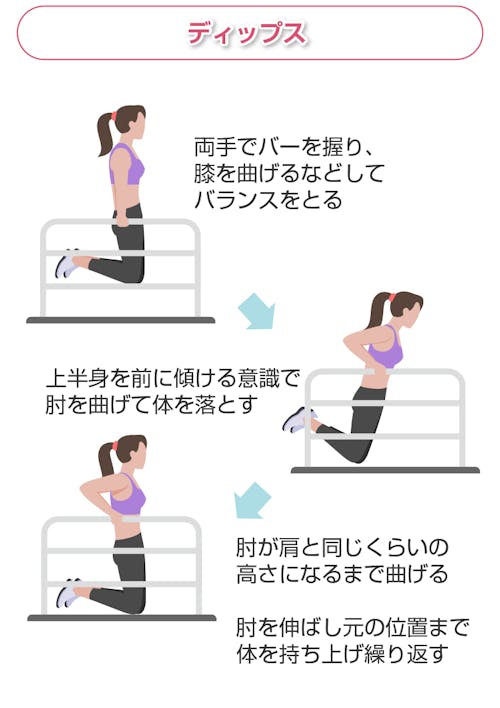

3-8.ディップス

ディップスは大胸筋、小胸筋、前鋸筋と胸筋全体を鍛えられるトレーニングです。

ディップスをするにはディップスバーやディップススタンドが必要です。

ディップスのやり方は以下のとおりです。

まずはバーの幅を肩幅程度に開き、その間に立ち左右それぞれの手でバーを握り体を持ち上げましょう。

続いて上半身を前に傾けるよう意識して肘を曲げ体を落としたら、反動を使わずに肘が伸び切るまで体を持ち上げてください。

体を下ろすときには動作をゆっくりと行い、肩甲骨を内側に寄せるように意識すると効果的なトレーニングが行えるでしょう。

また腹部に力を入れて体幹を安定させることで狙った部位に刺激を入れやすくなるため、意識して動作を行ってくださいね。

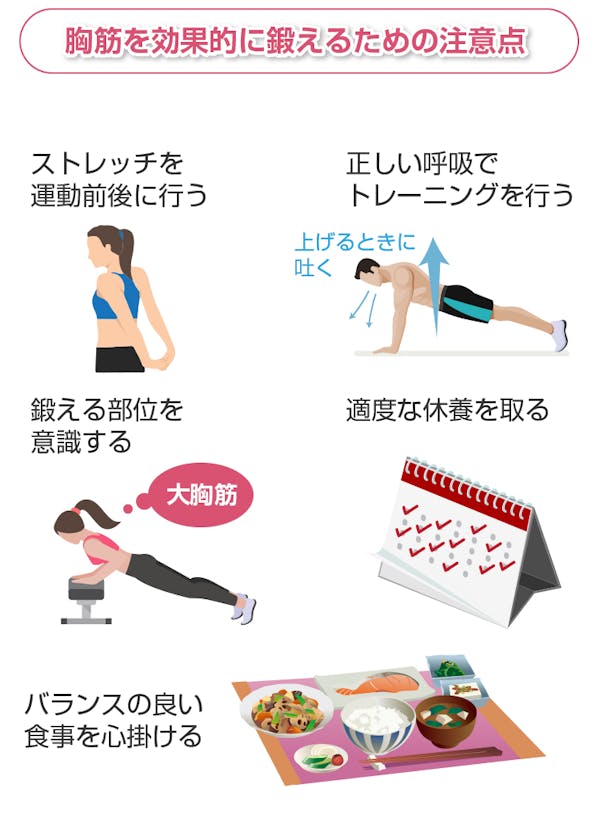

4.胸筋を効果的に鍛えるための注意点

「胸筋を鍛える際はどんな点に気を付けたら良いのかな?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは胸筋を効果的に鍛えるために押さえておきたい注意点を五つ紹介します。

注意点1 運動前後にストレッチを行う

運動前後のストレッチには運動の効果を高めたり、運動後の疲労回復を早めたりする効果が期待できるため必ず行うようにしましょう。

ストレッチとは筋や関節を意図的に伸ばす運動のことです。

ストレッチには筋温や体温を高め柔軟性を向上させるウォーミングアップ効果や心拍数を低下させるリラクゼーション効果があります。

そんなストレッチですが実は実施方法によって大きく二つの種類に分類することができるのです。

特定の方向に関節を動かすことで筋肉を収縮する「動的ストレッチング」、一定方向にゆっくりと筋肉を伸ばしそのまましばらく静止する「静的ストレッチング」に分けられます。

「それぞれのストレッチをどうやって使い分ければ良いのかな?」

このように思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

ウォーミングアップ時の運動として取り入れるなら動的ストレッチングを、クーリングダウンやリラクゼーション効果なら静的ストレッチングがそれぞれ有効です。

目的に合わせたストレッチを実行するようにしましょう。

また誤ったやり方でストレッチを行うと筋を痛める恐れがあるため、パーソナルトレーニングやオンラインフィットネスで専門家による指導を受けるようにしてくださいね。

注意点2 正しい呼吸でトレーニングを行う

筋トレ時の呼吸のタイミングもトレーニングの効果を左右する重要な要素です。

筋トレ時の呼吸は息を吸う際に胸を膨らませる「胸式呼吸」が効果的です。

胸式呼吸には交感神経を活発にさせるはたらきがあり、これによって血液循環が改善したり代謝がアップしたりすることで体が活動的な状態になります。

トレーニング中に呼吸することで酸素が体に取り込まれ、筋肉に栄養が行き届き力を発揮できるようになります。

また呼吸をすることで体幹に力が入り全身の力を使えるようになります。

他にも呼吸に合わせて動作もゆっくりになるため、安定したフォームで狙った筋肉を鍛えられるというメリットもありますよ。

力を入れるときに息を吐き、力を抜くときに息を吸うように呼吸のタイミングを意識してトレーニングを行いましょう。

プッシュ・アップなら体を下ろすときに息を吸い、持ち上げるときに息を吐く、ベンチ・プレスならバーベルを上げるときに息を吐き、下げるときに息を吸うといったタイミングです。

筋トレ中の呼吸でやってはいけないのは、呼吸を止めてしまうこと、呼吸のタイミングが逆になること、呼吸が浅くなることです。

呼吸が止まってしまうと心臓に負担がかかり、血圧が急激に上昇する恐れがあります。

またただしく呼吸できず筋肉へ酸素が十分に行き渡らないと、筋トレの効果が落ちてしまうので気を付けてくださいね。

注意点3 鍛える部位を意識する

効果的なトレーニングを行うには鍛える部位を意識することも重要です。

どこを鍛えているのか意識しながらトレーニングを行うことでトレーニング効果が上がります。

これは「意識性の原則」と呼ばれるトレーニングの原則です。

意識性の原則とはトレーニングの内容や目的、意義を理解した上で取り組むことで効果が変わるという原則です。

なんとなく取り組むのではなくどの筋肉に効果があるトレーニングなのか意識しましょう。

注意点4 適度な休養をとる

習慣化させるために毎日トレーニングを行おうと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、必ず適度な休養をとるようにしてください。

トレーニングは2~3日に1回、1週間で2~3回程度が適切な頻度といえるでしょう[1]。

このように適度な休養を設けるのは「超回復」という筋肉の修復の仕組みが関わっています。

筋肉は筋トレによって筋線維が破断され、それが修復されることで以前の筋線維より太く強くなります。

この仕組みを超回復と呼び、筋肉は超回復を繰り返すことで太くなり、筋力も上がります。

破断した筋肉が修復するまでに2~3日ほどかかるため、トレーニングの頻度は2~3日に1回程度にすると良いでしょう[2]。

もし筋肉が修復されていない状態でトレーニングを行うと効果が落ちたり、疲労骨折や貧血を引き起すオーバートレーニング症候群に陥ってしまったりするでしょう。

運動前後、運動中に苦痛を感じたり力が入らなかったりしたときは、トレーニングの強度を下げる、その日は休息日にするといった対応を取ってください。

注意点5 バランスの良い食事を心掛ける

効率の良いトレーニングには、バランスの良い食事を摂ることも重要です。

筋肉の栄養素となるたんぱく質は積極的に摂取する方が多いかもしれませんが、たんぱく質だけでなく炭水化物(糖質)、脂質、ビタミン、ミネラルを含めた五大栄養素を摂取するようにしましょう。

糖質や脂質が不足している場合には、体がエネルギーを補うためにたんぱく質を分解してしまいます。

そのためたんぱく質をたくさん摂取していても、筋肉の合成よりも不足したエネルギーを補うために利用されてしまい効率良く筋肉を合成できなくなってしまうのです。

またビタミンにはエネルギーの代謝や筋肉合成をサポートするはたらき、ミネラルにはホルモンの材料になったり、筋肉の収縮・弛緩(しかん)に関わったりするはたらきを持つものがあるのです。

このように五大栄養素のうちどれかが不足すると筋トレの効果が落ちてしまうでしょう。

五大栄養素をバランス良く摂取するためにも、米やパンなどの主食、肉・魚・卵などの主菜、野菜や海藻などを使った副菜を組み合わせた食事を摂取しましょう。

5.胸筋の各部位の鍛え方についてのまとめ

胸筋は大胸筋、小胸筋、前鋸筋の三つの部位で構成されています。

胸筋は上半身のなかでも面積の大きい筋肉のため、鍛えるとボディーラインにめりはりが出たり、筋トレの成果を実感しやすかったりといったメリットがあります。

胸筋を鍛える際は運動前後にストレッチを行い、トレーニング中は呼吸法に注意を払い、鍛える部位へ意識を向けるようにしましょう。

またバランスの良い食事や適切な休息も効果的なトレーニングを行う上で重要です。

胸筋を鍛えるトレーニングメニューでは、器具なしのものと器具を使ったものを両方ピックアップして紹介しましたので、鍛えたい部位やトレーニング環境に合わせて取り組んでみてくださいね。