「乳酸菌」について、

「よく見聞きするけれど実際どんなものだかよく分からない……」

「何に効くのか知らないなあ……」

という方が多いのではないでしょうか。

漠然と「おなかに良い」というイメージをお持ちの方はいらっしゃるかもしれませんね。

乳酸菌はおなかの調子を良くしてくれる整腸作用のほかにもさまざまな良い作用を持っています。

この記事では乳酸菌がどのようなものなのか、どんな効果があるのか、乳酸菌を摂取するためには何を食べるべきなのか、乳酸菌について気になるあれこれを徹底解説します。

1.乳酸菌って何?体に良いって本当?

乳酸菌とはそもそもどんなものなのでしょうか。

なんとなく、

「ヨーグルトに含まれているあれだよね?」

「おなかにいいんでしょ?」

といった漠然としたイメージはあっても、具体的にどのようなものなのか知っているという方は少ないのではないでしょうか。

1-1.乳酸菌はヒトの体に良い「善玉菌」

乳酸菌はヒトの体にとって良いはたらきをしてくれる「善玉菌」です。

腸内環境を整えてくれる効果があることで知られています。

ヨーグルトやチーズ、漬け物など発酵食品の製造に使われており、それらの食品を食べることで体内に取り込むことができます。

1-2.毎日続けて摂取することが重要

乳酸菌は継続的に摂取することが重要です。

食べ物や飲み物で乳酸菌を摂取しても、残念ながらそれがいつまでもヒトの腸内に留まってはたらき続けてくれるわけではありません。

ヒトの腸にすむ細菌の種類や数は人によって傾向が決まっており、新たに乳酸菌を摂取しても、そのままずっと腸内にすみ着くことはできないといわれています。

そのため、日々さまざまな食べ物から摂取したり、乳酸菌のエサとなる成分を含む食べ物を食べたりする必要があるのです。

1-3.乳酸菌はさまざまな菌の総称

「乳酸菌」という名前の菌が存在しているわけではありません。

乳酸菌は、炭水化物や糖を消費して「乳酸」という物質を作る微生物(菌)の総称です。

乳酸が作られると腸内が酸性に保たれ、「悪玉菌」と呼ばれる悪いはたらきをする菌の増殖を抑えてくれるのです。

2.乳酸菌の効果は?

それでは、乳酸菌は具体的にどのようなはたらきをしてくれるのでしょうか。

乳酸菌にはさまざまなはたらきがあります。

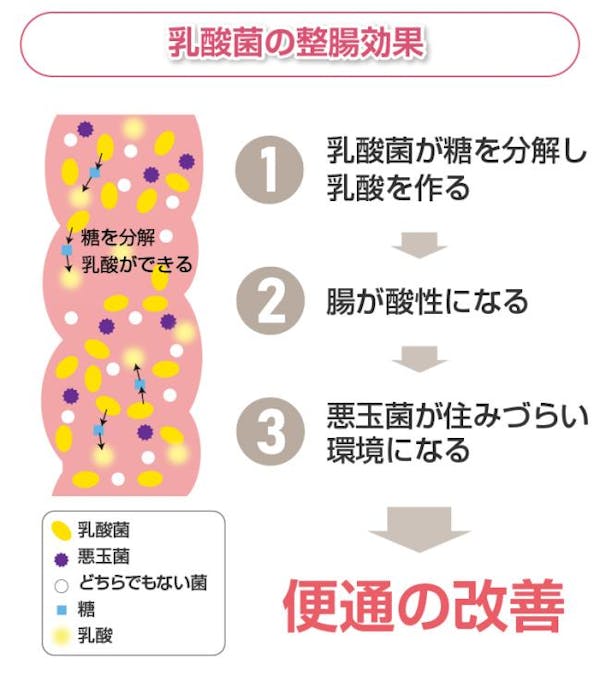

効果1 乳酸菌の整腸作用

乳酸菌にはおなかの調子を整える効果がある、ということは皆さんご存知でしょう。

腸内で乳酸菌が殖えると、便通の改善といった整腸作用が期待できます。

ヒトの腸内細菌はヒトにとって良いはたらきをする善玉菌と悪いはたらきをする悪玉菌、そのどちらでもない中間の菌に分類され、悪玉菌が殖えると腸のはたらきが鈍くなるとされています。

乳酸菌は乳酸を作ることで腸内を酸性にし、悪玉菌の繁殖を抑え、腸のはたらきを活発にしてくれます。

【関連情報】 「アーモンドの整腸作用」についてもっと知りたい方はこちら

効果2 コレステロールの低減作用

乳酸菌のなかには、コレステロールを低下させる機能を持つものもあります。

コレステロールとはヒトの体に存在する脂質の一つで、細胞膜やホルモンなどをつくる材料です。

体にとって必要な物質ですが、コレステロールには良いはたらきをする「善玉コレステロール」と「悪玉コレステロール」があり、悪玉コレステロールの増えすぎには注意が必要です。

血中の悪玉コレステロールが増えすぎると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などの病気を誘発する可能性があります。

油っぽい食生活が続いていて、コレステロールが気になっているという方も多いのではないでしょうか。

乳酸菌の一部にはコレステロールを吸着させ血中のコレステロール濃度を下げてくれるはたらきがあると考えられています[1]。

[1]近藤しずき、清水(肖)金忠「プロバイオティクス細菌による血中脂質改善作用」 (『腸内細菌学雑誌』2010年24巻4号)

効果3 免疫力を高める

乳酸菌の一部には、免疫力を高める効果があることが分かっています。

「免疫」とは、いわばヒトの体が持っている防御システムです。

体内に細菌やウイルスが侵入すると、免疫細胞が異物と認識して攻撃し、体を正常に保ってくれます。

乳酸菌のなかには体の免疫機能を活性化させる作用を持つものがあることが確認されています。

実験において、摂取することで風邪をひきにくくなることが認められているものもあるのです。

風邪予防などにも乳酸菌は有効だということですね。

【関連情報】 「免疫とは何か」についてもっと知りたい方はこちら

効果4 老化の予防

乳酸菌のなかには、老化を予防できる可能性が示唆されているものもあります。

通常のマウスより寿命が短く、老化に関連するさまざまな病気が発症する「老化促進モデルマウス」に特定の乳酸菌を与えると老化が抑制されたという実験結果があるのです[2]。

実験では、老化が始まってから摂取しても抑制効果があったことが分かっています。

「乳酸菌にこんな効果があったなんて!」

とびっくりされている方も多いのではないでしょうか。

[2] 木元広実「Lactococcus lactis H61の老化抑制効果と作用機構の解明に向けて」 (『日本乳酸菌学会誌』2018 年 29 巻 2 号)

3.腸内の乳酸菌を殖やす方法

乳酸菌には、さまざまな良い効果があることが分かりましたね。

整腸作用や免疫力アップ効果などさまざまな効果のある乳酸菌を

「たくさん摂りたい!」

と思われた方も多いのではないでしょうか。

それでは腸内の乳酸菌を殖やすにはどうしたら良いのでしょうか。

乳酸菌を殖やす方法は大きく分けて2つあります。

それは生きた乳酸菌が含まれる食べ物を食べることと、乳酸菌の「エサ」になる食べ物を食べることです。

詳しく説明していきましょう。

方法1 生きた乳酸菌を含む食べ物を食べる

腸内の乳酸菌を殖やす方法の一つ目は、生きた乳酸菌が入っている食べ物を食べることです。

「乳酸菌が生きて腸まで届く」と謳われている製品を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

生きて腸まで辿り着くことのできる乳酸菌は「プロバイオティクス」と呼ばれ、腸内で活動して悪玉菌の繁殖を抑えてくれます。

ただし、ヒトの腸にはもともと「腸内フローラ」といっておよそ1,000種類、100兆個もの菌が生息しています。

実は口から摂取した生きた乳酸菌がもともと生息している菌と共生できる可能性は低く、ある程度の期間腸内ではたらいた後は排出されてしまうと考えられています。

そのため、プロバイオティクスは、毎日摂取して継続的に腸に補充することが重要です。

また生きた乳酸菌を摂取しても腸に届く前に胃酸などの消化器官の酸で死んでしまう場合も ありますが、死んだ乳酸菌であっても「菌体」と呼ばれる構成要素や生成成分が体に良い効果をもたらしてくれます。

方法2 乳酸菌の「エサ」になる食べ物を食べる

腸にいる乳酸菌の「エサ」となる成分を摂取することも乳酸菌を殖やす手段の一つです。

具体的には、「オリゴ糖」や「食物繊維」を含む食品を食べることです。

これらの成分は、消化・吸収されることなく大腸まで届き、乳酸菌のエサとなることができます。

なお、こうした乳酸菌などの善玉菌を殖やす作用があるものを「プレバイオティクス」といいます。

4.生きた乳酸菌を含む食べ物

それではまずは、生きた乳酸菌が豊富に含まれる食べ物をご紹介しましょう。

4-1.ヨーグルト

乳酸菌と聞いてまず思い浮かぶのがヨーグルトではないでしょうか。

ヨーグルトの発酵には乳酸菌が用いられています 。

ヨーグルトといえば、爽やかな酸味が特徴ですよね。

あの酸味の正体は、乳酸菌が糖を分解して作った「乳酸」です。

近年では特定の効用がみられる乳酸菌で発酵したヨーグルト商品も人気を博しています。

また、ヨーグルトのなかには乳酸菌が生きたまま腸に届くことをうたっているものもあります。

手軽に摂取できるのもうれしいポイントですよね。

4-2.チーズ

チーズの発酵にも乳酸菌が使われて います。

ただし製品によって含有量には大きな差があります。

チーズは「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」に大別されます。

ナチュラルチーズとは、乳を乳酸菌や酵素で凝固させ水分を除去したもの、またはこれを熟成させたもののことです。

世界中に1,000種類以上のナチュラルチーズがあるといわれ、味も食感も見た目もさまざまです。

ナチュラルチーズの場合は加熱されていないため乳酸菌が生きており、熟成が進んで味わいが変化していきます。

一方、プロセスチーズはナチュラルチーズを溶かし、添加物を加えて再び成形したものであり、乳酸菌は加熱処理によって死んでしまっています 。

4-3.キムチ

発酵食品であるキムチにも乳酸菌が豊富に含まれています。

加熱されていないキムチは保存中にも発酵・熟成が進み、乳酸菌が増えていきます。

発酵が進むと酸味が増しますが、ごま油と和えると酸味が和らぎますよ。

ただし加熱すると乳酸菌は死んでしまう のでご注意ください。

4-4.漬物

キムチ以外にも発酵している漬物には乳酸菌が含まれています。

発酵している漬物の代表例としては、ぬか漬け、たくあん、しば漬け、すぐき漬けなどが挙げられます。

漬物など植物性の製品から分離される乳酸菌は「植物由来乳酸菌」、乳製品など動物性の製品から分離される乳酸菌は「動物由来乳酸菌」と呼ばれています。

植物由来乳酸菌は、塩分濃度や酸度が高かったり糖が少なかったりと過酷な環境でも生き抜けるため、動物由来乳酸菌と比べて強い生命力を持つといわれています。

浅漬けなどの調味液で漬けられていて発酵していない漬物には乳酸菌は含まれないので注意してくださいね。

4-5.日本酒

日本酒の発酵にも乳酸菌が使われています。

日本酒を製造する過程において、乳酸菌はアルコールをつくるための「酵母」とともに非常に重要な存在とされています。

乳酸菌が生み出す乳酸が雑菌を死滅させ、腐ることを防ぐ役割を果たしているのです。

ただし、日本酒は「火入れ」と呼ばれる加熱処理が施されており、乳酸菌や酵母は死滅した状態となっています。

5.乳酸菌の「エサ」になる食べ物

ここまで、乳酸菌が含まれている食べ物を紹介してきました。

ここからは、乳酸菌の増殖を助けることができる成分である「オリゴ糖」と「食物繊維」が豊富に含まれる食品をご紹介しましょう。

5-1.オリゴ糖を含む食べ物

乳酸菌は腸で糖を分解することによって乳酸をつくっています。

糖の多くは腸に届く前に分解されてしまいますが、オリゴ糖は分解されずに腸まで届くため、乳酸菌のエサとなります。

オリゴ糖を多く含む食べ物を摂って、腸内の乳酸菌を育てましょう。

オリゴ糖は以下のような食べ物に多く含まれています。

オリゴ糖が多く含まれてる食品

- 大豆

- たまねぎ

- ごぼう

- ねぎ

- にんにく

- アスパラガス

- バナナ

これらの食品には、オリゴ糖のほかにもさまざまな体に良い栄養素が含まれています。

ぜひ日頃のお食事に取り入れてみてくださいね。

5-2.食物繊維を含む食べ物

食物繊維も、乳酸菌などの善玉菌の増殖を助ける「プレバイオティクス」の一種です。

腸内における善玉菌の割合を増やしてくれることが分かっています。

また、整腸作用や血中コレステロール濃度の低下など、食物繊維自体が乳酸菌と似た作用を持っています。

食物繊維は、現代日本においては不足しがちな栄養素の一つです。

18歳以上の大人に対しては1日あたり男性で20g程度、女性で17g程度の摂取が推奨されていますが、実際の摂取量平均値は目標量を5g以上下回っていることも多いようです。

積極的に摂取するようにしましょう。

食物繊維が多く含まれるのは、以下のような食べ物です。

食物繊維が多く含まれてる食品

- そば

- ライ麦パン

- しらたき

- さつまいも

- 切り干し大根

- かぼちゃ

- ごぼう

- たけのこ

- ブロッコリー

- モロヘイヤ

- 納豆

- いんげん豆

- あずき

- おから

- しいたけ

- ひじき

これらの食品は、1食で食べる量で2〜3gの食物繊維を摂取することが可能です。

また、普段食べている白ごはんを玄米や麦ごはんに置き換えるだけでも食物繊維の摂取量を増やすことができますよ。

【関連情報】 「食物繊維」についてもっと知りたい方はこちら

6.乳酸菌のここが気になる!よくある疑問

これまで、乳酸菌の効用や豊富に含まれる食べ物、乳酸菌を殖やす効果がある食べ物などをご紹介してきました。

こちらでは、乳酸菌について気になる疑問をひとつずつ解決していきましょう。

疑問1 ビフィズス菌と乳酸菌って何が違うの?

乳酸菌とともに、よく「ビフィズス菌」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

「結局、ビフィズス菌と乳酸菌では何が違うの?」

というのは気になるポイントですよね。

ビフィズス菌は乳酸菌の仲間で、ヒトにとって良いはたらきをする善玉菌の代表格です。

他の乳酸菌と同様、腸内で悪玉菌の繁殖を抑え、腸のはたらきを良くしてくれます。

ただしビフィズス菌には、酸に弱く生きたまま腸に届けるのが難しいという性質があります。

また、ビフィズス菌は乳酸だけでなく「酢酸」という物質も発生させることから、乳酸菌とは別の分類だとされる場合もあります。

疑問2 乳酸菌が死んでいても効果があるの?

乳酸菌には、生きたまま腸に届くものと、胃酸など体内の消化に使われる分泌物によって死んでしまうものがあります。

「死んでしまった乳酸菌を食べても意味がないんじゃない?」

と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。

実は死んでしまった乳酸菌にも健康への効果はありますが、生きている乳酸菌とははたらきが異なります。

死んだ乳酸菌は血圧を下げたり、免疫を調節したりする作用があるといわれています。

ただし、腸内の環境をキレイにするために必要な物質を作るはたらきは生きている菌の方が強いため、おなかの調子を整えることを重視したい方は生きた乳酸菌を摂取することがおすすめです。

疑問3 乳酸菌を生きたまま腸に届けるには?

「それじゃあ、どうやって生きた乳酸菌を摂取すればいいの?」

と疑問をお持ちになった方もいらっしゃるでしょう。

生きた乳酸菌を腸まで届けるためには、まず製造の段階で殺菌処理が施されていない食品を摂取する必要があります。

また、乳酸菌が含まれている食品を購入した場合はご自身での加熱も避けるようにしてください。

ただし、製品に含まれている乳酸菌が生きたまま腸に届くかどうかを判断するのは、難しいことですよね。

そのため、乳酸菌が入った商品を購入する際は商品にどのような乳酸菌が含まれているのか、記載内容を十分に確かめるようにしましょう。

疑問4 乳酸菌を摂りすぎるとどうなるの?

ヒトの腸には元からたくさんの腸内細菌が生息しているため、食べ物から摂取した乳酸菌は一定期間腸内に留まることはあってもすみ着くことは少ないとされています。

そのため、乳酸菌をたくさん摂りすぎてもすぐに排泄されてしまい、体調に大きな影響を与えることはないといえるでしょう。

乳酸菌自体を摂りすぎることよりも、乳酸菌を含んでいる食品を食べ過ぎてしまうことに注意するべきかもしれませんね。

乳酸菌が含まれる食品は、毎日適切な量を続けて摂取することが重要です。

7.乳酸菌が体に良い理由と摂取できる食材 まとめ

乳酸菌は、ヒトの腸の中ではたらく体の健康を支える重要な菌です。

腸内環境を整えたり、免疫力を高めたり、さまざまな良い効果があります。

乳酸菌はヨーグルトや漬物などの発酵食品や、乳酸菌を添加したお菓子などを食べることで摂取することができます。

死んだ乳酸菌には血圧を下げたり免疫力を調整したりする効果がありますが、おなかの調子を整えるためには生きたままの乳酸菌を、継続的に摂取することが重要です。

乳酸菌が含まれている食品はさまざまなものが販売されているため、自分に合ったもの探してみると良いでしょう。