「腸内環境を整えるといいってよく聞くけど、具体的にはどんなメリットがあるのかな?」

「腸内環境を整えるためにはどうしたら良いんだろう?」

腸内環境を整えるのが健康にいいということは知っていても、具体的なメリットや腸内環境を整える方法についてはご存じない方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では腸内環境の良し悪しはどうやって決まるのかという基礎知識から、腸内環境を整えることによるメリットまで詳しく解説していきます。

生活習慣病などの対策特集ページ

1.腸内環境の「良し悪し」とは?

「腸内環境」という言葉は聞いたことがあっても具体的な仕組みはわからないという方は多いのではないでしょうか。

ここからは、腸内環境の仕組みを具体的に説明していきましょう。

1-1.腸内の健康状態は菌のバランスで決まる

ヒトの腸内には1,000種類以上にもおよぶ約100兆個の腸内細菌が生息しています[1]。

腸内細菌には体に良いはたらきをする「善玉菌」、体に悪いはたらきをする「悪玉菌」、そのどちらでもない菌の3種類に大別されます。

例えばよく耳にする乳酸菌やビフィズス菌は善玉菌です。

腸内環境の良し悪しは善玉菌と悪玉菌、中間の菌の量のバランスによって決まります。

「腸内環境が良い」というのは、善玉菌が悪玉菌よりも優勢であり、悪玉菌が腸に住み着いたり、増殖したりするのを抑えている状態を指しています。

反対に、生活習慣の乱れやストレスなどによって悪玉菌が善玉菌よりも多くなってしまうと、腸内が不健康な状態になってしまいます。

このように、腸内の健康は腸内に存在する数多くの菌のバランスによって決まるものなのですね。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌と健康」

2.腸内環境の良し悪しは日頃のお通じから分かる

「自分の腸内が健康かどうかをチェックするにはどうしたらいいんだろう……」

と、ご自身の腸内の健康状態が気になった方も多いでしょう。

自分の腸の中を覗くわけにはいきませんから、どうやって確かめればいいのか疑問に感じますよね。

しかし、意外と簡単な方法で自分の腸内環境の良し悪しを知ることができます。

それは、日頃のお通じの状態を確認することです。

善玉菌がしっかりと機能している腸内環境が良い人の便は、便が黄色寄りの褐色であり、悪臭もせず、形はバナナ状になります。

反対に、便から悪臭がしたり、黒っぽかったりする場合は、腸内環境が悪くなっているサインです。

また、日頃から下痢や便秘をしがちだという方も腸内環境が乱れている可能性があるでしょう。

腸内環境を整えればこれらの症状だけでなく体全体にうれしい健康的な効果があります。

【関連情報】 「乳酸菌の整腸作用」についてもっと知りたい方はこちら

3.腸内環境を整えるメリット!体にうれしい効果を解説

腸内環境は体のさまざまな部位と関係があり、整えることで全身の健康につながると考えられています。

ここでは、腸内環境を整える4つのメリットを具体的に解説していきましょう。

【腸内環境を整えるメリット】

- 便秘になりにくい

- 下痢になりにくい

- 免疫力が上がる

- 太りにくくなる

メリット1 便秘になりにくい

腸内環境は便通と大きく関係していると考えられます。

便秘とは、便の水分量が少なく硬くなったり、便の通り道が狭くなったりして便通が悪くなる状態をいいます。

便秘になるとただ排便が困難になるだけでなく、おなかが張ったり、食欲不振や腹痛になったり、肌荒れしてしまったりと全身に悪影響を及ぼします。

便秘を予防・改善するためには善玉菌を増やし、腸内環境を整え、腸のはたらきを良くすることが重要です。

メリット2 下痢になりにくい

下痢の予防・改善のためにも、腸内環境を整えて大腸を健康に保つことが重要です。

下痢とは、便中の水分が異常に増加し、便が柔らかくなりすぎている状態のことをいいます。

便に水分が少なすぎる便秘と、水分が多すぎる下痢の状態は一見正反対のように見えますが、原因は同じ腸内環境かもしれません。

便は大腸内で食べ物のカスと消化液が混じったドロドロのものから水分が吸収されることによって作られます。

大腸が水分を吸収しつつ便を肛門に送り出す運動に異常があると、水分がうまく吸収されず下痢になってしまうのです。

善玉菌は腸内フローラのバランスを整え、腸の働きを正常に保つため、腸内環境の悪化が原因の下痢を改善できると考えられます。

メリット3 免疫力が上がる

健康を保つためには免疫力を上げることが重要です。

腸内環境を整えることは免疫力の向上にもつながります。

免疫とは私たちの身の周りに存在する体に有害な細菌やウイルス、ほこりや汚染物質などを排除して身体を守る機能のことです。

免疫力が衰えると風邪にかかりやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりしてしまいます。

実は人間の免疫細胞は半分以上が腸の中に生息しているため、腸内細菌の働きを高めることで免疫力を高められると考えられます。

善玉菌は免疫細胞を活性化させ、細菌やウイルスなどの病原菌から身体を守るはたらきを持っているのです。

人間の免疫力は通常20代がピークで、加齢に伴って低下していくといわれています。

腸内細菌を整えることで、年齢を重ねても健康を保つことにつながるのですね。

【関連情報】 「腸内環境と免疫の関係」についてもっと知りたい方はこちら

メリット4 太りにくくなる

「腸内環境を整えるとダイエットに良いって聞いたけど本当なのかな?」

と気になっている方も多いでしょう。

実は腸内細菌のバランスと肥満には関連があると考えられています。

肥満は主に、食事から摂取したエネルギーが使いきれず、脂肪として体内に蓄えられてしまうことによって起こります。

腸内細菌のうちの「フィルミクテス門」と呼ばれるものは食事から多くのエネルギーを取り込んでしまうため、フィルミクテス門が腸内に多く生息している方は肥満になりやすいといわれているのです。

また太ることでさらに腸内細菌のバランスが悪化する、悪循環にも陥ってしまいます。

つまり、腸内の細菌のバランスを整えフィルミクテス門を減らすことで、太りにくくなる可能性があるということですね。

また、腸内環境が悪いと便秘になってしまうことはご存知の方も多いでしょう。

便秘が続くと基礎代謝が落ちて脂肪が燃えにくくなるため、痩せにくい体になってしまいます。

「あまり食べていないのに太りやすい……」

という方は腸内環境を整え多様な腸内細菌を共生させることで、太りやすい体質を改善することができるかもしれませんよ。

4.腸内環境を整えるためにはどうすればいい?

「腸内環境を整えるとこんなにいいことがたくさんあるんだ!」

「でも、腸内環境を整えるには具体的にどうしたら良いんだろう?」

と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

腸内環境を整えるには、「善玉菌を増やし、悪玉菌を増やさないようにする」ことがもっとも重要です。

ここでは、食生活と生活習慣という二つの面から腸内環境を整えるコツをお教えします。

4-1.食生活を工夫しよう!

腸内の善玉菌を増やすためには、「善玉菌を直接摂取する」「腸内で善玉菌を増やすことができる食品を食べる」という2通りの方法があります。

「善玉菌を直接摂取するってどういうこと?」

と困惑された方もいらっしゃるかもしれませんね。

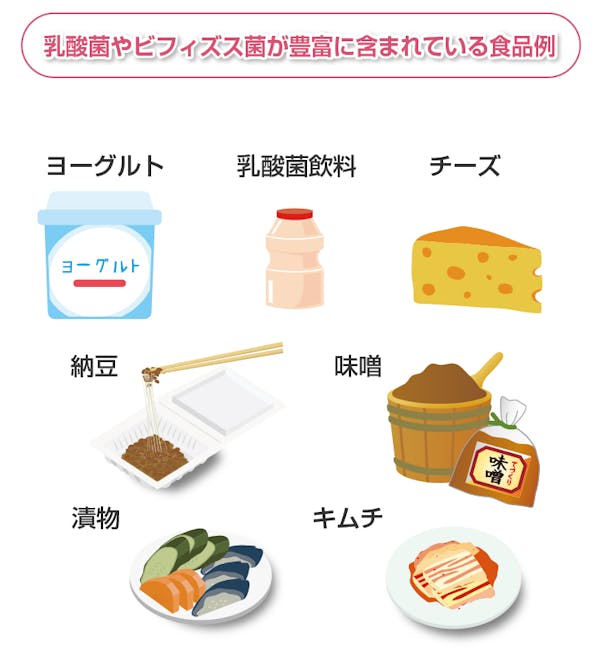

しかし乳酸菌やビフィズス菌が入っている食べ物や飲み物、と聞けば皆さんいろんなものが頭に浮かぶのではないでしょうか。

乳酸菌やビフィズス菌は善玉菌の仲間なので、乳酸菌やビフィズス菌などが入っている食品を積極的に摂取するようにしましょう。

毎日手軽に乳酸菌やビフィズス菌を摂ることのできるおすすめの食品には以下のようなものがあります。

また、腸内で善玉菌を増やすことができる食品を積極的に食べることも重要です。

善玉菌を増やすために有効なのは、オリゴ糖や食物繊維が含まれた食品を食べることです。

オリゴ糖や食物繊維は、善玉菌の「エサ」になるのですね。

例えば、オリゴ糖は身近な野菜にも豊富に含まれています。

また、食物繊維は以下のような食品から手軽に摂取することができます。

[2] Vishnudutt Purohit, J Christian Bode, Christiane Bode, David A Brenner, Mashkoor A Choudhry, Frank Hamilton, Y James Kang, Ali Keshavarzian, Radhakrishna Rao, R Balfour Sartor, Christine Swanson, Jerrold R Turner「Alcohol, Intestinal Bacterial Growth, Intestinal Permeability to Endotoxin, and Medical Consequences: Summary of a Symposium」

【関連情報】 「食物繊維」についてもっと知りたい方はこちら

4-2.生活習慣を見直そう!

「適度な運動」と「ストレスを貯めないようにすること」も、善玉菌を増やし、悪玉菌を増やさない効果が期待できます。

肥満の女性を対象として行われた実験では、運動によって腸内に善玉菌の一種が増えたという報告がなされています[3]。

適度に体を動かす習慣を身につけておきたいですね。

また、睡眠不足やストレスも腸内環境を乱す大きな原因だといわれています。

睡眠不足やストレスは腸の環境と密接に関係がある自律神経のはたらきを乱してしまうからです。

マウスを使った実験ではストレスを感じると腸内細菌の種類が減り多様性が失われるという結果も出ています[4]。

リラックスした状態で十分な睡眠をとり、ストレスをなるべく発散させるようにしましょうね。

[3] Eveliina Munukka, Juha P Ahtiainen, Pere Puigbó, Sirpa Jalkanen, Katja Pahkala, Anniina Keskitalo, Urho M Kujala, Sami Pietilä, Maija Hollmén, Laura Elo, Pentti Huovinen, Giuseppe D'Auria, Satu Pekkala「Six-Week Endurance Exercise Alters Gut Metagenome That Is Not Reflected in Systemic Metabolism in Over-weight Women」

[4] Michael T Bailey, Scot E Dowd, Jeffrey D Galley, Amy R Hufnagle, Rebecca G Allen, Mark Lyte「Exposure to a Social Stressor Alters the Structure of the Intestinal Microbiota: Implications for Stressor-Induced Immunomodulation」(Brain Behav Immun 2011 Mar;25(3):397-407)

5.腸内環境を整えるメリットと効果についてのまとめ

人間の腸内にはさまざまな菌が存在しています。

腸内細菌は「善玉菌」「悪玉菌」「中間の菌」の大きく3種類に分類することができ、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢であるかが、腸内の健康状態に影響を及ぼすと考えられます。

善玉菌が勝っている場合の腸内環境は健康で、便秘や下痢になる可能性も低く、肌質や免疫力の向上にも繋がるといった多くのメリットがあります。

一方、生活習慣の乱れから悪玉菌が増えてしまうと、便秘や下痢といった症状に悩まされることになってしまうでしょう。

日頃の食生活や生活習慣を見直すことで、腸内環境は改善することができます。

腸内環境を健康に整えるため、まずはできることから始めてみてくださいね。