「病気を予防するためには免疫が重要だって聞くけど、免疫ってなんだろう?」

「免疫力を上げるために効果のある方法が知りたいな。」

新型コロナウィルスの影響で、免疫について関心を持つようになった方も多いのではないでしょうか。

免疫は病気から体を守る上で重要な役割を果たす機能です。

しかし、具体的にどのような仕組みではたらいているのか、どうすれば免疫機能を向上させることができるかなど詳しい知識を得る機会はなかなかありませんよね。

そこで、この記事では免疫の仕組みや免疫機能を維持するために重要なポイントを詳しく解説していきます。

1.そもそも免疫とは何?どんなもの?

「免疫がしっかりはたらいていれば病気にかかりにくくなるのかな?」

何となくそういった印象がありますが、詳しくは分からないという方もいらっしゃるでしょう。

簡単にいうと、免疫とはウイルスや細菌、微生物などから身体を守る仕組みのことです。

健康な状態を保つための防御システムですね。

漢字も、「疫(えき)」(病気)から「免(めん)」(免(まぬが)れる)ことを指しています。

健康な状態を保つためには、外部から侵入したウイルスなどの異物に細胞を攻撃されたり、寄生されたりすることを避ける必要があります。

自分の細胞と異物を見分け、異物のみを取り除こうとするのが免疫の特徴です。

私たちは普段気付かないうちに、口や鼻から異物を取り込んでしまっていますが、その度に病気にならずに済んでいるのは免疫のはたらきのおかげですね。

2.免疫には二つの種類がある!?

免疫には「自然免疫」と「獲得免疫」という二つの種類があることをご存じでしょうか。

「自然免疫」は体内に異物が侵入したときに最初にはたらくもので、「獲得免疫」は自然免疫で対処しきれなかった場合にはたらくものです。

二つの免疫には異なる特徴があり、さまざまな免疫細胞が関わっています。

ここからは自然免疫と獲得免疫、またそれぞれに関係のある細胞について詳しく解説していきましょう。

複雑な内容となるため、一度に全てを覚える必要はありませんよ。

気になる情報があれば適宜読み返して確認しましょう。

3.最初にはたらく「自然免疫」

自然免疫は人間の体にもともと備わっている免疫システムで、体に異物が侵入してきた際に最初にはたらきます。

自然免疫には体内に侵入した異物を見つけ、異物のみを攻撃する作用があります。

ヒトの細胞にはない特徴を持っている物質を異物だと見分けることができるのですね。

体に入り込んできた異物にすぐに対処できるよう、自然免疫の機能は後ほど説明する獲得免疫に比較するとシンプルになっています。

自然免疫を担う主な免疫細胞は、異物を食べて自らが持つ消化酵素などで殺菌・分解することができる「貪食細胞(どんしょくさいぼう)」と呼ばれる細胞です。

この後は自然免疫に関わる主な免疫細胞についてご紹介していきましょう。

【自然免疫に関わる主な免疫細胞】

- 好中球

- マクロファージ(単球)

- 樹状細胞

- NK細胞(ナチュラルキラー細胞)

- マスト細胞(肥満細胞)

3-1.好中球は自然免疫を担う代表的な細胞

好中球は自然免疫を担う代表的な免疫細胞です。

白血球全体の約45〜75%程度を占めており、主に細菌などの感染から身体を守ります[1]。

貪食細胞の一つで異物を除去する力が強く、感染が起こったらすぐにその場所に動員されます。

[1] 国立がん研究センターがん情報サービス 用語集「好中球」

3-2.マクロファージ(単球)は白血球の成分の一つ

マクロファージも貪食細胞で白血球の成分の一つです。

白血球の約3~8%を占めており[2]、血管内に存在しているときは単球と呼ばれますが、血管の外へ移動するとマクロファージという名前に変わります。

マクロファージは異物を取り込んで消化すると、その一部を「抗原」として他の免疫細胞に提示します。

つまり、自分の仲間である他の免疫細胞に敵を知らせるような役割を持っているということですね。

[2] 一般社団法人 日本衛生検査所協会「抹消血液像」

3-3.樹状細胞は異物を攻撃する

樹状細胞も異物を攻撃する作用を持つ貪食細胞の一種で、樹の枝のような突起を持つことが特徴です。

血液によって全身に運ばれるため、さまざまな組織や器官に存在しています。

またマクロファージと同じように、樹状細胞は異物を取り込んで消化することでできた物質を抗原として示す役割も担っています。

3-4.NK細胞(ナチュラルキラー細胞)は感染した細胞を攻撃

がん細胞やウイルスなどに感染した細胞を攻撃するのがNK細胞(ナチュラルキラー細胞)です。

他の免疫細胞に抗原を提示されなくても、がん細胞や感染した細胞にアプローチすることができるのがNK細胞の特徴といえるでしょう。

また、NK細胞はリンパ球と呼ばれる細胞の一種で、人の体に生まれつき備わっています。

[3] 特定非営利活動法人 日本免疫学会「ナチュラルキラー(NK)細胞とは?」

3-5.マスト細胞(肥満細胞)は寄生虫から身体を守る

マスト細胞は気管支や鼻の粘膜、皮膚など外部と接触する組織に広く存在している免疫細胞です。

肥満細胞と呼ばれることもありますが、肥満とは特に関係はありません。

マスト細胞は白血球の一種で、食べ物などから体内に入り込んだ寄生虫から身体を守るはたらきをしています。

4.細かく見分ける「獲得免疫」

自然免疫で対処しきれない場合にはたらくのが獲得免疫です。

獲得免疫は自然免疫では攻撃できない小さな異物や、細胞に入り込んでしまった異物を取り除きます。

獲得免疫は自然免疫よりも侵入してきた異物の特徴をさらに細かく見分けることができるのです。

また、体内に侵入してきた異物を記憶できるのも獲得免疫の特徴の一つといえるでしょう。

同じ異物が入り込んできた際は、最初のときよりも迅速に異物へ対処することが可能となります。

一度かかった病気にかかりづらくなることを「免疫がついた」ということがありますが、これは獲得免疫のはたらきによるものなのですね。

このあとは、獲得免疫に関わる主な免疫細胞について見ていきましょう。

【獲得免疫に関わる主な免疫細胞】

- T細胞

- B細胞

4-1.T細胞は異物を攻撃する

T細胞はリンパ球の一種で、マクロファージや樹状細胞から受け取った抗原の情報をもとに異物を攻撃するはたらきがあります。

T細胞は大きくヘルパーT細胞とキラーT細胞の二つに分けられます。

ヘルパーT細胞はマクロファージや樹状細胞から提示された抗原の情報に基づき、異物に対する攻撃の戦略を立てて他の免疫細胞へ指令を出します。

一方、キラーT細胞は異物に感染した細胞を見つけ出して直接攻撃を行います。

4-2.B細胞はヘルパーT細胞の指令を受けて抗体を作る

B細胞もリンパ球の一種です。

B細胞はヘルパーT細胞の指令を受け、抗体を作ります。

ヘルパーT細胞はマクロファージや樹状細胞に提示された抗原の情報から、異物への攻撃の戦略を立てる役割を持っています。

そのヘルパーT細胞の指令に基づいて、抗原と結合する抗体をつくるのがB細胞の役割なのです。

また、B細胞は免疫記憶にも関わっています。

最初に抗体を作る際、B細胞の一部は免疫記憶細胞として体内に長く保存されます。

同じ異物が二度目に侵入してきたときは、免疫記憶細胞となったB細胞が素早く抗体を作り出し異物を攻撃します。

5.免疫機能を維持する方法とは?

「病気にかからないよう免疫力を上げたいんだけど、何か良い方法はあるのかな?」

という点が気になっている方も多いでしょう。

実は免疫機能の強さを測る明確な指標は存在しておらず、「免疫力を上げる方法」もはっきりとは解明されていません。

「それじゃあウイルスなどから体を守るためにはどうしたらいいの?」

と思いますよね。

体を健康に保つためには免疫機能を維持することが重要です。

「免疫力を上げる」のではなく、「免疫がきちんとはたらいている状態を保つ」ことを心掛けましょう。

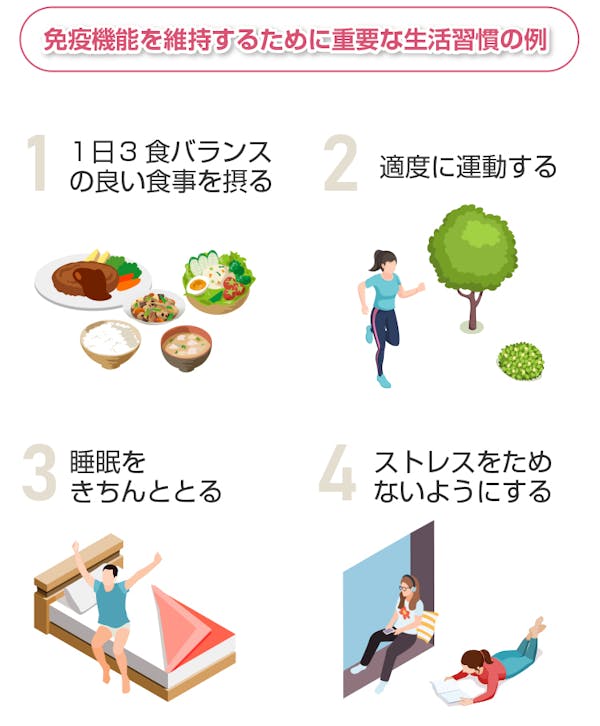

ここからは免疫機能を維持するために意識したい主な生活習慣について解説していきましょう。

5-1.1日3食、バランスの良い食事を摂る

免疫機能を維持するためには、特定の食品ばかりに偏らないよう一日三食バランスの良い食事を摂ることが重要です。

「バランスの良い食事っていわれても、よく分からない……。」

と感じた方もいらっしゃるでしょう。

食材に含まれる栄養素などを調べて自分で献立を作るのは難しいですよね。

そこでおすすめなのが、農林水産省と厚生労働省が共同で策定した「食事バランスガイド」を参考に食事を摂ることです。

農林水産省「食事バランスガイド」より引用

「食事バランスガイド」では、主食や主菜、副菜などのメニューをどのように組み合わせればいいのかが分かりやすくまとめられています。

[4] 消費者庁「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について」

【関連情報】 「栄養バランスの取れた食事」についてもっと知りたい方はこちら

5-2.ウォーキングなどの有酸素運動を適度に行う

運動が体にさまざまな良い影響を与えることは多くの方がご存じでしょう。

「運動はすればするほど良い」といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は運動をし過ぎてしまうと免疫機能を低下させる恐れがあるといわれています。

運動不足の場合でも免疫機能のバランスが崩れてしまう可能性はありますが、過度な運動をしてしまった場合の方が運動不足の場合よりリスクが高くなっています。

つまり、運動は適度に行う必要があるのです。

「そうはいっても、適度な運動ってどんな運動なのか分からないなあ……。」

と疑問に感じますよね。

免疫機能を正常に保つためには最大酸素摂取量の50〜60%、または無酸素性作業閾値以下で1日20〜60分の運動を週3回以上の頻度で長期間継続することが良いという報告があります[5]。

ただこの情報だけだと、どんな運動が適しているのかは想像しにくいですよね。

分かりやすい目安として、息切れしない、笑いながら会話できる程度の有酸素運動を行うと良いでしょう。

有酸素運動にもさまざまな種類がありますが、ウォーキングなど無理なく続けられるものがおすすめですよ。

[5] 鈴木克彦「運動と免疫」(『日本補完代替医療学会誌』第1巻第1号31-40)

5-3.睡眠をきちんととる

免疫機能のはたらきを正常に保つためには睡眠をきちんととることも重要です。

睡眠と免疫機能についてはさまざまな研究が進められていますが、ここでは例としてアメリカで約23,000人を対象に行われた調査をご紹介しましょう。

この調査では、睡眠時間が5時間以下であった人や睡眠障害と診断されたことがある人、睡眠に問題があると医師に伝えたことがある人は、風邪やその他の感染症にかかりやすい傾向があると報告されています[6]。

また、睡眠がしっかり取れていないと、感染症にかかりやすくなるだけでなく生活習慣病の発症リスクを高めたり症状が悪化してしまったりすることも分かっています。

健康に過ごすため、睡眠時間はしっかり確保したいですね。

[6] Aric A. Prather, PhD and Cindy W. Leung, ScD, MPH「Association of Insufficient Sleep With Respiratory Infection Among Adults in the United States」(『JAMA Intern Med』 176(6): 850–852.)

5-4.ストレスをためないようにする

ストレスがたまると免疫機能が低下し、感染症などさまざまな病気の発症につながるといわれています。

ストレスが免疫機能のバランスを崩すメカニズムはまだ明らかになっていませんが、副腎皮質から分泌される「コルチゾール」というホルモンが影響しているのではないかと考えられています。

また、ストレスを受けると炎症が起きていることを示す物質や免疫細胞が増加することも分かっています。

これらの反応は非常に複雑でまだ分かっていないことも多くありますが、専門家の間でもストレスと免疫機能には深い関わりがあると考えられているのですね。

そのため、日頃からなるべくストレスをためないように心掛けておきましょう。

6.免疫についてよくある疑問と回答

「腸内環境を整えると免疫に良いって聞いたけどどうなんだろう。」

「免疫がついたら同じ病気にかかることはないのかな?」

など、免疫にまつわるうわさを耳にして本当かどうか気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは、免疫についてよくある疑問とその答えをご紹介していきましょう。

6-1.腸内環境を整えると免疫力が上がる?

腸内環境を整えると免疫力が上がる、と聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

先ほどもご説明したとおり、免疫のはたらきを測る指標は存在していないため、腸内環境を整えれば免疫力が上がると判断することはできません。

ただし、腸内環境と免疫の間に何らかの関係があることは示唆されています。

体内全体に存在する免疫細胞や抗体の60%以上が腸管に存在する[7]ことが分かっているのです。

また、腸内環境のバランスが崩れると免疫反応が過剰となり、体に良くない影響を及ぼす可能性があるともいわれています。

まだ解明されていない部分も多く残されていますが、この機会に腸内環境を意識してみるのも良いかもしれません。

[7] 公益財団法人 腸内細菌学会「腸管免疫(gut immunity)」

【関連情報】 「腸内環境を整えるメリット」についてもっと知りたい方はこちら

6-2.免疫機能が低下する原因は?

健康で過ごすためには免疫機能を維持することが重要になりますが、

「免疫機能が低下してしまう原因はなんなんだろう?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

免疫機能がうまくはたらかなくなってしまう主な原因は生活習慣の乱れです。

例えば食生活の偏りから肥満になってしまうと、免疫機能が低下してしまうケースがあります。

また、肥満だけでなく過度なダイエットなどで痩せ過ぎてしまっても免疫機能が正常にはたらかなくなってしまうリスクがあります。

さらに、喫煙やアルコールの摂り過ぎ、睡眠不足や運動不足といった生活習慣、ストレスなども免疫機能のバランスを崩すといわれています。

免疫のはたらきを維持するためには、日頃から規則正しい生活を送ることが重要だといえるでしょう。

6-3.免疫を持っていたら同じ病気にかからない?

「一度病気にかかったら免疫がついて同じ病気にかからないって本当なのかな?」

と疑問に思っている方も多いでしょう。

確かに免疫記憶の作用で体内に以前も侵入してきた異物が入り込んできた際は素早く攻撃することができますが、病原体によっては再感染してしまうケースもあります。

例えばインフルエンザはウイルスの特徴が免疫細胞にしっかり記憶されず、毎年ウイルスの形が変わるため獲得した免疫記憶が使えずに複数回かかってしまうことがあるといわれています。

ウイルスの形が変わる病気などには注意する必要があるのですね。

7.免疫とはどんなものかについてのまとめ

免疫は人間の身体をウイルスなどの異物から守る重要な役割を担っています。

免疫には大きく自然免疫と獲得免疫の二種類があります。

自然免疫は異物が侵入してきたとき最初にはたらく免疫システムで、獲得免疫は自然免疫では対応しきれなかった異物を攻撃する免疫システムです。

自然免疫や獲得免疫にはそれぞれ数多くの免疫細胞が関わっており、それらが連携し協力し合うことで免疫機能は成り立っています。

免疫機能のはたらきを測る指標が医学的には存在していないため、免疫の強さや弱さを数値化することはできませんが、健康で過ごすためには免疫機能が正常にはたらいている状態を維持することが重要となります。

免疫機能を維持する上で意識するべきなのは生活習慣です。

バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠を心掛けるとともに、ストレスをためこまないよう気分転換もしてみてくださいね。