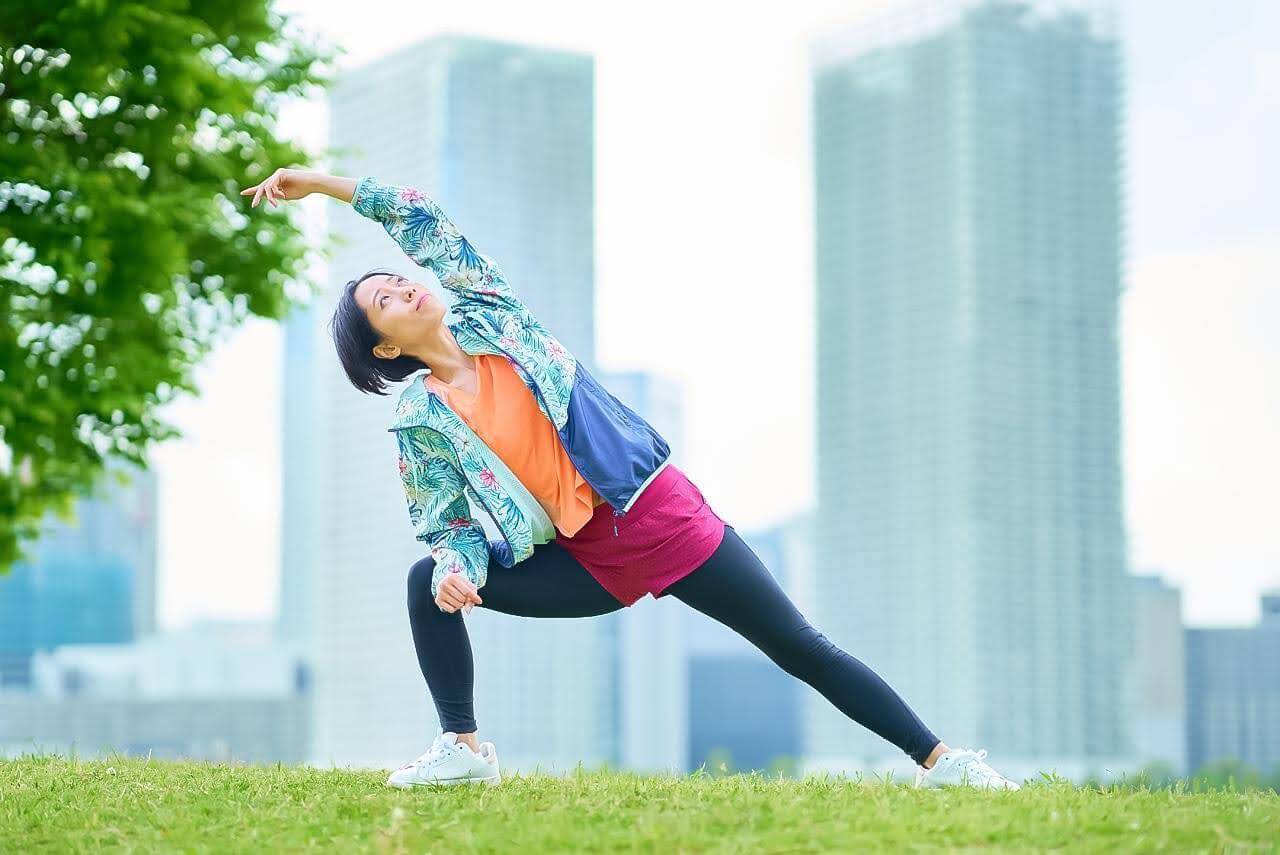

脊柱起立筋とは?姿勢維持に欠かせない3つの筋肉をわかりやすく解説

"背骨の両側に沿って縦に走る「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」は、背中を鍛えて姿勢を改善するうえで欠かせない筋肉群です。

座る・立つ・歩くといった日常のあらゆる動作の基盤を担っており、この筋肉が弱ると、姿勢が悪いと感じやすくなったり、猫背がひどい状態につながったりすることがあります。

この記事では、姿勢改善の第一歩として、脊柱起立筋の基本的な構造と働き、さらに筋力低下によって起こりやすい影響を、専門的な視点からわかりやすく解説します。

背中が丸いと感じる方や、背中がだるい、姿勢が気になるという方は、まずは構造を理解するところから始めてみてください。

脊柱起立筋とは|背中を鍛えて姿勢を改善したい人が知っておきたい基礎知識

「脊柱起立筋とはどんな筋肉なのだろう?」

脊柱起立筋は背骨に沿って縦方向についている大きい筋肉であり、姿勢を支える体幹の土台となる重要な役割があります。

ここでは、脊柱起立筋の具体的なはたらきや筋肉の構造について解説します。

脊柱起立筋は姿勢の維持に関わっている|姿勢が悪いと感じる原因にも

脊柱起立筋には、姿勢が崩れないように維持する役割があります。

人は体の構造上、上半身が前に倒れやすくなっています。

このときに脊柱起立筋がはたらくことで、上半身が前に倒れないように支えているのです。

また、骨盤や背骨のゆがみを防ぎ、きれいな姿勢を維持する役割もあります。

脊柱起立筋は、寝ているとき以外は基本的に姿勢維持のためにはたらき続けています。

このように、脊柱起立筋は普段の生活の中で背中が丸い状態や姿勢の崩れを防ぐ重要な筋肉といえます。

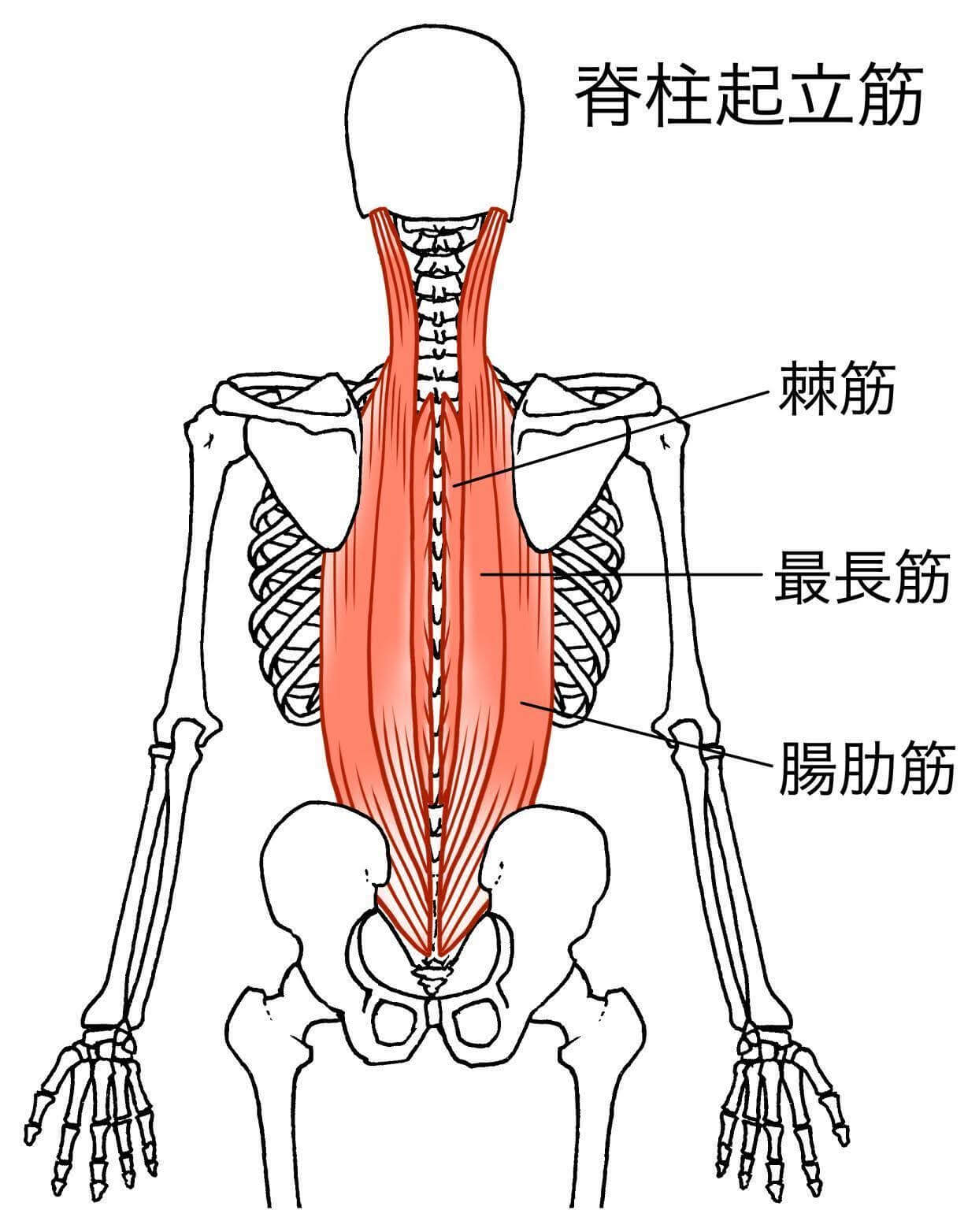

脊柱起立筋は三つの筋肉からできている|背中の構造を理解しよう

姿勢の維持に重要な脊柱起立筋は、おもに以下の三つの筋肉からできています。

- 腸肋筋(ちょうろくきん)

- 最長筋(さいちょうきん)

- 棘筋(きょくきん)

これらの筋肉は首から腰、骨盤などについており、背骨の両側を走行しているのが特徴です。

どの筋肉も共通して、姿勢の維持や体を後ろに反らすはたらきがあります。

また、背骨の筋肉は脊柱起立筋以外にもさまざまな種類があり、連動して姿勢の維持をサポートしているものもあります。

脊柱起立筋が弱るとどうなる?|猫背がひどい・背中がだるい原因に

脊柱起立筋が弱ることで、体にさまざまな影響が現れます。

本来、背骨は「S字」のように緩やかにカーブしており、このS字カーブによって筋肉のバランスが保たれ、姿勢を維持しやすくなっています。

しかし、筋力低下によってS字カーブが乱れると、猫背や反り腰など、姿勢が崩れやすくなります。

姿勢が崩れることで背中の筋肉にかかる負担が強くなり、以下のような不調を感じやすくなることがあります。

- 肩こり

- 背中の張り

- 腰痛

また、脊柱起立筋の衰えによる影響は上半身だけではありません。

姿勢をうまく維持できないことでバランス能力が低下し、ふらつきや転倒につながる可能性もあります。

このように、脊柱起立筋が弱ると、背中が曲がる、背中がだるいといった感覚だけでなく、全身にも影響を及ぼすことがあるのです。

姿勢の崩れを防ぐためにも、まずは脊柱起立筋の役割を理解することが大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

脊柱起立筋は、背中を鍛えて姿勢を改善するための“土台”となる筋肉群です。

腸肋筋・最長筋・棘筋の3つが連動して働き、体幹を安定させ、日常動作の基盤を支えています。

一方で、この筋肉が弱ると、姿勢の崩れや猫背がひどい状態、背中のだるさなどにつながることもあります。

Q&A

- Q脊柱起立筋ってどこにあるの?

- A 背骨の両側を縦に走る大きな筋群です。体幹を支え、日常の姿勢維持に働きます。

- Q脊柱起立筋主のなはたらきは何ですか?

- A上半身が前に倒れないよう支えます。骨盤や背骨のゆがみを防ぎ、姿勢を保ちます。

- Q脊柱起立筋は何で「三つの筋肉」って言うの?

- A腸肋筋・最長筋・棘筋の総称だからです。いずれも姿勢維持や後ろ反らしに関与します。

- Q脊柱起立筋が弱るとどうなるの?

- AS字カーブが乱れ、猫背や反り腰に。肩こり・背中の張り・腰痛、転倒のリスクも高まります。

背中を鍛えて姿勢を改善するまでの3ステップ

まずは背中の筋肉について知る

背中の筋肉構造を理解しよう。

解決方法を知る

姿勢改善に効く理論を学ぼう。

あなたに合う方法を選ぶ

自分に合う背中トレ法を選ぼう。