ダンベルを使った筋トレの方法とは?ポイントや注意点も詳しく解説

「ダンベルを使った筋トレはどうやってするんだろう?」

「気を付けた方が良いポイントや注意点はあるのかな?」

と気になっている方もいらっしゃるでしょう。

筋トレは腕立て伏せやスクワットなど、自分の体重で負荷をかけるだけでもできますが、ダンベルやチューブなどの器具を使うことで、さらにその効果を高めることができます。

せっかく筋トレをやるのであれば、効果が出る方法で取り入れたいですよね。

この記事ではダンベルを用いた筋トレの効果や具体的な方法、注意点などについて詳しく解説していきます。

日々効果的なトレーニングを行うために参考にしてくださいね。

1.ダンベルを使った筋トレがおすすめな理由

「ダンベルを使った筋トレにはどんなメリットがあるのかな?」

ダンベル運動の効果についてはよく知らないという方もいらっしゃるでしょう。

筋トレには、自分の体重を負荷として利用する運動とダンベルやチューブなどの器具を用いて行う運動があります。

どちらの方法でも、筋力が高まることで体力や基礎代謝が向上し、脂肪が燃えやすい体をつくることができます。

なかでもダンベルを使うメリットは、自分に合った負荷で筋トレができることです。

筋トレを行う際に、自分に適した重量のダンベルを用いることで自分の体重以上の負荷がプラスされ、より運動の効果を高めることが可能です。

2.ダンベルを使った筋トレの頻度と負荷の設定

「ダンベルを使った筋トレはどれくらいのペースでやれば良いのかな?」

「ダンベルはどれくらいの重さのものを選べば良いんだろう……。」

ダンベルを使うのが初めてで、運動のペースや負荷をどれくらいにすれば良いのか分からずお困りの方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここではダンベルを使った筋トレについて、まず知っておきたい疑問について解決します。

2-1.筋トレの頻度

筋トレはやればやるほど効果があるわけではありません。

むしろ筋肉が疲労から回復するためには時間が必要なため、十分に筋肉を休ませる時間を確保することが重要です。

一般的には、2、3日に1回程度、つまり週2、3回程度行うことが良いとされています[1]。

この頻度を目安に、ご自身のペースで無理なく継続的に進められるようにしましょう。

また筋トレの効果は多くの場合3カ月程度であらわれるといわれているため、筋トレを続ける励みにしてくださいね。

2-2.負荷の設定

「ダンベルの重さってどうやって選んだらいいのかな……。」

「何回くらい繰り返すと効果が出るんだろう?」

とお悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ダンベルを使った筋トレを行う場合、使用するダンベルの重量は大きなポイントです。

ダンベルの重量と回数で負荷を変えることによって、筋トレで期待される効果にも違いが出てきます。

健康な成人の場合、行いたいトレーニングがギリギリ1回できる重量の60~80%の重さのダンベルがおすすめです[2]。

例えばある筋トレを行う際、1㎏のダンベルだと2回以上できて、2㎏のダンベルだと1回しかできないとします。

その場合は2㎏の60~80%ですので、1.2kg~1.6㎏が適正重量ということになります。

その重さで運動を8回~12回続けると効果的です[2]。

8回を下回ると思うような筋トレの効果が得られず、逆に12回を超えるとけがにつながる可能性があるので注意が必要です。

一つの動きについて、8~12回を1セットとして2セット~4セット行うと良いでしょう[2]。

3.ダンベルを使った主に腕を鍛える筋トレ

ここでは実際にダンベルを使った筋トレメニューをご紹介します。

鍛えられる部位ごとにメニューをまとめているため、実際にトレーニングを行う際の参考にしてくださいね。

まずは腕を鍛えるためのダンベルを使った筋トレのメニューをご紹介します。

腕の筋肉は肘から肩にかけての上腕部と、肘から手首にかけての前腕部に分けられます。

上腕部は肘の曲げ伸ばしに使われ、上腕二頭筋や上腕筋、上腕三頭筋といった筋肉があります。

いわゆる「力こぶ」と呼ばれるのは上腕二頭筋、二の腕部分にあるのが上腕三頭筋です。

前腕部は手首の曲げ伸ばしに使われ、握力や手首をひねる動きと関わりがあります。

筋トレ1 レバレッジ・バー・エクササイズ

前腕のあらゆる筋肉が鍛えられるトレーニングです。

まず手の甲を外側に向けてダンベルの両端どちらかの重りの部分を握り、腕を体の脇に伸ばします。

このとき、もう一方の重りは重力に任せて下を向くようにしておきます。

次に腕を下ろしたまま、ダンベルを握った手の手首を肘に向かって起こすように、もう一方の重りを持ち上げます。

手首を起こす際、肘を曲げないように注意しましょう。

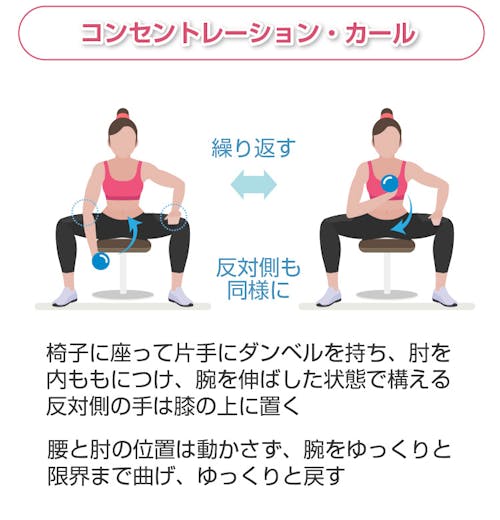

筋トレ2 コンセントレーション・カール

主に上腕二頭筋、上腕筋が鍛えられるトレーニングです。

まず椅子に足を開いて座り、ダンベルを片手に持って肘を内ももにつけて構えます。

このとき腕は伸ばしておきましょう。

また反対側の手は、膝の上に乗せておきます。

構えたら腰と肘の位置は動かさず、腕をゆっくりと限界まで曲げ、またゆっくりと戻します。

左右を入れ替え、反対側も同様に行いましょう。

腕を上げる際、上半身を動かさないのがポイントですよ。

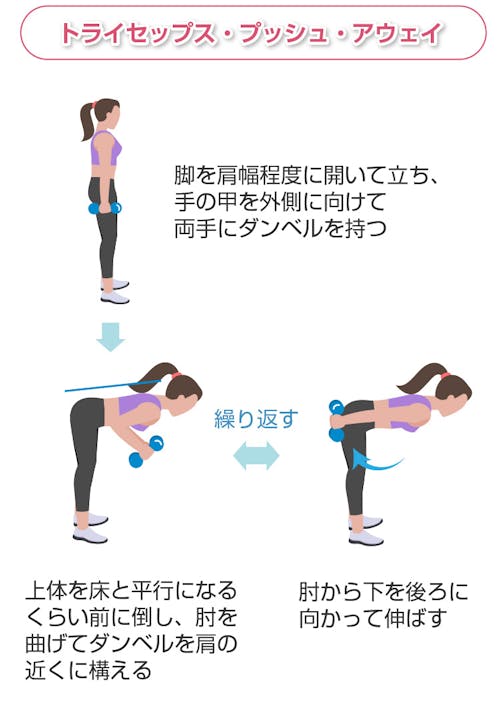

筋トレ3 トライセップス・プッシュ・アウェイ

主に上腕三頭筋が鍛えられるトレーニングです。

まず両足を肩幅よりも少し広く開いて立ち、手の甲が外側になるよう、両手にダンベルを握ります。

上体を床と平行になるくらい前傾させ、肘を曲げてダンベルを肩の近くに構えましょう。

構えられたら、肩の関節と膝は動かすことなく、肘から下を真っすぐゆっくりと後ろに伸ばしていきます。

ダンベルは背中より高く上げないよう体と同じくらいの位置で止め、ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

反動をつけずゆっくり行うことがポイントです。

4.ダンベルを使った主に肩を鍛える筋トレ

スタイルのために肩を鍛えたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

また、肩に筋肉をつけることで肩こりの予防にもなります。

肩の筋肉は肩を上下したり肩を内側へ引き寄せたりする僧帽筋や三角筋、菱形(りょうけい)筋などから構成されています。

僧帽筋は首から背中にかけて広がっている筋肉で、肩こりに特に大きく関わっています。

また三角筋は上半身のなかで最も大きな筋肉で、肩の出っ張った骨から上腕まで伸びています。

菱形筋は僧帽筋の深部にあり、緊張した状態では肩甲骨がスムーズに動かせず、肩こりや猫背の原因にもなる筋肉です。

いずれも腕の筋肉と同時に使われることが多く、腕を動かすのに欠かせない重要な部位です。

腕とともに肩も鍛えて快適に過ごしましょう。

ただし肩の筋肉は傷めやすいといわれているため無理は禁物です。

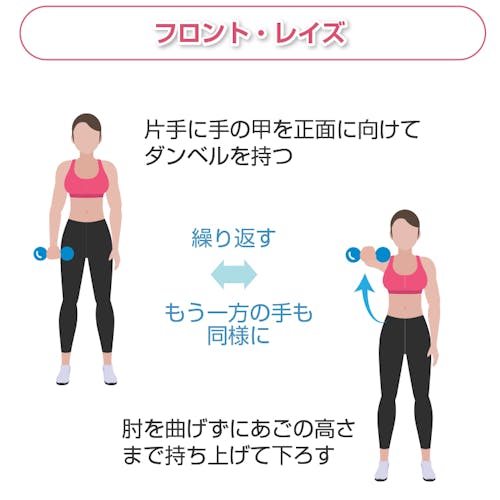

筋トレ1 フロント・レイズ

主に三角筋、僧帽筋が鍛えられるトレーニングです。

まず片手にダンベルを持ち、真っすぐに立ちます。

ダンベルを持った方の手の甲は正面に向け、肘は曲げずに腕を前方に上げていきます。

ダンベルをあごの高さまで上げたら元の位置へ戻しましょう。

トレーニング中は体を固定し、反動ではなく肩の筋肉を使ってゆっくりと動きましょう。

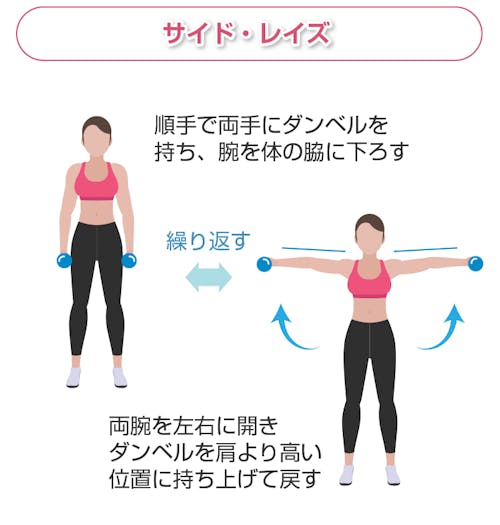

筋トレ2 サイド・レイズ

主に三角筋、僧帽筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに、手の甲が外側を向くように両手にダンベルを持って立ち、腕は伸ばしておきます。

次に肘は曲げないまま腕を左右へ開き、ダンベルを肩より高い位置まで持ち上げたら、下ろします。

腕を上げる時も下ろす時もゆっくり行うのがポイントです。

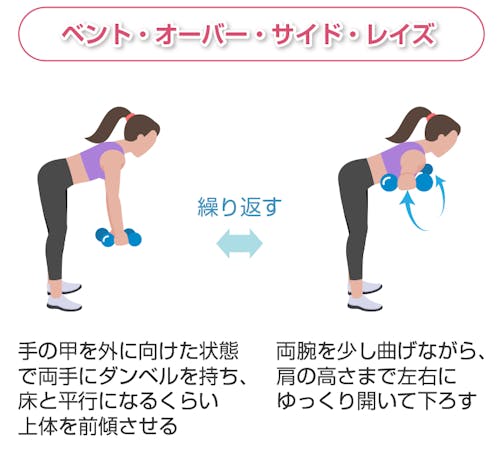

筋トレ3 ベント・オーバー・サイド・レイズ

主に三角筋、僧帽筋、菱形筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに脚を肩幅より広めに開いて手の甲を外に向けた状態でダンベルを両手に持ち、上体を床と平行になるくらいまで前傾させます。

セットできたら腕を少し曲げながら左右へ開き、肩の高さまで持ち上げたらゆっくりと下ろします。

反動を使わずにゆっくり行いましょう。

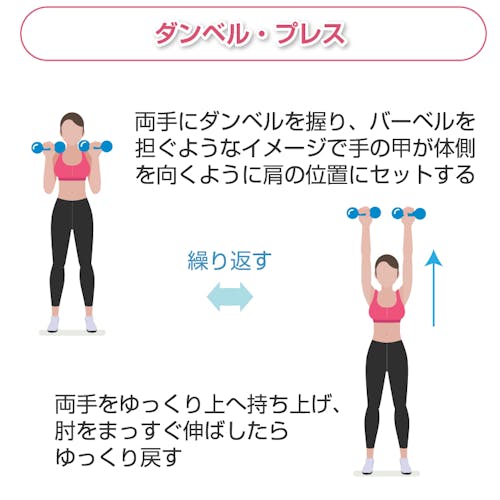

筋トレ4 ダンベル・プレス

主に三角筋、僧帽筋が鍛えられるトレーニングです。

まず両手にダンベルを握り、バーベルを担ぐようなイメージで手の甲が体側を向くように肩の位置に構えます。

そのまま両手をゆっくり上へ持ち上げ、肘を真っすぐ伸ばしたらゆっくり戻します。

肘は上に伸ばしきるまで上げましょう。

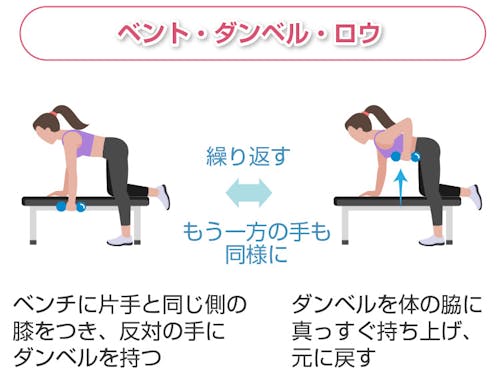

筋トレ5 ベント・ダンベル・ロウ

主に三角筋、僧帽筋、菱形筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに片手と、同じ側の膝をつき、反対の手にダンベルを持ちます。

このとき、背中はベンチの座面と平行になるよう構えるのがポイントです。

上体は動かさず、肩と肘でダンベルを体の脇に真っすぐ持ち上げ、ゆっくり元の体勢に戻りましょう。

反対側も同様に行います。

腕を上げる際は上半身がぶれないように注意しましょう。

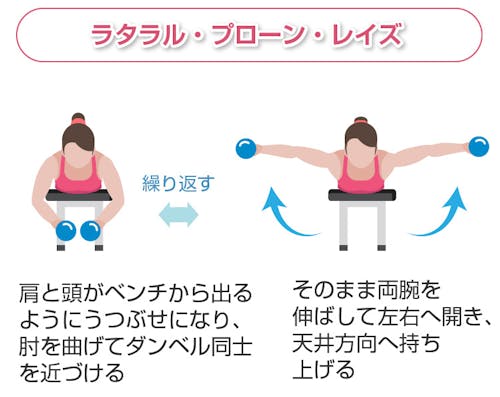

筋トレ6 ラタラル・プローン・レイズ

主に三角筋、僧帽筋、菱形筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに、肩と頭がベンチから出るようにうつぶせになります。

両腕にダンベルを持ち、肘を少し曲げるようにして胸の下でダンベル同士を合わせて構えます。

そのまま両腕を伸ばして左右へ開き、天井方向へ持ち上げます。

両腕はできるだけ肩より高く上げることを目標にしましょう。

5.ダンベルを使った主に胸を鍛える筋トレ

胸の筋トレというと胸板を厚くする、あるいはバストアップが目的と考える方が多いのではないでしょうか。

実はそれだけではなく、胸筋を鍛えることでおなかのたるみの引き締め効果も期待できます。

胸の筋肉には主に大胸筋、小胸筋、前鋸(ぜんきょ)筋があります。

大胸筋は胸の前側に位置している分厚く扇の形をした筋肉で、上腕を曲げたり、内側にひねったり、体側に引き寄せたりするのに使われます。

小胸筋は肩から胸にかけて斜めにつなぐ筋肉です。

前鋸筋は肋骨の表面についている筋肉で、鍛えると皮膚の上からでもはっきりと見えるようになります。

たくましさを演出したいという方は前鋸筋のトレーニングがおすすめです。

腕を使う運動のパフォーマンスアップのためにも、胸の筋肉を鍛えることは重要な意味を持ちます。

ここで紹介するメニューで、しっかり鍛えてくださいね。

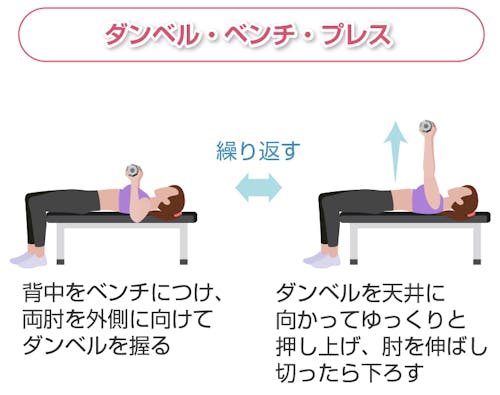

筋トレ1 ダンベル・ベンチ・プレス

主に大胸筋、小胸筋が鍛えられるトレーニングです。

ベンチにあおむけになり、両肘は外側に、手の甲が頭の方を向くように胸の前でダンベルを握ります。

天井に向かってゆっくりとダンベルを押し上げましょう。

肘が伸び切ったらゆっくりと下ろします。

背中はぴったりとベンチにつけたまま行いましょう。

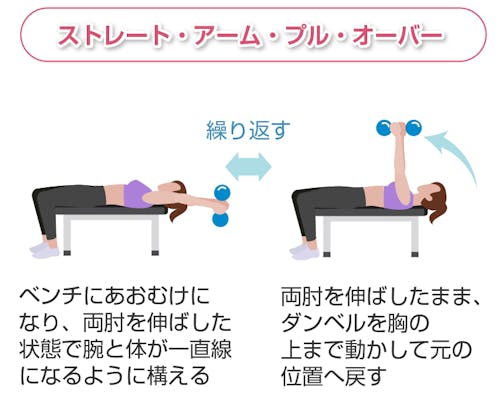

筋トレ2 ストレート・アーム・プル・オーバー

主に大胸筋、小胸筋、菱形筋が鍛えられるトレーニングです。

ストレート・アーム・プル・オーバーでは、ダンベルは一つしか使いません。

初めに首の後ろがベンチのへりにくるようあおむけになり、体から一直線になるように腕を伸ばした状態で一つのダンベルを縦向きに両手で握ります。

このとき、足はベンチをまたぐようにして足裏は床にぴったりとつけておきましょう。

両肘を伸ばしたまま、ゆっくりと弧を描くようにダンベルを胸の上まで動かし、腕が地面に対して並行になったら、元に戻します。

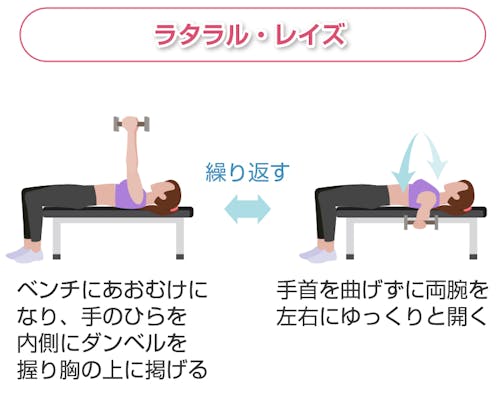

筋トレ3 ラタラル・レイズ

主に大胸筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに両手に一つずつダンベルを持ってベンチにあおむけになり、足の裏をしっかり床につけます。

ダンベルは手のひらが内側になるように握り、胸の上に掲げます。

肘は伸ばしても、軽く曲げても構いません。

その状態から、弧を描くようにゆっくりと両腕を左右に下ろしていきましょう。

ベンチと平行の高さになるまで下ろしたら、元の位置まで戻します。

このとき、手首の角度が変わらないよう注意してください。

6.ダンベルを使った主に腹を鍛える筋トレ

「おなか周りが気になる……」

そのようなお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

体のなかで最も脂肪がつきやすいのがおなかです。

腹筋は腹直筋と腹斜筋、腹横筋に分けられます。

腹直筋はおなかの前面にある筋肉です。

腹斜筋は脇腹にある筋肉で、表層部にあるものを外腹斜筋、内側にあるものを内腹斜筋といいます。

腹横筋は内腹斜筋のさらに内側、脇腹の最も深い場所にある筋肉です。

筋トレで引き締まったおなかを目指しましょう。

筋トレ1 サイド・ベント

主に外腹斜筋、内腹斜筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに肩幅より少し広めに脚を開いて立ち、両手にダンベルを持って腕は体の脇に伸ばしておきます。

その際、手の甲は外側に向けましょう。

次に体は正面に向けたまま、上半身だけをできるだけ深く横に倒し、倒し切ったら、ゆっくりと元の位置まで戻します。

同様に反対側も行いましょう。

7.ダンベルを使った主に背中を鍛える筋トレ

背筋は上体の動きを円滑に行うために重要な筋肉です。

背筋を鍛え強化すると、正しい美しい姿勢をつくることにつながります。

背筋は主に脊柱起立筋群や広背筋によって構成されています。

脊柱起立筋群は腰から背骨、首にかけて走っている大小さまざまな筋肉の集合体です。

背中の中心部に、縦に細長く位置しています。

広背筋は肋骨の下、背中側の大部分を占めている大きく平らな筋肉です。

背筋を鍛える際には初めは無理せずに、少しずつ負荷を増やしていくのがポイントです。

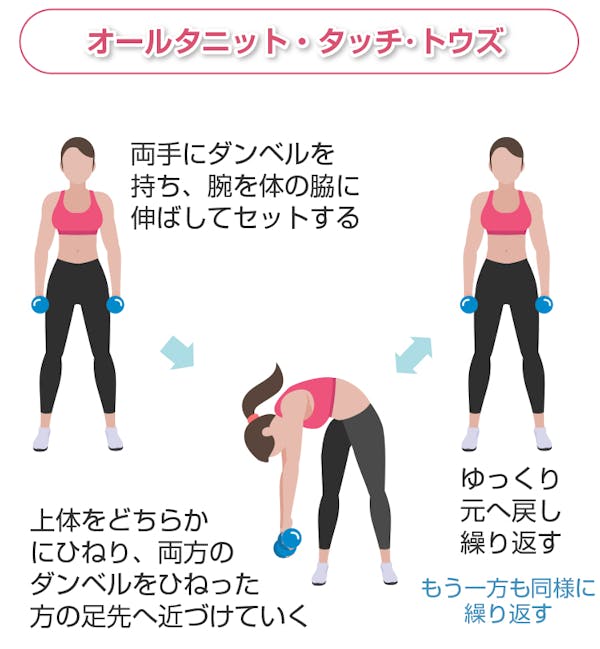

筋トレ1 オールタニット・タッチ・トウズ

主に脊柱起立筋群、小胸筋、前鋸筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに両手にダンベルを持って腕を体の脇に伸ばし、足は肩幅より少し広めに開いて立ちます。

次に、膝は伸ばしたまま上体を左右どちらか一方にひねり、両手のダンベルをひねった方の足先へゆっくり近づけていきましょう。

このときダンベルを持った両手を太ももから足先へ向かって滑らせるように移動させ、伸ばし切ったらゆっくりと元の姿勢に戻ります。

同様に反対側も行いましょう。

8.ダンベルを使った主に脚を鍛える筋トレ

脚は、大腿部・膝・下腿部・足からなります。

ここでは下腿部、いわゆるふくらはぎを鍛えるメニューをご紹介します。

下腿部は全身を支える重要な筋肉で、歩く、走る、ジャンプなどの運動に大きく関わっています。

けがを避けるためにも日頃から鍛えておきたいですね。

筋トレ1 シングル・レッグ・ホッピング

主に下腿三頭筋、前脛骨筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに、両手にダンベルを持ち体の脇に下ろします。

次に片足立ちになり、腕は下ろしたまま、その場で何度かジャンプします。

さらに、脚を変えて同じ動きをします。

着地のときは軽く脚を曲げ、膝などに衝撃がかからないように注意しましょう。

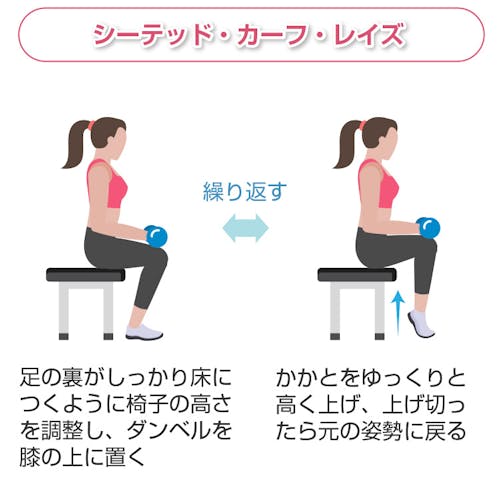

筋トレ2 シーテッド・カーフ・レイズ

主に腓腹(ひふく)筋、ヒラメ筋が鍛えられるトレーニングです。

初めに足の裏がしっかり床につく高さの椅子に座り、両手にダンベルを持って膝の上に置きます。

このとき、手の甲が上を向くようにダンベルを握っておきましょう。

そのままの姿勢で、両方のかかとをできるだけ高く上げ、上げ切ったら元の姿勢に戻ります。

かかとを上げ下げする際はゆっくり行うようにしましょう。

9.より効果を高めるために

せっかく筋トレをやるなら、効率よく筋肉をつけたいですよね。

ここでは筋トレの効果をより高めるために知っておきたいポイントについてお伝えします。

ポイント1 筋トレに適したタイミング

筋トレを行うタイミングを間違うと、思ったような効果が得られないことがあります。

筋トレは体がエネルギーで満たされているときに行うのが良いとされています。

食前の体はエネルギーが枯渇している状態なので、このタイミングで筋トレを行うとエネルギー不足となり筋肉が分解されてしまうことがあります。

一方食後はエネルギーが体内に十分にあるため、筋トレでダメージを受けた筋肉に素早く栄養が補給されます。

そのため、エネルギーが不足することなくハードな筋トレにも対応することができるのです。

ただし、食事の直後の筋トレは腹痛の原因となる場合があります。

また食事の直後は消化のために血液が使われており、効率よく筋トレをするには不向きです。

トレーニングは食事の数時間後に行うと良いでしょう。

ポイント2 筋トレ効果を高める食事

一生懸命に筋トレをしても、食事がおろそかだとその効果は半減してしまいます。

では、筋トレの効果を高めるためにはどのような食事をしたら良いのでしょうか。

筋肉をつくるために、まず必要なのがたんぱく質です。

たんぱく質は肉類、魚類、卵、乳製品など動物性のものと、大豆や大豆製品など植物性のものに分類されます。

一般的には動物性たんぱく質の方が必須アミノ酸をバランスよく含む「良質なたんぱく質」であるといわれています。

ただし、たんぱく質の種類によって体の中でのはたらきも異なるため、特定の食品に偏らずさまざまな食品からたんぱく質を摂るようにしましょう。

10.ダンベルを使った筋トレについてのまとめ

ダンベルを使った筋トレには自分に合わせて負荷を調節できるというメリットがあります。

筋トレにより筋肉量が増えれば基礎代謝が向上し脂肪が燃えやすい体になるため、筋肉を増やしたいという方だけでなくダイエット中の方にもおすすめのトレーニングです。

ダンベルで筋トレを行う場合、行いたいトレーニングがギリギリ1回できる重さの60〜80%の重量のダンベルを用いることがおすすめです[4]。

ダンベルでは全身のさまざまな筋肉を鍛えられます。

例えば腕の筋肉を鍛えるトレーニングにはレバレッジ・バー・エクササイズやコンセントレーション・カールなどがあります。

肩を鍛えたい方はフロント・レイズやサイド・レイズなどを試してみましょう。

またダンベル・ベンチ・プレスやストレート・アーム・プル・オーバーといった種目では胸の筋肉が鍛えられます。

ダンベルでは腹筋や背筋も鍛えることが可能です。

サイド・ベントでは腹筋、オールタニット・タッチ・トウズでは背筋が鍛えられます。

シングル・レッグ・ホッピング、シーテッド・カーフ・レイズといった脚を鍛えられるダンベルトレーニングもありますよ。

鍛えたい部位に合わせ、この記事でご紹介したトレーニングを取り入れてみてくださいね。

[4] 厚生労働省e-ヘルスネット「標準的な運動プログラム」