「骨を丈夫にするといえばカルシウムだよね。でも、どんな食品に含まれているのか、知っているようで意外と知らないかも……」

と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

カルシウムは骨と歯を構成する重要な成分です。

長期間不足が続くと骨粗しょう症などを引き起こすリスクがあるため、日常的に摂取しておくことが望ましいといえるでしょう。

カルシウム不足を招かないためにはどのような食品から摂取するのが効果的なのかが気になるところですよね。

そこで、この記事ではカルシウムを多く含む食べ物と効果的な摂取の方法を解説していきます。

1.カルシウムとは?

「カルシウム」は私たちにとって身近な成分の一つといえるでしょう。

実際、カルシウムはミネラルの中でもっとも多く人間の体内に存在している成分です。

まずはそのはたらきと、不足になったときに考えられるリスクについて確認していきましょう。

【関連情報】 「カルシウムとは?はたらきや摂取すべき量、摂取源となる食品を解説」についての記事はこちら

1-1.カルシウムのはたらき

カルシウムは骨を構成する重要な成分です。

「カルシウムが骨を丈夫にする」ということをご存じの方も多いでしょう。

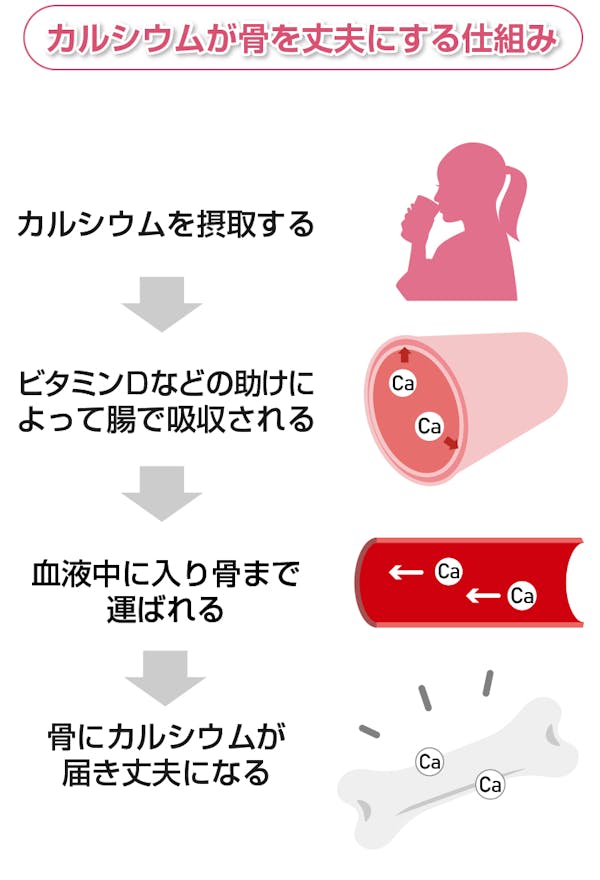

カルシウムは体内に入ると腸で吸収され、血液中に入ります。

血液が骨まで運ぶことによって、骨にカルシウムが蓄積され丈夫になるのです。

また、カルシウムは血液中にも存在しています。

カルシウムは骨や歯を健康にするだけでなく、ホルモンの放出、血液の凝固、筋肉の収縮など、生命維持に欠かせない生理機能を調整する重要な役割を担っています。

そのため、ビタミンDや各種ホルモンなどのはたらきにより、血液中の濃度は常に厳密に保たれています。

1-2.不足すると骨粗しょう症のリスクが上昇

「それだけ重要なはたらきをしているなら、不足すると大変なことになるんじゃないかな……?」

という不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

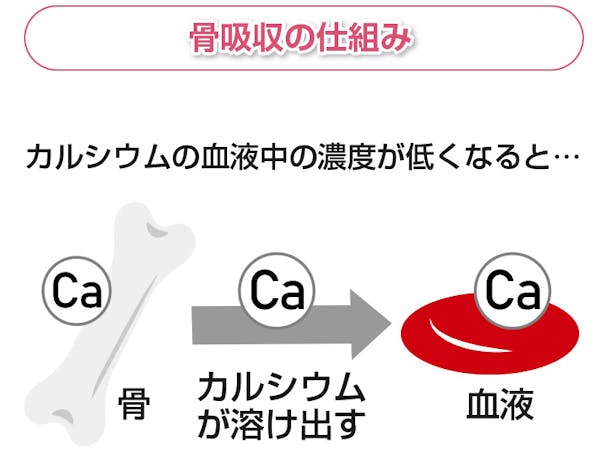

カルシウムが不足して血液中の濃度が低下すると、骨に蓄えられていたカルシウムが血液中に溶け出して濃度を調節しようとする「骨吸収」が起こります。

人間の骨は新たにつくられる「骨形成」と溶け出す「骨吸収」を繰り返しており、これらのバランスが崩れると骨粗しょう症になってしまうリスクがあります。

特にご高齢の方は骨の密度が下がり骨粗しょう症になりやすいと考えられるため、不足には日頃から気を付けておきたいですね。

1-3.過剰摂取の心配はほとんどない

「カルシウムを過剰摂取したときの悪影響はないの?」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに過剰に摂取することによって便秘や軟組織の石灰化、高カルシウム血症、高カルシウム尿症、鉄や亜鉛の吸収障害、前立腺がんなどの障害が起こることが分かっています。

しかしこれらの悪影響は摂取推奨量の何倍もの量を摂取した場合に発生するものであり、通常の食生活を送っている場合には過剰摂取の心配はほとんどありません。

サプリメントなどで多量に摂取しないように注意しておけば問題ないといえるでしょう。

【関連情報】 「ミネラル」についてもっと知りたい方はこちら

2.カルシウムの男女別・年代別摂取推奨量

「それじゃあ、一日にどれくらい摂ればいいんだろう?」

というポイントが気になってきますよね。

厚生労働省が定めている男女別・年代別の摂取推奨量を確認してみましょう。

【カルシウムの1日当たりの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 800mg | 650mg |

| 30~49歳 | 750mg | 650mg |

| 50~64歳 | 750mg | 650mg |

| 65~74歳 | 750mg | 650mg |

| 75歳以上 | 700mg | 600mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

日本人の平均摂取量は505mg[1]であり、摂取推奨量に満たない結果となっています。

[1] 厚生労働省「平成30年国民健康・栄養調査」

[2] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

3.カルシウムを効果的に摂る方法とは?

「自分もカルシウム不足かも……。たくさん摂るためにはどうしたらいいんだろう?」

と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、ここからはいよいよカルシウムを多く含む食べ物の他、同時に摂取することで吸収率が上がる成分、下がる成分について詳しく解説していきますよ。

3-1.カルシウムを多く含む食品を選ぶ

カルシウムといえば牛乳に含まれているものというイメージが強いですよね。

牛乳をはじめとした乳製品によって、手軽に摂取することがすることができますよ。

こちらにカルシウムを多く含む乳製品一覧を紹介します。

【カルシウムを多く含む乳製品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| パルメザンチーズ | - | 1,300mg |

| チェダーチーズ | - | 740mg |

| プロセスチーズ | - | 630mg |

| カマンベールチーズ | - | 460mg |

| モッツァレラチーズ | - | 330mg |

| ヨーグルト(全脂無糖) | 生 | 120mg |

| 牛乳 | - | 110mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

カルシウムが豊富な食品として、煮干しを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

魚介類にも多く含まれる食品があります。

【カルシウムを多く含む魚介類と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しえび | - | 7,100mg |

| 煮干し(かたくちいわし) | - | 2,200mg |

| さくらえび | ゆで | 690mg |

| しらす干し | 半乾燥 | 520mg |

| わかさぎ | 生 | 450mg |

| ししゃも | 生 | 350mg |

| しじみ | 生 | 240mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

豆類や大豆を加工した食品でも、摂取することができます。

【カルシウムを多く含む豆類と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 油揚げ | 生 | 310mg |

| がんもどき | - | 270mg |

| 生揚げ | 生 | 240mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

実は、野菜や藻類にも多く含まれる食品がありますよ。

【カルシウムを多く含む野菜・海藻類と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しひじき | 乾燥 | 1,000mg |

| 切干し大根 | - | 500mg |

| 塩昆布 | - | 280mg |

| モロヘイヤ | 生 | 260mg |

| だいこん(葉) | 生 | 260mg |

| 水菜 | 生 | 210mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

3-2.カルシウムと相性の良い成分を摂る

せっかく意識的にカルシウムを摂取していても、ビタミンDが不足しているとカルシウムが吸収されず、不足になってしまうことがあります。

2023年に発表された調査結果では、日本における調査対象者の98%が日本代謝内分泌学会・日本整形外科学会が提唱するビタミンD不足(<30 ng/mL)に該当すると報告されました[3]。

ビタミンDはカルシウムの吸収を促すはたらきに加え、血液中のカルシウムを骨まで運ぶはたらきもあるため積極的に摂取するようにしましょう。

ビタミンDが多く含まれている食品には以下のようなものがあります。

【ビタミンDを多く含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| しらす干し | 半乾燥 | 61.0μg |

| まいわし | 生 | 32.0μg |

| しろさけ | 生 | 32.0μg |

| うなぎ | 蒲焼き | 19.0μg |

| さんま | 皮付き、生 | 16.0μg |

| 鶏卵(卵黄) | 生 | 12.0μg |

| まいたけ | 生 | 4.9μg |

| 鶏卵(全卵) | 生 | 3.8μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

また、ビタミンDは日光に当たることによって体内で形成されるため、日中外に出ることも重要ですよ。

【関連情報】 「ビタミンD」についてもっと知りたい方はこちら

3-3.カルシウムの吸収を阻害する成分を避ける

インスタント食品や清涼飲料水、スナック菓子、加工食品、肉類に多く含まれるリンは、摂り過ぎるとカルシウムの吸収を阻害してしまいます。

また、アルコールやコーヒーには利尿作用があるため、摂取しすぎるとカルシウムが尿として体外に排出されやすくなってしまいます。

さらにナトリウムを多く含む塩辛い食品も、尿から排出されるのを促してしまいます。

せっかく摂取したカルシウムが体内で活かされないのはもったいないですよね。

効果的に摂取するためにも、以上の食品を摂り過ぎないよう注意しておきましょう。

4.カルシウムを含む食品と効率的な摂り方について まとめ

カルシウムは骨を形成する重要な成分です。

特に高齢者の方は不足による骨粗しょう症に注意しておきたいですね。

カルシウムは牛乳や乳製品によって手軽で効率的に摂取することができるのがうれしいポイントです。

他にも煮干しやししゃもといった魚、油揚げやがんもどきといった豆類を含む食品、塩昆布やモロヘイヤといった藻類・野菜類にも豊富に含まれていますよ。

また、カルシウムのはたらきを助けるビタミンDもあわせて摂ることもおすすめです。

丈夫で健康な骨作りのために、カルシウムを含めバランス良く栄養が摂れるように食生活を見直してみてくださいね。