「健康のためにミネラルを摂ると良いとは聞くけど、ミネラルってそもそも何?」

「ミネラルはどんな食べ物から摂れるの?」

という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

ミネラルと一口にいっても、種類によって全く異なるはたらきを持っているのです。

そこで、この記事ではまずミネラルとは何かをご説明した上で、種類別にミネラルのはたらきをご説明していきます。

さらに、体に必要なミネラルの摂り方についてもご紹介しましょう。

摂取の際の注意点も併せて解説していきますので、健康的にミネラルを摂るための参考になさってくださいね。

1.ミネラルとはそもそもどんなもの?

ミネラルは私たちの体にとって重要な役割を持つ五大栄養素のひとつです。

ミネラルには人間の臓器や細胞の活動をサポートしたり歯や骨のもとになったりといったとても重要なはたらきがあり、生きていくうえで欠かせません。

そんなミネラルの正体は、岩や土に含まれる「無機質」と呼ばれるものです。

無機質とは、地球上にある118種類の元素のうち、水素、炭素、窒素、酸素を除いた元素のことです。

カルシウムや鉄などたくさんの種類があり、現在では114種類もの成分が発見されています。

「それだけたくさんのミネラルを摂らなきゃいけないの……?」

と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。

しかし、たくさんあるミネラルのうち、現時点で私たちの体に欠かせないことが分かっているのは16種類です。

詳しくはこれからご説明していきますね。

五大栄養素って何?

2.必須ミネラルの種類とその重要性とは?

現時点でヒトの体に必要なことが分かっている「必須ミネラル」と呼ばれ、16種類あります。

それでは、その16種類のミネラルについて、ひとつひとつ見ていきましょう。

2-1.必須ミネラルは全16種類

現段階でヒトの体に必要なことが解明されている必須ミネラルはナトリウム、カルシウム、鉄などを含めた16種類です。

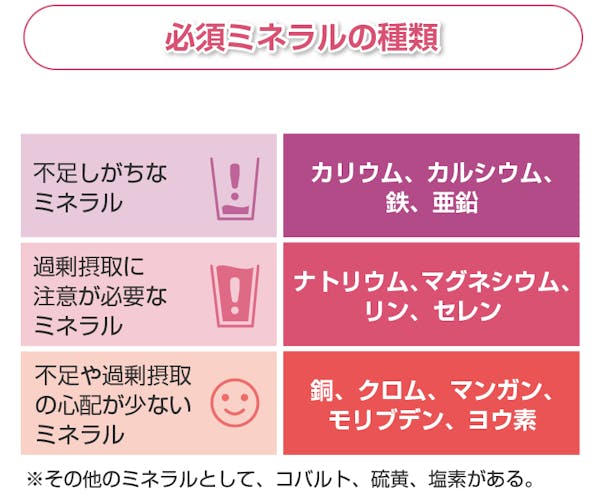

この記事では、「不足しがちなミネラル」「過剰摂取に注意が必要なミネラル」「不足や過剰摂取の心配が少ないミネラル」の順にご説明していきますね。

不足しがちなミネラルはどうやってとる?

2-2.必須ミネラルは重要な栄養素!不足すると大変!

必須ミネラルが不足してしまうと、体にさまざまな不調が起こる可能性があります。

例えば、汗を多くかく夏にはミネラル不足で熱中症になってしまうことがあります。

汗をかくと、水分とともにナトリウムを中心とした体にとって重要なミネラルも失われます。

体内にナトリウムなどのミネラルが不足した状態で水分だけを補給しても、熱中症の症状が現れてしまう可能性があるので注意が必要です。

また、カルシウムが足りないと骨粗しょう症の原因になってしまいます。

そのほかカリウムが不足すると脱力感や食欲不振が見られることがあります。

このようにミネラルが不足するとさまざまな体の不調の原因になってしまう可能性があるため、必要な量の必須ミネラルをしっかり摂ることが重要です。

熱中症にならないための予防は?

2-3.ミネラルの摂取方法と注意すべきポイント

「じゃあ、ミネラル不足にならないためにはどうしたらいいの?」

ミネラルを十分に摂るためにはどうすれば良いのか気になりますよね。

実は人間の体の中でミネラルを作ることはできないため、ミネラルを含む食べ物を摂取することが必要です。

日頃の食生活において十分な量のミネラルを摂ることを意識すべきだといえるでしょう。

ただし種類によっては摂り過ぎると過剰症や中毒を引き起こしてしまうため多く摂れば良いというものでもありません。

しっかりと摂取の目安を把握し、バランス良くミネラルを摂るようにしましょう。

摂取の目安については、ミネラルの種類ごとにこれから詳しく解説していきますね。

適切なミネラルの量は?その取り方

3.必須ミネラル16種類のはたらきと摂取できる食品

ここからは必須ミネラルのはたらきや含まれる食品、摂取基準などにについて、分かりやすく解説していきます。

次の3つの項目に分けてミネラルをご紹介していきますので、気になるミネラルから読み進めていただいても大丈夫ですよ。

【必須ミネラルの一覧】

- 不足しがちなミネラル4種類……カリウム、カルシウム、鉄、亜鉛

- 過剰摂取に注意が必要なミネラル4種類……ナトリウム、マグネシウム、リン、セレン

- 不足や過剰摂取の心配が少ないミネラル5種類……銅、クロム、マンガン、モリブデン、ヨウ素

3-1.不足しがちなミネラル4種

「普段の食事で足りていないミネラルって何だろう?」

と気になりますよね。

普段の食事では不足しがちなミネラルは次の4種類だといえるでしょう。

【普段の食事で不足しがちなミネラル4種類】

- カリウム

- カルシウム

- 鉄

- 亜鉛

それぞれについて、はたらきや豊富に含まれる食品を詳しく解説していきます。

不足すると起きる体の不調についてもご説明していきますので、食事の際の参考にしてくださいね。

3-1-1.カリウム

カリウムは体の中の水分と関わる重要なはたらきを持つミネラルです。

| (1)はたらき | 血圧を調節してくれる |

| (2)含まれる食品 | 野菜類、海藻類、果物類など |

| (3)摂取の注意点 | 不足すると脱力感や食欲不振などの症状が出る |

まずはカリウムのはたらきから、詳しく見ていきましょう。

(1)はたらき:血圧を調節してくれる

カリウムの重要なはたらきは血圧を正常に保ってくれることです。

高血圧になってしまう主な原因は塩分の摂り過ぎだといわれていますが、カリウムには体内の塩分量を調整してくれるはたらきがあります。

血圧が気になっている方は、カリウムの多く含まれる食品を摂るといいかもしれませんね。

また、カリウムには体の中の細胞の浸透圧を一定に保つはたらきもあります。

汗をかくと、水分だけでなく体の中の浸透圧のバランスを維持するカリウムを失い脱水してしまうのです。

したがって、脱水状態になったときには、水分だけでなくカリウムも補給することが必要だといえるでしょう。

カリウムの効果は?

(2)含まれる食品……海藻類や野菜類、果物類など

カリウムは海藻類や野菜類、果物類、豆類などに多く含まれています。

【カリウムを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しひじき | 乾燥 | 6,400mg |

| 切干し大根 | 乾燥 | 3,500mg |

| きな粉(黄大豆) | - | 2,000mg |

| ほうれん草 | 生 | 690mg |

| アボカド | 生 | 590mg |

| 枝豆 | 生 | 590mg |

| にら | 生 | 510mg |

| 小松菜 | 生 | 500mg |

| リーフレタス | 生 | 490mg |

| 水菜 | 生 | 480mg |

| ブロッコリー | 生 | 460mg |

| バナナ | 生 | 360mg |

| メロン(露地メロン) | 生 | 350mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

特に乾物やドライフルーツなどは水分量が少ない分、100g当たりのカリウム含有量が多い傾向にあります。

水で戻して用いる食材は1食での摂取量が減ってしまいますが、乾燥したまま食べるドライトマトやドライフルーツはカリウムを効果的に摂取できる食品だといえるでしょう。

(3)摂取の注意点……不足すると脱力感や食欲不振などの症状が出る

カリウムが不足すると、脱力感や食欲不振などの症状が出たり、精神障害や不整脈にさえ発展したりするケースもあります。

カリウムの食事摂取基準は次のようになっています。

【カリウムの1日当たりの食事摂取基準】

| 男性 | 目安量 | 目標量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 2,500mg | 3,000mg以上 |

| 女性 | 目安量 | 目標量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 2,500mg | 2,600mg以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

なお、腎機能が正常な方であればカリウムを多少摂りすぎても体内で調節ができるため、摂り過ぎを心配する必要はありません。

カリウムについてもっと詳しく知りたい方はこちら

3-1-2.カルシウム

カルシウムは多くの方にとって馴染み深いミネラルなのではないでしょうか。

カルシウムは骨を形作ってくれる重要なミネラルです。

| (1)はたらき | 歯や骨を作る |

| (2)含まれる食品 | 小魚や乳製品など |

| (3)摂取の注意点 | 不足すると骨粗しょう症になってしまう |

ご存知の方も多いかもしれませんが、カルシウムのはたらきについて改めてご紹介してきますね。

(1)はたらき……歯や骨を作る

カルシウムは歯や骨を形作っている重要なミネラルです。

カルシウムは、ミネラルのなかで最も多く人間の体に存在しています。

体内にある1kgほどのカルシウムのほとんどが、骨や歯を形作っています[1]。

また、血液や筋肉の中にあるカルシウムは、出血を予防したり心臓の筋肉の収縮作用を増したりするはたらきを持つことが知られています。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「カルシウム」

カルシウムの効果は?

(2)含まれる食品……小魚や乳製品、大豆製品など

カルシウムが小魚や乳製品に含まれていることは、多くの方が既にご存知でしょう。

さらに、カルシウムは大豆製品などにも多く含まれています。

【カルシウムを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | カルシウム含有量 |

|---|---|---|

| 干しえび | - | 7,100mg |

| 煮干し(かたくちいわし) | - | 2,200mg |

| パルメザンチーズ | - | 1,300mg |

| チェダーチーズ | - | 740mg |

| プロセスチーズ | - | 630mg |

| しらす干し | 半乾燥 | 520mg |

| カマンベールチーズ | - | 460mg |

| モッツァレラチーズ | - | 330mg |

| 油揚げ | 生 | 310mg |

| がんもどき | - | 270mg |

| ヨーグルト(低脂肪無糖) | - | 120mg |

| 牛乳 | - | 110mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

大豆製品や小魚には多くのカルシウムが含まれることが分かりますね。

ただし、こうした食品を大量に摂ることは難しいため、カルシウムを摂るためには牛乳を含めてバランスの良い食事を心掛けることがおすすめです。

ちなみに、カルシウムはビタミンDが不足すると吸収効率が落ちてしまうことが知られています。

カルシウムを効率的に摂るためにはビタミンDも併せて摂ることを心掛けると良いでしょう。

(3)摂取の注意点……不足すると骨粗しょう症になってしまう

カルシウムが不足すると、骨が十分に成長しなかったり、骨粗しょう症になってしまったりします。

さらに、カルシウムの欠乏によって、高血圧や動脈硬化といった状態になってしまうこともあります。

厚生労働省が定めるカルシウムの食事摂取基準は次のようになっています。

【カルシウムの1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 650mg | 800mg | 2,500mg |

| 30〜74歳 | 600mg | 750mg | 2,500mg |

| 75歳以上 | 600mg | 700mg | 2,500mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 550mg | 650mg | 2,500mg |

| 30〜74歳 | 550mg | 650mg | 2,500mg |

| 75歳以上 | 500mg | 600mg | 2,500mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

近年、日本人のカルシウム摂取量は目標を満たしていないとされているため、健康のために積極的に摂ると良いでしょう。

ちなみに、通常の食生活のなかでカルシウムを過剰摂取して健康に支障を来してしまうことはほとんどないといえます。

カルシウムについてもっと詳しく知りたい方はこちら

3-1-3.鉄

鉄が不足すると貧血になりやすいということを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

鉄は、血の中の赤血球に特に多く含まれているミネラルです。

| (1)はたらき | 赤血球の中で酸素を運搬してくれる |

| (2)含まれる食品 | 肉や魚介類、緑黄色野菜など |

| (3)摂取の注意点 | 不足すると貧血になる |

特に月経のある女性や妊婦が不足に陥りがちな鉄について詳しく見ていきましょう。

(1)はたらき……赤血球の中で酸素を運搬してくれる

鉄は人間の赤血球のヘモグロビンに多く含まれ、酸素の運搬を担っています。

(2)含まれる食品……肉や魚介類、緑黄色野菜など

鉄は肉や魚、そのなかでも特にレバーなどの内臓に多く含まれています。

さらに、緑黄色野菜にも鉄が多く含まれるものがあるのです。

【鉄を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 豚レバー | 生 | 13.0mg |

| 鶏レバー | 生 | 9.0mg |

| しじみ | 生 | 8.3mg |

| きな粉(黄大豆) | - | 8.0mg |

| 牛レバー | 生 | 4.0mg |

| 小松菜 | 生 | 2.8mg |

| あさり | 生 | 2.2mg |

| ほうれん草(通年平均) | 生 | 2.0mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

鉄分は動物性たんぱく質やビタミンCを一緒に摂ることで吸収が良くなることが知られています。

肉や魚として摂るか、ビタミンCが豊富なピーマンやブロッコリーなどの野菜と一緒に摂ることがおすすめといえるでしょう。

(3)摂取の注意点……不足すると貧血になる

鉄が不足してしまうと、貧血になってしまうことはよく知られていますよね。

厚生労働省が定める鉄の食事摂取基準は次のようになっています。

【鉄の1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 6.5mg | 7.5mg | 50mg |

| 30〜49歳 | 6.5mg | 7.5mg | 50mg |

| 50〜64歳 | 6.5mg | 7.5mg | 50mg |

| 65〜74歳 | 6.0mg | 7.5mg | 50mg |

| 75歳以上 | 6.0mg | 7.0mg | 50mg |

| 女性 月経なし |

推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 5.5mg | 6.5mg | 40mg |

| 30〜49歳 | 5.5mg | 6.5mg | 40mg |

| 50〜64歳 | 5.5mg | 6.5mg | 40mg |

| 65〜74歳 | 5.0mg | 6.0mg | 40mg |

| 75歳以上 | 5.0mg | 6.0mg | 40mg |

| 女性 月経あり |

推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 8.5mg | 10.5mg | 40mg |

| 30〜49歳 | 8.5mg | 10.5mg | 40mg |

| 50〜64歳 | 9.0mg | 11.0mg | 40mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

鉄が不足して貧血になると、集中力が低下してしまったり頭痛が起きてしまったりします。

これは、ヘモグロビンが減ってしまい、体に酸素を運搬するはたらきが弱くなってしまうからです。

月経のある女性や妊娠中・授乳中の方は特に鉄不足に注意が必要です。

妊娠初期および授乳中は2.5mg、妊娠中期〜後期には9.5mgの鉄を年齢に対する摂取推奨量に加えて摂取することが推奨されています。

一方過剰摂取してしまった場合も体に良くない影響がおよびます。

ただし、通常の食生活で鉄を過剰に摂取してしまうことはほとんどないといえるでしょう。

それでもサプリメントなどによる過剰摂取をしてしまうと、便秘や胃腸の障害が生じる可能性があるため、注意しましょう。

鉄分についてもっと詳しく知りたい方はこちら

3-1-4.亜鉛

亜鉛という物質の名前は聞いたことがあっても、亜鉛が人間の体に必要な栄養素だということは知らない方が多いかもしれません。

実は亜鉛は体の中のさまざまな酵素を形作ってくれているミネラルです。

| (1)はたらき | 体内の酵素の材料となる |

| (2)含まれる食品 | 牡蠣や肉類、ナッツ類、海藻類など |

| (3)摂取の注意点 | 不足すると味覚障害が引き起こされる |

亜鉛について詳しく見てみましょう。

(1)はたらき……体内の酵素の材料となる

亜鉛の重要なはたらきは、体の中のさまざまな酵素を作ることです。

亜鉛は、消化や代謝、生殖などに関わるさまざまな酵素の材料となるために必要なミネラルなのです。

(2)含まれる食品……牡蠣や肉類、ナッツ類、海藻類など

亜鉛はあらゆる細胞に存在しているため、多くの食品に含まれています。

ここでは特に亜鉛をたくさん含む食べ物をご紹介しましょう。

【亜鉛を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 牡蠣(養殖) | 生 | 14.0mg |

| ビーフジャーキー | - | 8.8mg |

| パルメザンチーズ | - | 7.3mg |

| 煮干し(かたくちいわし) | - | 7.2mg |

| 豚レバー | 生 | 6.9mg |

| 牛肩ロース | 生 | 6.4mg |

| するめ | - | 5.4mg |

| 牛ひき肉 | 生 | 5.2mg |

| アーモンド | いり、無塩 | 3.7mg |

| 焼きのり | - | 3.6mg |

| カットわかめ | 乾燥 | 2.8mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

特に牡蠣には亜鉛が豊富に含まれていることが分かりますね。

(3)摂取の注意点……不足すると味覚障害が引き起こされる

亜鉛が不足すると、味覚障害や皮膚炎などが引き起こされることが知られていて、若い女性の味覚機能が低下と亜鉛不足の関連が指摘されています。

また、亜鉛不足は嗅覚や聴覚が低下する、免疫力が下がってしまうといった問題も招きます。

厚生労働省の定める亜鉛の食事摂取基準は次のようになっています。

【亜鉛の1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 9mg | 11mg | 40mg |

| 30〜49歳 | 9mg | 11mg | 45mg |

| 50〜64歳 | 9mg | 11mg | 45mg |

| 65〜74歳 | 9mg | 11mg | 40mg |

| 75歳以上 | 9mg | 10mg | 40mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 7mg | 8mg | 35mg |

| 30〜49歳 | 7mg | 8mg | 35mg |

| 50〜64歳 | 7mg | 8mg | 35mg |

| 65〜74歳 | 7mg | 8mg | 35mg |

| 75歳以上 | 6mg | 8mg | 30mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦の場合は摂取推奨量よりさらに2mg、授乳婦の場合は摂取推奨量よりさらに4mgの亜鉛を摂取することが推奨されています。

日本人は高齢者を中心に亜鉛不足の状態にあるとされています。

実際に複数の疫学調査の論文において、日本人の 20-30%が亜鉛欠乏の状況にあると報告されています[2]。

亜鉛が含まれる食品を、意識して食事に取り入れることで、亜鉛不足にならないようにしましょう。

[2]神戸 大朋「亜鉛トランスポーターの解析から亜鉛の生理機能を探る」(日本栄養・食糧学会誌 第 76 巻 第 4 号 207‒216(2023))

亜鉛についてもっと詳しく知りたい方はこちら

3-2.過剰摂取に注意が必要なミネラル4種類

続いて、摂り過ぎに注意が必要なミネラルをご紹介していきましょう。

【過剰摂取に注意が必要なミネラル4種類】

- ナトリウム

- マグネシウム

- リン

- セレン

体に必要な必須ミネラルではあっても、たくさん摂れば良いというものではないのです。

過剰摂取に気を付ける必要があるミネラルのそれぞれについて詳しくご説明していきますね。

3-2-1.ナトリウム

ナトリウムは私たちが日常的に使用している食塩の主な成分です。

ナトリウムは普段から摂り過ぎてしまうことの多い、摂取に注意が必要なミネラルだといえるでしょう。

| (1)はたらき | 体内の水分を調節してくれる |

| (2)含まれる食品 | 食塩 |

| (3)摂取の注意点 | 摂りすぎには注意。ただし夏場は不足して熱中症になる場合も。 |

私たちの生活に欠かせないナトリウムのはたらきや摂取の注意点を確認していきましょう。

(1)はたらき……体内の水分を調節してくれる

ナトリウムの主なはたらきは、体の水分を調節することです。

ナトリウムは、人間の体では主に、体を形作る細胞の外側にある体液の中に存在しています。

ナトリウムはこの体液の浸透圧を調節することで、体内の水分を保ってくれているのです。

ナトリウムと塩分の関係

(2)含まれる食品……食塩、調味料など

私たちはナトリウムを主に食塩の形で摂取しています。

また、醤油やみそなど食塩を原材料とする調味料にもナトリウムは多く含まれています。

【食塩を原材料とする調味料と100g当たりのナトリウム含有量】

| 食品 | 100gあたりに含まれるナトリウムの量 |

|---|---|

| 食塩 | 3900mg |

| しょうゆ(薄口) | 6300mg |

| しょうゆ(濃口) | 5700mg |

| だし入りみそ | 4700mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

普段の食事に欠かせない調味料にも多くのナトリウムが入っていることが分かりますね。

(3)摂取の注意点……塩分の摂りすぎに注意!夏場は不足する場合も

「塩分は摂りすぎると良くない」

と皆さん聞いたことがおありなのではないでしょうか。

ナトリウム摂りすぎるとむくんだり口が渇いたりするほか、高血圧・胃がん・食道がんなどのリスクを高めるといわれています。

では実際、ナトリウムの摂取量はどれくらいに抑えれば良いのかが気になるところですよね。

厚生労働省はナトリウムの摂取基準を食塩換算で以下のように定めています。

【1日当たりのナトリウムの食事摂取基準(食塩相当量)】

| 男性 | 推定平均必要量 | 目標量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1.5g | 7.5g未満 |

| 女性 | 推定平均必要量 | 目標量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1.5g | 6.5g未満 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また高血圧や慢性腎臓病の方は性別を問わず1日当たりの食塩摂取量を6.0g未満に抑えることが推奨されています。

しかし厚生労働省が行った「平成30年国民健康・栄養調査」では20歳以上の日本人の1日当たりのナトリウム摂取量は食塩換算で10.1gという結果が出ており、多くの方がナトリウムを過剰摂取していることが分かります[3]。

塩分は摂りすぎる傾向にあるため十分注意する必要があるのですね。

一方、夏場にはナトリウムが不足してしまうこともあります。

「どうして夏はナトリウムが不足するの?」

と疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。

夏にはたくさん汗をかきますよね。

汗が塩辛いことからもわかるように、汗にはナトリウムが含まれているのです。

汗をかくと、水分と一緒にナトリウムが体の外に流れ出してしまいます。

このとき、水分だけを補給すると、体内のナトリウム濃度が低くなってしまい脱水症状に繋がります。

汗を多くかく夏には水分を積極的に摂るだけでなく、ナトリウムを補給する必要があるのです。

ナトリウムが入ったタブレットや飴なども活用し、ナトリウム不足を回避するように心掛けましょう。

[3] 厚生労働省「平成30年国民健康・栄養調査」

ナトリウムと塩分の関係

3-2-2.マグネシウム

マグネシウムは、体内で起こるほとんどすべての代謝に必要不可欠なミネラルです。

マグネシウムは通常の食事で摂り過ぎることはありませんが、サプリメントなどで過剰摂取してしまうことが考えられます。

| (1)はたらき | 体内のさまざまな代謝を助けてくれる |

| (2)含まれる食品 | 海藻類、ナッツ類、魚類など |

| (3)摂取の注意点 | 摂り過ぎると下痢を起こすことがある |

マグネシウムについて詳しく見ていきましょう。

(1)はたらき……体内のさまざまな代謝を助けてくれる

マグネシウムは体の中のほぼ全ての代謝に欠かせないミネラルです。

300種類以上の酵素を活性化し、体内で起こるさまざまな代謝を助けてくれています[4]。

また、カルシウムと一緒に骨を形成するという役割も担っていて、体内のおよそ6割のマグネシウムは骨や歯に存在しています[4]。

残りは筋肉や脳、神経などにあり、体の中で情報の伝達や筋肉の収縮、血圧の調節など重要なはたらきをしてくれています。

[4] 厚生労働省 e-ヘルスネット「マグネシウム」

マグネシウムの効果は?

(2)含まれる食品……海藻類、ナッツ類、魚類など

マグネシウムはわかめをはじめとした海藻類や、魚類などに多く含まれています。

【マグネシウムを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 乾燥わかめ | 素干し | 1,000mg |

| 干しひじき | 乾燥 | 640mg |

| アーモンド | いり、無塩 | 310mg |

| 焼きのり | - | 300mg |

| きな粉 | - | 260mg |

| カシューナッツ | フライ、味付け | 240mg |

| 煮干し(かたくちいわし) | - | 230mg |

| らっかせい(大粒種) | いり | 200mg |

| くるみ | いり | 150mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

マグネシウムが不足している自覚がある方は、意識して食事に取り入れてみるといいでしょう。

(3)摂取の注意点……摂り過ぎると下痢を起こすことがある

一般的な食生活を送っていればマグネシウムを過剰摂取する心配はあまりありません。

また、健康な人であれば余分なマグネシウムは基本的に腎臓で排出することができます。

ただ、サプリメントや薬などでマグネシウムを摂り過ぎてしまうと、下痢を引き起こす可能性があるため、注意しておきましょう。

厚生労働省はマグネシウムの食事摂取基準を次のように定めています。

【マグネシウムの1日当たりの食事摂取基準】

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 280mg | 340mg |

| 30〜49歳 | 310mg | 370mg |

| 50〜64歳 | 310mg | 370mg |

| 65〜74歳 | 290mg | 350mg |

| 75歳以上 | 270mg | 320mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 230mg | 270mg |

| 30〜49歳 | 240mg | 290mg |

| 50〜64歳 | 240mg | 290mg |

| 65〜74歳 | 230mg | 280mg |

| 75歳以上 | 230mg | 260mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦の方は年齢に対して定められた摂取推奨量に加えて40mgのマグネシウムを摂取することが推奨されています。

ちなみに、マグネシウムは多くの食品に含まれるため、通常の食生活をしていればマグネシウムが不足することもほとんどないといえるでしょう。

マグネシウムの効果は?

3-2-3.リン

リンは体の中の全ての生物にとって欠かすことのできない、さまざまな細胞に含まれているミネラルです。

リンはカルシウムの次に体に多く存在するミネラルでもあります。

| (1)はたらき | エネルギーを作る助けになる |

| (2)含まれる食品 | 魚介類、穀類、卵類、肉類、乳製品、豆類、食品添加物など |

| (3)摂取の注意点 | 摂り過ぎるとカルシウムの吸収を妨げてしまう |

体にたくさん含まれているにもかかわらず、普段あまり耳にしないリンについて詳しくご紹介していきますよ。

(1)はたらき……エネルギーを作る助けになる

リンは体の中でエネルギーを作り出す上で重要な役割を果たしています。

また、脂質の代謝とも深く結びついていることが知られています。

また、リンはカルシウムと同様に骨や歯を形成するほか、DNAを形作るという重要なはたらきを持ってもいます。

(2)含まれる食品……魚介類、穀類、卵類、乳類、豆類など

リンは魚介類や乳製品、豆製品、肉類、穀類、卵などに含まれています。

【リンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 煮干し(かたくちいわし) | - | 1500mg |

| するめ | - | 1,000mg |

| しらす干し | 半乾燥 | 860mg |

| パルメザンチーズ | - | 850mg |

| プロセスチーズ | - | 730mg |

| きな粉(黄大豆) | - | 660mg |

| 油揚げ | 生 | 350mg |

| 豚レバー | 生 | 340mg |

| 牛レバー | 生 | 330mg |

| 鶏レバー | 生 | 300mg |

| 玄米 | - | 290mg |

| 納豆 | - | 220mg |

| 卵 | 生 | 170mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

またリンは食品添加物にも多量に含まれています。

食品添加物が多く含まれる食品を頻繁に食事に利用する方は、摂り過ぎに気を付ける必要があるでしょう。

(3)摂取の注意点……摂り過ぎるとカルシウムの吸収を妨げてしまう

リンを摂り過ぎると、カルシウムの吸収が妨げられてしまいます。

そのため、リンはカルシウムとのバランスを考えながら摂取する必要があります。

カルシウムの摂取目安は?

厚生労働省はリンの食事摂取基準を次のように設定しています。

【リンの1日当たりの食事摂取基準】

| 男性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1,000mg | 3,000mg |

| 女性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 800mg | 3,000mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

長期間にわたってリンを摂り過ぎると、腎機能が低下してしまうなどの問題が生じることが分かっています。

ちなみに、リンは多くの食品に含まれているため、一般的な食生活のなかで不足してしまうことはほとんどありません。

3-2-4.セレン

「セレン? 聞いたことない名前だなあ……」

と思うかもしれませんが、セレンは動脈硬化やがんなどを引き起こす物質のはたらきを抑制する重要なはたらきをするミネラルです。

| (1)はたらき | 抗酸化反応で大きな役割を果たしている |

|---|---|

| (2)含まれる食品 | 魚類、肉類など |

| (3)摂取の注意点 | 過剰摂取すると爪の変形や脱毛につながる |

セレンは体にとって必要な量と毒となる量が非常に近いため、摂取に注意が必要です。

セレンのはたらきから摂取の注意点まで、詳しくご説明していきますね。

(1)はたらき……抗酸化反応で大きな役割を果たす

セレンは体の中で起きる抗酸化反応で大きな役割を果たしていることが知られています。

セレンは動脈硬化、がん、老化などを防ぐ体のはたらきにとって重要なミネラルなのですね。

老化を予防するには?

(2)含まれる食品……魚類、肉類など

セレンは魚介類や、卵黄などに豊富に含まれています。

【セレンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| たらこ | 生 | 130μg |

| まがれい | 生 | 110μg |

| かつお(秋獲り) | 生 | 100μg |

| きはだまぐろ | 生 | 74μg |

| さば | 生 | 70μg |

| 豚レバー | 生 | 67μg |

| ぶり | 生 | 57μg |

| 牛レバー | 生 | 50μg |

| いわし | 生 | 48μg |

| 卵黄 | 生 | 47μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

(3)摂取の注意点……過剰摂取すると爪の変形や脱毛につながる

セレンは毒性が強いため、過剰摂取には特に注意が必要なミネラルです。

セレンの摂り過ぎが続くと、爪が変形してしまったり毛が抜けてしまったりすることがあります。

厚生労働省が定めるセレンの食事摂取基準を確認してみましょう。

【1日当たりのセレンの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜74歳 | 20μg | 25μg | 350μg |

| 75歳以上 | 20μg | 25μg | 350μg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜74歳 | 20μg | 25μg | 350μg |

| 75歳以上 | 20μg | 25μg | 350μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦の方は30μg、授乳婦の方は45μgのセレンを摂取することが推奨されています。

ただしセレンをグラム単位で一気に摂取してしまうと、心筋梗塞や呼吸困難を引き起こすこともあります。

サプリメントなどでセレンを摂取する際は注意しましょう。

ちなみに、日本の食生活でセレンが不足することはほとんどないため、摂取不足の心配をする必要はないでしょう。

3-3.不足や過剰摂取の心配が少ないミネラル5種類

必須ミネラルのなかには、不足したり、摂り過ぎたりする心配が少ないミネラルもあります。

【不足や過剰摂取の心配が少ないミネラル5種類】

- 銅

- クロム

- マンガン

- モリブデン

- ヨウ素

最後に、この5種類のミネラルについてご紹介しましょう。

3-3-1.銅

銅は金属の名前としてよく知られていますよね。

実は銅は体に必要なミネラルの一種でもあるのです。

| (1)はたらき | 体内で酸素の運搬を手伝ってくれる |

| (2)含まれる食品 | 魚介類、ナッツ類、豆製品など |

知っているようでよく知らない銅について詳しく確認してみましょう。

(1)はたらき……体内で酸素の運搬を手伝ってくれる

銅は体の中では主に骨や血液に含まれ、酸素を体中に運搬する役割などを果たしています。

また、鉄と同じように体の中の血を造るはたらきとも関わっています。

さらに、老化の原因ともなる「活性酸素」を取り除く作用もあるとされています。

ナッツ類に銅が入っているって知ってた?

(2)含まれる食品……魚介類、ナッツ類、豆製品など

銅は魚介類やナッツ類、豆製品などに豊富に含まれています。

銅が多く含まれる食品を見てみましょう。

【銅を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 牛レバー | 生 | 5.30mg |

| いか塩辛 | - | 1.91mg |

| カシューナッツ | フライ、味付け | 1.89mg |

| ヘーゼルナッツ | フライ、味付け | 1.64mg |

| くるみ | いり | 1.21mg |

| アーモンド | いり、無塩 | 1.19mg |

| ピスタチオ | いり、味付け | 1.15mg |

| きな粉(黄大豆) | - | 1.12mg |

| 牡蠣(養殖) | 生 | 1.04mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

銅の摂取量について、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では次の量が推奨されています。

【銅の1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 |

|---|---|---|---|

| 18〜74歳 | 0.7mg | 0.9mg | 7mg |

| 75歳以上 | 0.7mg | 0.8mg | 7mg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 |

|---|---|---|---|

| 18〜74歳 | 0.6mg | 0.7mg | 7mg |

| 75歳以上 | 0.6mg | 0.7mg | 7mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊娠中の方は0.8mg、授乳中の方1.3mgの銅を摂取することが推奨されています。

銅は通常の食生活で足りなくなってしまうことはなく、毒性が低いため基本的に過剰摂取の心配もありません。

ナッツ類を食べると銅を取れます

3-3-2.クロム

クロムは体の中にごくわずかしか存在しないミネラルです。

| (1)はたらき | 糖質やコレステロールの代謝を手伝う |

| (2)含まれる食品 | 海藻類、豆製品など |

クロムの特徴を確認してみましょう。

(1)はたらき……糖質やコレステロールの代謝を手伝う

クロムは糖質やコレステロールの代謝を手伝う重要な役割を持っています。

「インスリン」の効果を増し、ブドウ糖を効率的に代謝できるよう働いてくれているのです。

クロムは体内に多く存在するわけではありませんが、代謝に関わる必須ミネラルだといえるでしょう。

(2)含まれる食品……海藻類、豆製品など

クロムは食品にもわずかしか含まれていませんが、海藻類などには比較的多く含まれています。

クロムが含まれる代表的な食品を見てみましょう。

【クロムを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| あおさ | 素干し | 160μg |

| 梅干し | 塩漬け | 37μg |

| 干しひじき | 乾燥 | 26μg |

| ミルクチョコレート | - | 24μg |

| カットわかめ | 乾燥 | 19μg |

| 黒砂糖 | - | 13μg |

| きな粉(黄大豆) | - | 12μg |

| ロースハム | 生 | 12μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

クロムはさまざまな食品に含まれていることが分かりますね。

クロムの食事摂取基準は次のようになっています。

【クロムの1日当たりの食事摂取基準】

| 男性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 10μg | 500μg |

| 女性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 10μg | 500μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

通常の食生活を送っていればクロムが不足してしまうことはありません。

また、食事で摂るクロムは毒性が低く体に吸収される量も少ないため、過剰摂取の心配もあまりないといえるでしょう。

3-3-3.マンガン

マンガンという名前は聞いたことがあっても、詳しく知っているという方は少ないのではないでしょうか。

マンガンは多くの動物や植物に存在する重要なミネラルの一つです。

| (1)はたらき | 酵素を活性化する |

| (2)含まれる食品 | 香辛料、ナッツ類、穀類、大豆製品など |

マンガンのはたらきや含まれる食品について解説していきますね。

(1)はたらき……酵素を活性化する

マンガンは体の中ではたらくさまざまな酵素を活性化させます。

また、骨を作る作用に関わっていること、成長と関係していることなども知られています。

(2)含まれる食品…………香辛料、ナッツ類、穀類、大豆製品など

マンガンは主に植物由来の食品に多く含まれています。

マンガンが豊富に含まれる食品を具体的に見てみましょう。

【マンガンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| シナモン | 粉 | 41.00mg |

| あおさ | 素干し | 17.00mg |

| ヘーゼルナッツ | フライ、味付け | 5.24mg |

| しょうが | 生 | 5.01mg |

| 焼きのり | - | 3.72mg |

| くるみ | いり | 3.44mg |

| くるみ | いり | 3.44mg |

| きな粉(黄大豆) | - | 2.75mg |

| アーモンド | いり、無塩 | 2.46mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

マンガンは香辛料に多く含まれていますが、1食での摂取量を考えるとナッツ類や穀類などのそのほかの植物性食品からの摂取がメインとなるでしょう。

食事摂取基準についても確認しておきましょう。

【マンガンの1日当たりの食事摂取基準】

| 男性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 4.0mg | 11mg |

| 女性 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 3.5mg | 11mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

通常の食生活のなかでマンガンは不足することも、摂り過ぎてしまうこともほとんどないといえます。

3-3-4.モリブデン

「モリブデンなんて聞いたこともない……」

と思われるかもしれませんが、モリブデンは人の体の中で酵素の材料となるミネラルの一種です。

| (1)はたらき | 肝臓や腎臓の酵素の材料となる |

| (2)含まれる食品 | 豆類、豆製品、肉類など |

あまり知られていないモリブデンについて詳しく見てみましょう。

(1)はたらき……肝臓や腎臓の酵素の材料となる

モリブデンは人間の体の中では特に肝臓と腎臓に多くあり、さまざまな酵素の一部としてはたらいています。

(2)含まれる食品……豆類、豆製品、肉類など

モリブデンは大豆をはじめとする豆類に多く含まれるミネラルです。

モリブデンが豊富に含まれる食品をご紹介しましょう。

【モリブデンを含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| きな粉(黄大豆) | - | 380μg |

| 納豆 | - | 290μg |

| 枝豆 | 生 | 240μg |

| 焼きのり | - | 220μg |

| 豚レバー | 生 | 120μg |

| 油揚げ | 生 | 97μg |

| 牛レバー | 生 | 94μg |

| 生揚げ | - | 87μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

モリブデンが豆類に多く含まれることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

そのほかにも豚や牛、鶏レバーなどから摂取することができますね。

モリブデンの推奨されている摂取量を確認しておきましょう。

【モリブデンの1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 必要平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 20μg | 30μg | 600μg |

| 30〜64歳 | 25μg | 30μg | 600μg |

| 65〜74歳 | 20μg | 30μg | 600μg |

| 75歳以上 | 20μg | 25μg | 600μg |

| 女性 | 必要平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 20μg | 25μg | 500μg |

| 30〜64歳 | 20μg | 25μg | 500μg |

| 65〜74歳 | 20μg | 25μg | 500μg |

| 75歳以上 | 20μg | 25μg | 500μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また授乳婦の方は1日当たり28μgのモリブデンを摂取することが推奨されています。

通常の食生活をしていれば、モリブデンが不足してしまうことはありません。

また、モリブデンは毒性が低いため、過剰摂取の心配をする必要もないでしょう。

3-3-5.ヨウ素

ヨウ素は体の中でも特に甲状腺で重要な役割を果たしているミネラルの一種です。

| (1)はたらき | 甲状腺ホルモンの材料となる |

| (2)含まれる食品 | 海藻類、魚介類など |

(1)はたらき……甲状腺ホルモンの材料となる

ヨウ素は主に甲状腺に存在し、甲状腺ホルモンの材料となる重要なはたらきをしています。

甲状腺ホルモンは、なくなると数カ月しか生きられないといわれている、非常に重要なホルモンです。

ヨウ素はこの甲状腺ホルモンの材料となるため、人間にとって欠かせないミネラルなのです。

(2)含まれる食品……海藻類、魚介類など

ヨウ素は海藻類など海で取れる食べ物に多く含まれることが知られています。

【ヨウ素を含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しひじき | 生 | 130μg |

| カットわかめ | 乾燥 | 10000μg |

| 焼きのり | 生 | 100μg |

| ところてん | - | 74μg |

| すけとうだら | 生 | 160μg |

| たらこ | 生 | 130μg |

| うなぎ | 蒲焼き | 77μg |

| ししゃも | 生 | 74μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

日本人は海産物を多く摂る傾向にあるため、ヨウ素の摂取量が必要な量よりも多くなっています。

そのため日本ではヨウ素の不足が問題となることはほとんどありません。

ヨウ素の食事摂取基準は次のように定められています。

【ヨウ素の1日当たりの食事摂取基準】 ※表は横にスクロールできます。

| 男性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18歳以上 | 95μg | 130μg | 3,000μg |

| 女性 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18歳以上 | 95μg | 130μg | 3,000μg |

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

また妊娠中の方は240μg、授乳中の方は270μgのヨウ素を摂取することが推奨されています。

多少ヨウ素を多く摂ってしまったとしても、健康な人であれば余分なヨウ素を体から排出することができます。

また、日本人は古くからヨウ素を多く摂ってきたため、過剰摂取の影響が出にくいといわれています。

4.ミネラルについて まとめ

ミネラルとは体に必要な栄養素の一種です。

ミネラルにはさまざまな種類があり、そのなかには体に欠かせないものもあります。

体にとって必要不可欠なことが既に明らかになっている16種類のミネラルは特に「必須ミネラル」と呼ばれています。

必須ミネラルは基本的に摂り過ぎても不足しても体に悪影響が出てしまうため、それぞれの成分ごとにバランス良く摂取することが重要です。

特に夏場は熱中症対策が重要であることは皆さんご存知でしょう。

脱水だけでなく、ミネラルの不足も熱中症の一つの原因となります。

水分とともにミネラルを意識して摂るように心掛けてみてくださいね。