体力をつけるには?筋力・持久力・柔軟性・身体組成を改善する運動を紹介

「体力をつけるにはどうしたら良いんだろう?」

と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体力は心肺持久力、筋力・筋持久力、柔軟性、身体組成の影響を受けます。

心肺持久力は有酸素運動をすることで、筋力・筋持久力は筋トレでつけることができ、ストレッチングをすると柔軟性を高めることができます。

さらに身体組成を把握することでより効率的な健康管理ができます。

身体組成とは脂肪や骨、筋肉など、体を構成する成分のことです。

この記事では心肺持久力と筋力・筋持久力をつける方法、柔軟性を高める方法、身体組成を改善する方法を解説していきます。

体力が低下する原因も紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

1.体力とは

体力とは人間として生存し、生活していくための基礎的能力の一つです。

体力は「行動体力」と「防衛体力」の二つに大きく分けられます。

行動体力とは実際に体を動かすために必要な能力のことで、防衛体力とは病気やストレスに対する抵抗力を指します。

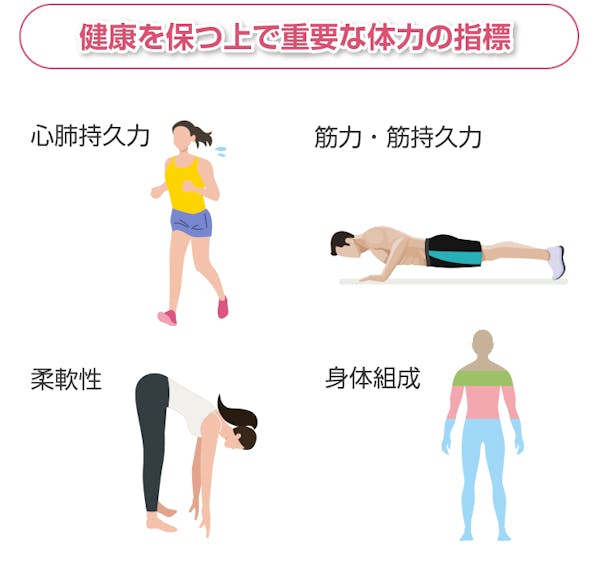

この記事では行動体力のなかでも健康を保つ上で重要とされている心肺持久力、筋力・筋持久力、柔軟性と、身体組成について解説します。

2.健康を保つ上で重要な体力の指標

体力は行動体力と防衛体力とに二分できますが、行動体力のなかでも「健康関連体力」に分類される能力は健康を保つ上で重要です。

健康関連体力とは健康の維持・増進に関わる体力のことを指し、具体的には心肺持久力、筋力・筋持久力、柔軟性、身体組成という四つの要素によって構成されると考えられています。

心肺持久力は「スタミナ」といい換えても良く、体の総合力とみなすことができます。

筋力・筋持久力はQOL(Quality Of Life=生活の質)を保つ上で重要な役割を果たします。

また、柔軟性が高いとけがをしにくくなります。

身体組成とはヒトの体を構成する体脂肪と骨、それら以外の筋肉などの組織の成分組成のことです。

身体組成を継続して測定すれば、より効率的に健康状態を管理できます。

どれも健康的な生活を送るためには必要不可欠な要素ですね。

2-1.心肺持久力

一般に「体力」というとき、長く運動を続けられる力、つまり持久力のことを想起する方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

いわゆるスタミナ、体の粘り強さは「心肺持久力」であるといえます。

心肺持久力は心臓や肺の機能に依存する体のスタミナや粘り強さのことです。

心肺持久力は「最大酸素摂取量」(1分間に体重1kg当たり取り込むことができる酸素の量)で評価されます[1]。

ヒトの体は酸素を体内に取り入れ、糖や脂質を分解することでエネルギーをつくり出すため、どれだけ酸素を取り入れて利用できるかが重要です。

さらに最大酸素摂取量は心臓の機能や血液の運搬など、体のさまざまな能力と関連しているため、心肺持久力は全身組織の総合力ともいえる重要な体力といえるのです。

このため心肺持久力は「全身持久力」とも呼ばれます。

全身持久力が高い人は、低い人と比べて死亡リスクが低くなるという研究結果があります[2]。

これは全身持久力が高い人ほど普段からよく体を動かしており、結果として「生活習慣病」を予防できていることが多いためだとされています。

体を動かすとエネルギーが消費され、胃や腸などのおなか周りにつく「内臓脂肪」が燃えやすくなります。

内臓脂肪の過剰な蓄積を防ぐことは生活習慣病の予防につながります。

また、高血圧や糖尿病を予防・改善するためには、適度な運動が重要であるとされています。

このため、体を動かす機会が多く、持久力が高い人ほど生活習慣病にかかりにくいといえるのです。

また、全身持久力が高いほどエネルギーを効率良く使えるため、そうでない場合と比べると楽に体を動かすことができるともいわれています。

2-2.筋力・筋持久力

立ったり歩いたりといった日常的な動作を行うために必要な筋肉は、QOL(Quality Of Life=生活の質)と深い関わりがあります。

そして日常的な動作に関わる筋肉ほど加齢による衰えの影響を受けやすいのです。

具体的には膝を伸ばすはたらきをする大腿(だいたい)四頭筋、太ももを後ろに振るはたらきを担う大臀(だいでん)筋、上体を支える腹筋と背筋などがQO Lと深く深い関わりのある筋肉です。

これらは「抗重力筋」とも呼ばれ、姿勢を維持するのに重要な役割を担っています。

抗重力筋は加齢によって衰えてしまいます。

また一定の姿勢を続けたり、歩かない時間が長かったりすると抗重力筋同士のバランスが崩れてしまいます。

抗重力筋同士のバランスが崩れると姿勢が乱れ、筋肉が悪い姿勢を記憶することで体がゆがむため、腰痛や肩こりが慢性化します。

高齢の方の場合は立ち上がったり歩いたりといった動作をおっくうに感じるようになる上、放置すると歩行困難に陥ることさえあります。

QOLを維持し、健康的な生活を送るためにも、普段から意識的に筋力・筋持久力をつけておきたいものです。

2-3.柔軟性

柔軟性が高いと競技のパフォーマンスが上がったり、けがをしにくくなったりします。

柔軟性とは筋肉と腱(けん)が伸びる能力を指し、大きく「静的柔軟性」と「動的柔軟性」に分けられます。

体のやわらかさを指すのが静的柔軟性で、けがの予防や疲労回復に深く関わっています。

動的柔軟性は動きのしなやかさを指し、競技のパフォーマンス向上と関係しています。

柔軟性が低く、関節の可動域が狭いとさまざまな動作が困難になり、筋肉や関節にも負担がかかりやすくなってしまいます。

そのため、柔軟性はこれから体力をつけようとしている方はもちろん、すでにある程度体力をつけた方にとっても必要な能力といえます。

2-4.身体組成

身体組成とは体の成分組成のことで体脂肪、骨、それら以外の筋肉などの「除脂肪軟組織」の三つに分類されます。

最近は「体組成計」という機器が市販されており、自宅でもこれらのバランスを測定できるようになりました。

身体組成のバランスが崩れると肥満や栄養失調、骨粗しょう症などの病気にかかることがあります。

例えば、体脂肪率の増加は生活習慣病につながる危険因子の一つです。

また、筋肉量が低下することでも脂肪は蓄積しやすくなります。

骨量が減ると「骨粗しょう症」などの病気を誘発することがあります。

しかし、定期的に身体組成を測定しておけば、脂肪、骨、筋肉の変化に気付くことができるようになるため、健康維持がしやすくなるというわけです。

健康を保つには、まず自分の体を知ることが重要です。

3.健康を保つ上で重要な体力をつける方法

心肺持久力(全身持久力)と筋力・筋持久力をつける方法、柔軟性を高める方法はそれぞれ異なります。

また、三つの能力はどれが欠けてもバランスが良いとはいえません。

ここからはそれぞれの能力を向上させる方法を詳しく見ていきます。

3-1.心肺持久力をつける方法

心肺持久力をつけるには「有酸素運動」が適しています。

ジョギング、サイクリング、水泳などが有酸素運動に当たります。

では持久力を上げるにはどの程度の運動量が必要になるのでしょうか。

持久力を上げるには「最大酸素摂取量の50%ほどの強度の有酸素運動」を1日合計30分、約1カ月行う必要があるとされています[3]。

とはいえ最大酸素摂取量を測るには専門的な機械が必要であり、その50%ほどの強度の運動といわれてもイメージしにくいですよね。

実はこの運動強度は「心拍数」から簡単に求めることができます。

「最大酸素摂取量の50%ほどの運動強度」は220-[自分の年齢]-[安静時心拍数(/分)]×0.5(50%)+[安静時心拍数(/分)]という式で求められます[4]。

まずは安静時の心拍数を測ってみましょう。

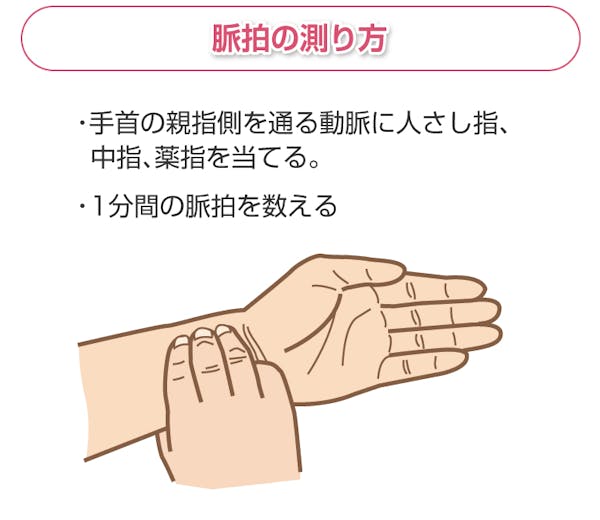

脈拍を測れば心拍数を知ることができます。

脈拍を測るには手首の親指側を通る動脈に人さし指、中指、薬指を当て、1分間の脈拍を数えます。

安静時の脈拍を知るにはリラックスすることが重要です。

また、このとき10秒だけ脈拍を測り、その値を6倍にしても結果はほぼ同じです。

仮に年齢が20歳で、安静時の心拍数が1分につき60だった場合、(220-20-60)×0.5+60=130になります。

このケースなら運動をした直後に測った心拍数が130前後になっていれば良いというわけですね。

最大酸素摂取量50%の強度の有酸素運動は、会話しながら実施できるレベルの強度とされています。

また、続けることが大切なので、1日の合計が30分以上になれば、数回に分けて行っても構いません[3]。

持久力をつけるには継続することがなにより重要です。

3-2.筋力・筋持久力をつける方法

筋力・筋持久力をつけるのに適しているのは筋トレです。

筋トレは主に「自重トレーニング」「フリーウェイト」「マシントレーニング」の3種類に分けられます。

自重トレーニングとは腕立て伏せやスクワット、プランクなど、自分の体重を利用して行う筋トレのことです。

初心者は特別な器具が必要なく、どこでも手軽に行える自重トレーニングから始めるのが良いでしょう。

自分の体重以上の負荷がかからないため、けがをしにくい一方、器具やマシンを使ったトレーニングと比べると効率は落ちます。

フリーウェイトはダンベルやバーベルなどの器具を使う筋トレのことで、自由度が高く、全身を効率良く鍛えられます。

自重トレーニングよりも強い負荷をかけることができますが、間違ったフォームで行うと効果が得られなかったり、けがの原因になったりします。

マシントレーニングはジムにある専用のマシンを使う筋トレです。

マシンによって鍛える部位が設定されているため、初心者でも正しいフォームでトレーニングをすることができます。

また、マシンの設定を変えれば、初心者から慣れている方まで幅広い層が体を鍛えられます。

ただし、鍛えたい部位によってマシンを替えなくてはならないため、ジムに通うことが前提です。

手軽さを基準にするなら、最もハードルが高い筋トレといえるでしょう。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分のレベルや目的に合った方法を選ぶことが重要です。

また、筋トレを行う際は同じ部位を続けて鍛えない方が良いとされています。

筋トレを行うと、筋肉を構成する「筋線維」の一部が傷つけられます。

筋線維は回復する際に元よりも少し太い状態になり、これを「超回復」と呼びます。

筋トレによる筋線維の破断と超回復を繰り返すことで、筋肉が太く強くなり、筋力の向上を目指すことができるのです。

しかしきちんと回復する前に負荷をかけてしてしまうと再び筋肉の組織が破壊され、場合によっては大きなけがにつながることもあります。

回復に要する時間は筋肉の部位ごとに異なりますが、一度筋トレをしたら筋肉の回復のために24〜72時間は同じ部位を鍛えないようにしましょう[5]。

自分に合った方法で筋トレを行い、十分な回復期間を設けることが、筋力をつける上では重要です。

3-3.柔軟性を高める方法

柔軟性を高めたいならストレッチングをすると良いでしょう。

ストレッチングとは筋肉や関節のしなやかさを高めることを目的にした運動のことで、ヨガやピラティスもこれに該当します。

ストレッチングは大きく「動的ストレッチング」と「静的ストレッチング」に分けることができ、それぞれ行う目的が違います。

動的ストレッチングはリズミカルに体を動かしながら筋肉を伸ばします。

準備体操やラジオ体操をイメージすると分かりやすいでしょう。

動的ストレッチングを行うと筋肉が活発に動き、体温が上昇します。

そのため動的ストレッチングは起床後や運動前など、これから体を動かす際にウォーミングアップとして行うのに適しています。

静的ストレッチングはゆっくりと一定の方向に向けて筋肉を伸ばし、その状態でしばらく静止します。

静的ストレッチングを行うと筋肉の緊張がほぐれます。

そのため、就寝前や運動後など、体をクールダウンさせたい場面では静的ストレッチングを行うと良いでしょう。

柔軟性を高めるには、目的や場面に合ったストレッチングを選ぶことが重要です。

3-4.身体組成を改善する方法

体は体脂肪、骨、除脂肪軟組織(筋肉など)を含む諸組織で構成されており、身体組成はこれらを構成する成分の組成です。

それぞれに合った方法で改善を目指すことができます。

体脂肪のなかでも、胃や腸の周りにつく内臓脂肪は週当たり10「メッツ・時」以上の有酸素運動を行うことで減らすことができます[6]。

主な有酸素運動のメッツは以下のとおりです。

【主な有酸素運動のメッツ】

| 有酸素運動 | メッツ |

|---|---|

| ランニング(時速8.0km) | 8.3 |

| ジョギング | 7.0 |

| 水泳(自由形・ゆっくり) | 5.8 |

| エアロビクスダンス(低い強度) | 5.0 |

| 散歩(ウォーキング) | 3.5 |

| 水中歩行(ゆっくり) | 2.5 |

国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所「改訂版『身体活動のメッツ(METs表) 』」をもとに執筆者作成

ゆっくりとした水中歩行のメッツは2.5のため、週に4時間行えば10メッツ・時を達成できます[8]。

低い強度のエアロビクスの場合、そのメッツは5.0のため、週に2時間行えば10メッツ・時をこなせます[8]。

強度の高い運動を選んだ方が、必要な実施時間は短くなるわけですね。

骨量の減少を防ぎ、骨粗しょう症を予防するための運動としては、ウォーキングや筋トレなど、骨に刺激を加えるものが良いでしょう。

このとき、骨に負荷をかけにくい水中での運動よりも、重力がかかる陸上での運動が推奨されます。

このように、身体組成を改善するには普段から適度な運動を心掛ける必要があるのですね。

[6] 厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

4.体力が低下する原因

「そもそもどうして体力は低下するんだろう?」

体力低下で悩まれている方のなかには、このような疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

体力が低下してしまう原因は人それぞれであり、原因が異なれば必要な対策も異なります。

この章では体力が低下する主な原因と、その対処法を紹介していきます。

4-1.運動不足

運動不足は体力が低下する主な原因です。

運動不足を解消するには体を動かす必要があります。

では具体的にどれくらいの活動量が必要なのでしょうか。

厚生労働省は「健康づくりのための身体活動基準2013」のなかで「身体活動」の量、および運動量を示しています。

18〜64歳の場合、歩行またはそれと同等の強度の身体活動を毎日60分以上行うとともに、息が弾み汗をかくレベルの運動を毎週60分行うと良いとされています[9]。

65歳以上の場合は、強度を問わず毎日40分の身体活動をすることが推奨されています[9]。

仕事や家事に追われるあまり、なかなか運動に時間を割けないという方には、日常に運動の要素を盛り込むことをおすすめします。

エスカレーターやエレベーターの代わりに階段を利用したり、歯を磨いている最中にかかとを上げ下げしたりするだけでも、生活活動量は増やせます。

運動不足だと感じている方は、運動量と生活活動量の両方を増やす工夫をしてみると良いでしょう。

4-2.加齢

加齢による体力低下では筋力や柔軟性が低下し、総合的に運動能力が低下します。

また、年を取ると「サルコペニア」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。

サルコペニアとは加齢による筋肉量の減少、および筋力の低下を指す言葉です。

高齢になると筋肉が作られる量が減り、それまでと同じ生活を送っていても筋肉が減りやすい体質になってしまいます。

さらに筋肉量が減ることで「基礎代謝量」も低下し、太りやすくなります。

筋肉が減りやすく、太りやすい体質であるため、若い頃より意識的に運動を行う必要が出てきます。

筋力の低下はQOLの低下に直結しており、肥満はさまざまな生活習慣病の原因とされています。

そのため、高齢の方ほど体力をつけることの重要性が増すのですね。

加齢による体力低下は防ぐことができないものですが、個人差が大きく、改善する余地は十分にあります。

4-3.栄養不足

栄養不足が体力低下の原因になることもあります。

特に気を付けたいのは「低栄養」と呼ばれる状態です。

低栄養は食欲不振や、忙しくて食事量が減ることで起きます。

また、食事から摂取する栄養素が偏ってしまうことも低栄養のきっかけになり得ます。

低栄養は特に高齢の方にさまざまな悪影響を及ぼします。

具体的には感染症にかかりやすくなったり、体力低下によるサルコペニアが進行したりします。

サルコペニアによって筋力が低下するとそれに伴って活動量も減り、食欲が湧かなくなります。

するとさらに食事量が減り、低栄養による筋力低下が進むという悪循環に陥ることも少なくありません。

低栄養にならないよう、1日3食きちんと食事を摂った方が良いでしょう[10]。

栄養が偏るのを防ぐため、加工食品ばかりに頼らず、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などのたんぱく質を多く含む食品を摂取することも重要です。

食事から摂取する栄養を補いたい場合は「栄養補助食品」が便利です。

体力をつけるには体を動かすだけでなく、栄養をきちんと摂ることも重要なのですね。

5.体力についてのまとめ

体力とは人間が生活し、生存していくために必要な基礎的能力の一つです。

体力のなかでも心肺持久力、筋力・筋持久力、柔軟性の三つは健康を保つ上で重要とされています。

また、身体組成を把握しておくと、効率的な健康管理ができます。

心肺持久力はスタミナといい換えることもでき、体の総合力とみなすことができます。

筋力・筋持久力はQOL(Quality Of Life=生活の質)を保つ上で重要です。

また、柔軟性が高いとけがをしにくくなります。

身体組成とは脂肪や骨、筋肉などの体を構成する成分の組成のことです。

心肺持久力は有酸素運動をすることで、筋力・筋持久力は筋トレでつけることができ、柔軟性はストレッチングをすることで高まり、身体組成を把握することで効率的な健康管理が可能になります。

逆に運動不足、加齢、栄養不足などによって体力は低下していきます。

健康を保つためにも適度な運動を行うこと、栄養バランスの良い食事をしっかり摂ることを心掛けましょう。