「グルタミンってどんな成分なの?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

グルタミンはアミノ酸の一種で、数多いアミノ酸の中でも体内に最も多く存在しています。

アミノ酸は体内ではたんぱく質を構成する成分として使用され、グルタミンもまた腸や肝臓など体内のさまざまな機能に携わっています。

この記事ではグルタミンとはどんな成分なのか、また期待できる効果、摂取方法などについて詳しく解説します。

健康的な生活を目指したいという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.グルタミンとは

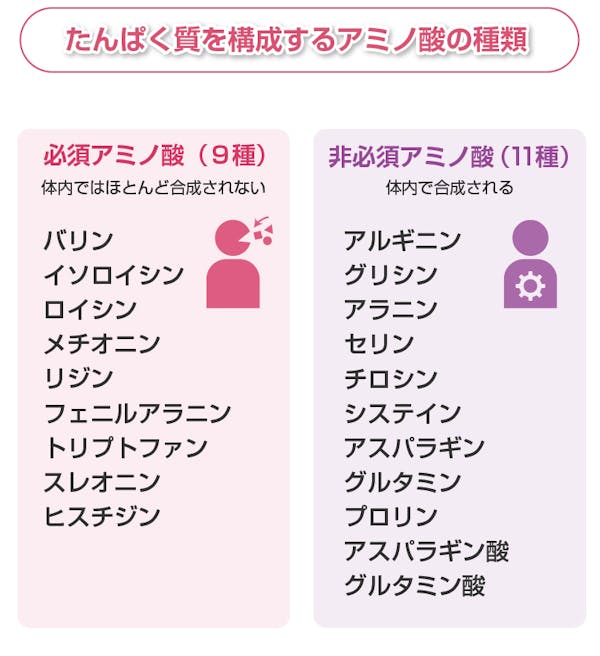

グルタミンはアミノ酸の一種で、「非必須アミノ酸」に分類されます。

厚生労働省 e-ヘルスネット「アミノ酸」をもとに執筆者作成

グルタミンは術後やけがを負った際など特定の状況では補給した方が望ましいとされるため、「条件付き必須アミノ酸」と呼ばれることもあります。

またグルタミンは体内に存在するアミノ酸のうち半数以上を占め、体内では最も多く存在するアミノ酸です。

グルタミンはそのほとんどが筋肉内に存在し細胞のエネルギー源として利用されるほか筋肉を作る上で重要な役割があります。

さらに正常な肝機能の維持や胃腸の状態を整えたり免疫機能を維持したりする役割もあります。

グルタミンは体内のさまざまな機能に関与するアミノ酸なのですね。

*1 厚生労働省e-ヘルスネット「アミノ酸」

2.グルタミンの効果

「グルタミンってどんな効果があるの?」

と気になっている方もいらっしゃるでしょう。

ここではグルタミンに期待できる効果を四つ紹介します。

効果1 持久力の維持・向上をサポートする

グルタミンには、持久力の維持・向上の効果が期待できるといわれています。

これはグルタミンが体内でエネルギー源となり、筋肉を作るための材料として利用されるためです。

運動時にはエネルギーとして筋肉内のグルタミンが消費され、数日以上継続して運動した場合には体内のグルタミン量の回復にも数日以上の日数がかかるといわれています。

グルタミンは筋肉だけでなく全身のあらゆる組織や臓器で消費されるため、運動によって消費されると筋肉のエネルギーとして不足してしまうことがあります。

このような状況で運動を続けると「オーバートレーニング症候群」を引き起こし、全身のだるさや微熱、体重減少などさまざまな不調を来すことがあるのです。

そこで運動時にグルタミンを摂取することで運動後のグルタミン低下を防ぎ、持久力の維持に対する効果が期待できるとされています。

特に持久力を要する運動をする場合には、グルタミンを摂取するようにしたいですね。

効果2 胃腸の状態を整える

グルタミンには胃腸の状態を整える効果が期待できます。

これはグルタミンが腸管内の細胞のエネルギー源になるほか胃腸の粘膜を保護したり腸管内で生じた炎症を抑えたりする作用などがあるためです。

そのため国内では胃腸薬として処方されるケースもあります。

グルタミンが通常の食生活で不足することはほとんどないといわれていますが、けがをしたときや感染症を発症したときなどに体内でグルタミンが消費され不足してしまうことがあります。

グルタミンが不足すると体内での水分調整や栄養吸収のバランスが崩れ、下痢などの不調を来す可能性もあります。

疲れが溜まっていると感じるときなどは意識的にグルタミンを摂取した方がいいかもしれませんね。

効果3 肝臓の機能を正常に保つ

グルタミンは肝臓のエネルギー源となるほか肝細胞の増殖を促す作用があるとされ、肝臓の機能を正常に保つ効果が期待できるといわれています。

肝臓は健康な体を維持するために重要な役割のある臓器の一つです。

肝臓のはたらきには多数ありますが、以下に代表的なものを紹介しましょう。

【肝臓の主な役割】

- アルコールやアンモニアなどの成分を解毒する

- 食事から摂取した栄養素を体内で利用できるエネルギーに変化させる

- ブドウ糖をグリコーゲンに変化させ体内でエネルギーとして利用できるよう蓄えておく

- 血液を固める「凝固因子」を産生する

- 脂肪分を消化・吸収する作用のある「胆汁」を産生する

重要な役割のある肝臓ですが、お酒の飲み過ぎや運動不足が原因で機能が低下してしまうことがあるのです。

また、2024年に厚生労働省から発表された「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」によると、男性は一日60g、女性は一日20gのアルコール摂取で肝がんのリスクが増えることが報告されています[1]。

肝臓はよほど機能が落ちない限りは通常通りはたらき、自覚症状も現れにくいため「沈黙の臓器」と呼ばれています。

しかし自覚症状がないからといって肝機能の低下を放置すると、「肝硬変」や「肝臓がん」を発症するリスクもあるのです。

肝機能の低下を防ぐには規則正しい食事や適度な運動などが重要とされていますが、後で紹介するグルタミンを含む食事を意識することもいいかもしれませんね。

効果4 免疫機能をサポートする

グルタミンには「免疫細胞」の増殖を促す作用などがあり、免疫機能をサポートする役割があります。

感染症を発症したりけがを負ったりすると体を守るため体内では免疫細胞が活発にはたらきます。

しかし免疫細胞の活動が活発になると体内でグルタミンが大量に消費されてしまうことがあるのです。

体内のグルタミンが減少すると免疫細胞が死滅するなどし、免疫機能が低下するといわれています。

免疫機能の低下を防ぐためには普段からグルタミンが不足しないよう注意が必要です。

しかし健康な人の場合にはサプリメントなどでグルタミンを補給することが免疫力の向上に有効だという明確な根拠はありません。

グルタミンは通常の食事で摂取できるため、普段から規則正しい食事を心掛けると良いでしょう。

3.グルタミンの摂取方法

「グルタミンのはたらきは分かったけど、どうやって摂ればいいんだろう?」

というのが気になるポイントですよね。

ここではグルタミンの摂取方法について解説します。

3-1.グルタミンを含む食品から摂取する

グルタミンはレバーや豚肉、大豆、魚、卵、小麦粉、チーズ、乳製品、海藻、サトウキビ、トマト、ほうれん草などの食品に多く含まれています。

そのためこのような食品を普段の食事に取り入れてみると良いでしょう。

健康に問題がない場合には特別グルタミンを摂取する必要はないとされています。

ただし、グルタミンは肉や魚などのたんぱく質に多く含まれているため、無理なダイエットをしている方や食事摂取量の低下しやすいお年寄りなどでは不足することがあります。

グルタミンは腸や筋肉組織、肝臓などにおいて重要なはたらきをするため、不足しないようにしたいところですね。

炭水化物のみの食事など栄養バランスの偏った食事にならないよう注意しましょう。

3-2.サプリメントから摂取する

グルタミンは熱を加えると変性してしまう特性があるため、効率的に摂取するためにはサプリメントを活用するのも良いかもしれません。

生卵や刺身など生または生に近い状態で食品を摂取するという手もありますが、夏場など衛生面が気になる時期もありますよね。

サプリメントであれば手軽に摂取することができます。

グルタミンのサプリメントにはたくさんの種類があるため、指定の摂取目安量を守って適切に活用しましょう。

4.グルタミンに副作用はあるの?

グルタミンのサプリメントを長期間大量に摂取することは注意が必要です。

グルタミンは体内で作られ通常の食事からも摂取できます。

そのためサプリメントで摂取すると、摂取量が多くなってしまうことも考えられます。

グルタミンについてはさまざまな研究が行われていますが、明確な副作用を示す研究結果は今のところありません。

しかしある研究では長期間に及んでグルタミンを過剰に摂取すると健康にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があるといわれています。

具体的には1日に40g以上*2摂取する場合、健康への悪影響が生じることがあるとされています。

そのためサプリメントでグルタミンを摂取する場合には、長期間必要以上に摂取しないよう注意しましょう。

*2 National Library of Medicine「Side effects of long-term glutamine supplementation」

【関連情報】 「サプリメントの取り過ぎには注意」についてもっと知りたい方はこちら

5.まとめ

グルタミンは非必須アミノ酸の一種ですが、特定の状況下では条件付き必須アミノ酸と呼ばれることもあります。

体内では筋肉内に多く存在し、腸や肝臓の機能をサポートするほか免疫力や筋力の維持などに効果が期待できます。

グルタミンは体内にも存在するほか通常の食事でも十分に摂取できるため、健康な方はグルタミンを特別意識して摂取する必要はないとされています。

しかし感染症を発症した場合や激しい運動などをした場合には、体内でグルタミンが大量に消費され下痢や免疫力の低下などが生じる可能性があります。

グルタミンは肉や魚などのたんぱく質に多く含まれるため日頃からたんぱく質を含んだ規則正しい食事を心掛けると良いでしょう。

ただし、グルタミンのはたらきには現時点では科学的に解明されていない部分もあります。

なかにはグルタミンのサプリメントを長期間大量に摂取した場合には健康に悪影響を及ぼす可能性があるとする研究結果もあるため、摂り過ぎないように注意してくださいね。