「風邪をひかないように免疫力を上げなくちゃ……。」

「免疫力を上げるためにはどうしたら良いの?」

風邪やインフルエンザなどを予防するために免疫力を上げようと考える方は多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の流行で免疫力という言葉を見たり聞いたりする機会が増えたと感じる方もいるかもしれませんね。

この記事では、そもそも免疫力とは何なのか、免疫機能を維持するための生活習慣について詳しく説明します。

1.そもそも免疫力とは?

病気にかかりにくい身体をつくるために免疫力が重要だとは知っていても、具体的に免疫力がどのようなものか分からないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

そもそも免疫とはウイルスや細菌、微生物などから身体を守って病気を防ぐ仕組みのことです。

免疫は自分の細胞と異物を見分け、異物のみを攻撃するという特徴を持っています。

私たちが生活する中でさまざまな異物が身体に入り込んで来るにもかかわらず、病気にかからずに過ごせるのは免疫のおかげなのですね。

ここまで読んで、

「免疫のはたらきの強さが免疫力ってことなのかな?」

と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、実は「免疫力」という言葉は医学的に定義されていない言葉なのです。

免疫の強さを測る明確な単一の指標も存在していないため、「免疫力が上がった」「免疫力が下がった」という診断をすることもできません。

「免疫力が上がる」といった表現は医学的には正確な使い方ではないのですね。

ただし、一般的には「ウイルスなどから身体を守る抵抗力の強さ」といった意味で使われていることが多いようです。

そのため、この記事では主に医学用語としても存在している「免疫」という言葉を主に使って説明を進めていきます。

2.私たちの身体を病気から守る免疫の仕組み

免疫はどのように私たちの身体を病気から守ってくれているのでしょうか。

まずは免疫の仕組みについてご説明しましょう。

免疫機能は大きく「自然免疫」と「獲得免疫」の2つに分けられます。

それぞれにさまざまな種類の免疫細胞が関わっています。

自然免疫は体内に異物が侵入してきたらすぐにはたらく免疫システムで、獲得免疫は自然免疫で対処しきれなかった場合にはたらく免疫システムです。

ここからは自然免疫と獲得免疫の特徴についてご説明しましょう。

2-1.自然免疫とは

自然免疫は人間の体にもともと備わっている免疫で、体に異物が侵入してきた際に最初にはたらきます。

自然免疫には体内に侵入した異物を見つけ、それを攻撃するはたらきがあります。

自分の細胞にはない特徴を持っている物質を異物だと見分けることができるので、自分の細胞を傷つけずに異物だけにアプローチすることが可能なのですね。

2-2.獲得免疫とは

獲得免疫は自然免疫では攻撃できない小さな異物や、細胞に入り込んでしまった異物を取り除きます。

獲得免疫は侵入してきた異物の特徴を自然免疫よりもさらに細かく見分けることができるのが特徴です。

そのため、自然免疫で対処しきれなかった異物にも対応できるのですね。

また、獲得免疫では体内に侵入してきた異物を記憶します。

それにより、同じ異物が入り込んできた際は最初のときよりも迅速に異物へ対処することが可能となるのです。

一度かかった病気にかかりづらくなることを「免疫がついた」ということがありますが、これは獲得免疫のはたらきによるものなのですね。

3.免疫力が下がる原因とは?

「免疫力が下がってしまう原因ってあるのかな?」

と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

「免疫力」という言葉は医学用語ではなく、免疫機能を測る明確な単一の指標もないため、「免疫力が下がる」というのがどのような状況なのかを医学的に定義することはできません。

しかし、実際にさまざまな理由で免疫機能がうまくはたらかなくなって抵抗力が落ち、感染症にかかりやすくなってしまう例はあります。

免疫機能がうまくはたらかなくなってしまう主な原因は生活習慣の乱れです。

例えば食習慣の偏りなどによって肥満になると、免疫機能が低下してしまうケースがあるといわれています。

「じゃあ痩せていれば問題ないのかな?」

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

過度なダイエットも免疫機能を低下させる原因になるといわれており、痩せ過ぎにも気を付ける必要があります。

そのほか、喫煙やアルコールの摂り過ぎ、睡眠不足、運動不足、ストレスなども免疫機能を低下させるといわれています。

また、加齢によっても免疫機能は低下します。

さらに、先天的な病気やHIVウイルスの感染、免疫抑制剤などの治療の影響によって免疫機能がうまくはたらかなくなってしまうこともあります。

加齢や病気の影響に自分の力で対処することはできませんが、日々の生活習慣など、変えられる部分は意識してみてくださいね。

4.免疫力を上げる方法はある?

「病気にかかるのが怖いから免疫力を上げたい」

というのが最も気になるポイントではないでしょうか。

しかし、先ほどもご説明したとおり「免疫力」という言葉は医学的には存在していないものです。

また、免疫はさまざまな細胞が連携してはたらく複雑な仕組みをしているため、単一の指標で免疫力を測定することは難しいといわれています。

そのため免疫機能を上げるための方法もはっきりとは分かっていないというのが実情です。

「それじゃあ、病気を予防するためにはどうしたらいいの?」

と思いますよね。

健康を保つためには、免疫機能がきちんとはたらいている状態を維持することが重要だといえるでしょう。

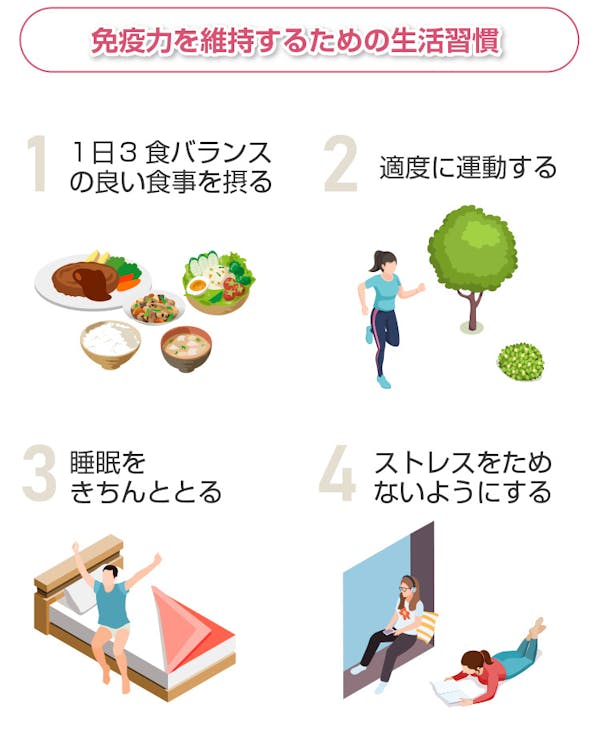

5.免疫力を維持するために始めたい生活習慣

免疫機能が正常にはたらいている状態を保つためには健康的な生活習慣を心掛ける必要があります。

ここからは、免疫機能を維持して感染症にかかりにくくする生活習慣についてご説明していきましょう。

5-1.免疫力維持のため1日3食バランスの良い食事を摂る

「免疫力アップ」や「免疫機能強化」に効果があるという食品を見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、特定の食品を摂取したからといって免疫機能が良くなるわけではありません。

免疫機能を維持するためには、特定の食品に偏ることなく1日3食栄養バランスの良い食事を摂ることが重要です。

「栄養バランスの良い食事ってどんな内容にしたらいいんだろう……。」

と不安に思う方も多いかもしれませんね。

栄養バランスを整えるためには、「食事バランスガイド」を使うのがおすすめです。

食事バランスガイドは厚生労働省と農林水産省が共同で策定したもので、「主食や副菜などをどれくらい食べればバランス良く栄養を摂取できるか」という目安が示されています。

農林水産省「食事バランスガイド」より引用

日々の献立に役立てやすいよう、メニューや分量が分かりやすく記載されていますよ。

また、免疫機能を維持するために食事の一部に取り入れておきたい食材などについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

免疫力を高める食材は?1日3食栄養バランスの良い食事を摂ろう

[1] 消費者庁「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について」

5-2.免疫力維持のため適度に運動する

「健康のためにはたくさん運動をした方が良いんだよね?」

健康を維持するために運動はできるだけした方が良いというイメージを持っている方は多いかもしれませんね。

運動と免疫機能については多くの研究が行われています。

そのなかで、実は運動不足だけでなく、運動のし過ぎでも免疫機能のバランスが崩れ感染症にかかりやすくなることが分かっています。

つまり、運動は適度にすることが重要なのですね。

「適度な運動って一体どんな運動なの?」

と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

健康増進のためには、最大酸素摂取量の50〜60%、または無酸素性作業閾値以下で1日20〜60分までの運動を週3回以上の頻度で長期間継続することが良いとされています[2]。

「難しい言葉が多くて何がなんだか分からない……。」

と感じた方もいらっしゃるでしょう。

分かりやすい目安として、息切れしない、笑いながら会話できる程度の有酸素運動 を行うと良いでしょう。

手軽にできる有酸素運動としては、ウォーキングやジョギングがおすすめですよ。

[2] 鈴木克彦「運動と免疫」(『日本補完代替医療学会誌』第1巻第1号31-40)

5-3.免疫力維持のため睡眠をきちんととる

「睡眠不足は健康に良くない」ということは多くの方がご存じでしょう。

実際に、睡眠不足は免疫機能にも影響を及ぼすリスクがあるという報告があります。

アメリカで約23,000人を対象に行われた調査では、睡眠時間が5時間以下の人や睡眠障害と診断されたことがある人、睡眠に問題があると医師に伝えたことがある人は、風邪やその他の感染症にかかりやすい傾向があるという結果が出ました[3]。

また、睡眠不足や睡眠障害は感染症にかかりやすくなる可能性があるだけでなく、生活習慣病の発症リスクを高めたり症状を悪化させたりすることが分かっています。

免疫機能の維持はもちろん、健康の維持・増進のためにも睡眠時間を確保するようにしましょう。

[3] Aric A. Prather, PhD and Cindy W. Leung, ScD, MPH「 Association of Insufficient Sleep With Respiratory Infection Among Adults in the United States」(『JAMA Intern Med』 2016 Jun 1; 176(6): 850–852.)

5-4.免疫力維持のためストレスをためないようにする

ストレスで体調を崩した経験があるという方は多いのではないでしょうか。

専門家の間でもストレスによって免疫機能のバランスが崩れ、感染症などさまざまな病気の発症につながっているといわれていますが、実はまだそのメカニズムは明らかになっていません。

これまでに行われた研究の結果から、ストレスによって免疫機能が低下するのは副腎皮質から分泌される「コルチゾール」というホルモンの影響ではないかと考えられています。

一方で、ストレスを受けると炎症が起きていることを示す物質や免疫細胞が増加することも分かっています。

これらの反応は非常に複雑で不明な点もまだ多くありますが、ストレスと免疫機能には深い関わりがあると考えられているのです。

免疫機能を正常な状態で維持するためにも、できるだけストレスをためないよう心掛けましょう。

6.免疫力を上げる健康な体づくりのための生活習慣 まとめ

「免疫力を上げる」「免疫力アップ」という言葉は多くの方にとって馴染みがあるものでしょう。

しかし、実は免疫力という言葉は医学的には存在しません。

また、免疫機能の強さを測る明確な指標もないため、「免疫力が上がった」という状態を定義することもできません。

したがって、「免疫力を上げる方法」もはっきりとは分からないのが実情なのです。

病気を予防するためには、免疫機能が正常にはたらいている状態を保つことが重要です。

食事や運動、睡眠などの生活習慣を整え、ストレスをためないようにすることが免疫機能を維持することにつながると考えられています。

この機会に、ご自身の生活習慣を見直してみてくださいね。