「最近トイレに行く回数が多いけど、これって頻尿?」

「頻尿って治るのかな……」

このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

頻尿とは頻繁に排尿したくなる症状のことをいいます。

病気が原因となることもあれば体の状態や生活習慣によって起こることもあり、原因に応じた対処が必要です。

この記事では、頻尿の定義や尿の回数が増える原因に加え、症状改善のための対処法について解説します。

頻尿かもしれないと感じている方は、参考にしてみてくださいね。

1.頻尿とはなにか

頻尿とは「尿の回数が多い」と感じる症状のことです。

一般的には朝起きてから就寝までの間に8回以上排尿がある場合が頻尿とされています。[1]

しかしそうはいっても尿の回数には個人差があるため、頻尿の定義として明確な回数が定められているわけではありません。

8回より少ない排尿回数でも主観的に「尿の回数が多過ぎる」と感じているのであれば、その状態が頻尿ということになるのです。

2.頻尿の原因とは

「どうして頻尿になるんだろう?」

頻尿は生活習慣や体の状態によって引き起こされることもありますが、病気が原因で生じることも多い症状です。

ここでは頻尿の原因となる病気や体の状態などについて解説します。

2-1.病気

頻尿の原因となる病気はさまざまです。

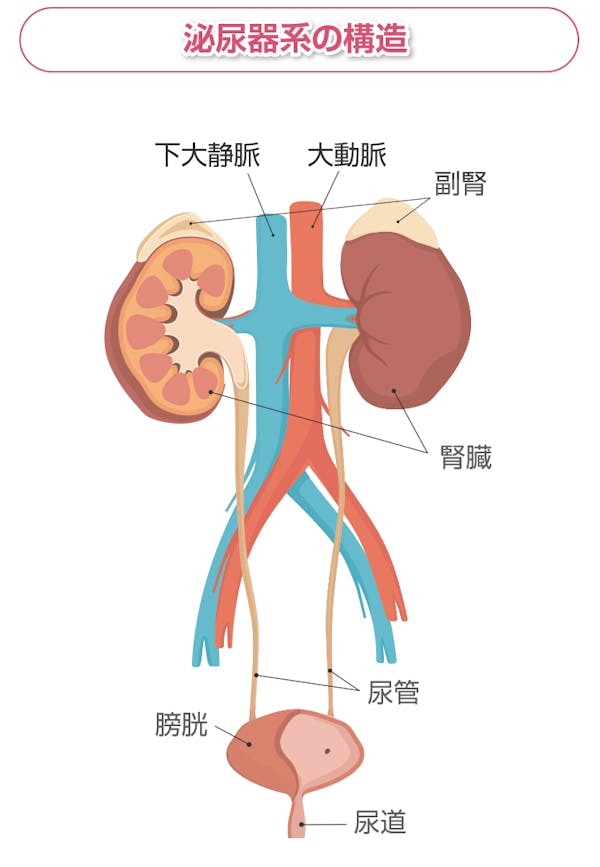

腎臓でつくられた尿をためておく「膀胱(ぼうこう)」や、膀胱から尿を排出する「尿道」など泌尿器系の病気を筆頭に、女性では婦人科系の病気が原因となることもあります。

2-1-1.泌尿器系の病気

尿をつくり、体外に排出するはたらきをする器官に障害があると、頻尿を引き起こすことがあります。

頻尿の大きな原因の一つとなるのが、膀胱が過敏になり過剰に反応してしまう「過活動膀胱」です。

過活動膀胱は、膀胱に尿が十分にたまっていなくても本人の意志とは無関係に収縮し、急に尿意をもよおしたり頻尿を引き起こしたりします。

過活動膀胱は脳や脊髄の病気による膀胱の機能不全や、中高年の男性に多い「前立腺肥大症」による排尿障害などで生じますが、加齢や原因不明の場合もあります。

前立腺肥大症は過活動膀胱の原因の一つです。

過活動膀胱が頻尿の原因であることを考えれば、前立腺肥大症は頻尿の原因になり得るといえますね。

また腎臓の病気などによって腎機能が低下すると、尿を濃縮する力が弱まり薄い尿を多くつくり出す「多尿」を引き起こします。

この多尿が原因となり、頻尿を引き起こすこともあるのです。

2-1-2.尿路感染症

「尿路感染症」になると頻尿の症状が現れます。

尿路感染症とは尿の流れる通路である「尿路」に細菌が感染し、炎症を引き起こす病気です。

尿路感染症のうち膀胱や尿道など、尿路の下部に炎症が起こると頻尿の症状が出現し、さらに排尿痛や残尿感、血尿や尿の濁りなどの症状が伴います。

2-1-3.糖尿病

糖尿病を発症することにより、頻尿を招くことがあります。

糖尿病とは慢性的に血糖値が高くなる病気です。

高血糖が続くと、腎臓のはたらきにより血液中に増え過ぎたブドウ糖を多量の水分、つまり尿と一緒に排出しようとするため、尿の量や回数が増えます。

また糖尿病があると免疫機能に関わる細胞のはたらきが低下し、頻尿の原因にもなる尿路感染症を起こしやすくなります。

さらに糖尿病による「神経障害」も頻尿を引き起こす要因の一つです。

糖尿病があることによってさまざまな要因が絡み合い、頻尿を引き起こすリスクが高まるのですね。

2-1-4.子宮筋腫・骨盤臓器脱

婦人科系の病気によっても頻尿が生じます。

まずは子宮の壁にできる良性の腫瘍「子宮筋腫」です。

子宮筋腫が大きくなってくると膀胱を圧迫し頻尿を起こしやすくなります。

また、骨盤内にある子宮や直腸、膀胱などの臓器が下がり膣から出てしまう病気「骨盤臓器脱」でも頻尿の症状が現れます。

骨盤臓器脱は加齢や出産などにより、骨盤の底の部分を支える筋肉「骨盤底筋」が緩むことにより頻尿が起こります。

2-2.生活習慣や体の状態

頻尿の要因になると考えられる体の状態や生活習慣などをご紹介します。

2-2-1.加齢

加齢に伴う頻尿に多いのが膀胱の機能低下や睡眠障害によるものです。

加齢は、膀胱に尿を十分にためられなくなる過活動膀胱や膀胱の収縮が不十分になることで残尿の増加を招きます。

また加齢によって腎臓が尿を濃縮するはたらきが弱まり、薄い尿がたくさんつくられるようになることも頻尿の原因の一つです。

さらに夜の尿量を調節するホルモンの分泌が低下したり、睡眠が浅くなり目覚めるたびにトイレに行ったりすることで夜間頻尿も増えてきます。

2-2-2.ストレスや不安・緊張

不安や緊張、精神的なストレスによって生じる頻尿を「心因性頻尿」といいます。

心因性頻尿に見られるのが、膀胱など泌尿器の病気もなく尿の量も正常であるにもかかわらず、何度もトイレに行ってしまう症状です。

この症状は日中のみで夜間に出ることはほとんどありません。

心因性頻尿は尿に関するトラウマ、例えばおもらしなどの経験がきっかけとなるほか、緊張したり不安を感じたりすることによって生じます。

2-2-3.水分の過剰摂取

健康のために水をたくさん飲んでいるという方もいらっしゃるでしょう。

体内の水分が不足しないよう水分を摂ることは、熱中症予防となる他、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを減らすことにもつながります。

しかし水分を摂り過ぎると尿の量が増え、頻尿を招いてしまいます。

また尿の排出を促進させる作用、つまり「利尿作用」のあるコーヒーやお茶をたくさん飲むことでも頻尿の症状が出ることがあります。

適切な飲水量の目安については、のちほど詳しく説明しますね。

2-2-4.寒さや体の冷え

体が冷えることでも頻尿になります。

これは冷えによって尿として排泄する水分が増えるためです。

体内の水分は汗や尿として排出されていますが、寒い冬や体が冷えているときは汗をあまりかかないためその分尿の量が増えることが頻尿の原因になります。

また冷えによって膀胱が刺激されることでも頻尿が起こるとされています。

寒いところにいると頻繁にトイレに行きたくなるのは、このような理由があるからなのですね。

3.頻尿の対処法

「頻尿の治し方ってあるのかな?」

頻尿の症状を改善させるためにはどんなことを意識すれば良いのか気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは気になる頻尿の対処法について解説します。

対処法1 まずは一度受診する

頻尿は日常生活に支障を来しやすく、推定810万人[3]の方が悩みを抱えているといわれています。

しかし頻尿は治療によって改善できる可能性が高い症状です。

年齢的なものとあきらめたり恥ずかしいからと放置したりせずに、一度受診するようにしましょう。

頻尿は病気が原因となることもあります。

病気の発見・早期治療につながる可能性もあるため、頻尿が気になるようになったらまず受診してみてくださいね。

対処法2 ストレスをため込まない

膀胱の拡張と収縮、つまり排尿のメカニズムに関わっているのは自律神経です。

この自律神経はストレスの影響を受けるため、体にストレスがかかった状態では膀胱が正常に機能せず頻尿を招くことがあります。

そのため膀胱のはたらきを正常に保ち頻尿の症状を出にくくするには、ストレスへの対処も重要であるといえるでしょう。

体を動かしたり音楽を聴いたりと、ご自身に合ったストレス解消法を見つけて気分転換を心掛けることが大切です。

ストレスをため込まないようにするための工夫について、詳しくは以下の記事を参考にしてみてくださいね。

ストレス発散に効果的な方法は?手軽にスッキリできるおすすめ解消法

対処法3 水分の摂り方を見直す

水分の摂取量を調整してみることも、頻尿の対処法の一つです。

1日当たりの飲水量は体重の2~2.5%を目安としてみましょう。[4]

例えば体重50kgの方だと1~1.25L、60kgの方で1.2~1.5Lになります。

これは食事に含まれる水分量を除いた、お茶や水などから摂取する量です。

この量があまりピンと来ないという方は、500mLや1.5Lのペットボトルを想像してみると分かりやすいかもしれませんね。

また「カフェイン」を多く含むコーヒーやお茶、アルコールなど利尿作用のある飲み物の摂取も頻尿の原因になります。

利尿作用のある飲み物をたくさん飲む習慣があるという方は、摂取量を調整してみてくださいね。

カフェインについては以下の記事で解説しています。

カフェインの効果と摂取できる飲み物・食べ物5選!眠気には何が効く?

対処法4 体を温める

体の冷えや寒さによって起こる頻尿には、体を温めることも効果的です。

意識的に温かい食べ物や飲み物を摂るようにしたり、お風呂はシャワーだけではなく湯船につかるようにしたりしても体を温めることに有効でしょう。

日頃から体が冷えやすいという方は、腹巻きや保温性の高い素材の肌着を着用するのもおすすめです。

また適度に体を動かすことも体を温めることにつながります。

暑い時期寒い時期にかかわらず、体を冷やさないよう意識してみてくださいね。

4.頻尿について まとめ

頻尿とは尿の回数が多過ぎると感じる症状のことです。

頻尿に悩まされるようになったら、まず一度受診してみましょう。

頻尿は加齢や生活習慣などでも生じますが、泌尿器系や婦人科系の病気、糖尿病などでも起こります。

受診することで病気の早期発見につながる他、適切な治療を受けることで頻尿が改善する可能性が高まるでしょう。

ストレスをためないようにしたり、水分の摂り過ぎや体の冷えを改善したりすることでも頻尿の症状が緩和されることもあるため、受診することと併せて意識してみてくださいね。