「仕事中なのに眠くて集中できない……」

「睡眠時間は足りているはずなのにどうしてこんなに眠いの?」

日中に眠気に襲われると、仕事や勉強、作業を妨げられて困ってしまいますよね。

眠気を感じず目の前のやるべきことに集中するためにはどうすべきなのでしょうか。

昼間の眠気には、睡眠不足や睡眠の質の低下、体内時計の乱れなどの原因が考えられます。

また睡眠障害によって眠気が生じている可能性もあります。

質の高い睡眠を十分にとることを心掛けつつ、場合によっては専門医に相談することが必要です。

この記事では眠気の原因や昼間眠気に襲われないための予防策、眠気に襲われたときの対処法などを解説します。

この記事を見ている人は以下の記事も見ています。

1.日中に襲ってくる眠気の原因は?

「十分に寝ているつもりなのに、昼間眠気に襲われて困っている……」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日中に襲ってくる眠気には、さまざまな原因が考えられます。

自分では十分に寝ているつもりでも、無自覚のうちに睡眠不足の状態に陥っている可能性もあるのです。

そのほかにも睡眠の質の低下や体の生理的なはたらきによるもの、睡眠障害などの原因も考えられます。

ここでは日中の眠気の原因についてご説明しましょう。

原因1 睡眠不足

日中眠くなってしまう原因としてまず考えられるのは睡眠時間の不足です。

「十分な時間寝ているはずなのに……」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は睡眠時間について、「これだけ寝れば十分」という誰にでも当てはまるような基準は存在しません。

必要な睡眠時間は人によって大きく異なり、一般的には十分とされる時間眠っていてもその人には足りていない可能性もあります。

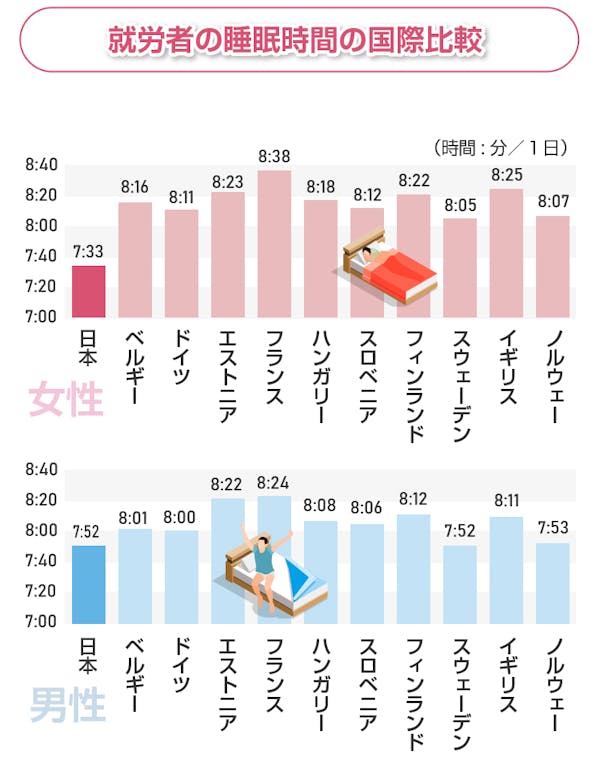

実は日本人、とりわけ子どもや就労者の睡眠時間は非常に短いといわれているのです。

各国の就労者の睡眠時間を比較したグラフを見てみましょう。

厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」をもとに執筆者作成

特に日本においては家事や育児の負担が女性に偏っているため、日本人女性は日本人男性と比較しても睡眠時間が短く、慢性的に寝不足の状態にあると考えられています。

日中の眠気が普段より強く感じられる場合は、無自覚のうちに睡眠不足になってしまっているかもしれません。

早めに布団に入り、睡眠時間を十分に確保することを心掛けましょう。

原因2 睡眠の質の低下

睡眠時間の不足だけでなく、睡眠の質の低下も日中の眠気の原因になり得ます。

睡眠には心身の疲労を回復する役割があるため、質の高い睡眠をとることが重要です。

睡眠の質の低下は睡眠時間の不足と共に生活習慣病のリスクにつながることも分かってきています。

睡眠の質が下がってしまう要因としては、寝る前の飲酒や喫煙、カフェイン摂取などが挙げられます。

また睡眠中や就寝前の環境も睡眠の質に影響を与えます。

寝室の照明が明る過ぎたり、室温や湿度が快適でなかったり、寝具や寝間着などが合っていなかったりすると睡眠の質が下がってしまいます。

寝室は静かで暗く、季節に応じて適切な温度や湿度に保たれていることが理想的です。

快適に眠れていないと感じる方は、寝るための環境や準備を見直してみましょう。

原因3 体内時計の乱れ

「体内時計」と地球の24時間周期のずれをうまく修正できていないために眠気が生じていることも考えられます。

ヒトの体内時計は約25時間であり、通常は地球の周期との1時間のずれをさまざまな刺激によって修正することで生活しています[1]。

このずれをうまく修正することができないと、望ましい時間に眠ったり、起きたりすることが難しくなってしまうのです。

特に思春期から青年期にかけては睡眠の時間帯が遅れやすいといわれています。

世界的に若い世代では平日に比べ休日の起床時刻が2〜3時間遅くなることが分かっており、平日の睡眠不足を解消する意味がある一方で体内時計のリズムが乱れる原因にもなっています[2]。

例えば高校生の場合では、起床時刻を3時間遅らせた生活を2日続けると体内時計が45分程度遅れることが分かっているのです[2]。

また夜更かしも体内時計のずれの原因です。

特に体内時計は光の刺激によって大きな影響を受けるため、眠る前に光を浴びたり、「ブルーライト」を発するスマホなどの画面を見続けたりすることでさらに体内時計を狂わせてしまうことも考えられます。

寝る前や夜間にブルーライトを浴びると、体内時計を調節したり眠気を催したりするはたらきを持つ「メラトニン」というホルモンの分泌が抑制されてしまいます。

メラトニンの分泌が抑制されると脳が昼間だと勘違いし、体内時計が後ろにずれてなかなか眠れず、朝起きるのがつらくなってしまうのです。

体内時計を整え、睡眠と覚醒のリズムをしっかり整えることが重要なのですね。

[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠・覚醒リズム障害」

[2] 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014 〜睡眠12箇条〜」

原因4 薬の副作用

薬の副作用として眠気が生じる場合もあります。

薬の作用のうち、病気の改善に役立つ作用を「主作用」、体にとって都合の悪い作用を「副作用」といいます。

例えば鼻炎などに処方される薬に配合されている鼻水を止めるための成分「抗ヒスタミン成分」には、眠気を引き起こす作用もあります。

多くの場合、眠気の副作用は薬に慣れるに連れ生じなくなりますが、薬を飲み始めてから長い間眠気が続いて困っている、という方は主治医に相談するようにしましょう。

原因5 食後の体内の反応

食事によって体内で起こるさまざまな反応が眠気をもたらす場合もあります。

血糖値の急激な低下も要因の一つです。

血糖値が上昇すると膵臓(すいぞう)から「インスリン」というホルモンが分泌され、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、エネルギー源として使わせることで血糖値を下げます。

血糖値が急激に上昇すると、それに伴って大量のインスリンが分泌され、今度は血糖値の急激な低下が起こってしまいます。

血糖値の乱高下は眠気や集中力の低下、いらいらなどを招いてしまうのです。

また食後は消化管の動きが促進され、副交感神経が優位になるために体がリラックスした状態になり、眠気が生じることもあります。

ほかにも、食事によって血糖値が上がることで睡眠と覚醒の調節を行う物質「オレキシン」の分泌が低下し眠気が襲ってくるとも考えられています。

食後の急な眠気に困っているという方は、まずは血糖値が急上昇しないよう食事の内容を改めたり、ゆっくり食べたりするのがおすすめです。

原因6 性ホルモンの変動・低下

女性の身体は、月経や妊娠・出産などを通じてホルモンバランスが大きく変化します。

それに伴って睡眠に変調を来すことも少なくありません。

特に月経前や妊娠中には日中の眠気が起こりやすいといわれています。

月経前に心身の不調が起こる「月経前症候群」は程度こそ人によって異なるものの、多くの女性が経験しているものです。

月経前症候群の場合、ほとんどの症状は月経が開始するとともに消失します。

薬物療法や食事療法で症状が軽減できる可能性があるので、月経前に強い眠気に襲われたり、他の症状が現れたりしている方は医療機関の受診も検討してみてくださいね。

また中高年の女性も睡眠の質に不満を感じたり日中に眠気を感じたりすることが多く、原因として「更年期症状」や「更年期障害」が考えられます。

更年期障害の症状の一つには不眠が挙げられ、そのほかに火照りやのぼせ、発汗、冷え、目まい、動悸、関節痛、不安やいらいらなどさまざまなものが現れます。

また男性には女性の閉経のようにはっきりとした節目はありませんが、加齢による男性ホルモンの分泌量低下や体力の低下、環境などの要因が合わさって更年期障害が生じる場合もあります。

男性の更年期障害にも不眠が挙げられます。

更年期障害はほかの病気によるものではないことを確認する必要があるため、最近不調が多い、という中高年の方は一度受診するようにしましょう。

原因7 睡眠障害

睡眠障害が原因となって、日中に抗いがたい眠気に襲われているという方もいらっしゃるかもしれません。

睡眠障害とは、広く睡眠に何らかの問題がある状態のことをいいます。

睡眠障害には、不眠だけでなくさまざまなものが含まれ、病気の症状として眠気が現れていることも考えられます。

夜十分に眠っているはずなのに日中に起きていられないほど強い眠気を感じる状態のことを、「過眠」といいます。

過眠があると意志の力で目覚めていることができず、会議や商談、試験の間など通常では考えられない状況で居眠りをしてしまう場合もあります。

過眠は睡眠中の体の症状によって深く眠ることができず慢性的に睡眠不足となっているために起こるものと、脳の中の睡眠を調節する機能がうまくはたらいていないために起こるものに分けられます。

前者の代表としては、「睡眠時無呼吸症候群」が挙げられます。

睡眠時無呼吸症候群では眠気だけでなく睡眠中に長時間の酸欠が生じることで高血圧が引き起こされたり、動脈硬化が進行して心筋梗塞や脳梗塞などを起こしやすくなったりと生活習慣病のリスクが高まります。

中等症以上の睡眠時無呼吸症候群を放置していると10年後には3〜4割の方が死亡してしまうといわれているため、早期に治療を受けることが重要です[4]。

また脳の中の睡眠調節機能がうまくはたらかないために過眠が起こるものとしては、「ナルコレプシー」が挙げられます。

ナルコレプシーでは、目を覚まし続ける役割を果たしているたんぱく質を体内で作ることができず、昼間に突然強い眠気に襲われ居眠りしてしまいます。

日中、眠気に襲われて居眠りをしてしまっている方や、睡眠に問題がある状態が長期間続いている方は、睡眠障害の可能性があるためできるだけ早く受診するようにしましょう。

[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「不眠症」

[4] 厚生労働省 e-ヘルスネット「昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要」

2.集中したいときにおすすめの眠気覚ましの方法

「仕事中なのに、眠気が襲ってくる……」

「どうにかして眠気を覚ます方法はないのかな?」

このようにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日中に眠気を感じなくなるためには生活習慣を整え、原因に応じた対処をすることが重要ですが、実際問題、眠気を感じてしまっているときどうすべきなのかも知っておきたいところですよね。

ここでは急な眠気に襲われたときの対処法をお伝えしましょう。

方法1 カフェインを摂る

コーヒーなどに含まれているカフェインに眠気覚ましの効果があることは皆さんご存じですよね。

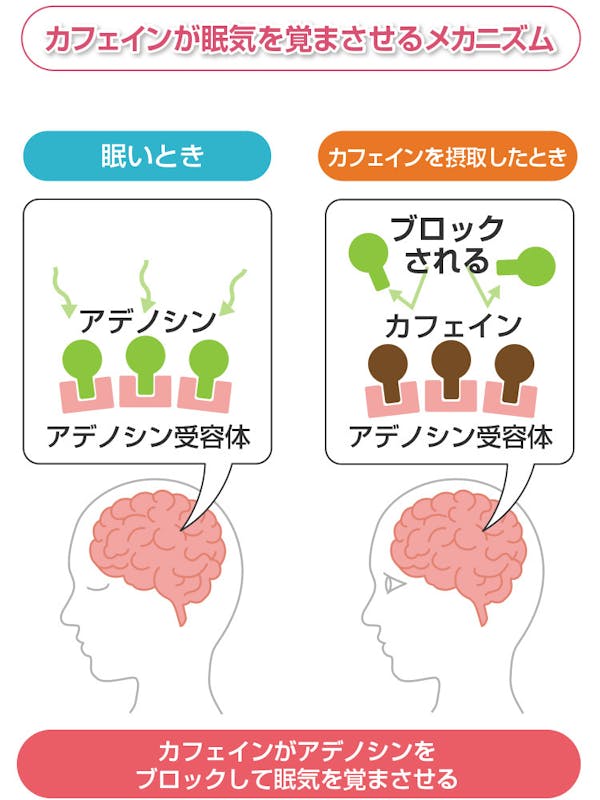

カフェインは神経を鎮静させ眠気を感じさせる「アデノシン」という物質のはたらきを阻害することで眠気を覚まします。

アデノシンが脳内のアデノシン受容体に結び付くと眠気が生じますが、カフェインはアデノシンとよく似た形をしており、アデノシンの代わりにアデノシン受容体と結合することができるため、アデノシンがブロックされ眠気が覚めるのです。

カフェインはコーヒーだけでなく、お茶類やチョコレートの原料であるカカオなどにも含まれています。

カフェインを含む主な飲み物・食べ物のカフェイン含有量は以下のとおりです。

【主な飲み物・食べ物のカフェイン含有量】

| 食品名 | カフェイン含有量 | 備考 |

|---|---|---|

| コーヒー | 60mg/100ml | 入れ方:コーヒー粉末10g/熱湯150ml |

| インスタントコーヒー (顆粒) |

57mg/100ml | 入れ方:顆粒2g/熱湯140ml |

| 玉露 | 160mg/100ml | 入れ方:茶葉10g/60℃の湯60ml、2.5分 |

| 紅茶 | 30mg/100ml | 入れ方:茶葉5g/熱湯360ml、1.5〜4分 |

| 煎茶 | 20mg/100ml | 入れ方:茶葉10g/90℃の湯430ml、1分 |

| ウーロン茶 | 20mg/100ml | 入れ方:茶葉15g/90℃の湯650ml、0.5分 |

| エナジードリンク | 32〜300mg/100ml | 製品によってカフェイン濃度・内容量は異なる |

| ハイカカオチョコレート (カカオマス70%) |

84mg/100g |

内閣府 食品安全委員会「ファクトシート 食品中のカフェイン」をもとに執筆者作成

「カフェインはどれくらい摂取すれば効果があるの?」

「摂り過ぎは体に良くないって聞いたけど、どれくらいなら安全なんだろう?」

というのが気になるところですよね。

カフェインの感受性は人によって大きく異なるため、どれくらい摂取すれば効果があるのか、どれだけ摂っても安全なのか、正確に測ることは難しいとされています。

ただし過剰に摂取すると目まいや心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠、下痢、吐き気といった症状が生じる恐れがあるため、摂り過ぎには要注意です。

日本人向けや世界的に共有されている1日の摂取許容量などはありませんが、参考までに、欧州食品安全機関(EFSA)が公表しているカフェインの安全性に関する科学意見書における基準を確認しておきましょう。

EFSAは、1回当たりのカフェイン摂取量が200mg(体重70kgの成人の場合は体重1kg当たり約3mg)であれば急性中毒の心配はないとしています[5]。

また習慣的なカフェイン摂取に関しては、妊婦を除く健康な成人の場合は1日400mg以下であれば健康を損ねるリスクはないとしています[5]。

妊娠中・授乳中の方の場合は1日当たり200mg以下であれば赤ちゃんへの健康リスクはないようです[5]。

「コーヒーや紅茶に換算するとどれくらいなんだろう?」

と疑問を抱いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

習慣的に1日に摂取して良いと考えられているカフェイン400mgは、インスタントコーヒーであれば約701ml、紅茶であれば約1,333mlに含まれるカフェインの量に相当します。

また一度に摂取して安全だと分かっているカフェインの量は200mgであるため、インスタントコーヒーで換算すると約350ml以上、紅茶で換算すると約666ml以上を一気に飲んでしまうことは避けるべきだと考えられます。

知らぬ間にカフェインを摂り過ぎてしまわないよう注意しておきたいですね。

[5] 内閣府 食品安全委員会「ファクトシート 食品中のカフェイン」

カフェインを摂っている人に人気の記事はこちらをご覧ください。

方法2 部屋の換気をする

窓を開け、部屋の空気を入れ換えることも眠気覚ましには効果的かもしれません。

空気のこもった部屋にいて頭がボーッとすると感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

空気中の二酸化炭素濃度が高くなると、倦怠感や頭痛、耳鳴り、息苦しさなどの症状が現れるといわれています。

特に狭い部屋や人の多い部屋では空気がこもり、二酸化炭素濃度が高まりやすいと考えられます。

換気して二酸化炭素を下げることで頭がすっきりするかもしれませんよ。

手軽にすっきりする方法とは?

方法3 歯を磨く

「歯を磨くと何となくすっきりして目が覚める気がする」

と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

歯磨きすると、歯磨き粉のミントの香りやメントール成分でスーッとして、目が覚めたような心地になりますよね。

また歯ブラシで歯ぐき(歯茎)を刺激することで眠気覚ましにつながるとも考えられます。

お昼ご飯を食べた後眠気に襲われてしまうという方はしっかり歯磨きをしておくと良いかもしれませんね。

方法4 日光を浴びる

日の光を浴びることも眠気覚ましには効果的だと考えられます。

昼間の光は昼と夜のメリハリを付けるのに効果的だといわれています。

お昼休みに外に出るなど、日中に光を浴びておくことで眠気を覚ましましょう。

また朝起きたときに眠気が強い場合はカーテンを開け、朝の光を部屋に取り込むと良いでしょう。

ヒトの体内時計の周期は地球の周期より長めにできているため、毎日早めてあげなければどんどん後ろにずれていってしまいます。

朝の光は後ろにずれてしまう体内時計を早める効果があるといわれているのです。

ウォーキングでこんな効果も!

3.質の良い睡眠をとるためのポイント

仕事中や勉強中など、活動しているべき時間に眠くなってしまわないためには、質の高い睡眠を十分にとることが重要だと考えられます。

「でも、どうやったら睡眠の質を高められるんだろう?」

というのが気になるところですよね。

ここでは睡眠の質を高めるためのポイントをお伝えしましょう。

ポイント1 決まった時間に寝起きする

快眠のためには、まずは規則正しい生活を送ることが重要です。

布団に入る時間や起きる時間が日によって違うという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

夜更かしをしたり、普段より起きる時間が遅れたりすると、その分体内時計が後ろにずれてしまいます。

十分な睡眠時間を確保しつつ、できるだけ毎日同じ時間に布団に入り、目覚めることを心掛けましょう。

体内時計には前もってホルモンの分泌や生理的な活動を調節することで睡眠に備える機能があります。

毎日規則正しく生活することで、体内時計を整えられると考えられるのです。

ポイント2 朝や昼に光を浴びる

体内時計の周期を地球の周期に合わせるため、重要だと考えられているのが光です。

起床直後の光は体内時計を整えるために最も効果的だといわれているので、朝起きたときにしっかりと光を浴びておくようにしましょう。

また昼間に明るい光を浴びることで、夜に分泌される体内時計を調節したり眠気を催したりするはたらきのあるホルモン「メラトニン」の分泌量が増えることが分かっています。

室内の光でも体内時計に影響を与えますが、通常太陽光の明るさは室内の照明の10倍、曇りの日であっても5倍あります[6]。

また起きてから2時間以上外の光を浴びずに過ごしていると体内時計の調節がうまくいかず、就寝時間が遅れやすいという指摘もされています[6]。

体内時計を整えるためには屋外の太陽光が一番効果的だと考えられるでしょう。

つい屋内で過ごしがちだという方も、少し外に出ることを心掛けてみてくださいね。

[6] 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014 〜睡眠12箇条〜」

ウォーキングでダイエットもできる!

ポイント3 夜はカフェインを控える

眠気覚ましに効果的なカフェインは、寝る前に摂ってしまうと当然眠りの妨げになってしまいます。

敏感な方は就寝の5〜6時間前からカフェインを含む食べ物や飲み物を避けるようにすると良いでしょう[7]。

夜眠る前には水や麦茶、牛乳などカフェインを含まない飲み物がおすすめですよ。

[7] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

カフェイン摂取のメリットとデメリットとは?

ポイント4 夕方から夜に体を動かす

最近運動不足が続いている、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

運動する習慣を身に付けることで、寝付きが良くなりぐっすり眠れると考えられますよ。

運動のタイミングとしては夕方から夜にかけての時間帯、就寝の3時間ほど前がおすすめです[8]。

ヒトは脳の温度が下がるときに眠気を感じやすくなるため、運動によって一度脳を温めてあげることで通常時よりも下がり幅が大きくなり、より快適な眠りにつけると考えられるのです。

ただし就寝直前の運動は体を興奮させ眠れなくしてしまうので避けるようにしてくださいね。

[8] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

簡単な運動でダイエットも!

ポイント5 湯船につかる

普段、湯船につからず入浴をシャワーだけで済ませてしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

湯船につかると、より快適な睡眠が期待できます。

眠気は脳の温度が低下するときに発生しやすいといわれています。

お風呂につかって一度脳の温度を上げることで、就寝時に下がるが通常よりも大きくなりぐっすりと眠れると考えられるのです。

入浴のタイミングは、就寝の2〜3時間前がおすすめです[9]。

熱めのお湯は体の負担が大きくなってしまうので、38度のぬるめのお湯で30分ほどか、42度の熱めのお湯なら5分程度の入浴が良いと考えられています[9]。

また40度のお湯で30分ほど、汗をかく程度の半身浴でも寝付きが良くなる効果があることが分かっています[9]。

ご自分の体調や好みに合った入浴方法で快適な睡眠を目指しましょう。

[9] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

ポイント6 就寝直前の食事を避ける

快適な眠りのためには、眠る直前の食事を避けることもポイントです。

就寝直前に物を食べると消化活動によって睡眠を妨げられてしまいます。

また食事の時間も体内時計を調節する要素の一つだと考えられています。

規則正しく食事を摂ることも重要ですよ。

歯磨きも眠気を覚ましてしまうと考えられるため、夜ご飯は早めに済まし、歯磨きも就寝直前は避けて行いましょう。

ポイント7 就寝直前のたばこやお酒を控える

寝付きが良くなるからと眠る直前にお酒を飲んでしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アルコールは確かに寝付きを良くしますが、明け方の睡眠を妨げる作用も持っています。

眠りが浅くなったり途中で目が覚めたりして睡眠の質が落ち、昼間眠気が生じる原因になってしまうかもしれません。

またたばこも眠る前には避けておいた方が良いものの一つです。

たばこに含まれているニコチンが体への刺激となり、快眠を妨げてしまう可能性があります。

たばこやお酒以外のリフレッシュ方法とは?

ポイント8 就寝直前はスマホなどの画面を見ない

SNSやゲームアプリなどに夢中になって、眠る直前、布団の中でもスマホを触っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「ブルーライト」を浴びてしまわないよう、眠る直前には画面を見ないのも快眠のためのポイントです。

ブルーライトはヒトの目に見える光のなかでは最も波長が短く、強いエネルギーを発しています。

夜間や寝る直前にブルーライトを浴びると、体内時計を調節し眠気を催させるホルモンメラトニンの分泌が抑制され、脳が昼間だと勘違いして眠れなくなってしまうといわれています。

布団に入る直前は、スマホなどの画面は見ないようにしましょう。

また機種によってはブルーライトを調節する機能が付いているものもあるのでお持ちの方は活用してみてくださいね。

4.眠気の原因と対策についてのまとめ

仕事中や勉強中など、寝てはいけない時間にやってくる眠気には、睡眠不足のほかに睡眠の質の低下や体内時計の乱れなどさまざまな理由が考えられます。

急な眠気はカフェインを摂ったり、日光を浴びたり、歯を磨いたりすることで覚ますことができると考えられます。

しかし日中に襲ってくる眠気を解消するためには、原因に応じた対処をしつつ、生活習慣を整えて質の高い睡眠を十分にとることが重要です。

規則正しい生活を心掛け、体内時計を整えましょう。

朝や昼間に日光を浴び、適度な運動を習慣的に行い、入浴時には湯船につかるように心掛けましょう。

就寝直前には食事や喫煙、飲酒、デジタル機器の画面を見ることを避けるのもポイントです。

また場合によっては睡眠障害の一種で眠気が生じている可能性もあるため、通常では考えられないような状況でも居眠りしてしまうほど強い眠気に襲われている、なかなか寝付けない日が長く続いている、といった症状がある方は早めに専門の医療機関を受診してくださいね。