「コーヒーの飲み過ぎは体に悪いって聞いたけど本当?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

身近な飲み物であるコーヒーですが、飲み過ぎると健康に害がおよぶ可能性があります。

コーヒーに含まれているカフェインが体にさまざまな影響を与えてしまうのです。

一方でコーヒーには飲み過ぎを避け、適度に楽しめば健康へのメリットが期待できる部分もあります。

「じゃあどれくらいが適量なの?」

というのが気になるところですよね。

この記事ではコーヒーが体に及ぼす影響やカフェインの適切な摂取量についてご説明しましょう。

1.コーヒーに含まれるカフェインに注意

コーヒーは非常に身近な飲み物の一つです。

眠気覚ましに飲んだり、仕事の合間にリフレッシュのために飲んだりとコーヒーが毎日の生活に欠かせなくなっているという方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかしコーヒーの飲み過ぎは体に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあるので注意が必要です。

コーヒーにカフェインという成分が含まれていることは皆さんご存じですよね。

カフェインは体にさまざまな作用を及ぼします。

まず、眠気覚ましの効果があることは皆さんご存じでしょう。

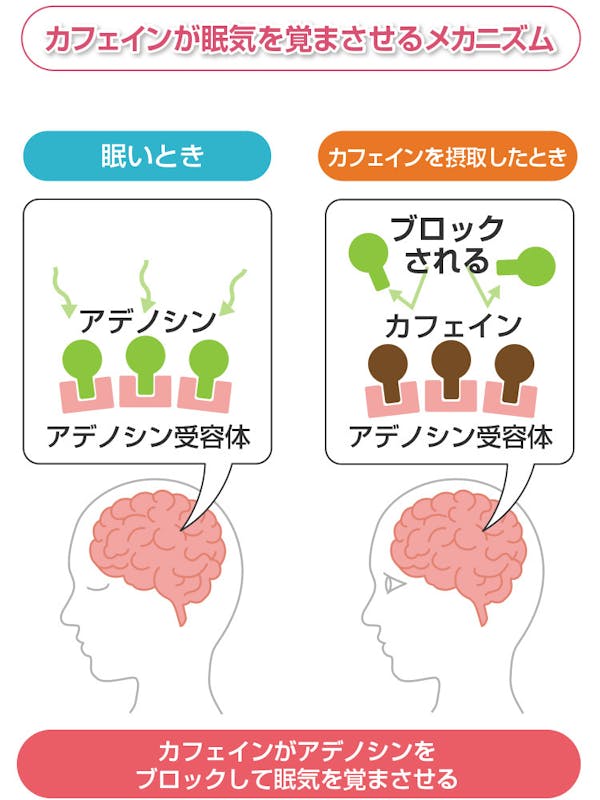

これはカフェインに脳内で眠気を作ったり神経を鎮静させたりする「アデノシン」という物質をブロックするはたらきがあるためです。

アデノシンがアデノシン受容体と結合するとヒトは眠気を感じるようになりますが、カフェインはアデノシンと形が似ているため代わりにアデノシン受容体と結合し、アデノシンのはたらきを邪魔して眠気を覚ますことができるのです。

カフェインは他に痛みを抑える鎮痛作用や倦怠(けんたい)感を取り去る疲労回復の効果も持っており、風邪薬や解熱鎮痛薬に配合されることもあります。

薬を飲み過ぎてはいけないように、カフェインのような「薬理作用」のある物質も摂り過ぎは禁物です。

コーヒーの他にも、紅茶や緑茶、エナジードリンクなどカフェインが含まれる飲み物は摂り過ぎに注意が必要だといえます。

適量を守って楽しむことが重要なのですね。

2.カフェインの摂り過ぎが健康に及ぼす悪影響

「カフェインの摂り過ぎは体にどんな影響があるんだろう?」

と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カフェインを摂り過ぎるとさまざまな症状が現れることがあります。

ここではカフェインを摂り過ぎることで起こるかもしれない健康への悪影響についてお伝えしましょう。

2-1.不眠などの脳神経系への悪影響

カフェインは化学物質の一つで、「薬物」としての側面も持っています。

眠気覚ましの効果があるカフェインを摂り過ぎると眠れなくなることは皆さんご存じですよね。

またカフェインの摂り過ぎによって神経が過剰に刺激されると、興奮や不安など精神状態に異変が生じる可能性があります。

その他に目まいや心拍数の増加、震えといった症状が現れる場合もあります。

何げなく飲んでいるコーヒーが、知らず知らずのうちに自分の体調に影響を及ぼしていると考えられるのですね。

2-2.吐き気や下痢などの消化器への悪影響

コーヒーを飲んだ後に胃がムカムカするという経験をしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

カフェインの摂り過ぎによって神経が過剰に興奮させられると消化器官にも刺激がおよびます。

そのためカフェインを摂り過ぎることで下痢や吐き気、嘔吐(おうと)などの症状が現れる場合もあるのです。

またカフェインには胃酸の分泌を促す作用もあるといわれており、コーヒーの飲み過ぎで胃酸過多になることも考えられます。

おなかの調子が悪いときには特に、コーヒーは飲み過ぎないよう気を付けたいですね。

2-3.その他の悪影響

カフェインには依存性があり、長期にわたって毎日摂取することが習慣になっている人は、カフェインを摂らないと「離脱症状」が現れてしまう可能性があります。

カフェインの離脱症状としては、頭痛や眠気、吐き気、不快な気分などが挙げられます。

その他にイライラしたり、集中ができなかったり、筋肉がこわばったりする場合もあるようです。

日に何杯もコーヒーを飲むという方は知らず知らずのうちにカフェインに依存してしまっているかもしれないので注意しましょう。

また「妊娠中や授乳中はカフェインの摂取を控えたほうが良い」と聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

妊娠中にカフェインを過剰に摂取すると赤ちゃんが低体重になったり、将来的に健康を損ねるリスクが高まったりする可能性があるといわれています。

妊娠中は通常よりも代謝が低くなり、カフェインを摂取すると分解して身体の外へ排泄するのに時間がかかるため、カフェインの成分が体内に長くとどまってしまいます。

またカフェインは胎盤を通過しおなかの赤ちゃんもお母さんと同じ血中濃度になってしまいますが、赤ちゃんは肝臓の機能が未熟なため、カフェインを派出できず高濃度のカフェインが赤ちゃんの体内にとどまってしまいます。

おなかの赤ちゃんを守るためにもコーヒーの飲み過ぎには気を付けたいですね。

3.カフェインの適切な摂取量

「じゃあ、カフェインはどれくらいなら摂っても良いの?」

というのが気になるところですよね。

実はカフェインが体に及ぼす影響には大きな個人差があるといわれており、国内ではカフェイン摂取の上限について具体的な数値は定められていません。

しかし国外の機関では、健康に悪影響を及ぼさないためのカフェイン摂取量の目安を定めている例もあります。

ここではヨーロッパの公的機関である欧州食品安全機関(EFSA)の基準をご紹介しましょう。

EFSAは健康な成人はカフェインの1日の摂取量を400mg(体重1kg当たり5.7mg)以下、一度の摂取量を200mg以下にすべきだとしています[1]。

妊婦や授乳婦に関しては、習慣的カフェイン摂取量が1日200mg以下であれば胎児に安全性の懸念は生じないとしています[1]。

また子どもの場合、1日に体重1kg当たり3mgを習慣的なカフェイン摂取の上限とする目安が提案されています。

「それって、コーヒーだとどれくらいなの?」

という疑問が浮かんだ方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

コーヒーのカフェイン含有量は以下のとおりです。

【コーヒーのカフェイン含有量】

| 名称 | カフェイン含有量(100ml当たり) | 浸出方法 |

|---|---|---|

| コーヒー | 60mg | コーヒー粉末10g/熱湯150ml |

| インスタントコーヒー | 57mg | インスタントコーヒー2g/熱湯140ml |

食品安全委員会 ファクトシート「食品中のカフェイン」をもとに執筆者作成

EFSAでは健康な成人の1日の最大摂取量を400mg、1回当たりの最大摂取量を200mgとしています。

100ml当たり57mgのカフェインを含むインスタントコーヒーであれば、1日当たり約700ml、1回当たり約350ml程度が摂取の目安となるでしょう。

[1] EFSA European Food Safety Authority「 Scientific Opinion on the safety of caffeine 」

4.適量のコーヒーがもたらすメリット

コーヒーは、適量を守れば健康へのメリットが期待できるといわれています。

カフェインには悪影響だけでなく、老廃物の排出を促す効果や自律神経のはたらきを高める効果などさまざまな効果が期待できるのです。

またコーヒーにはカフェイン以外にも抗酸化作用のあるポルフェノールなども豊富に含まれています。

そのため適量の摂取であれば体への良い影響も期待できるのですね。

そこでここでは適量のコーヒーを摂取するとどんなメリットが期待できるのか詳しく紹介します。

メリット1 コーヒーのリラックス効果

イライラしたり疲れたりしたとき、コーヒーを飲みたくなるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

コーヒーの香りや成分にはリラックス効果が期待できるといわれています。

疲れやストレスを感じた際に、コーヒーを一杯飲む習慣を付けてみてはいかがでしょうか。

リフレッシュして、いい気分転換ができるかもしれません。

メリット2 コーヒーの抗酸化作用による疾病予防効果

コーヒーには「抗酸化作用」のあるポリフェノールが豊富に含まれています。

活性酸素は体内の免疫機能などの重要な役割を担う一方、過剰になると細胞を傷付けてしまう性質を持っています。

動脈硬化を起こしやすくする物質「過酸化脂質」を作り出したり、がんや老化、免疫機能の低下を引き起こしたりしてしまうのです。

ヒトの体にはもともと活性酸素のはたらきを抑える機能が備わっていますが、年を取るにつれて衰えてしまうといわれています。

食品などから抗酸化作用のある物質を摂取してその助けを借りることが重要なのですね。

コーヒーには「クロロゲン酸」など、カフェインを上回る量のポリフェノールが豊富に含まれており、がんや糖尿病、動脈硬化などの予防に有効であるという研究結果が多数報告されています[2]。

身近な飲み物が健康につながるかもしれないなんてうれしいですよね。

[2] 一般社団法人 全日本コーヒー協会 「コーヒーと健康について]( https://coffee.ajca.or.jp/webmagazine/health/ )」

5.コーヒーを飲むときに気を付けたいポイント

適量を守れば体にうれしい効果も期待できるコーヒーですが、飲むタイミングや飲み方を工夫することで、より健康的に飲めるものと考えられます。

ここではコーヒーを飲むときに気を付けたいポイントについてお伝えしましょう。

ポイント1 寝る前の摂取は避ける

コーヒーに含まれるカフェインには眠気覚ましの効果があります。

眠れなくなってしまう可能性があるので、寝る前の摂取は避けた方が良いと考えられるでしょう。

特にカフェインが効きやすい体質の方や眠りが浅くなりがちな方は、夕方以降にカフェインを摂らないようにすることがおすすめです。

ポイント2 空腹時の摂取は避ける

空腹時にコーヒーを飲むのも避けた方が良いといえるでしょう。

カフェインには胃酸の分泌を促す作用があります。

消化を助けてくれるともいえるはたらきなので、脂っこいものを食べたときなどには心強い味方になってくれるかもしれません。

しかし胃酸が過剰に出てしまうと胃痛などの不調の原因になります。

空腹時や胃の調子が良くないときには避けるようにしましょう。

ポイント3 コーヒーに砂糖やミルクを入れ過ぎない

コーヒーを飲む際に砂糖やミルクを入れて飲むという方も多いのではないでしょうか。

ブラックコーヒーは100ml当たり4kcal[3]と低カロリーですが、砂糖やミルクを入れればその分カロリーや糖質・脂質が増えてしまいます。

摂取カロリーが増えると肥満につながることは皆さんご存じですよね。

また糖分の摂り過ぎには血糖値の上昇やむし歯などのリスクもあります。

毎日飲むコーヒーにミルクや砂糖を入れ過ぎるのは控えた方が良いといえるでしょう。

ブラックコーヒーは苦くて飲めないという方は、ミルクを豆乳やアーモンドミルクに替えたり、砂糖を低カロリー甘味料に替えたりしてみるのも一つの手かもしれませんね。

[3] 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

6.コーヒーの飲み過ぎについてのまとめ

身近な飲み物の一つであるコーヒーにカフェインが含まれていることは広く知られています。

カフェインには眠気覚ましの他、鎮痛作用や倦怠感を取り去る疲労回復の作用があるといわれています。

このような薬理作用のある物質は、摂り過ぎると心身の健康に悪影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。

カフェインを摂り過ぎると、眠気覚ましの作用が強く出過ぎて眠れなくなってしまうかもしれません。

また神経が過剰に刺激されることで興奮状態に陥ったり不安を感じたり、目まい、心拍数の増加、震えといった症状が現れたりする恐れもあります。

カフェインは消化器官にも影響を及ぼすため、摂り過ぎると下痢や吐き気、嘔吐といった症状が出ることも考えられます。

さらにカフェインには依存性があるため、長期にわたって過剰摂取を続けている場合、カフェインを摂らないと頭痛や眠気、吐き気、不快な気分などの離脱症状に悩まされる心配もあります。

このようにカフェインを摂り過ぎると心身にさまざまな影響が表れるため、カフェインを含むコーヒーなどの飲み物は適量にとどめることが重要です。

また就寝前や空腹時はコーヒーの摂取を避け、砂糖やミルクの入れ過ぎにも注意しましょう。

欧州食品安全機関(EFSA)は、健康な成人に対し、カフェインの1日当たりの摂取量を400mg(体重1kg当たり5.7mg)以下、1回の摂取量を200mg以下にすべきだとしています[4]。

なお、これはインスタントコーヒーに換算すると、1回当たり約350ml、1日当たり約700mlに相当します。

コーヒーは適量であればリラックス効果や抗酸化作用による疾病予防効果が期待できると考えられています。

飲み過ぎには注意し、おいしく楽しみましょう。

[4] EFSA European Food Safety Authority「Scientific Opinion on the safety of caffeine」