「睡眠と運動にはどんな関係があるのかな?」

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

習慣的に運動をしている人ほど寝付きが良くなり、深い睡眠が得られることが分かっています。

さらに運動を行う時間帯や強度が睡眠の質を左右することもあるのです。

この記事では良質な睡眠につながる運動のポイントを解説するとともに、睡眠不足がもたらす悪影響をご紹介します。

いびきがひどかったり、睡眠中の呼吸停止があったりする場合の注意点なども紹介しているので、睡眠の質で悩まれている方はぜひ参考にしてください。

1.睡眠と運動との関係

実際のところ、睡眠と運動とはどのような関係があるのでしょうか。

まず、習慣的に運動をしている人ほど寝付きが良くなり、深い眠りが得られることが分かっています。

ただし、運動を習慣にしていることが重要で、1回だけでは十分な効果を得られません。

特に高齢の方は眠りが浅いことが多いため、運動から得られる効果が大きいとされています。

睡眠の質で悩まれている方ほど習慣的に運動を行った方が良いといえるのですね。

2.日本人の睡眠時間の実態

睡眠の質を考えるなら、まず日本人の睡眠の実態を知る必要があります。

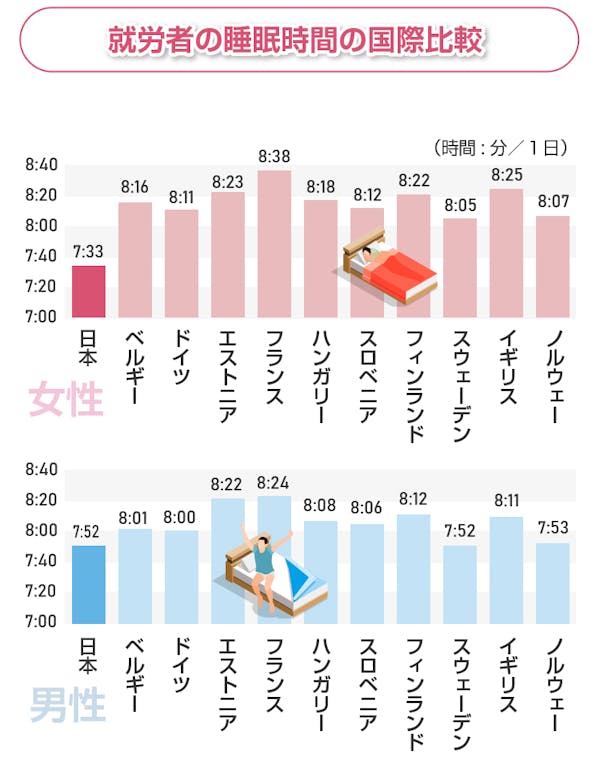

実は日本人の睡眠時間は他の国の人々と比べて短いといわれています。

各国の就労者の睡眠時間を比べてみると、日本人の睡眠時間の短さが分かります。

厚生労働省eヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」をもとに執筆者作成

特に日本人女性は育児や家事の負担が大きいため、男性よりもさらに睡眠時間が短くなっています。

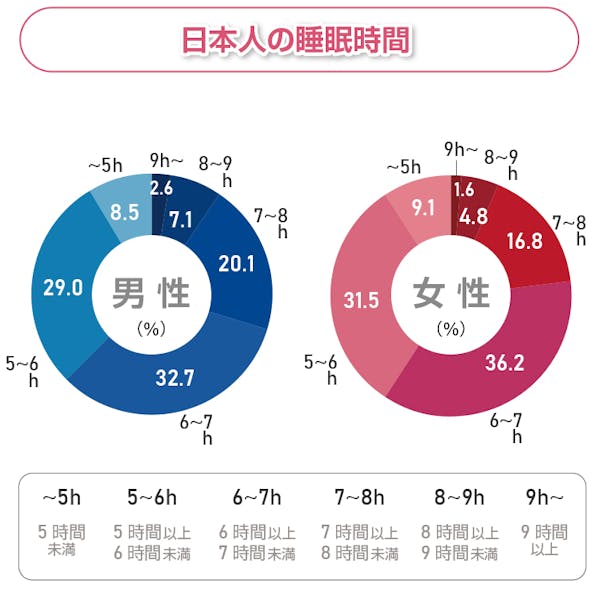

厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査」では、平均睡眠時間が6時間以上、7時間未満と答えた方が男女ともに最多でした[1]。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

さらに、同じ調査のなかで「睡眠時間が足りない」と答えた方は20%近くもいます[1]。

国際的に見ても日本人の睡眠時間は短いからこそ、良質な睡眠をとることが重要です。

次の章からは良質な睡眠につながる運動のポイントをみていきましょう。

3.良質な睡眠につながる運動のポイント

「良質な睡眠をとるにはどうすれば良いんだろう?」

このような悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

やみくもに運動をしても睡眠の質は向上しません。

良質な睡眠を得るには、運動の強度や行う時間帯に気を配る必要があります。

ここでは睡眠の質を上げるために必要な運動のポイントを三つご紹介します。

ポイント1 就寝3時間前に運動をする

就寝の3時間くらい前に運動をすると寝付きが良くなります[2]。

ヒトは起きている間は脳をフルに使っていますが、就寝時には疲れた脳がオーバーヒートしないように自ら体温を下げます。

まったく眠らなくても夜には体温が少し下がりますが、眠るとさらに下がります。

こういった体のはたらきを利用し、運動で脳の温度を一時的に上げて、就寝時の脳の温度の低下量を大きくすると眠りにつきやすくなります。

このとき、あまり激しい運動をすると逆に睡眠が妨げられるので、負荷が少なく、長時間続けられる早足の散歩やジョギングなどを行うと良いでしょう。

また、強度に関係なく寝る直前に運動をすると体が興奮してしまい、かえって眠れなくなることがあります。

寝付きを良くするために運動をするなら、就寝3時間前、軽めの運動という原則を守ることが重要です。

ポイント2 有酸素運動を習慣的に行う

ジョギングやウォーキングなどの「有酸素運動」を習慣的に行うことは睡眠の質向上につながります。

まず、眠りにつく3時間くらい前にジョギングやウォーキングをすると寝付きが良くなります[3]。

さらに、有酸素運動には脂肪の燃焼作用があるため、肥満が原因とされることも多い「睡眠時無呼吸症候群」の予防・改善を目指す場合にも適しています。

睡眠時無呼吸症候群になると深い眠りにつけなくなり、睡眠の質が悪化します。

そして長時間続いた低酸素状態や、日中に感じる眠気によるストレスのために「生活習慣病」が発症するリスクが高まります。

いびきを指摘されることが多かったり、夜間によく目が覚めたりする場合は睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるので注意しましょう。

ポイント3 無理な運動は控える

無理な運動はかえって睡眠を妨げることがあるので注意が必要です。

特に普段運動をしていない人が急に運動をすると、筋肉痛や関節の痛み、「自律神経」の興奮などが夜まで続き、うまく眠れないことがあります。

自律神経は活動時にはたらく「交感神経」と、リラックス時にはたらく「副交感神経」とに分けられます。

日中は交感神経が、夜間は副交感神経が優位になりますが、自分の体力以上の運動をしてしまうと心身にストレスがかかり、交感神経が優位のままになってしまいます。

夜になっても交感神経が優位のままだとうまく眠れなかったり、睡眠の質が下がったりします。

無理をせず、自分ができる範囲での運動を心掛けることが重要なのですね。

4.睡眠不足がもたらす悪影響

「睡眠不足がもたらす悪影響にはどんなものがあるのかな?」

睡眠不足はうつ病や肥満のリスクを増加させると共に、集中力と免疫機能の低下につながります。

睡眠の重要性を知っていただくためにも、この章では睡眠不足がもたらす悪影響を解説します。

4-1.集中力の低下

睡眠不足は集中力を低下させます。

その結果、集中できているときと比べてケアレスミスが増えたり、作業時間が長くなったりして、仕事や勉強の効率も落ちてしまいます。

しかも睡眠不足が続くと体がその状態に慣れてしまい、眠気を意識しにくくなります。

自分では大丈夫だと思っていても、知らないうちに作業効率が落ちていることもあるのですね。

さらに睡眠不足による集中力の低下は交通事故につながる恐れがあります。

日中に眠気を自覚している人ほど、居眠り運転をしたり事故を起こしたりする頻度が高いことが分かっています。

睡眠不足は心身だけでなく、社会活動にまで悪影響を及ぼすのです。

4-2.肥満や生活習慣病のリスク増加

睡眠不足は肥満の原因になったり、生活習慣病のリスクを高めたりします。

睡眠不足が肥満の原因になるということを、意外に感じられる方も多いかもしれません。

しかし、たっぷり10時間眠った日と比べて、4時間しか眠らなかった日が2日間続いただけで、食欲を抑えるホルモンが減少し、食欲を高めるホルモンの分泌が増加することが分かっています[4]。

食欲が増して消費するエネルギー以上に摂取するエネルギーが多くなれば、それだけ脂肪が蓄積しやすくなります。

また、睡眠不足だと活動時にはたらく交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上がるため、高血圧になるリスクが高まります。

さらに、慢性的に寝不足状態の方ほど糖尿病にかかりやすいことが分かっています。

糖尿病とは血糖値を下げるはたらきを持つホルモンである「インスリン」の分泌量が不足しているか、分泌されていても十分にはたらかないため、慢性的に「血糖値」が高くなる病気です。

睡眠不足が慢性化すると空腹時の血糖値が上がり、インスリンの分泌量が低下するため、糖尿病にかかるリスクが上がります。

このように睡眠不足と生活習慣病との間には深いつながりがあります。

4-3.うつ病のリスク増加

睡眠不足は精神状態にも悪影響を及ぼします。

実際、1日に4時間半ほどしか眠らない日が5日続くと、不安を感じたり、「抑うつ」傾向が強まったりすることが分かっています[5]。

また、睡眠不足が精神状態を悪化させるように、精神状態も睡眠の質に深い関わりがあることが分かっています。

例えば、うつ病患者の多くは睡眠障害も併発しています。

睡眠障害とは睡眠に関連した病気の総称で、うつ病の場合は寝付きが悪い「入眠困難」、何度も目が覚める「中途覚醒」、朝早く起きてしまう「早朝覚醒」などの症状が出ます。

精神を健全な状態に保つには、質の良い睡眠をとる必要があるのですね。

4-4.免疫機能の低下

睡眠不足の人ほど「免疫」が下がりやすく、風邪を引きやすいとされています。

免疫は寝ている間に保たれ、強化されるため、寝不足が続くと十分に機能しなくなってしまうのです。

また、免疫の機能を保つには睡眠の量だけではなく、質にも気を配る必要があります。

良質な睡眠をとる上で特に重要なのはリズムです。

ヒトの体には昼と夜との環境の違いに適応するためのリズムがあり、体温や血圧、脈拍、ホルモンの分泌などもこのリズムに影響されています。

このリズムは朝起きて陽光を浴びることでリセットされますが、夜更かしをしたり、朝寝坊をしたりして正しいタイミングで光を浴びることができないと狂ってしまいます。

その結果、睡眠の質も低下してしまい、免疫も十分に機能しなくなるというわけです。

質の良い睡眠をとることは体の調子を整える上でも重要なのですね。

5.いびきや睡眠中の呼吸停止がある場合の注意点

いびきがひどかったり、寝ている最中に呼吸が止まったりする場合は睡眠時無呼吸症候群の疑いがあります。

呼吸が止まると目が覚め、眠るとまた呼吸が止まることを繰り返すため、深い睡眠がとれなくなり、日中に強い眠気を感じるようになります。

呼吸が停止すると血液中の酸素濃度が下がり、これを補うために心臓のはたらきが活発になった結果、高血圧を引き起こします。

また、血中の酸素濃度の低下は「動脈硬化」が進行する一因でもあります。

このように睡眠時無呼吸症候群はさまざまなリスクを高める病気です。

大きないびきを指摘されたり、日中に強い眠気を感じたりする場合はすぐに医療機関を受診しましょう。

6.睡眠と運動の関係についてのまとめ

習慣的に運動をしている人ほど寝付きが良くなり、深い睡眠が得られます。

良質な睡眠を得るためには、就寝する3時間前に運動をする、習慣的に有酸素運動を行う、無理な運動はしないといったポイントを押さえましょう[6]。

睡眠不足が続くと集中力が低下したり、免疫機能が低下して風邪を引きやすくなったりします。

また肥満や生活習慣病、うつ病になるリスクが増加します。

いびきがひどかったり、眠っている最中に呼吸が止まったりする場合は睡眠時無呼吸症候群が疑わるため、医療機関を受診しましょう。

世界的に日本人の睡眠時間は短いとされており、睡眠不足を感じている人も少なくありません。

そのため普段から適度な運動を心掛け、良質な睡眠をとることがいっそう重要といえるでしょう。