「睡眠不足だと体にはどんな影響があるんだろう?」

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

睡眠不足は不規則な生活習慣やストレスなどさまざまな原因によって起こり、肉体的にも精神的にも悪い影響をもたらすリスクがあるといわれています。

そこでこの記事では、睡眠不足が及ぼす心身への影響や原因について解説します。

快適な睡眠が取れるための方法などについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1.睡眠不足とは

「睡眠不足」はいわゆる「寝不足」のことで、十分な睡眠が取れていない状態です。

誰しも一度は睡眠が足りず体のだるさを感じたことがあるでしょう。

日本人の睡眠時間は世界で最も短いといわれており、特に女性は家事や育児によって寝不足の状態が顕著であるといわれています。

睡眠不足は自覚していたとしても「単に眠る時間が短かっただけだから」と対処しないことも多いですよね。

しかし、十分な睡眠があってこそ心と体はしっかり休むことができます。

睡眠不足が続くことによって心身には深刻な影響をもたらすため、後回しにせず十分な睡眠を確保する生活を送ることが大切です。

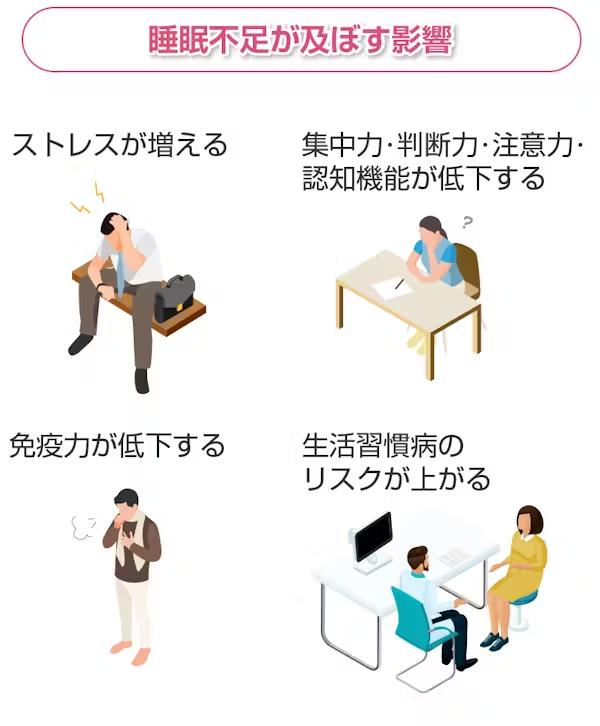

2.睡眠不足が及ぼす影響

睡眠不足によって疲労感を感じたことがある方も多いでしょう。

睡眠不足が与える影響は、疲れが取れないだけでなく慢性化するとうつ病や生活習慣病の悪化を招きます。

この章では、睡眠不足が及ぼす影響について解説します。

2-1.ストレスが増える

睡眠不足によって、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が増加するといわれています。

ストレスホルモンと聞くと悪いもののように思われがちですが、コルチゾールは脂肪を分解したり血糖値を上げたりするなど生命維持に重要な役割をしています。

しかし睡眠不足などによってストレスがかかりコルチゾールの分泌が慢性的に増え続けると、不眠症やうつ病、生活習慣病を招く恐れがあるのです。

さらに睡眠時間が短いときには、日常生活のなかで受けるストレスに対して前向きに考えることが難しく、ネガティブな感情を引き起こしやすいことも分かっています。

十分な睡眠を取ることは心を安定させ穏やかな生活を送る上でも重要といえるでしょう。

2-2.集中力・判断力・注意力・認知機能が低下する

「寝不足で頭が回らない。」

「眠たくて集中できない……。」

と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

睡眠不足は集中力や判断力・注意力を低下させるといわれています。

そのため作業の質が落ちて学業や仕事に支障を来したり、さらには転倒や交通事故を招いたりする危険性も高めることがあります。

睡眠不足はさまざまな精神機能に影響を与えるため、認知症の発症リスクが高まることも分かっています。

睡眠時間が短く、睡眠の質が落ちると少しずつ脳が萎縮して認知機能が低下し、認知症の発症を招くことがあるのです。

人によっては、加齢や不規則な勤務形態などによって寝つきが悪くなることもあるでしょう。

精神機能を維持し活力のある生活を送るためにも十分な睡眠が取れるよう工夫していきたいですね。

2-3.免疫機能が低下する

睡眠の質と免疫機能を調査した研究によると、眠りの質が良い人ほど風邪にかかる割合が低いことが分かっています。

反対に、睡眠不足になると免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなり、予防接種への反応も弱くなるといわれています。

人が持つ免疫機能は、体内に細菌やウイルスなどが入り込むと免疫物質を作ることによって体を守るようにはたらいています。

この免疫物質が作られる過程で重要なのが良質な睡眠です。

良質な睡眠をとれたかどうかは、睡眠によって十分な休養が得られたかという主観的な感覚が一つの基準となります。

日頃から満足な睡眠を確保することで、健やかな生活を送っていきたいですね。

2-4.生活習慣病のリスクが上がる

睡眠不足の状態は、生活習慣病を進行させるといわれています。

睡眠不足による生活習慣病の発症には、ホルモンのバランスが乱れることや睡眠リズムが崩れることが関係しています。

睡眠不足の状態では食欲を抑えるホルモンの「レプチン」の分泌が減少し、食欲を高めるホルモンである「グレリン」の分泌が増加するといわれています。

そのため寝不足のときほど食欲が増大する傾向があり、肥満になるリスクがあります。

肥満はあらゆる生活習慣病の危険因子であり、慢性的に寝不足がある方は注意が必要です。

また、人の体は体内時計によって夜間には脂肪を蓄積し分解を抑えるよう調整されています。

そのため夜更かしや夜勤をしている方が間食をすると脂肪が蓄積されやすく生活習慣病の危険因子となります。

さらに、生活習慣病の患者さんには「睡眠時無呼吸症候群」を発症している方が多いことも分かっています。

睡眠中の一時的な呼吸停止は高血圧などを悪化させ脳血管疾患や心疾患などが引き起こされるリスクを高めます。

睡眠不足が続くと水面下で体にダメージを与え、生活習慣病の発症や悪化に影響を及ぼします。

睡眠不足が続いていると感じている方は、健康的な毎日を送るために早めに対策を行いましょう。

3.睡眠不足の原因

睡眠不足は運動不足や不規則な生活、就寝前の飲酒・喫煙、ストレスなどが原因で起こります。

これらの原因によって体内時計のずれが広がったり、寝つきにくさや睡眠の質の低下を招いたりします。

地球は1日24時間の周期、ヒトの体内時計は約25時間の周期であり、両者には約1時間のずれがあります[1]。

このような周期のずれを修正するためには、外界からさまざまな刺激(同調因子)を受けることが必要です。

「起きたらすぐに太陽の光を浴びることが良い」と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

朝の光は周期のずれを修正するのに最も有効だといわれており、起床後に太陽光の刺激を受けると体内時計がリセットされ、15〜16時間後に眠気がくることが分かっています[2]。

体内時計を整えるものには光刺激以外に、食事や運動、仕事や学校などの社会的な因子があります。

生活のなかでさまざまな刺激を受けると周期のずれが修正され、結果として理想的な時間の睡眠と覚醒をもたらすのです。

昼過ぎまで眠って日中に体を動かさずに過ごしたり、朝食を食べなかったりするなどのめりはりのない生活を送ると、周期のずれが修正できず睡眠と覚醒のリズムが崩れてしまいます。

特に近年では就寝前のスマホの使用などによって覚醒が促され、体内時計のずれが生じやすくなっています。

このように不規則な生活習慣によって体内時計のずれが修正できず、睡眠が不足したり睡眠の質が低下したりする状態は「概日リズム睡眠障害」と呼ばれます。

概日リズム障害には時差ぼけともいわれる時差症候群や、交代勤務睡眠障害という夜勤やシフト制勤務に起因するものもあります。

また、寝る前の飲酒や喫煙などの習慣、ストレスを抱えている場合なども睡眠の質の低下を招きます。

アルコールは一時的に入眠を促進しますが、中途覚醒の増加を招く原因となります。

たばこに含まれるニコチンは、覚醒を促し寝つきの悪さや眠りを浅くするなどの悪循環を生みます。

職場や家庭における不安や緊張、恐怖などのストレスは良質な睡眠の妨げになるだけでなく、不眠症を発症する原因にもなります。

このように、不規則な生活習慣や飲酒・喫煙、ストレスは睡眠と覚醒のバランスを崩し、睡眠不足をもたらします。

4.睡眠不足を解消する睡眠時間とは?

日本人の睡眠時間は平均して7時間54分だといわれています[3]。

また、6割を占める方が6~8時間の睡眠をとっているため、厚生労働省ではこれを「標準的な睡眠時間」だとしています[4]。

しかし適切な睡眠時間は個人や年齢によっても異なるため、明確な基準はありません。

なかには短時間睡眠でも日中の活動に支障が出ない「ショートスリーパー」もいるため、そうした人と同じ睡眠時間を取っても睡眠不足の影響が出てしまう場合もあります。

そのため、自分に必要な睡眠時間を知ることが重要です。

「私にとって十分な睡眠時間はどのくらいなんだろう?」

と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自分に必要な睡眠時間は日中の眠気の程度によって想定できます。

日中の仕事や学業に支障を来すほどの眠気が生じない場合は、十分な睡眠時間を得られているといえるでしょう。

もし、日中に強い眠気が出た際には睡眠時間を見直して自分に合った睡眠時間を見つけてくださいね。

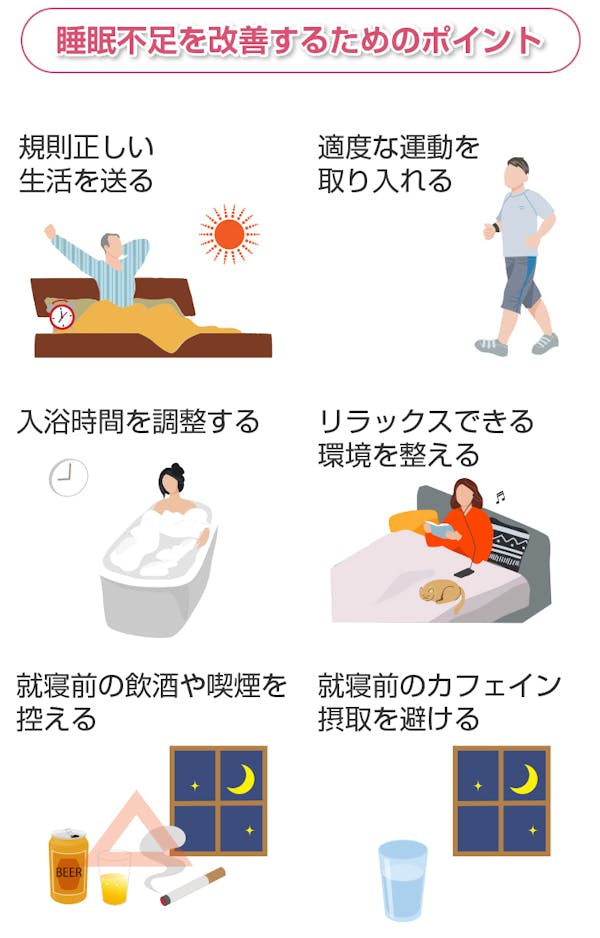

5.睡眠不足を改善するためのポイント

睡眠時間はできるだけ長く取れば健康になるというわけではありません。

しかし日中のパフォーマンスを維持し健康的な毎日を送るためには、自分に合った睡眠を確保することが非常に重要です。

ここでは睡眠不足を改善するためのポイントとして、スムーズに入眠するための方法や睡眠の質を上げるために気をつけたいポイントなどについて解説します。

寝つきが悪くついつい遅くまで起きてしまったり、夜中に何度も目覚めてしまったりして睡眠不足を感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

ポイント1 規則正しい生活を送る

快適な睡眠を得るためには、規則正しい生活を送ることが基本となります。

起床・就寝時間、食事時間などの生活リズムが整うと、体内時計に作用しホルモンなどが調整されるため、理想的な時間の睡眠・覚醒が促されます。

そのためスマホやゲームによる夜更かし、昼寝のし過ぎなどの不規則な生活は禁物です。

生活リズムが崩れやすい休日も、平日と同様の時間に起床・就寝する習慣をつけるように心掛けましょう。

しかし仕事などの都合によっては、眠るのが遅く睡眠時間が十分に確保できないこともありますよね。

その場合には昼寝の時間を確保することが効果的です。

昼寝をすることによって眠気を軽減できるため、作業能率の向上が期待できます。

ただし、昼寝をする場合には午後のなるべく早い時間帯で30分以内にとどめるようにしてくださいね[5]。

また、ヒトの体内時計は目から入った外界の明暗環境の情報を取り込んで適応します。

体内時計の調整には、朝の太陽の光を浴びることが最も効果的です。

起床後はすぐにカーテンを開けて自然の光を取り込むようにしましょう。

反対に、長時間の照明を浴びることは体内時計の遅れを招いてしまうため要注意です。

特に日本でよく使用されている昼白色の照明の光は、体内時計を遅らせやすいため可能であれば暖色系の照明を選ぶと良いとされています。

その他に生活習慣を整える上で気をつけたいポイントとしては、食生活があります。

朝食は朝の目覚めを促し日中の活動のためのエネルギー源にもなるため特に重要です。

簡単に作れるものでも良いので毎朝しっかり食べるようにしましょう。

対して寝る直前の食事は睡眠を妨げてしまう原因となるため避けるよう心掛けてくださいね。

ポイント2 適度な運動を取り入れる

習慣的に運動をすると寝付きが良くなり、深い睡眠が得られます。

国内外のさまざまな研究から運動習慣がある人には不眠が少ないことが分かっています。

「どんな運動に取り組んでいけば良いんだろう?」

と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

良質な睡眠を得るには体に負担の少ない有酸素運動が効果的です。

有酸素運動にはジョギングやウォーキング、水泳などがあります。

しかし、激しい運動や就寝時間直前の運動は覚醒を促すので避けるようにしましょう。

ヒトの体は脳の温度が低下するときに入眠しやすくなるため、これらの運動を夕方から夜の早めの時間に行うことで、就寝時間が近づくと眠気が生じて寝付きが良くなるのです。

就寝する3時間前には有酸素運動を済ませ、就寝に合わせて体温が下がっていくように調整してくださいね[6]。

ポイント3 入浴時間を調整する

就寝前に体温を一時的に上げることで入眠しやすくなります。

入浴時間やお湯の温度などを工夫するとより良い効果が期待できますよ。

入浴によって一時的に上がった体温が低下するときに入眠しやすくなるため、就寝の2~3時間前には入浴を済ませるようにしましょう。

38度のぬるめのお湯であれば25〜30分、42度のお湯であれば5分程度の入浴が理想的です[7]。

また、半身浴で汗をかく程度に入浴することも体温の上昇をもたらすためスムーズな入眠に効果的です。

入浴のタイミングや時間に注意しながら、体調に合わせた内容で取り組んでみてくださいね。

ポイント4 リラックスできる環境を整える

ストレスは睡眠の妨げになるため入眠前にはリラックスできる環境を整えましょう。

心配事があるときやイベントの前日などに寝付けなかった経験がある方も多いのではないでしょうか。

眠る前に好きな音楽や読書などで落ち着ける時間を設けることは、緊張や不安をほぐすのに有効です。

睡眠時間の目標を立てて無理に寝ようとすることも、かえって不安や緊張が増して眠りにくくなることがあります。

どうしても寝付けない場合は、就寝時間にこだわらず「眠くなったら寝る」と割り切って、日中は活動的に動くよう心掛けてみてくださいね。

また、自分が眠りやすい環境を整えることも大切です。

部屋の明るさは自分が心地良いと感じる程度に暗くし、室温や寝具などを眠りやすいように整えるようにしましょう。

ポイント5 就寝前の飲酒や喫煙を控える

寝る前の飲酒や喫煙も良質な睡眠の妨げになるため控えましょう。

「お酒を飲むと眠くなって寝つきが良くなる」と感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アルコールには入眠を促進する作用があり、深い眠りにつくことができるといわれています。

しかしその作用は一時的で、睡眠時間の経過とともに中途覚醒が増えるためかえって睡眠の質の低下を招きます。

喫煙習慣がある方も、ニコチンの覚醒作用によって寝付きにくさや熟睡感の低下を感じやすいとされています。

喫煙により体内にニコチンが入ると約 1 時間程度作用が持続するといわれています[8]。

そのため就寝前や中途覚醒があった際の喫煙は避けるようにしましょう。

ポイント6 就寝前のカフェイン摂取を避ける

就寝前のカフェイン摂取は入眠を妨げ睡眠を浅くする可能性があります。

カフェインに覚醒作用があることはよく知られていますね。

カフェインはコーヒーや緑茶、栄養ドリンク、チョコレートなどに多く含まれています。

摂取されたカフェインの効果は3時間程度持続するといわれています[9]。

またカフェインには利尿作用もあり、眠っている途中で尿意によって目が覚める原因にもなります。

そのため、カフェインが含まれる飲食物は就寝する5〜6時間前から控えるようにしましょう[10]。

6.睡眠不足による影響についてのまとめ

睡眠不足は心身にさまざまな影響を及ぼします。

睡眠不足ではストレスホルモンの分泌が増加し、ネガティブな感情を引き起こす他、不眠症やうつ病などを発症しやすくなるといわれています。

また睡眠不足は集中力や判断力、注意力の低下を招きます。

これらが低下していると学業や仕事に支障を来したり、事故を招いたりする恐れがあります。

加えて認知症を引き起こすリスクも高まるため要注意です。

さらに睡眠不足では免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなることも分かっています。

その他、睡眠不足の状態は生活習慣病を進行させたり、肥満のリスクを高めたりするともいわれています。

標準的な睡眠時間は6〜8時間程度だとされていますが[11]、適切な睡眠時間は個人や年齢によって異なります。

日中に眠気を感じない、自分に必要なだけの睡眠をとるようにしましょう。

睡眠不足を改善するためには、規則正しい生活を送ることが重要だとされています。

また寝付きを良くしたり睡眠の質を高めたりするために適度に運動し、入浴時間を調整しましょう。

リラックスできる環境を整え、就寝前には飲酒や喫煙を控えることもポイントです。

加えてカフェインは寝る前には摂らないよう注意しましょう。

睡眠不足が続いているという方はこの記事を参考に、睡眠不足の解消に取り組んでくださいね。

[11] 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」