「最近睡眠時間が足りてないかも……」

「睡眠不足になるとどんな影響があるんだろう?」

忙しい生活のなかで睡眠をおろそかにしてしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

睡眠が不足していると日中のパフォーマンスが低下してしまうことは皆さんご存じですよね。

実は睡眠不足は他にも心身に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるのです。

心や体の調子を崩してしまう前に、質の高い睡眠を十分にとるよう心掛けましょう。

この記事では睡眠不足が及ぼす悪影響や質の高い睡眠をとるためのポイントなどについて解説します。

この記事を見ている人は以下の記事も見ています。

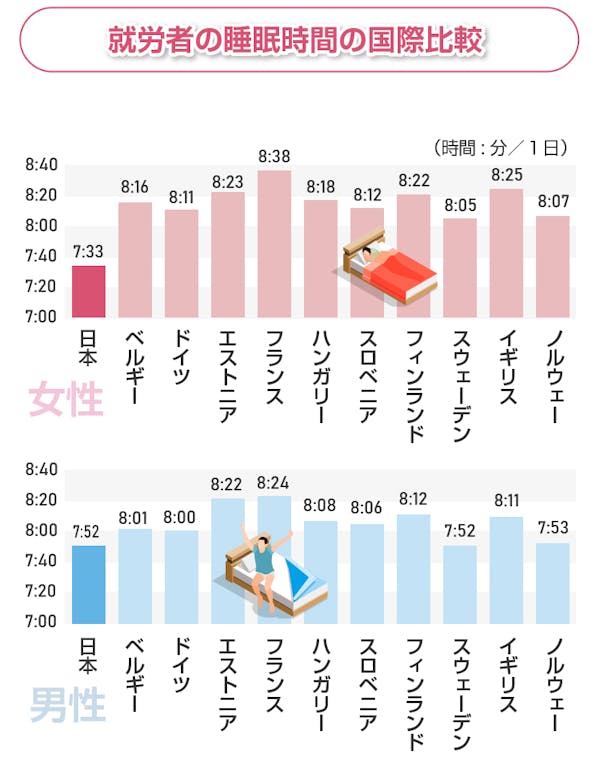

1.日本人は睡眠不足!?あなたは十分?

実は日本人の睡眠時間は非常に短い傾向にあり、特に子どもや就労者の睡眠時間は「世界で最も短い」といわれているのをご存じでしょうか。

各国の就労者の睡眠時間を比較したグラフを見ても、日本人の睡眠時間は短いことが分かります。

厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」をもとに執筆者作成

特に日本人女性は家事や育児の負担が大きい傾向にあるため日本人男性と比較しても睡眠時間が短く、慢性的に寝不足の状態にあると考えられます。

この記事をお読みになっているあなたも、無自覚のうちに寝不足の状態にあるかもしれませんね。

詳しくは次の章で説明しますが、睡眠不足は日中の眠気だけでなく、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。

睡眠時間が短くなっているのにはさまざまな要因があるかもしれませんが、できる限り十分な睡眠をとるよう心掛けましょう。

【関連情報】 「睡眠の時間と質」についてもっと知りたい方はこちら

2.睡眠不足が心身に及ぼす悪影響

「寝不足でなんだかパフォーマンスが落ちている」と感じた経験は皆さんおありなのではないでしょうか。

睡眠不足が続くと眠気に悩まされるだけでなく、心身にさまざまな悪影響がおよぶ可能性があります。

ここでは、睡眠不足が心身に及ぼす悪影響についてご説明しましょう。

悪影響1 集中力・判断力・記憶力の低下

「寝不足のせいで、頭がぼーっとしている」と感じたことのある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

慢性的な睡眠不足は精神機能の低下を引き起こします。

脳が十分にはたらくことができず、集中力や判断力、記憶力の低下につながってしまうのです。

集中力や判断力の低下は思わぬミスや事故を招いてしまう可能性もあるため注意が必要です。

またそのほかにも意欲の低下が見られることもあります。

十分なパフォーマンスを発揮できるよう、しっかり眠っておきたいですね。

悪影響2 ストレスの増大

睡眠不足はストレスを増大させる可能性もあります。

ストレスをためることは心にも体にも大きな負担になってしまうため、十分な睡眠をとり、ストレスを増大させないことが重要です。

ストレスというと精神的な影響が思い浮かぶかもしれませんが、ストレスを受けると「コルチゾール」というホルモンが分泌され、免疫系、中枢神経系、代謝系など体のさまざまなところに影響を及ぼします。

またコルチゾールは長期にわたって分泌され過ぎると脳の一部を萎縮させることや、うつ病の方はコルチゾールの分泌量が多いことなどが分かっています。

心身のバランスを持ち崩してしまわないためにしっかりと睡眠をとり、日中受けたストレスを軽減するようにしましょう。

悪影響3 免疫力の低下

睡眠不足は免疫力を低下させるともいわれています。

睡眠中には免疫細胞が活発に活動するほか、傷付いた細胞を修復する成長ホルモンの分泌も行われます。

また睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、免疫機能を担う白血球のはたらきを低下させる要因になってしまいます。

実際、21〜55歳の健康な男女153人を対象とした調査では、睡眠時間が7時間未満の方は8時間以上の方に比べ2.94倍風邪をひきやすい傾向にあるという結果が出ています[1]。

十分な睡眠をとっておくことが自分の体を守ることにもつながると考えられるのですね。

[1] Sheldon Cohen, William J. Doyle, Cuneyt M. Alper, Denise Janicki-Deverts, Ronald B. Turner「 Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold」(『Arch Intern Med』2009 Jan, 12;169(1):62-7.)

悪影響4 太りやすくなる

実は睡眠不足は、体重にも影響すると考えられています。

「寝不足だと、いつもよりおなかが空くような気がする……」

このように感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その現象も、睡眠不足に身体が影響を受けているために起こるものと考えられます。

睡眠不足の状態では食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、反対に食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増えることが報告されているのです。

たった数日の寝不足で、自分でも気付かないうちに食行動に影響を受けている可能性があるのですね。

最近食欲が止まらなくて困っている、という方もぐっすり眠ることで悩みから解放されるかもしれませんよ。

悪影響5 生活習慣病にかかりやすくなる

慢性的な寝不足の状態にある方は、糖尿病や心筋梗塞、狭心症などのさまざまな生活習慣病を発症しやすい傾向にあるといわれています。

十分な睡眠をとれていないと、さまざまなホルモン分泌や神経の機能の調節に支障を来し、血圧や血糖値などに影響を及ぼすと考えられているのです。

高血圧や高血糖が生活習慣病の原因となることは皆さんご存じですよね。

1980年にアメリカ・カリフォルニア大学のブレスロー教授が提唱した7つの健康習慣のなかにも、適度な睡眠をとることが含まれています。

厚生労働省 e-ヘルスネット「ブレスローの7つの健康習慣を実践してみませんか?」をもとに執筆者作成

これは生活習慣と身体的な健康度の関係を調査した結果に基づいて提唱されたもので、これら7つの健康習慣を実践しているかが、その後の寿命に影響することが分かっているのです。

提唱されてから40年以上たちますが、今もこの「7つの健康習慣」は健康を保ち生活習慣病を予防するために重要だと考えられています。

十分な睡眠をとるとともに、他の健康習慣も身に付けていきたいですね。

[2] 厚生労働省 e-ヘルスネット「間食のエネルギー(カロリー)」

【関連情報】 「睡眠の質を高めるコツ」についてもっと知りたい方はこちら

3.十分な睡眠時間とは?

「十分寝てるつもりだったけど、もしかして睡眠不足なのかな?」

「どれくらい寝ていたら十分だといえるんだろう?」

このように気になった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

実は「これだけ寝れば十分」という誰にでも当てはまる基準というものは存在しません。

必要な睡眠時間は年齢によって異なる上、大きな個人差も存在します。

ご自分の睡眠時間が足りているかどうかは、日中の活動中に支障を来すような眠気を感じていないかどうかで判断できます。

普段の生活を問題なく送れているようであれば、睡眠不足ではないと考えられます。

反対に昼間に強い眠気に襲われているという場合は睡眠が足りていないと考えられるため、睡眠時間を増やすように心掛けましょう。

4.質の高い睡眠をとるためのポイント

早めに布団に入っても寝付きが悪く寝入るまでに時間がかかってしまう、眠っても途中で目が覚めてしまう、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

健康のためには十分な睡眠時間を確保するだけでなく、質の高い睡眠をとることも重要です。

「でも、どうやったらぐっすり眠れるんだろう?」

というのが気になるところですよね。

ここでは質の高い睡眠をとるために普段から気を付けておきたいポイントについてお伝えしましょう。

ポイント1 規則正しい生活を送る

快適な睡眠のためには、規則正しい生活を心掛けましょう。

体内時計は前もってホルモンの分泌や生理的な活動を調節し、睡眠のタイミングを決めたり睡眠に備えたりするはたらきをしています。

規則正しい生活を送ることは体内時計を整え、ぐっすり眠るためのコツだといえるのです。

日によってまちまちの時間に布団に入っているという方は、まずは決まった時間に布団に入ることから始めてみてくださいね。

ポイント2 日光を浴びる

朝目が覚めたときには日光を浴びるようにしましょう。

地球の自転周期は24時間ですが、ヒトの体内時計はおよそ25時間 であるとされています[3]。

通常、地球の周期と体内時計の周期のずれはきちんと同調するようさまざまな要素によって日々修正されています。

しかしこのずれを直せずにいると、理想的な時間に眠ったり、目を覚ましたりすることができなくなってしまうのです。

また時間に合わせて無理に起きても、眠気や頭痛、倦怠感、食欲不振などの症状が表れてしまいます。

体内時計の調節にはいくつかの要素が関わっていますが、最も強く影響するのは光だといわれています。

健康な成人を対象とした研究では、起床後太陽の光を浴びると体内時計がリセットされ、15〜16時間後に眠気がくることが示されています[4]。

なお、日光だけでなく人工の光でも体内時計に影響を与えますが、通常室内の明るさは太陽光の10分の1以下で、曇りの日であっても屋外の5分の1以下*4です。

体内時計のずれを直すには太陽光が効果的だと考えられているので、あまり日の光を浴びる習慣がない、という方は朝目が覚めたとき、少しでも外に出て日光を浴びるようにしてくださいね。

[3[ 厚生労働省 e-ヘルスネット「概日リズム睡眠障害」

[4] 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」

ポイント3 適度な運動をする

安眠のためには適度に体を動かすのも効果的です。

適度な運動を習慣的に行うことは入眠を促し、中途覚醒を減らすことにもつながるといわれています。

眠気は脳の温度が下がるときにやってくるため、運動で一度脳を温めてあげることで脳の温度の低下量が大きくなり、ぐっすり眠れると考えられるのです。

ただし一度運動すれば良いというものではなく、習慣的に続けることが重要です。

快眠に特に良いといわれているのは夕方から夜(就寝の3時間ほど前)の運動 です[5]。

激しい運動はかえって睡眠の妨げになってしまうため、負担が少なく長く続けられるような早足での散歩や軽いランニングなどを行いましょう。

また日中の適度な運動は眠りと覚醒のリズムにメリハリを付ける効果があり、熟睡につながると考えられています。

運動不足が続いている、という方は特に、体を動かす習慣を身に付けることを心掛けてくださいね。

[5] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

ポイント4 お風呂につかる

お風呂につかり、体を温めてあげることも快眠のコツの一つです。

運動と同様、一時的に体温を上げることでその後の下がり幅が大きくなり、ぐっすりと眠れる効果が期待できるのです。

就寝直前のお風呂は寝付きを悪くしてしまう可能性があるため、お風呂に入るのは就寝の2〜3時間前が適切 だと考えられます[6]。

また体温を大きく上げることは体に負担をかけてしまうため、あまり熱いお湯に長くつからないこともポイントです。

42度の熱めのお湯ならば5分程度、38度のぬるめのお湯ならば30分程度 の入浴が良いでしょう[6]。

また腹部までしかつからない半身浴も寝付きを良くする効果があると考えられますよ。

半身浴の場合、約40度のお湯で30分ほど、汗をかく程度につかるのがおすすめです[6]。

ご自分の好みやその日の体調に合わせて入浴方法を選ぶようにしてくださいね。

[6] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

ポイント5 就寝前はカフェインを控える

睡眠不足のために日中眠気に襲われてしまい、カフェインに頼って過ごしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

眠気覚ましに飲むコーヒーやエナジードリンクに、カフェインが含まれていることは皆さんご存じですよね。

仕事や勉強、作業の合間にはぴったりかもしれませんが、夜眠る前にカフェインを摂るのは避けた方が良いと考えられます。

敏感な方は就寝の5〜6時間前からカフェインを含むものを飲んだり食べたりしない ようにしましょう[7]。

カフェインは緑茶や紅茶、チョコレートなどにも含まれているため注意してくださいね。

[7] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

ポイント6 就寝直前はブルーライトを避ける

ついつい寝る直前までスマホを触ってしまっているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

夜眠る前はブルーライトを避けるのも快眠のためには重要だと考えられます。

ブルーライトは紫外線に近く、人間の目で見える光のなかでは最も波長が短く強いエネルギーを発しています。

夜間や寝る直前にブルーライトを浴びると、体内時計を調節したり眠気を催したりするはたらきを持つ「メラトニン」というホルモンの分泌が抑制されてしまいます。

メラトニンの分泌が抑制されると脳が昼間だと勘違いしてしまい、体内時計が後ろにずれてなかなか眠れず、朝起きるのがつらくなってしまいます。

布団に入る直前はデジタル機器の画面を見ないよう注意しましょう。

またスマホの機種によってはブルーライトを調節する機能がついているものもあるのでお持ちの方は活用してくださいね。

ポイント7 就寝直前の食事を避ける

夜眠る直前の食事を避けることも快適な眠りのためには重要だと考えられます。

就寝直前に物を食べると、消化活動によって睡眠を妨げられてしまいます。

またマウスを使った実験では、普段眠っている時間に食事を与えることを1週間続けると、食事の時間に合わせて大脳皮質や肝臓にある体内時計の機能がずれてしまうことが分かっています[8]。

食事の時間も体内時計を調節する要素の一つだと考えられるため、できるだけ規則正しく食事を摂ることも心掛けておきましょう。

[8] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

ポイント8 就寝直前のお酒やたばこを控える

眠れないからと夜遅い時間にお酒を飲んでしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

アルコールには寝付きを良くする反面、明け方の睡眠を妨げる作用があります。

お酒に頼って眠りに就いても明け方に目が覚めてしまう可能性があるため、避けるのが良いでしょう。

またたばこを吸っている方は、就寝前の喫煙は避けるようにしましょう。

たばこに含まれているニコチンが体への刺激となり、快眠の妨げになってしまうと考えられます。

【関連情報】 「適切な睡眠時間」についてもっと知りたい方はこちら

5.睡眠不足についてのまとめ

日本人の睡眠時間は短く、特に子どもや就労者の睡眠時間は「世界で最も短い」といわれています。

忙しい生活のなかで自覚のないうちに睡眠不足の状態になってしまっている可能性もあるのです。

睡眠不足の状態が続いていると、集中力や判断力、記憶力の低下のほか、ストレスが増大したり、免疫力が低下したりと心身にさまざまな悪影響が生じます。

十分な睡眠は健康には欠かせない要素なのですね。

ただし適切な睡眠時間には個人差があるため、「この時間眠れば十分な睡眠をとったといえる」という明確な基準があるわけではありません。

活動時間中に眠気に襲われるという方は睡眠不足の状態にあるといえるでしょう。

睡眠不足の解消のためには十分な睡眠時間を確保することだけでなく、睡眠の質を高めることも重要です。

規則正しい生活を送り朝は日光を浴びるなど、小さな工夫で体内時計のずれを解消し、快適に眠れると考えられます。

この記事でご紹介したポイントを参考に、快適な眠りを実現してくださいね。

関連記事

- 睡眠負債とは?睡眠不足が及ぼす深刻な影響や解消法などを解説!

- 睡眠不足が及ぼす影響とは?適切な睡眠時間や生活習慣を詳しく解説

- 不眠症とは?症状や原因、改善のための生活のポイントを解説

- 眠れないときはどうすれば良い?寝付きを良くするポイントを解説

- 日中眠いのをどうにかしたい!原因や対策、快眠のポイントを解説

- 寝不足でイライラする理由とは?睡眠不足のリスクと快眠のコツを解説

- 睡眠時無呼吸症候群とは?原因や健康上のリスク、治療法について解説

- 寝不足と吐き気の関係とは?具体的な治し方や予防法を紹介

- 寝不足による頭痛の原因とは?対処法と予防法も詳しく解説

- 眠れないときはどうする?原因や対処法を徹底解説

- 中途覚醒とは?睡眠中に目が覚めてしまう原因や対策をご紹介

- 不眠症とはどのような症状?女性に多い理由や対処法を解説

- 眠りが浅いとどうなる?浅くなる理由や対処法、おすすめアイテムを紹介