腹筋を割るには?筋トレと食事、有酸素運動のポイントを徹底解説

「腹筋を割るには何をしたら良いんだろう?」

「腹筋さえ鍛え続けていればそのうち割れてくるのかな……」

鍛えられて見事に割れた腹筋には憧れてしまいますよね。

自分もあんなにパキッと割れた腹筋を手に入れたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

腹筋を割るのに必要なのは筋トレだけだと思われがちですが、実はそれだけでは足りません。

この記事では腹筋を割るためのトレーニング方法を徹底的に解説します。

また効率的に腹筋を割るための食事のポイントも紹介します。

この記事の内容を参考に理想のシックスパックを目指してみてくださいね。

1.腹筋を割るための方法

「腹筋を割るには筋トレをすれば良いのかな?」

腹筋を割るためにはどうすれば良いか、具体的な方法を知りたいですよね。

実は筋肉の構造上、ヒトの腹筋は誰であっても最初から割れています。

そのため、やるべきは割れた腹筋を外から見えやすくすることなのです。

この章ではそのための方法を紹介します。

1-1.腹直筋を分厚くする

腹筋を割るためにまず必要なのは、おなかの真ん中にある腹直筋を分厚くすることです。

腹直筋は腹部前面にあり、みぞおちから股間まで伸びている長く大きな筋肉です。

腹直筋は中央部を縦に走る「白線」と左右に横断する「腱画(けんかく)」という腱性線維によって6個か8個のブロックに分かれています。

これらはシックスパックやエイトパックと通称されるもので、「腹筋を割る」とはこれら腹直筋の各ブロックがはっきり見える状態にすることを指します。

腹直筋をトレーニングして分厚くすることでブロックがより強調されるのですね。

1-2.体脂肪率を下げる

腹筋を割るためにもう一つ欠かせないのが体脂肪率を下げることです。

どれだけ腹直筋をパンパンに鍛えても上に脂肪の層が乗っていては、腹筋は割れて見えません。

体脂肪率を下げることで腹直筋にかぶさる脂肪が減少し、腹直筋のブロックがはっきり見えるようになるのです。

極論をいうと、腹直筋を鍛えなくても体脂肪率さえしっかり下げれば腹筋は割れます。

しかし多くの方が望むのは薄っぺらな腹筋ではなく、しっかり鍛えられた結果くっきりと割れた腹筋でしょう。

そのためには、体脂肪率を下げることと腹直筋を分厚くすることの両方に取り組んでいくことが欠かせません。

次の章では腹直筋を分厚く鍛え上げるための筋トレを紹介します。

【関連情報】 「体脂肪率を減らす方法は?食事や運動のポイント、注意点も詳しく解説」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください

「男性の体脂肪率の目安とは?体脂肪蓄積を防ぐためのポイントも解説」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください

「女性の体脂肪率の目安とは?体脂肪を落とすためのポイントも解説」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください

2.腹直筋を分厚くするための筋トレ

「腹筋を割るにはどんな筋トレが有効なのかな?」

腹筋を効果的に割ることのできる筋トレの種目を詳しく知りたいものですよね。

腹筋を割るための筋トレとしては腹直筋を鍛える種目が必須です。

また割れた腹筋だけでなく、鍛えられた美しいおなかを手に入れたいという方もいらっしゃるかもしれません。

この章では腹直筋のトレーニングを中心に、腹部を鍛え上げるための種目を紹介します。

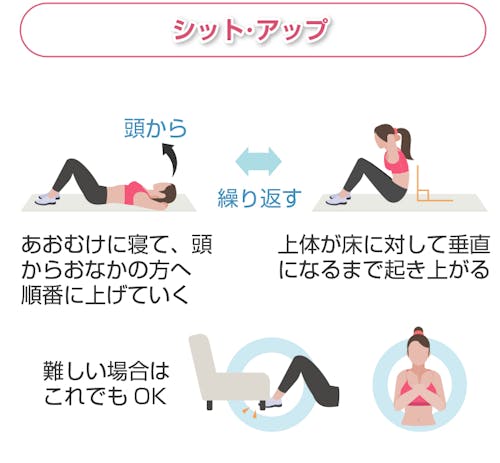

2-1.シット・アップ

まずはいわゆる「腹筋」と呼ばれるトレーニング、「シット・アップ」をご紹介しましょう。

ただしシット・アップは腹直筋だけでなく脇腹の腹斜筋などを含めた腹部全体や、股関節の腸腰筋、太ももの大腿(だいたい)直筋などさまざまな筋肉を鍛えることができる筋トレ種目です。

そのため腹直筋以外の力が使われやすく、腹筋を割るために最適な種目とはいえません。

腹筋を割るだけでなく、おなか全体を鍛えて引き締めたい方に適しているといえるでしょう。

シット・アップではまずあおむけに寝て膝を立てた姿勢になります。

両手で頭を抱え、頭から肩、おなか、腰の順にゆっくり起こしていきます。

上体が床に垂直になるまで起き上がったら、今度は逆に腰から順番に戻してあおむけの姿勢に戻ります。

きついと感じた場合はソファなどに足先を引っかける、腕を胸の前で組むなどすると負担が軽くなります。

しかし軽い負担では腹筋は割れないため、無理のない範囲で負担を増やすようにしましょう。

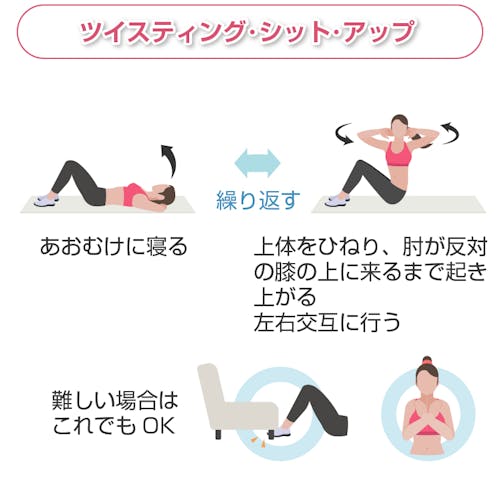

2-2.ツイスティング・シット・アップ

ツイスティング・シット・アップは体を左右にひねるため、シット・アップ以上に側部の腹筋に効果のある種目です。

こちらも腹筋を割るというよりおなか全体を引き締めたい方のためのトレーニングだといえるでしょう。

ツイスティング・シット・アップではまずあおむけに寝て膝を曲げます。

次に頭を両手で抱え、上体をひねりながらゆっくり起こしていきます。

体を起こし切ったときに肘が逆側の脚の膝の上になるようにひねるのがポイントです。

シット・アップと同様に、きついと感じた場合はソファなどに足先を引っかける、腕を胸の前で組むなどすると負担が軽くなります。

しかしその場合は腹直筋への負担が大きく減り、腹筋を割るには適さなくなるため注意が必要です。

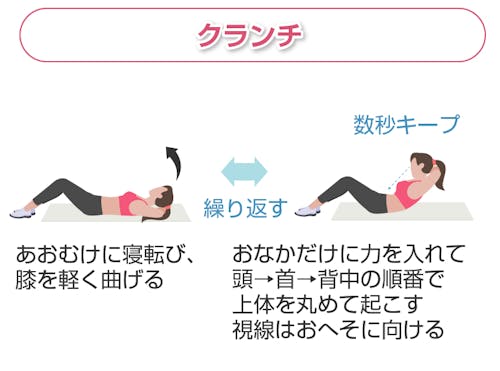

2-3.クランチ

クランチはダイレクトに腹直筋の上部を鍛えることができるため、腹筋を割るために避けて通れない種目といえるでしょう。

クランチではまずあおむけに寝転び、膝を軽く曲げます。

おなかだけに力を入れつつ頭、首、背中の順番で上体をゆっくり丸めるように起こしていきます。

この際におへそを見るようにしながら起こすこと、脚や首などの力をしっかり抜くことがポイントです。

数秒キープした後に上体をゆっくりと戻していきます。

クランチはシット・アップと違って体を起こし切らないことが特徴です。

慣れてきたら脚を上げ、膝を直角に曲げた状態で行うと負荷を高めることができますよ。

その際は膝とおでこを合わせるイメージで、上体を数秒かけてゆっくり起こしてみてください。

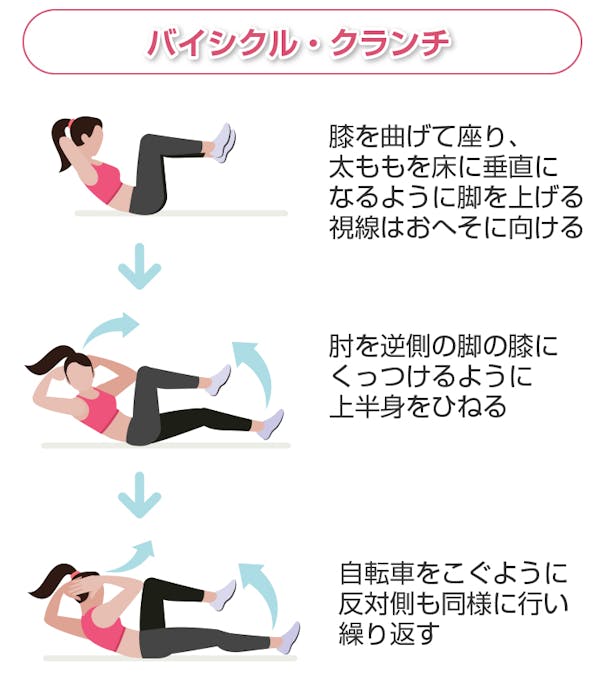

2-4.バイシクル・クランチ

バイシクル・クランチは腹直筋に加えて脇腹の腹斜筋や股関節の腸腰筋まで鍛えられる種目です。

バイシクル・クランチはまず膝を曲げて座り、太ももを床に垂直になるように脚を上げます。

両手を頭の後ろで組み、視線はおへそに向けます。

肘を逆側の脚の膝にくっつけるように上半身をひねります。

この動作を、自転車をこぐようなイメージで繰り返します。

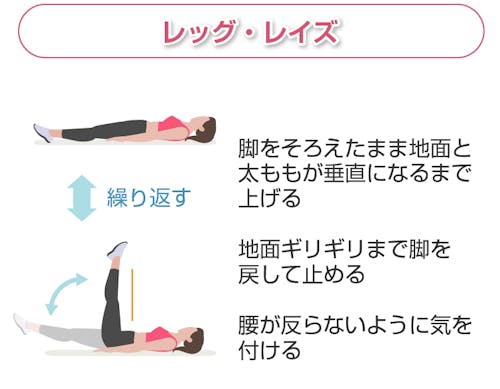

2-5.レッグ・レイズ

レッグ・レイズは腹直筋の下部を集中的に鍛えることのできる種目のため、腹筋を割るために有効です。

レッグ・レイズはまずあおむけの状態で脚を伸ばします。

その状態から両脚をそろえ、かかとをくっつけたまま浮かせます。

かかとを離さないように注意しつつ、地面と太ももが垂直になるまで上げます。

地面ギリギリまで脚を下ろして止め、その状態から垂直に上げる動作を繰り返します。

動作の最中に腰が反らないように気を付けてくださいね。

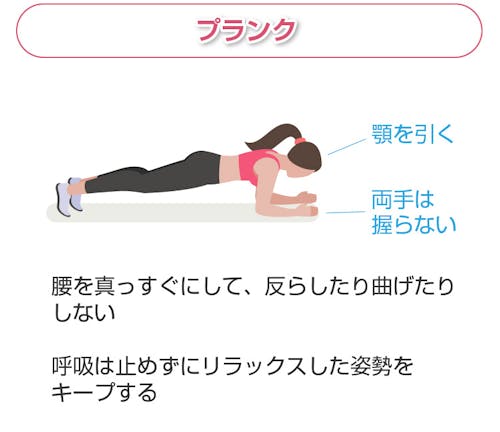

2-6.プランク

プランクは腹筋や背筋といったおなか周りの体幹全体を鍛えることのできる種目です。

プランクはまず両肘を床につけ、うつぶせの状態になります。

おなかに軽く力を入れながら腰を浮かせます。

頭から背中全体、腰、かかとまでが一直線になるように意識し、姿勢を30秒キープします。

これを1セットとし、2〜3セット行いましょう。

その際に肩や腕に力が入らないようにし、腹筋で体を支えることを意識しましょう。

片手を伸ばしたり片脚を浮かしたりしてみるとより負荷を高めることができますよ。

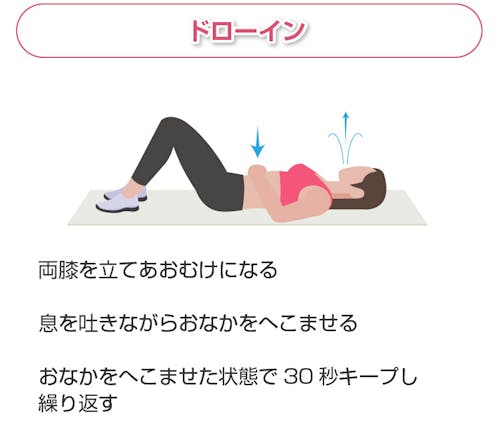

2-7.ドローイン

ドローインは腹部から下腹部、特にインナーマッスルを鍛えることのできる種目です。

ドローインはまずあおむけに寝て膝を立て、その状態で腹式呼吸を繰り返します。

この際、おなかに風船があるイメージで、息を吸うときに膨らんで吐いたときにへこむことを意識しましょう。

その後ゆっくりと息を吐きながらおなかをへこませていきます。

限界までおなかをへこませた状態で息を吐き切り、10~30秒キープします。

またドローインは立った状態で行うことも可能です。

その際は姿勢を真っすぐにし、肩の力を抜くことを意識しましょう。

寝転んだ状態でのドローインは2セット、立った状態でのドローインは5セット行うのがおすすめです。

就寝時はもちろん、通勤中や会議中などの隙間時間にも手軽にできるため、腹筋を割りたい方はぜひ生活に組み込んでみてくださいね。

3.体脂肪率を下げるための有酸素運動

「体脂肪率を下げるにはどんな運動が効果的なんだろう?」

おなかに乗った脂肪を減らすにはどうすれば良いか、気になりますよね。

体脂肪率を下げ、おなかの脂肪を減らすには有酸素運動を継続的に行う必要があります。

有酸素運動は脂質と糖質をエネルギー源として使用するため、体脂肪率の減少に効果があるのです。

この章では手軽に行える有酸素運動を紹介していきます。

自分の体力や生活に合ったものを選んでみてくださいね。

【関連情報】 「ダイエットに効果的な運動は?有酸素運動と筋トレについて徹底解説」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください

3-1.ウォーキング

ウォーキングは有酸素運動のなかでも体への負担が少ない運動です。

特別な装備もいらないため、普段運動に慣れていない方でも気軽に始められることが特徴です。

しかしそれは裏を返すと、短時間で体脂肪を大幅に減らすのは容易ではないということです。

腹筋を割ることが目的の場合は、あくまで補助的な位置付けと考えた方が良いかもしれません。

通勤時に一駅歩くようにする、買い物に徒歩で行くようにするなど、通勤や家事の一部に組み込んでみても良いでしょう。

3-2.ジョギング

ジョギングは、ウォーキングでは物足りないという方や持久力を高めたい方に適している有酸素運動です。

ジョギングは主に運動不足の解消や健康の増進を目的に、人としゃべれるくらいのゆっくりとした快適なペースで走ることを指しています。

ジョギングはウォーキングよりも多少体に負担をかける有酸素運動といえます。

ジョギングでもまだ物足りないという方は、より速いペースで走るランニングに挑戦してみましょう。

3-3.水泳

水泳は体脂肪率を効率良く減らせる有酸素運動です。

水泳では全身に水の抵抗を受けることから多くのカロリーを消費できるため、体脂肪を効率的に減らせます。

より効率を求めるのであれば、クロールやバタフライなどのカロリー消費量の大きな泳法を選んでみてください。

3-4.サイクリング、フィットネスバイク

サイクリングやフィットネスバイクはカロリー消費量をコントロールしやすい有酸素運動です。

サイクリングであればコースの勾配の有無などによって、フィットネスバイクでは負荷の調整によってカロリー消費量を調整できることが大きな特徴です。

サイクリングでは山間部などの勾配の大きなコースを選んで走る、フィットネスバイクでは負荷を大きくすることでカロリーを大量に消費できますよ。

3-5.マウンテン・クライマー

マウンテン・クライマーは自宅でできるカロリー消費量の多いトレーニングです。

体脂肪の燃焼に加え、おなか周りの腹直筋や腸腰筋も鍛えられるため一石二鳥の種目といえるでしょう。

マウンテン・クライマーはまずうつぶせの状態で肩と床を垂直に結んだ線上に手を置き、腕立て伏せの姿勢になります。

頭から脚までが一直線になるように意識して姿勢をキープしてください。

片脚の膝を胸に引きつけるように曲げ、素早く左右の脚を入れ替えます。

もも上げの動きをイメージしながら20秒間、3セットを目安に繰り返します。

お尻が上下に動くと効果が落ちるため、真っすぐの姿勢をキープすることがポイントです。

余裕ができてきたら動きを大きく、早くすることでより効果的に体脂肪を燃やせますよ。

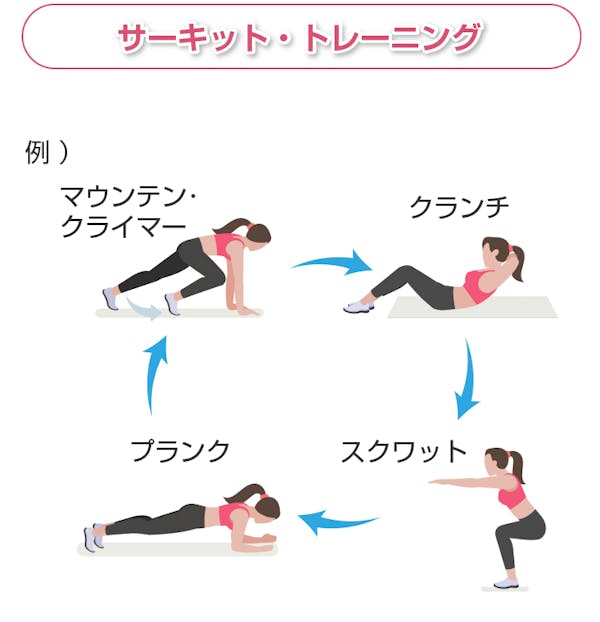

3-6.サーキット・トレーニング

サーキット・トレーニングは筋トレの間に有酸素運動を挟み、筋肉の増強と体脂肪の燃焼を同時に目指せるトレーニング方法です。

基本的に休息を挟まずに連続して運動するため、きついと感じる方が多いでしょう。

しかし休息を挟むと効果が薄れてしまうため注意が必要です。

サーキット・トレーニングで選ぶ種目は鍛えたい部位などにより自由に選べます。

代表的な種目としてはスクワットやもも上げなどに加え、腹筋を割るために有効なプランクやクランチ、マウンテン・クライマーなどがあります。

種目をうまく組み合わせれば、腹筋の増強と体脂肪率の減少を同時に狙えますね。

4.腹筋を割るための食事のポイント

「運動以外にも腹筋を割るためにできることはあるのかな?」

筋トレと有酸素運動だけで腹筋を割れるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。

運動以外でぜひともチャレンジしたいのが食事のコントロールです。

この章では腹筋を割るための食事のポイントを解説していきます。

ポイント1 たんぱく質を十分に摂取する

腹筋を割るためにはたんぱく質を十分に摂取するようにしましょう。

たんぱく質は筋肉が増強される際に利用される物質のため、筋トレの効果を高めたい方には欠かせない栄養素です。

たんぱく質を構成するアミノ酸でも、「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンは筋肉の維持や増強に最も重要だといわれています。

分岐鎖アミノ酸は体内で合成できず、食物として摂取しなくてはならない「必須アミノ酸」に該当します。

分岐鎖アミノ酸はまぐろの赤身、鶏肉、かつお、牛肉、卵、牛乳などに特に多く含まれているため、これらの食材は特に意識的に摂りましょう。

しかし腹筋が割れるほど鍛えるには、たんぱく質は通常の食事だけでは足りません。

筋肉を増強したい場合は1日に体重1kg当たりたんぱく質を2g摂取する必要があるといわれています[2]。

これは体重60kgの方ならば、毎日120gのたんぱく質を摂る必要があるということです。

高たんぱく質で知られる鶏のささみ肉でさえ含有量は100g中23.9gのため[3]、毎日500g食べなくてはならず現実的とはいえません。

そのため、腹筋を割るのに十分なたんぱく質を摂るためには積極的にプロテインを利用しましょう。

ポイント2 ビタミンやミネラルを十分に摂取する

ビタミンやミネラルを意識的に摂ることも心掛けましょう。

筋肉の増強にはたんぱく質以外にも一部のビタミンやミネラルが重要な役割を果たします。

特にビタミンB群の仲間であるビタミンB1、B2、B6は運動に必要なエネルギーの代謝に関わり、筋肉・血液をつくる際も大きな役割を果たしているため筋肉と深い関係にあるといえます。

またミネラルでは筋肉の収縮を制御するマグネシウム、心臓機能や筋肉の調整に関わるカリウムなどが深く関係しています。

たんぱく質と共にこれらのビタミン・ミネラルも日々しっかり摂っておきましょう。

ポイント3 摂取カロリーを制限する

腹筋を割るためには摂取カロリーの制限も必要です。

腹直筋の上に脂肪が乗っていては、どれだけ筋トレで鍛えようと腹筋は割れません。

1日にどの程度までカロリーを摂取しても良いかは普段の活動量や強さ、年齢によって変わります。

次の表を参考に、普段の活動内容と照らし合わせ、ご自身の「身体活動レベル」を確認してみましょう。

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い | 生活のほとんどを座って過ごし、体を動かす機会がほとんどない場合 |

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、職場で歩いたり立ったりする、通勤や買い物などで歩く、軽いスポーツを行うといった機会がある場合 |

| 高い | 歩いたり立ったりすることが多い仕事に就いている場合、あるいは余暇にスポーツなどを行う活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

それぞれの身体活動レベルの方が1日に必要と推定されるカロリー(エネルギー量)は以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

体脂肪を減らすには、自分のライフスタイルがどのレベルに該当するかを知り、摂取カロリー(エネルギー摂取量)を消費カロリー(エネルギー消費量)よりも下回るように制限する必要があります。

ヒトの体のエネルギー源となるのは炭水化物(糖質)、たんぱく質、脂質の3種類の栄養素だけであり、これらはエネルギー産生栄養素と呼ばれます。

炭水化物(糖質)とたんぱく質のカロリーは1g当たり約4kcal、脂質のカロリーは1g当たり約9kcalです[4]。

たんぱく質は先述のとおり筋肉の材料となるため、筋トレ中は欠かせません。

一方、炭水化物(糖質)と脂質はエネルギーとして使い切れないと体脂肪として体に蓄えられてしまい、肥満の原因になることで知られています。

カロリー制限を行う際には、これらの栄養素の摂取量を適切に減らすと良いといえるでしょう。

炭水化物(糖質)は主食となるご飯やパン、麺類、甘いもの、脂質は肉類やバター、食用油などに多く含まれています。

これらの食品の摂り過ぎに注意しましょう。

厚生労働省は1日に摂取するカロリー(エネルギー量)に対し、脂質から摂取するカロリーを20〜30%、炭水化物から摂取するカロリーを50〜65%に抑えるという目標量を設定しています[4]。

ただし無理な食事制限は栄養不足による不調を招いたり、リバウンドの原因になったりするので注意してくださいね。

ポイント4 食物繊維を十分に摂取する

食事の改善を行う際には、食物繊維を十分に摂取することも重要です。

食物繊維は炭水化物の一種で、食べ物に含まれるヒトの消化酵素では消化することのできない物質です。

食物繊維は消化・吸収されずに大腸まで到達し便の材料となったり、大腸にすむ善玉菌の餌となって繁殖を促したりする作用があるため、おなかの調子を整える効果があるといわれています。

減量のために食事量を減らすと、便秘に陥ってしまいがちです。

その予防のために食物繊維は欠かせない栄養素であるといえます。

また、食物繊維には脂質や糖質などを吸着して体外に排出するはたらきがあります。

食物繊維を多く摂ることで、食べてしまった脂質や糖質の吸収を妨げることができるのです。

食物繊維自体が1g当たり0〜2kcalと低カロリーであるのも魅力的です[5]。

このため食物繊維を多く含む野菜や豆類、きのこ類、海藻類などはカロリーが低めで、腹持ちが良いとされています。

またビタミンやミネラルが豊富な食品が多いことも特徴です。

食事の最初に食物繊維を含むサラダなどを食べると満腹感を得やすくなるため、食べ過ぎが心配な方は試してみてくださいね。

5.腹筋を割るための方法のまとめ

腹筋は誰でも最初から割れていますが、割れて見えるためには腹直筋を鍛えて分厚くし、体脂肪を減らす必要があります。

腹直筋を鍛えるにはクランチやレッグ・レイズ、プランク、ドローインなどの筋トレが有効です。

また体脂肪を減らすにはジョギングや水泳、マウンテン・クライマーなどの有酸素運動が効果的です。

腹筋を割るためには食生活にも気を遣う必要があり、たんぱく質の摂取は特に重要です。

筋肉を増強するには毎日体重1kg当たり2gのたんぱく質摂取が求められるため、食事に加えてプロテインも活用しましょう [6]。

また自分のライフスタイルに合わせて摂取カロリーを制限し、体脂肪を減らす必要があります。

食物繊維は糖質や脂質の吸収を抑える上に腹持ちも良いため、積極的に摂取しましょう。

ビタミンやミネラルなどの筋肉のはたらきに関わる栄養素も欠かせません。

この記事を参考に、バキッと割れた腹筋を手に入れてくださいね。