「健診で、血圧が高めって言われたけど、このままで良いのかな……」

「周りにも高血圧の人がたくさんいるけど、みんな元気そうだから、問題ないのでは?」

漠然とこんな思いを抱いていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

高血圧は、血圧が一定の値を超えて高くなった状態を指しますが、それ自体は症状がないため放置されがちです。

しかし、心筋梗塞や脳卒中など、命にかかわる危険な病気を引き起こすリスクを高める「サイレントキラー(=静かな殺し屋)」ともいわれているのです。

この記事では、高血圧の人がなりやすい病気やそのメカニズムについて解説します。

1.血管は沈黙の臓器。自覚症状がなく突然死を招くサイレントキラー

日本では年間約10万人が脳心血管病で亡くなっていることをご存じでしょうか?

多くが心筋梗塞などの心臓の異常による死亡で、その原因となるのが動脈硬化などの血管の病気です。

実は、こうした血管の病気と深くかかわっているのが、高血圧なのです。

高血圧は血液が血管の壁を押す圧力が高い状態ですが、これといった自覚症状がないため、「血圧が高め」と指摘されても放置してしまっている人が多く、血圧がコントロールされている人は高血圧の人の全体の半分に満たない状況です[1]。

しかし、そのまま何もせずに過ごしていると、水面下で血管の老化がじわじわと進行し、やがては先に述べたような致命的な病気を引き起こしかねないところにその恐ろしさがあります。

これが、高血圧が「サイレントキラー」といわれる所以です。

これから、高血圧がこうした病気を引き起こすメカニズムや、高血圧の人がなりやすい病気について紐解いていきましょう。

[1] 苅尾七臣ほか6名著『高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 循環器内科の名医が教える 最高の治し方大全』(文響社)

2.高血圧が引き起こす「動脈硬化」がさまざまな病気の原因に

突然死を招く血管の病気には、血管が詰まる梗塞(心筋梗塞など)と、血管が破れる出血(脳出血など)の2種類がありますが、これらはいずれも動脈硬化が原因で起こります。

高血圧はこの動脈硬化を進める原因の一つです。

高血圧の人がなりやすい病気を理解するために、まず高血圧と動脈硬化の関係を正確に知っておきましょう。

2-1.高血圧→動脈硬化→病気になるメカニズム

動脈硬化とは、「血管が硬くもろくなっている状態」のことをいいます。

例えるなら、古くなってしなやかさを失ったゴムホースのようなものというと、イメージしやすいかもしれませんね。

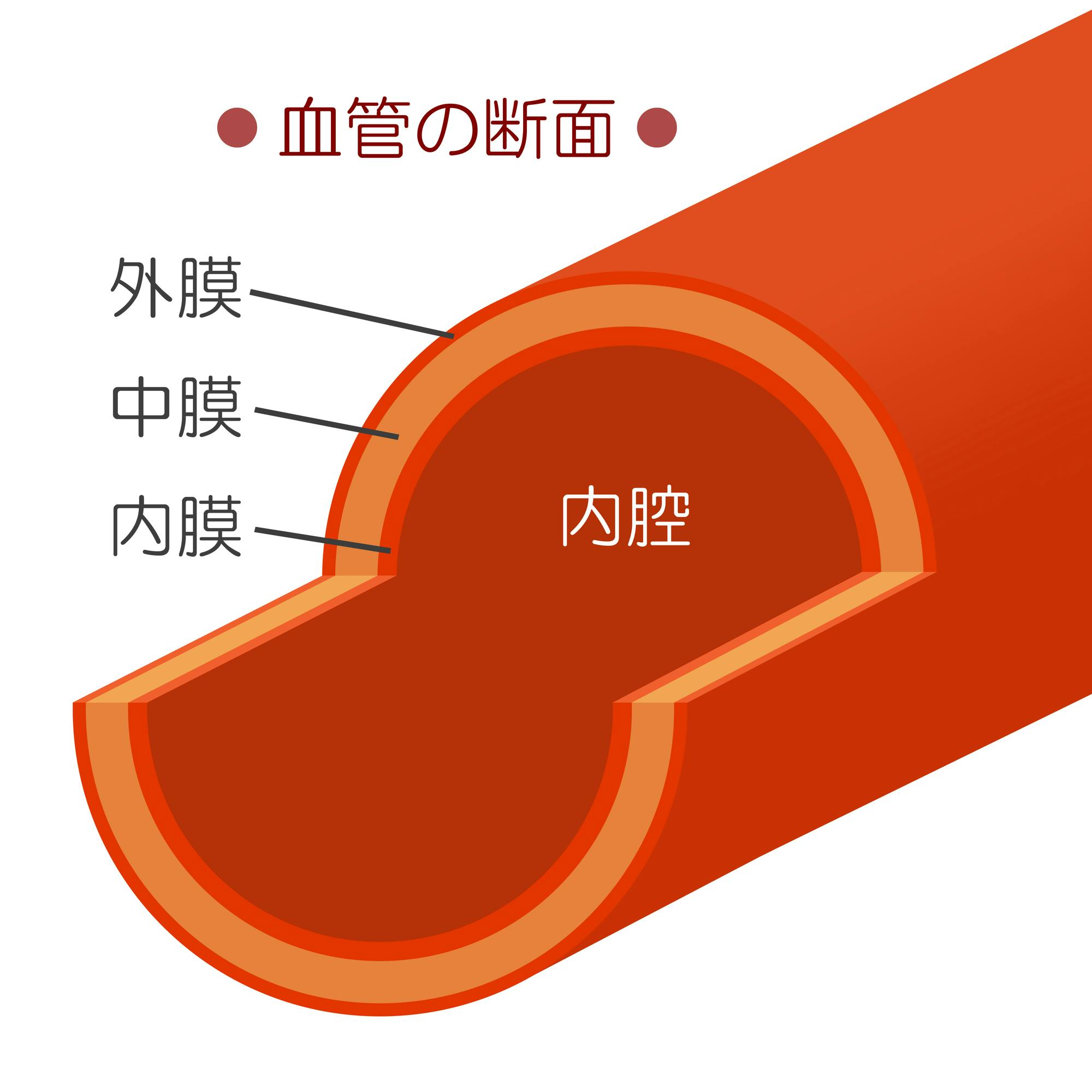

高血圧と動脈硬化について理解するために、まず、血管の構造からみていきましょう。

血管は外膜、中膜、内膜の3層構造をしています。

中膜は弾力性のある線維組織(コラーゲンとエラスチン)と筋肉でできており、しなやかに血液を押し流します。

ところが年齢と共にこの中膜は徐々に弾力を失って硬くなり、血液が循環しにくくなっていきます。

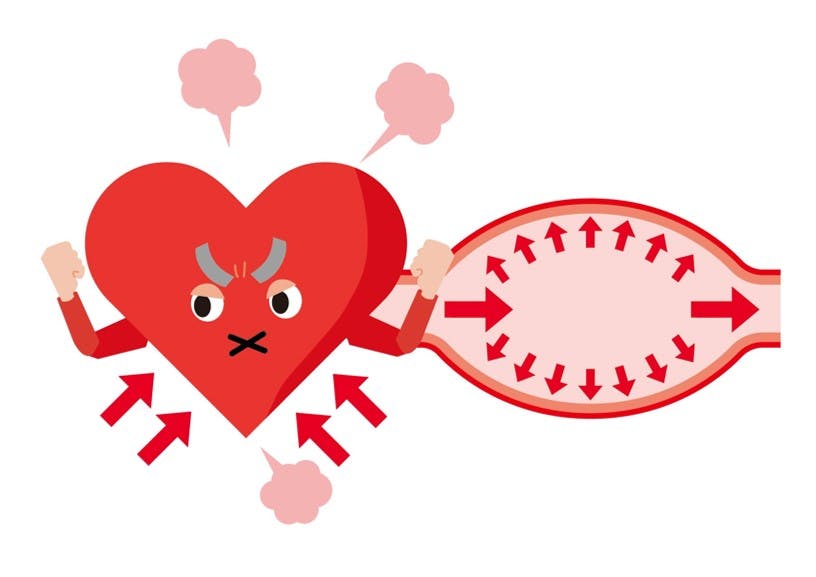

すると心臓はがんばってより強い力で血液を送り出そうとするため、血管壁にかかる圧力が上がってしまうことに。

ここまではだれにでも起こり得る一種の老化現象で、ゴムホースでいうなら避けられない経年劣化といったところでしょうか。

ところが血管壁に常に強い圧力がかかっている高血圧の状態が続くと、血管は柔軟性を失うばかりか、傷つきやすくなってしまいます。

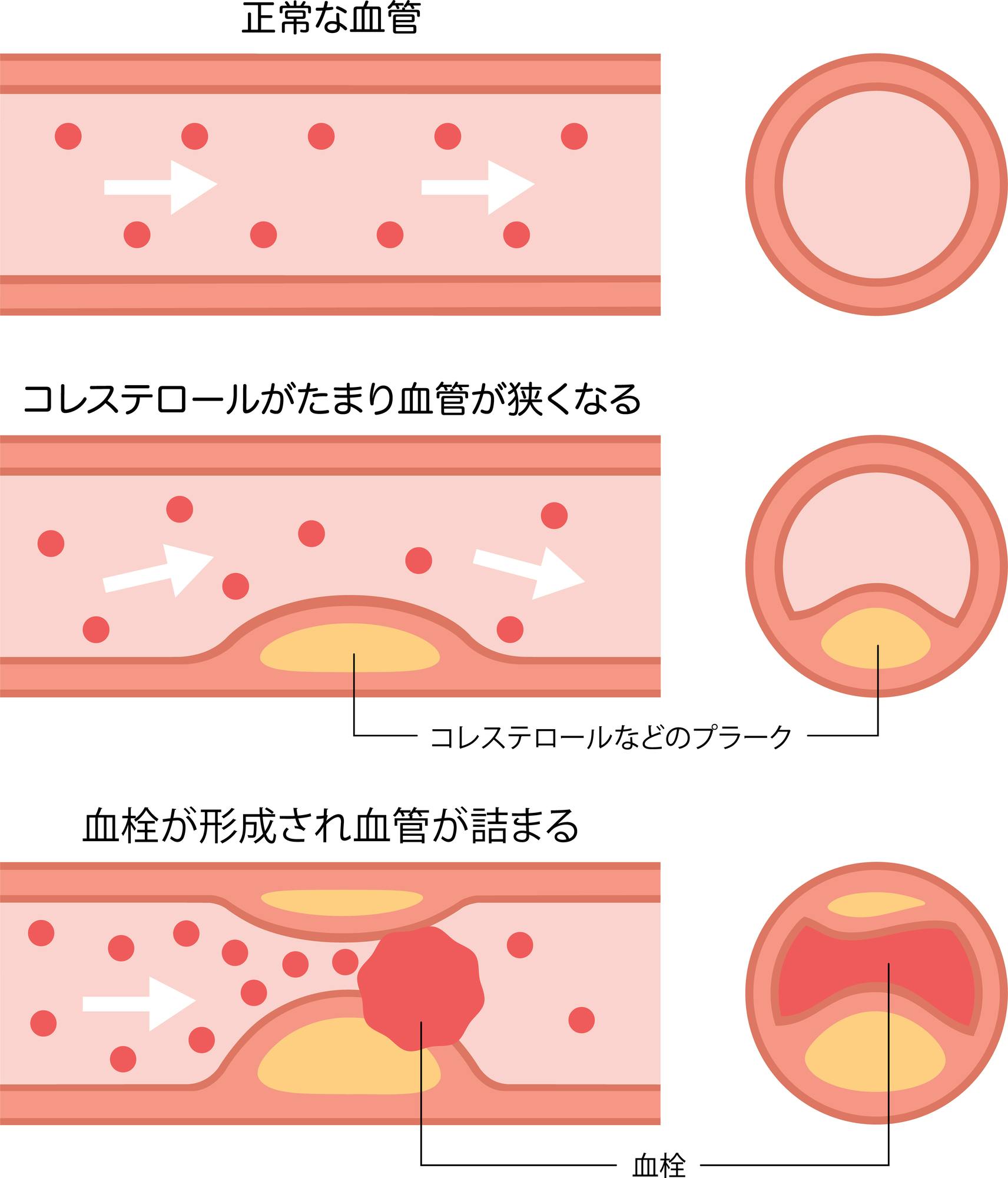

血管に傷ができると、それをきっかけに内膜にコレステロールが入り込み、炎症反応で「プラーク」と呼ばれるこぶができて血管の壁が厚くなります。

これを繰り返すうちに血管の内腔が狭くなり、だんだんと血液の通りが悪くなっていきます。

そして、ついには狭くなった内腔に血栓(血の塊)ができて詰まったり、血流の圧力に耐えきれずに血管が破れたりして、心筋梗塞や脳出血といった病気を引き起こすことになるのです。

2-2.高血圧と動脈硬化は悪循環の関係

先に述べたように、高血圧とは血管壁に強い圧力がかかり続けている状態のことです。

高血圧によって動脈硬化が引き起こされると、血管の壁が厚くなり弾力性が失われ、さらに高血圧が加速するという悪循環に陥ってしまいます。

高血圧の人がなりやすい病気とは、この高血圧と動脈硬化の悪循環の結果起こる病気と言い換えることができます。 高血圧の人がなりやすい病気は、次に述べるようなさまざまな高血圧の合併症というわけです。

3.高血圧の人がなりやすい病気

高血圧になると、体中のありとあらゆる血管がダメージを受けるため、全身の血管系の病気のリスクが高まります。

高血圧の人がなりやすい病気にもいろいろとありますが、そのなかでも特に重大なのは、日本人の死亡原因の第2位である心疾患、第3位の脳血管疾患です[3]。また、腎疾患や眼底出血なども高血圧の人が気をつけたい病気です。

高血圧の人がなりやすい病気として、具体的にどんな疾患が考えられるのか、脳の病気、心臓の病気、血管の病気、腎疾患、その他全身の疾患に分けてご紹介します。

[3] 苅尾七臣ほか6名著『高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 循環器内科の名医が教える 最高の治し方大全』(文響社)

3-1.脳の病気

脳梗塞

なんらかの理由で形成された血栓が、脳血管に詰まる病気です。

詰まった血管より先の部分へは血液が届かなくなるため脳の細胞が死んでしまい、命を取り止めた場合も体の麻痺や言語障害などの後遺症を残すことがあります。

脳卒中のなかで一番患者が多いのが脳梗塞です。

脳出血

動脈硬化などによってもろくなった脳の血管が圧力に耐えきれずに破れ、出血する病気です。

出血した部位によっては麻痺や言語障害などの後遺症が残るだけでなく、命の危険な状態になることもあります。

くも膜下出血

脳の表面の大きな血管にできた瘤(こぶ)が破裂して、くも膜と呼ばれる膜と脳との間にある空間に出血する病気です。

激しい頭痛と意識障害が突然起こり、命を落としてしまうこともあります。

3-2.心臓の病気

狭心症

心臓の筋肉に酸素や栄養を送っている冠動脈が狭くなり、一時的に心筋が酸素不足に陥って、胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。

症状は通常数分以内に治まりますが、放置すると冠動脈が完全に詰まり、心筋梗塞を引き起こす可能性もあります。

心筋梗塞

心臓の冠動脈が完全に詰まり、心筋が壊死(えし)に陥る病気です。

突然発症し、激しい痛みに襲われますが、高齢者や糖尿病の人は無痛の場合もあります。

日本では年間約15万人が発症し、死に至ることもあります。

3-3.血管の病気

大動脈解離

大動脈の血管壁が中膜で剥離して、裂け目から血液が流れ込んでしまった状態を「大動脈解離」といいます。多くの場合、発症時に胸部や背中に激痛が現れ、迅速な治療を要します。

大動脈瘤

大動脈が「こぶ」のように病的にふくらんだ状態で、多くは初期には無症状です。こぶが破裂すると、胸や背中、お腹などに痛みを感じたり、吐き気が起こったりし、出血した場合は急激に血圧が下がって死に至るケースもあります。

3-4.腎疾患

腎硬化症

動脈硬化によって腎臓に流れる血液の量が減り、腎機能が低下した状態です。

尿をつくる腎臓、特に糸球体(しきゅうたい)と呼ばれる細い血管の集まった部分が障害されると、老廃物の十分なろ過ができなくなり、慢性腎不全に陥ります。

この状態を放置すると、腎機能が著しく低下し、人工透析や腎移植が必要となることもあります。

3-5.その他全身の疾患

眼底出血

眼の奥にある「細動脈」という細い血管に動脈硬化が起こってもろくなり、破れて出血した状態です。

多くは網膜の出血のことを指し、高血圧によって眼底出血などの網膜の異常をきたしたものを「高血圧網膜症」といいます。

無症状のまま経過することも多いものですが、眼底出血の程度によっては視力が低下することもあります。

末梢動脈疾患

手足の血管に動脈硬化が起こると、十分な血液が流れなくなり、手足のしびれや痛みが出たり、冷えなどの症状が現れたりします。

4.高血圧の人がかかりやすい病気についてのまとめ

高血圧の人がかかりやすい病気は、実に多岐にわたることがお分かりいただけたと思います。

こうした病気を予防するために大切なのは、適正に血圧をコントロールすることにより、高血圧と動脈硬化の悪循環を断ち切ることです。

それにより、命にかかわる危険な病気のリスクは大きく減らすことが可能です。

高血圧の原因となる生活習慣を見直し、減塩、肥満の解消、運動など、できるところから少しずつでも血圧ケアに取り組んでいきましょう。

監修者紹介

この記事の監修者

自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門

教授

【経歴】

1962年、兵庫県生まれ。1987年、自治医科大学卒業。1989年、兵庫県北淡町国民健康保険北淡診療所を経て、自治医科大学循環器内科学講座助手、コーネル大学医学部循環器センター/ロックフェラー大学Guest Investigator、自治医科大学循環器内科学講座講師、コロンビア大学医学部客員教授、自治医科大学内科学講座COE教授・内科学講座循環器内科学部門教授、2009年より現職。専門は循環器内科学。特に高血圧、動脈硬化、老年病学。

【HP情報】

»自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門