「寝起きが悪いんだけど、低血圧が原因なのかな?」

「血圧が低いと健康にどんな影響があるんだろう……」

血圧が低めでこのように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

高血圧に重篤な病気を引き起こす可能性があることはよく知られていますが、低血圧にどのようなリスクがあるのかはあまり耳にしないですよね。

血圧が低いと、疲れやすかったり目まいが起きたりといった症状が現れます。

また、放置していると全身に十分な血液が供給されず、細胞や臓器が正常に機能しなくなる恐れもあります。

そこで、この記事では低血圧の定義や原因、自分でできる対策について詳しく解説します。

低血圧の関連記事

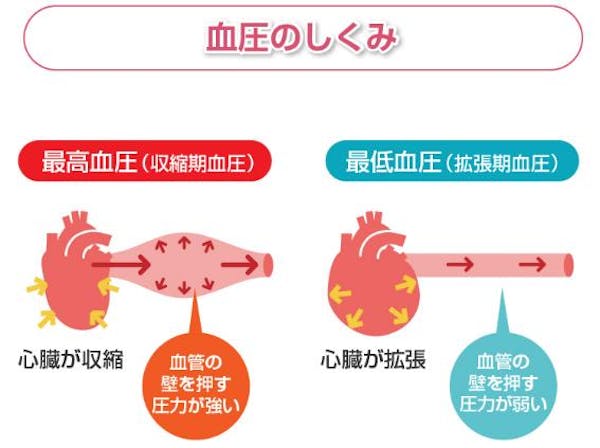

1.そもそも「血圧」とは?

「血圧」という言葉はよく見聞きしますが、そもそも血圧がどんなものかご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずはそもそも血圧がどんなものであるのか分かりやすくご説明しましょう。

血圧とは「心臓から流れる血液が血管を押す力」のことです。

通常は動脈、特に上腕(腕の肘から上の部分)の動脈における圧力を意味します。

血圧は心臓が収縮して血液を押し出すときに高くなり、反対に心臓が拡張して血液の流れが緩やかになるときには低くなります。

また、血圧には「上の血圧」と呼ばれる数値と、「下の血圧」と呼ばれる数値がありますよね。

一般的に「上の血圧」と呼ばれている数値は血圧が最も高くなるときの数値で、「最高血圧」または「収縮期血圧」といいます。

「下の血圧」と呼ばれる最も低いときの血圧は「最低血圧」または「拡張期血圧」です。

血圧の高さは、心臓が血液を押し出す力と血管の抵抗の強さで決まります。

血圧が高い状態では心臓や血管に負担がかかるため、自覚症状がない場合でも動脈硬化や心臓肥大が進行し、脳卒中や心筋梗塞、心不全などのさまざまな循環器病の原因となる可能性があります。

そのため高血圧の危険性は広く知られているのですね。

「じゃあ、正常な血圧はどれくらいなんだろう?」

と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

家庭で測定した場合の正常血圧〜高血圧の基準は以下のとおり定められています。

【家庭で測定した場合の血圧の基準値】

| 分類 | 最高血圧 | 条件 | 最低血圧 |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115mmHg未満 | かつ | 75mmHg未満 |

| 正常高値血圧(正常の範囲) | 115~124mmHg | かつ | 75mmHg未満 |

| 高値血圧(高血圧ではないが高めの血圧) | 125~134mmHg | かつ/または | 75~84mmHg |

| Ⅰ度高血圧 | 135~144mmHg | かつ/または | 85~89mmHg |

| Ⅱ度高血圧 | 145~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |

| Ⅲ度高血圧 | 160mmHg以上 | かつ/または | 100mmHg以上 |

「あれ?低血圧の基準はないの?」

と疑問に思いますよね。

低血圧については次の章で詳しくご説明しましょう。

2.低血圧とは?

「血圧がどれくらい低かったら低血圧に該当するんだろう?」

「寝起きが悪いのは低血圧のせいなのかな?」

このように気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

「低血圧」は日常的にも使われる言葉ですが、具体的にどのようなものなのかご存じの方はあまりいらっしゃらないかもしれませんね。

ここでは低血圧の定義や症状、分類についてご説明します。

2-1.低血圧の定義

高血圧の定義は明確にされていますが、低血圧はどのように定義付けられているのでしょうか。

実は、日本国内には低血圧の明確な診断基準はありません。

ただし、一般的には最高血圧が100mmHg未満の場合、低血圧と診断されています [1]。

またアメリカでは最高血圧が90mmHg未満、最低血圧が60mmHg未満という診断基準が用いられています [2]。

血圧が低い状態が続くとさまざまな症状を引き起こします。

なんらかの病気の症状として低血圧が現れているケースもあるので、国内に明確な診断基準がないからといって軽視せず、低血圧が疑われる場合には医師に相談するようにしましょう。

[1] 公益社団法人 日本医師会「見逃されやすい低血圧」

[2] NHLBI(アメリカ国立心肺血液研究所)「Low Blood Pressure」

2-2.低血圧の症状

「低血圧にはどんな症状があるんだろう?」

「具合が悪いんだけど、これは低血圧の症状なのかな?」

このように気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

血圧が低過ぎると、全身に十分な血液が供給されず細胞が酸素や栄養素を十分に受け取ることができなくなるためさまざまな症状が現れる場合があります。

目まいや立ちくらみ、朝起きられないといった症状は低血圧の影響として代表的なものですよね。

そのほか頭痛、動悸、全身の倦怠感などの身体的な症状に加え、不安感、不眠、食欲不振といった精神的な症状が生じる場合もあります。

これらの症状に悩まされているという方は低血圧によるものである可能性があります。

ほかの病気が隠れている可能性もあるので医師に相談し、症状の改善を目指しましょう。

また血圧が低い状態が続くと全身に十分な血液が供給されず、細胞が十分な酸素や栄養を受け取ったり老廃物を取り除いたりすることができなくなるため、細胞や臓器が正常に機能しなくなる恐れもあります。

2-3.低血圧の分類

一口に「低血圧」といっても原因などによって性質が異なり、一般的に以下の4つに分類されます。

【低血圧の分類】

- 本態性低血圧(一次性低血圧)

- 症候性低血圧(二次性低血圧)

- 起立性低血圧

- 食事性低血圧(食後低血圧)

ここでは低血圧の原因や症状について解説していきましょう。

2-3-1.本態性低血圧(一次性低血圧)

「本態性低血圧」は「一次性低血圧」ともいい、原因となる特別な病気がないにもかかわらず血圧が慢性的に低い場合のことを指します。

低血圧の多くはこの本態性低血圧で、遺伝によるケースが一般的です。

本態性低血圧の場合、特に自覚症状がない場合には病気とはいえません。

2-3-2.症候性低血圧(二次性低血圧)

「症候性低血圧」は「二次性低血圧」ともいい、体質的なものとは別に何らかの原因で血圧が下がっている状態のことをいいます。

心臓病や内分泌の異常、末期のがんといった病気や、胃腸疾患による栄養不良、けがによる大出血、降圧剤や向精神薬などの薬の作用などによって起こります。

2-3-3.起立性低血圧

「起立性低血圧」とは、急に立ち上がったときや体を動かしたときに急激に血圧が下がる状態のことです。

起立性低血圧は自律神経による血圧の調節がうまくいかず、下半身にたまった血液が心臓に戻りにくくなることで起こります。

立ち上がる際、目まいや立ちくらみなどを起こしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは多くの場合、起立性低血圧によるものです。

ただし頻繁に起こる場合、何らかの病気が隠れている場合もあるため、精密検査を受けた方が良いでしょう。

2-3-4.食事性低血圧(食後低血圧)

「食事性低血圧」または「食後低血圧」は食後に生じる一時的な低血圧です。

血流が胃に集中し、血液が心臓に戻りにくくなることで発生します。

食後に倦怠感が生じたり、立ちくらみや失神を起こしたり、胃もたれや吐き気、眠気が起こったりといった症状が特徴です。

もしそのような状態になってしまった場合、ゆっくりと姿勢を変えるように注意しましょう。

3.低血圧改善のために日常生活でできること

「低血圧を改善するためにはどうしたら良いんだろう?」

「日常生活でできることはないのかな?」

というのが気になるところですよね。

ここからは日常生活の中で行える、血圧を上げるための方法を紹介していきます。

【低血圧改善のための方法】

- 食生活を改善する

- 水分をしっかり摂る

- 血液循環を良くする運動を行う

- 食後にカフェインを摂る

3-1.食生活を改善する

低血圧の方は食欲不振の症状が出ている場合もあり、食事がおろそかになりがちです。

特に起立性低血圧は体重の減少で悪化するといわれています。

栄養バランスの取れた食事を三食きちんと摂るよう心掛けましょう。

また塩分をきちんと摂取することも重要です。

塩分の摂り過ぎは高血圧の原因となるため血圧が高い方には禁物ですが、低血圧の場合には十分な塩分を摂取すべきだと考えられます。

ただし大量に摂取する必要はないので、適切な量を摂取するよう心掛けましょう。

3-2.水分をしっかり摂る

低血圧改善のためには十分な水分を摂取することも重要です。

水分摂取におすすめの飲料水>

血液量を増やし、血圧を上げると考えられるためです。

人間の身体は1日に2.5リットルの水分を失われるといわれています[3]。

食事から1リットル程度補給されるほか、体内で0.3リットルの水分が作られるため、飲み水としては1.2リットル程度摂取することが推奨されています[3]。

[3] 厚生労働省「健康のため水を飲もう講座 〜からだと水の関係〜」

3-3.血液循環を良くする運動を行う

低血圧の方の場合、手や脚などの末端部から血液が心臓にうまく戻らないということが起きがちです。

末端部の血液循環には筋肉の収縮も作用するので、末端部の筋肉を鍛え、血液の循環を良くするようにしましょう。

例えばふくらはぎの筋肉は脚の血液の循環に大きな役割を果たしています。

ふくらはぎの筋肉を鍛えるのにはウォーキングなどの運動がおすすめです。

ふくらはぎに筋肉が付くと血液の循環が良くなり、むくみの解消にもつながります。

ふくらはぎが気になる方におすすめの昇降台>

また手先の血液循環をよくするためには手を握ったり開いたりすることを繰り返す運動が良いでしょう。

3-4.食後にカフェインを摂る

カフェインには交感神経を刺激し血液の循環を良くするはたらきがあります。

食後に血圧が下がりやすいという方は食後にお茶やコーヒーなどを飲み、カフェインを摂取するのがおすすめです。

ただしカフェインを摂ることで眠れなくなる方は摂り過ぎないよう注意してくださいね。

4.低血圧の原因と自分でできる対処法 まとめ

低血圧にはっきりとした診断基準はありませんが、最高血圧が100mmHg未満の場合低血圧と診断されるケースが一般的です。

低血圧による症状は多岐にわたり、目まいや立ちくらみ、朝起きられないといったよく知られているもののほかに、頭痛や動悸、倦怠感といった身体的なものや、不安感や不眠、食欲不振といった精神的なものもあります。

これらの症状が出ているという方は医師に相談しましょう。

日常生活を送る上で低血圧を改善したいという方は、まずは食生活を見直すことから始めるのがおすすめです。

栄養バランスの取れた食事から適度な量の塩分を摂取しましょう。

また水分をしっかり摂取することや、血液の循環を良くする運動を行うことも重要です。

食後に低血圧を起こしやすい方は適度にカフェインを摂取することで交感神経を刺激し、血液の循環を良くできると考えられますよ。

低血圧に悩まされている方はこの記事でご紹介した方法を参考に改善に取り組んでみてくださいね。

この記事の監修者

医療法人煌仁会 森川内科クリニック

理事長・院長

【経歴】

奈良県立医科大学卒業、奈良県立医科大学付属病院で臨床研修医(第2内科)。その後、吉野病院、田北病院内科医長、向山病院副院長などを経て、尼崎市 塚口の地に医療法人煌仁会森川内科クリニックを設立。現在、産業医や校医も務める。

【出演番組等】

日本テレビ「月曜から夜ふかし」、TBSテレビ「水曜日のダウンタウン」、テレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」などの医療監修やフジテレビ「めざましテレビ」出演など多数

【クリニックのHP・SNS情報】

»森川内科クリニック

»X(旧Twitter)

»Instagram