「血圧の上と下の差が大きいっていわれたけど、どんなリスクがあるんだろう?」

健康診断などで上の血圧と下の血圧の差を指摘され、このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

上の血圧(収縮期血圧)と下の血圧(拡張期血圧)の差を「脈圧」といいます。

血圧が高いだけでなく、脈圧が小さ過ぎたり大き過ぎたりすることでも健康に悪影響を及ぼします。

しかし、脈圧はどの程度が正常なのか、血圧を正常に保つためにはどうしたら良いのかについても気になるところですよね。

そこでこの記事では、血圧や脈圧の正常範囲や脈圧が小さ過ぎたり大き過ぎたりする場合のリスク、脈圧を正常に保つためのポイントについて詳しく解説します。

血圧の上と下の差が気になるという方は必見ですよ。

1.正常な血圧とは

「そもそも、血圧って何のこと?」

このように疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

血圧とは、心臓から全身へと送り出される血液が血管(動脈)の内側にかける圧のことで、通常は「上腕動脈」という血管にかかる圧のことを指します。

なお、心臓は収縮と拡張を繰り返し、ポンプのような動きをすることで全身に血液を送っています。

血圧の値は心臓が収縮したときに最大となり、これを「収縮期血圧(最高血圧)」といいます。

反対に心臓が拡張したとき血圧は最低となり、これが「拡張期血圧(最低血圧)」です。

血圧は心臓から出される血液の量と血管への抵抗によって決まり、気温などの影響を受けて常に変動しています。

「正常な血圧ってどのくらいの値なの?」

というのも気になるところですよね。

成人における正常な血圧は収縮期血圧が120mmHg、拡張期血圧が80mmHg未満とされています[1]。

一方、収縮期血圧が140mmHg、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合には「高血圧」と診断されます[1]。

なお、これは「診察室血圧」と呼ばれる病院で測ったときの値で、自宅で測定する場合には5mmHg低い基準が用いられることには注意が必要です[1]。

高血圧は慢性的に血圧が高い状態のことを指し、一時的な血圧上昇は高血圧に該当しません。

一方で血圧を繰り返し測定しても正常より高い場合は、生活習慣の改善や必要に応じた服薬を通じて血圧を下げることが必要だと考えられます。

なぜ高血圧は改善しなくてはならないのか、疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

それは高血圧が「動脈硬化」のリスク因子の一つであるためです。

動脈硬化は動脈が弾力を失って硬くなった状態のことで、血流が悪くなったり血管が詰まったりしやすくなるため、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気の原因となります。

そのため高血圧は喫煙と並ぶ日本人の生活習慣病死亡に最も大きく影響する要因であるといわれているのです[1]。

一方で、血圧が低過ぎる場合にも全身に必要な血液が送られず、体内のさまざまな臓器が正常に機能できなくなる恐れがあります。

血圧は高過ぎても低過ぎても問題になるのですね。

2.血圧の上と下の差(脈圧)とは

「血圧の上と下の差にはどんな意味があるの?」

というのが最も気になるところですよね。

上の血圧と下の血圧の差は「脈圧」と呼ばれ、一般的に30〜50mmHg以内の範囲が望ましいといわれています[2]。

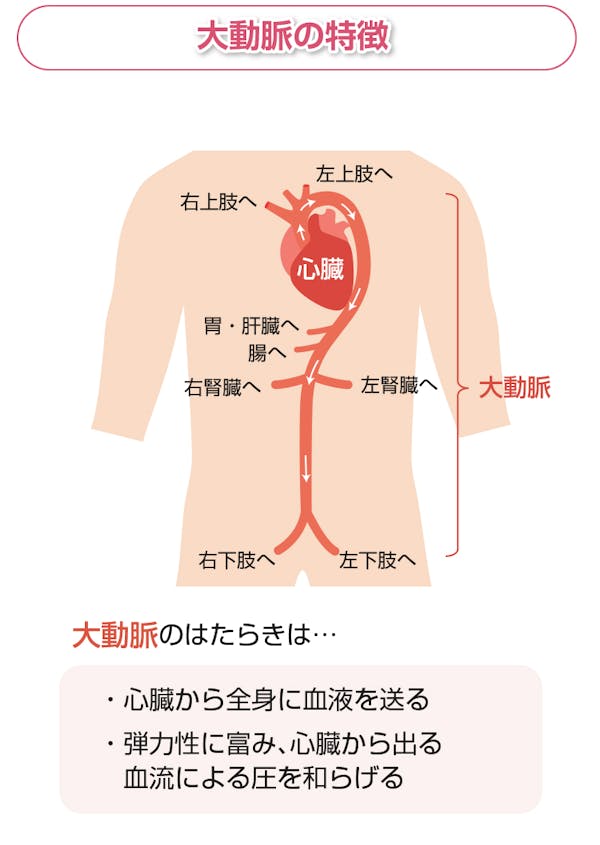

脈圧は「大動脈」の動脈硬化の程度を反映する指標であるといわれ、大きい場合にも小さい場合にも動脈硬化や「循環器疾患」発症のリスクがあります。

大動脈は心臓から全身に血液を送り出す太い血管で、弾力性に富み、心臓から出された血流による圧を和らげるはたらきをしています。

しかし、この大動脈に動脈硬化が生じると、血管のしなやかさが失われ、勢いのある血流による圧を和らげることができなくなります。

その結果心臓が収縮するときに血管にかかる圧が高くなり、反対に心臓が拡張するときに血管にかかる圧は低くなります。

これにより、脈圧が大きくなるのですね。

脈圧が60mmHgを超えると動脈硬化が進行している状態であると考えられます[2]。

その一方で、収縮期血圧が低下し、拡張期血圧が高い場合には脈圧が小さくなります。

脈圧が小さい場合、大動脈から送り出された血液が手足までスムーズに流れていないものと考えられます。

血流が悪いと次第に動脈硬化を進行させ、収縮期血圧を上昇させる原因にもなります。

つまり、脈圧は大きいだけでなく小さい場合にも動脈硬化が進行している可能性が高いと考えられます。

いずれにしても、脈圧の問題を指摘されている場合には動脈硬化の進行を抑えるための対策を講じる必要があるといえるでしょう。

3.脈圧を正常に保つためのポイント

「じゃあ、脈圧を正常に保つためにはどうしたら良いの?」

と気になった方もいらっしゃることでしょう。

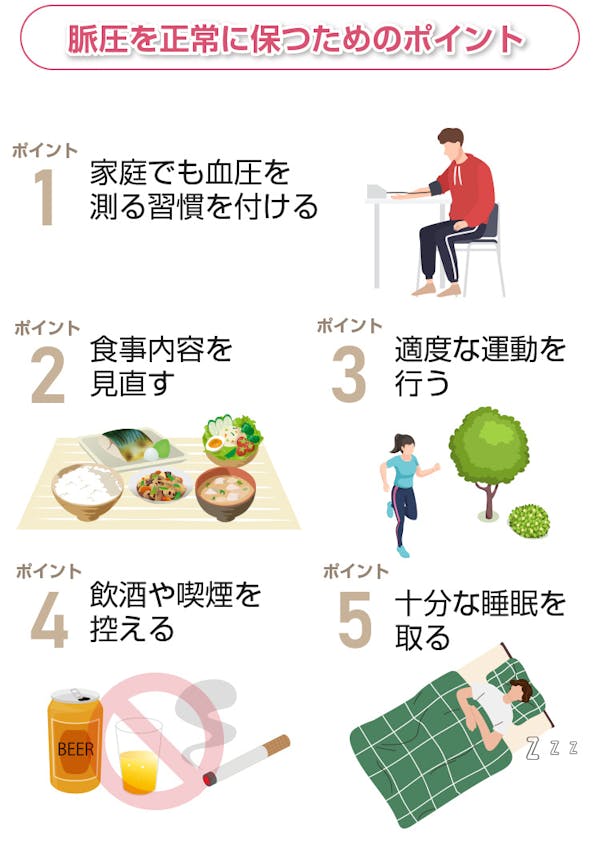

そこでここでは脈圧を正常に保つためのポイントを五つご紹介しましょう。

ポイント1 家庭でも血圧を測る習慣を付ける

正常な血圧を保つためには日頃から血圧の値を把握することが重要です。

脈圧を正常に保つために、家庭でも血圧を測る習慣を付けるようにしましょう。

血圧の値を把握することで、病院を受診した際に治療の役に立つケースもあるでしょう。

そこでまずは、家庭で使用できる血圧計を用意しましょう。

血圧を測定する前はトイレを済ませ、数分間安静にしてから測定します。

脚は組まずにリラックスした姿勢で椅子に座りましょう。

使用する血圧計のタイプに合わせて、上腕もしくは手首にカフを隙間がないように巻き、測定部位が心臓と同じくらいの高さになるよう調整し、測定してください。

測定は毎日朝と夜、決まった時間に測定すると良いといわれています。

毎日継続して測定しましょう。

ポイント2 食事内容を見直す

脈圧を正常に保つためには、食事内容を見直す必要があります。

食事は1日3食規則正しく摂り、かつ夕食は摂り過ぎないよう心掛けましょう。

また、血圧を上昇させる原因となる食塩を控えることも重要です。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、食塩の摂取目標量を1日当たり成人男性で7.5g未満、成人女性では6.5g未満に設定しています[3]。

また高血圧の予防・改善のためには男女ともに1日の食塩摂取量を6g未満とすべきであるといわれています[3]。

おすすめの減塩グッズ>

塩分を減らすと味気なく感じられるのではと不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しょうゆやソースなどの調味料はかけるのではなくつけるようにしたり、酢やケチャップなどの塩分の少ない調味料を活用したりすることでも食塩の摂取量を減らすことができますよ。

塩分の摂り過ぎを改善するためのポイントは以下の記事でご説明しています。

塩分の摂り過ぎには要注意!適切な摂取量と手軽にできる減塩のコツ

また高血圧改善のための食事のポイントが知りたい方は以下の記事をご覧ください。

高血圧の人が食事で気を付けるべきポイントとは?塩分摂取量に注意!

ポイント3 適度な運動を行う

脈圧を正常に保つために、適度な運動を行うことも有効です。

高血圧や動脈硬化を予防し、正常な血圧を保つためには、軽めの有酸素運動を行うのが良いといわれています。

有酸素運動には血液中の脂質や体脂肪の減少が期待できるほか、運動自体の効果として心肺機能や血管の機能の改善が期待できるとされています。

高血圧や動脈硬化の予防のためだけでなく、既に高血圧症を発症している場合にも、運動療法としてややきついと感じる程度の有酸素運動を1日当たり30分以上、できれば毎日行うことが推奨されています[4]。

高血圧の予防や改善にはウォーキングや軽いジョギング、自転車、水泳などの種目が推奨されています。

ただし、これまで運動をしてこなかった方が急に運動すると体に大きな負担となってしまうため、日常生活のなかで活動量を増やすことから始めてみましょう。

おすすめのスマートウォッチ>

ポイント4 飲酒や喫煙を控える

飲酒や喫煙を控えることも重要です。

たばこには有害物質が多数含まれ、血管にダメージを与えます。

喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させて動脈硬化を進行させてしまうのです。

しかし、禁煙を開始して20分後には血圧は正常値にまで下がり、2週間から3カ月経過すると心臓や血管の機能が改善すると報告されています[5]。

血圧を正常に保つために、禁煙を心掛けましょう。

おすすめの禁煙用タバコ>

禁煙する上でのおすすめの方法については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてくださいね。

禁煙の効果とは?健康への影響や禁煙するための方法を詳しく解説

また、アルコールは摂取量が増えるにつれ収縮期血圧、拡張期血圧ともに高くなることが分かっています。

しかし、飲酒が原因で血圧が高くなっている場合にも、飲酒量を減らすことで血圧を下げる効果が期待できるといわれています。

なお、アルコールが体に与える影響は、飲んだお酒の量ではなく、純アルコール量によります。

厚生労働省では、純アルコール換算で20g程度までが「節度ある適度な飲酒」としています[6]。

純アルコール換算で20gに相当するお酒の種類と量は以下のとおりです。

現在の飲酒量を確認し、適量を超えている場合には減らすよう心掛けましょう。

また、週に2日程度は休肝日を設けることも重要です[6]。

ポイント5 十分な睡眠を取る

十分な睡眠を取ることも重要です。

睡眠不足は健康にさまざまな悪影響を及ぼしますが、高血圧もその一つに挙げられます。

これは睡眠不足が「自律神経」を乱れさせるためです。

自律神経のうち、交感神経は必要に応じて血圧を上げ、一方の副交感神経は血圧を下げるはたらきをします。

しかし睡眠不足などによって自律神経のバランスが乱れると、血圧が高くなってしてしまうことがあるのです。

血圧を正常に保つためにも、十分な睡眠をとるようにしましょう。

睡眠データを可視化するおすすめのスマートウォッチ>

質の良い睡眠やぐっすり眠るための方法については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてくださいね。

4.脈圧の異常を指摘されている場合には治療が必要

既に脈圧の異常を指摘されている場合には、生活習慣を整えるだけでなく医療機関での治療が必要です。

脈圧が小さ過ぎても大き過ぎても動脈硬化が進行している可能性があります。

また血圧の異常を放置することでも動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中など重篤な疾患を発症するリスクを高めます。

そのため、血圧の異常に気付いたらなるべく早く医療機関を受診し、必要な検査や治療を受けるようにしましょう。

5.まとめ

血圧の上と下の差は脈圧と呼ばれます。

血圧が高いだけでなく、脈圧が小さ過ぎたり大き過ぎたりする場合にも心筋梗塞や脳卒中などの重篤な疾患を発症するリスクがあるので注意が必要です。

脈圧の異常に気付いたら生活習慣を改善し、動脈硬化の進行を予防することが重要だといえるでしょう。

血圧を正常に保つには、毎日血圧を測る習慣を付けるほか、食事内容を見直したり適度な運動を行ったりすることが有用です。

既に脈圧の異常を指摘されている場合には、生活習慣の改善だけでなく医療機関で検査や治療を受けましょう。