「腹痛の原因って何だろう……」

「腹痛が起こったときはどうすれば良いのかな?」

原因が分からない腹痛でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

腹痛と一言にいってもさまざまな種類があり、食生活が原因となっている場合もあれば、ストレスが原因となっている場合もあります。

また病気が腹痛を引き起こしていることもあるため、早めに医療機関を受診し原因を確かめることも重要です。

この記事では腹痛の種類や原因、腹痛の原因となる病気をご紹介します。

後半では腹痛を感じたときにできる対処法も解説しますので、腹痛でお悩みの方は最後までお読みくださいね。

1.腹痛とは

腹痛は珍しいものではありませんが、しばらくすれば自然に治まる軽度なものから、命に関わる重篤なものまであります。

場合によっては手術が必要なケースである可能性もあるので、以下のような場合には速やかに消化器内科または内科を受診しましょう。

【受診をした方が良い場合】

- 耐えられないほどの痛みを感じる場合

- これまでに経験したことがないほど痛みが強い場合

- 突然痛みが生じた場合

- だんだん、あるいはいきなり痛みが強くなる場合

- 安静にしていても長時間続く場合

- 胸の痛みや嘔吐(おうと)、下痢、吐血、下血、発熱、冷や汗、意識の低下を伴う場合

腹痛はそれを引き起こすメカニズムによって、「内臓痛」「体性痛」「関連痛」の3種類に分類されます。

内臓痛は文字どおり内臓で発生する痛みです。

内臓の神経は傷つけられたり炎症を起こしたりしても痛みを感じませんが、腸がガスで膨れた場合など臓器が伸びているときや、周囲の筋肉が収縮しているときに痛みを感じます。

内臓痛は一般的に波があり、ぼんやりとした鈍い痛みで、吐き気をもたらします。

下痢で起こるのもこの内臓痛です。

内臓痛はしばらくすると治まることが多く、痛みの発生源を特定しづらいのも特徴です。

おなかの上部の痛みは胃や十二指腸、肝臓、膵臓(すいぞう)などが原因で、おへそ辺りの痛みは小腸や結腸の上部、虫垂などの病気が原因で生じます。

また下腹部の痛みは結腸の下部や泌尿器、生殖器の病気や不調によって引き起こされます。

体性痛は臓器を包んでいる「腹膜」と呼ばれる膜が刺激を受けることで生じる痛みです。

腹膜の神経は内臓の神経とは違い、血液や感染、化学物質、炎症などによる刺激を受けたり、切れたりすることで痛みを感じます。

体性痛は鋭い痛みで場所を特定しやすく、場合によって緊急の対応を迫られることもあります。

関連痛は、原因となる部分と神経でつながっている離れた部分に生じる痛みで、体の表面の一部分に痛みを感じます。

例えば胆のう疾患のある方は、肩甲骨が痛いと感じることがあります。

痛みの発生源は腹部にある胆のうですが、神経がつながっている肩が痛いと感じてしまうのです。

また数カ月にわたって持続する痛みは「慢性腹痛」と呼ばれます。

慢性腹痛は常に痛みがある場合と、痛みが現れたり消えたりする場合のどちらも含みます。

なんらかの身体的な病気によって起こるものと、体内に具体的な病気や問題が認められないのに生じる「機能性腹痛」に分けられます。

2.腹痛の対処法

「腹痛を和らげる方法ってあるのかな?」

腹痛を緩和する方法や日頃から腹痛が起こらないように予防する方法があれば知りたいですよね。

ここからは腹痛の対処法を三つ紹介します。

腹痛に悩まされることの多い方はぜひ参考にしてみてくださいね。

対処法1 痛みを和らげる姿勢をとる

腹痛のなかでも内臓痛が起こった場合には姿勢を変えることで、痛みが和らぐことがあります。

おなか全体への周期的な鈍い痛みを感じた場合には、楽な姿勢をとるようにしてみてください。

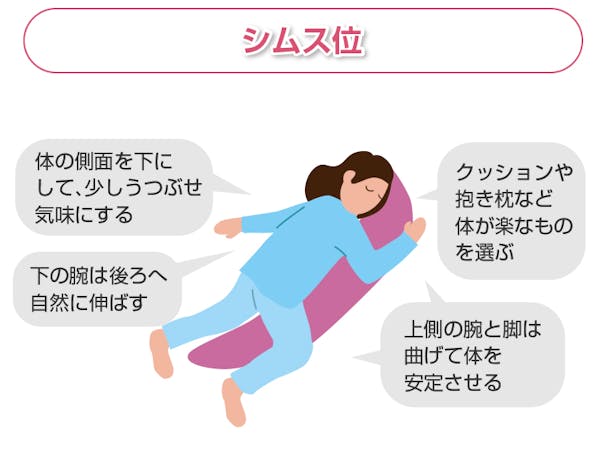

楽な姿勢の一つに「シムス位」という寝姿勢があります。

シムス位はおなかを圧迫しないため、妊娠中の方でも体を休められる姿勢といわれています。

まずは体の側面を下に向けて、横になります。

体を少しうつぶせにして、下になっている足を楽な方向に伸ばしましょう。

上にある足は下にある足よりも前に出し、付け根から曲げて安定する位置に置きます。

そして上にある手は肘を曲げ前に出し、安定するような位置に置きます。

最後に下の腕は体の後ろへ自然に伸ばしましょう。

体は楽な方に向けましょう。

足の位置を調整したり、足の間にクッションを挟んだりと安定するようにアレンジを加えても大丈夫ですよ。

対処法2 腹部を温める

腹部を温めることも腹痛の緩和に効果的です。

患部を温める「温罨法(おんあんぽう)」は筋肉の緊張を和らげたり、血液の流れを良くしたりする目的があり、おなかの張りからくる痛みを緩和できる可能性があります。

しかし、虫垂炎や胆のう炎などの炎症性疾患が原因の腹痛には温罨法は逆効果といわれています。

個人で腹痛の原因を見極めることはできないので、温罨法を行って良いかは自己判断せず、必ず医師の判断を仰ぐようにしてください。

対処法3 薬を飲む

腹痛の部位や種類に応じた薬を飲むことで痛みを抑える方法もあります。

腹痛を生じているときには薬を使用することも考慮しましょう。

おへそ周辺が広範囲にわたって痛みを感じる内臓痛は、鎮痙剤(ちんけいざい)を使うことで痛みを緩和できることがあります。

体性痛のように鋭い痛みに悩まされている場合には、鎮痙剤では痛みを抑えきれないため鎮痛薬などが良いでしょう。

症状や種類に合った薬を選ばないとうまく痛みを抑えられない場合があります。

薬を選ぶ際には自己判断せず、薬剤師に相談して選ぶようにしましょう。

3.腹痛を引き起こす病気

「腹痛を引き起こす病気にはどんなものがあるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

急な腹痛を引き起こす病気には感染症や炎症、潰瘍などさまざまなものがあります。

感染性胃腸炎はウイルスなどを原因とし、腹痛の他に下痢や嘔吐、発熱などを生じる病気の総称です。

ノロウイルスやロタウイルスなどによって引き起こされます。

通常は3日以内に回復するのが特徴です[1]。

また臓器に穴が開いたり臓器が破裂していたり、閉塞によって筋肉の収縮がうまくいかなかったりしている場合や、臓器への血流が遮られたりした場合にも痛みが生じます。

急な腹痛を引き起こす重篤な病気として挙げられるのが、腸閉塞や虫垂炎、膵炎(すいえん)です。

また命を脅かす病気には、腹部大動脈瘤(りゅう)破裂や腸間膜虚血(腸への血流遮断)、異所性妊娠(異常な部位への受精卵の着床)、胃や腸の穿孔(潰瘍や外傷などによって消化器に穴が開いた状態)などがあります。

場合によっては心臓発作や肺炎、精巣のねじれなど腹部以外の病気で腹痛が生じる場合もあります。

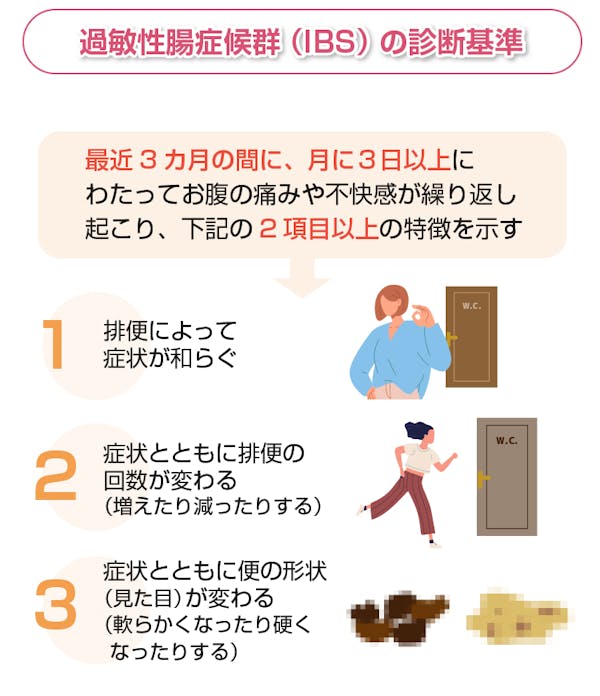

数カ月以上にわたって慢性的に腹痛が生じているにもかかわらず具体的な体の病気や消化器の問題が認められない場合、「過敏性腸症候群(IBS)」などが考えられます。

過敏性腸症候群はストレスと関連があるとされ、おなかの痛みの他、便秘や下痢などのお通じの異常が生じます。

およそ10%程度の方がこの病気であるといわれますが、腸に腫瘍や炎症などがないことをまず確認する必要があるので受診は欠かせません[2]。

過敏性腸症候群の診断基準には以下のようなものがあります。

このように具体的な病気や消化管の問題がないのに生じる慢性的なおなかの痛み(機能性腹痛)は、遺伝的な要因やストレス、うつ病などの精神障害によっても生じます。

また腹痛の原因には、その他に消化不良や、香辛料・酸性の飲料・薬などの刺激による胃の不調、肝炎などの肝臓の疾患、胆のう炎などの胆のうの疾患、「クローン病」などの炎症性腸疾患なども考えられます。

胃がん、膵臓がん、結腸がん、卵巣がんなどが原因で腹痛が起こっている可能性もあるので、痛みが続く場合は早めの受診を心掛けましょう。

4.腹痛を予防するポイント

「おなかが痛くなりやすいんだけど、どうしたら予防できるんだろう……?」

このようにお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは、腹痛を予防するポイントをいくつかご紹介しましょう。

ポイント1 食べ過ぎを避ける

おいしいものを前にするとついつい食べ過ぎてしまう、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし胃の消化能力を超えた量の食事を摂ってしまうと、胃痛や胸焼けといった症状が現れる場合があります。

通常、食べ物は数時間で胃から十二指腸へ送られますが、脂っこいものをたくさん食べた場合には消化に数倍時間がかかってしまうこともあります。

食べ過ぎて胃が苦しい、胃がもたれるといった状況は食べ物が長く胃にとどまることで起こります。

また胃での消化が十分でないと次に食べ物が送られる十二指腸で処理できず、胃に食べ物が送り返されて胃痛や胃もたれが生じることもあります。

これがいわゆる消化不良です。

食べ過ぎは胃に大きな負担をかけてしまうため、食事は適量にとどめるようにしましょう。

特に晩ご飯の食べ過ぎや寝る直前の食事は胃に負担をかけるといわれているため要注意です。

胃は寝ている間に日中食べたものの残りかすなどの老廃物を十二指腸に送り出して自らをきれいにする、いわばメンテナンスを行っています。

しかし脂っこいものを食べ過ぎたり、寝る直前まで食事をしていたりするとこのメンテナンスがうまく行えず、不調を引き起こしてしまうのです。

食べたものは胃での消化に数時間かかるので、胃から食べ物がなくなった後に就寝できるよう食事の時間や量を調節しましょう。

ポイント2 脂っこいものを避ける

おなかの調子が悪いときには脂っこいものをできるだけ避けるようにしましょう。

脂質の消化・吸収には時間がかかるため、脂っこい食事は通常の食事よりも胃腸の負担が大きくなってしまいます。

また脂質が体内に取り込まれると、腸における脂肪の消化・吸収を促すホルモンが分泌されます。

このホルモンには胃の運動を抑えるはたらきもあるため、胃もたれを招いてしまうのです。

脂っこい食事を避けたいときには、調理法を工夫することがおすすめです。

揚げ物や炒め物は脂質が多くなり、反対に蒸したり茹でたりしたものは脂質が少なくなる傾向にあります。

おなかに優しい食事を心掛けましょう。

ポイント3 食物繊維を摂る

便秘が続いていておなかが痛い、という方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合、食物繊維など整腸作用のあるものを摂ることがおすすめです。

便秘で腹痛が起こるのは、腸にたまった便が腐り、アンモニアや硫化水素などの有害物質が発生することが原因の一つだと考えられています。

これらの有害物質はガスを生じさせるため、腸が膨張して痛みを感じるのです。

便秘による症状には腹痛の他に吐き気や嘔吐、下腹部の不快感、腹部の張りなどがあります。

食物繊維は便の材料となる他、腸内環境を改善する腸内細菌(善玉菌)の餌となり増殖の助けとなるため、便秘の予防には欠かせないものだといわれています。

現代の多くの日本人は食物繊維が不足しがちな食生活を送っているといわれるので、少しでも摂取量を増やせるよう意識しましょう。

ポイント4 刺激物を避ける

辛い食べ物や塩気・酸味の強い食べ物を食べ過ぎないよう注意することも重要です。

これらの食品は胃の粘膜を刺激し、胃酸の分泌量を増やしてしまうため、胃が荒れる原因をつくってしまいます。

具体的には、唐辛子やこしょうなどを含む辛い食べ物や漬物や塩辛などの塩気の強い食べ物、酢の物や柑橘(かんきつ)系の果物などの酸味の強い食べ物は胃腸が疲れているときには避けるようにしましょう。

薄めの味付けも胃腸を労わるポイントだといえるのですね。

ポイント5 生活リズムを整える

生活リズムを整えることもおなかの調子を整えるポイントだといえるでしょう。

食物の消化・吸収・排出などのはたらきを担う消化管は、自律神経によってコントロールされています。

通常は交感神経と副交感神経がうまくバランスをとって体内をベストの状態に保っていますが、バランスが崩れるとさまざまな症状が現れます。

症状はその人の体の弱い部分に現れやすいといわれており、体質的に消化器が弱い人には腹痛や下痢などの症状が出てしまうのです。

自律神経のバランスが崩れる直接的な原因は特定できませんが、間接的には生活習慣の乱れやストレスが影響していると考えられています。

生活習慣を整えることで自律神経のバランスが整い、自律神経の乱れによる症状も緩和すると考えられるので、規則正しく健康的な生活を心掛けましょう。

5.腹痛について まとめ

腹痛は内臓痛や体性痛、関連痛の3種類に分けられ、それぞれ痛みの範囲や痛みの強さなどが異なります。

腹痛を引き起こす病気は非常にさまざまで、症状によっては重篤な病気の可能性もあるので痛みが強過ぎる場合や痛みの他にも症状が出ている場合、長く痛みが続く場合などは無理せず速やかに受診しましょう。

またおなかの痛みは姿勢を工夫したり患部を温めたりすることで和らぐといわれています。

つらいときには薬を飲むことも検討しましょう。

おなかが痛くなりやすい方は食べ過ぎや脂っこい食事を避け、食物繊維を摂ることを心掛けましょう。

刺激物を避けたり生活リズムを整えたりすることもポイントです。

この記事を参考に、おなかの痛みには適切に対処してくださいね。