「この頃吐き気が続いて辛い……」

「最近仕事も忙しいし、ひょっとしてストレスが関係してるのかな?」

日頃お仕事などで慌ただしい日々を過ごしているなか、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ストレスが溜まると体にはさまざまな症状が現れますが、吐き気もその一つです。

吐き気があると食事をきちんと摂れなかったり、仕事に集中できなかったり、いつもどおりの生活ができず身体的にも精神的にも辛いですよね。

この状況を改善するためには、そもそもの原因であるストレスを解決することが重要だといえるでしょう。

そこで、この記事ではストレスを解消して吐き気を改善する2つの方法についてお伝えしていきます。

簡単に始められるものばかりなので、安心して読み進めてみてくださいね。

こちらの記事も読まれています

1.ストレスで吐き気が起こる?

ストレスで体に現れる症状にはさまざまなものがあり、そのうちの一つに吐き気が挙げられます。

例えばお勤めの方は、仕事中にストレスを感じることも多いでしょう。

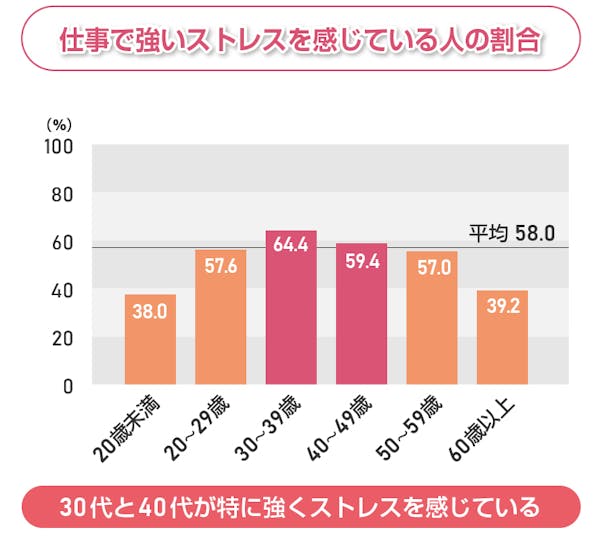

厚生労働省の「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)」によれば58.0%と半数以上の方が仕事や職業生活に関することで「強いストレスとなっていると感じる事柄がある」 ことが分かっています[1]。

厚生労働省「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)」をもとに執筆者作成

20~50代に至るまで、過半数以上の人が強いストレスを感じているようです。

しかしなぜストレスによって吐き気が起こってしまうのでしょうか?

吐き気への対処法を知るためにも、まずはストレスと吐き気の関係からご説明していきましょう。

[1] 厚生労働省「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」

1-1.ストレスは体のはたらきに影響を及ぼす

ストレスは体のはたらきと密接に関わっています。

ストレスをそのまま我慢し続けていると人の体や心、行動にさまざまな悪影響を及ぼします。

例えば仕事で忙殺されてしまった日や、上司に怒られてしまった場合などに「疲れた」「辛い」と感じることも多いと思いますが、まさにこのような感情が「ストレス」です。

「仕事」「上司」など、ストレスの原因となるものは「ストレッサー」といいます。

【ストレスの2つの要素】

- ストレスの原因(ストレッサー)

- ストレッサーによって生じた反応(ストレス)

また、ストレスは「辛い」「しんどい」といった心の反応だけでなく、体や行動にも現れます。

ストレスは人の体のはたらきを調節する自律神経系・内分泌系・免疫系のバランスを崩し、さまざまな病気の原因を作ってしまうのです[2]。

[2] 厚生労働省 e-ヘルスネット「こころとからだ」

1-2.自律神経のバランスが崩れると胃腸に不調が出る

「吐き気が出るって、体のどこが悪くなっているんだろう……」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

吐き気が出ているときには胃や腸などの消化器官の不調が疑われます。

胃腸のはたらきが悪くなったり、胃酸が過剰に分泌されたりして吐き気が出ていると考えられるのです。

吐き気のほかにもおなかが痛かったり下痢や便秘をしていたりと消化器官の不調だと思われる症状が出ていませんか?

ストレスが胃腸の不調として現れるのは、ストレスが胃や腸のはたらきを司る自律神経に影響を与えてしまうためだと考えられます。

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」という2つの系統に分類され、ストレスがかかると交感神経がはたらくといわれています。

交感神経がはたらくと、例えば胃では胃酸や胃粘膜の分泌が減り、動きも低下します。

しかし交感神経が強くはたらくとバランスを保つため反対のはたらきをする副交感神経も活発になり、胃酸の分泌を増やそうとします。

交感神経と副交感神経は互いに反対のはたらきをするため、バランスが崩れるといずれかのはたらきが強まって消化器官に悪影響を及ぼしてしまうのですね。

交感神経と副交感神経が胃と腸に対して与える影響は以下のようになっています。

【交感神経と副交感神経が胃腸に与える影響】

| 神経 | 胃 | 腸 |

|---|---|---|

| 交感神経 | ・胃の動きを減らす ・胃酸の分泌を減らす ・胃粘液の分泌を減らす |

・腸の動きを減らす |

| 副交感神経 | ・胃酸の分泌を増やす | ・腸の動きを増やす |

通常、胃の内側は胃酸によって溶けないよう胃粘液によって守られていますが、このバランスが崩れると胃酸が胃の粘膜を傷つけ、「急性胃炎」や「胃潰瘍」になってしまう場合もあります。

2.吐き気を改善するために自分でできることは?

「吐き気のせいで食欲がない……」

「どうしたら吐き気が良くなるんだろう?」

と気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

吐き気が症状として現れているときには、食事の仕方や内容を変え、刺激物を控えることで吐き気を改善できる可能性があります。

まずは吐き気を改善するためにご自分でできることをお伝えしましょう。

【食事の仕方を変える】

- 量を減らす

- よく噛んでゆっくり食べる

- 規則正しく食事を摂る

【食事の内容を変える】

- 消化の良いものを食べる

- においの少ないものを食べる

- 口当たりの良いものを食べる

【刺激物を控える】

- アルコールを控える

- カフェインを控える

- たばこを控える

2-1.食事の仕方を変える

脂っこいものを食べたり、ついつい食べすぎてしまったり、消化器官に大きな負担をかけてしまっていませんか?

何をどのように食べるかによって消化器官に与える負担は変わってくると考えられます。

普段の食事の仕方をほんの少し工夫するだけでも、負担を小さくし吐き気を和らげることができるかもしれません。

まずは日頃の食生活を改善してみましょう。

ここでは、食事の仕方を変える3つの方法をお伝えします。

(1)量を減らす

食事の量が多いと、その分消化器官に負担をかけてしまいます。

吐き気があるときには無理に食べようとせず、少しずつ食べられる量を食べるようにしましょう。

「量を減らすとおなかが減ってしまう……」

という方もいらっしゃるかもしれませんね。

そのような場合は一度にたくさんの量を食べようとするのではなく、おなかが空いてしまったときにはおやつを取り入れるのも手です。

(2)よく噛んでゆっくり食べる

よく噛んでゆっくりと食べることも吐き気の改善につながるでしょう。

口の中で食べ物を細かく砕いておくことで、胃の消化・吸収を助けることができます。

また、よく噛むと唾液がたくさん分泌されます。

唾液には消化作用があり、食べ物を分解・消化するための「消化酵素」を含んでいます。

食べ物が胃などの消化器官に進む前に、よく噛んで口の中で消化を促すことが重要なのですね。

(3)規則正しく食事を摂る

日によって食事の時間が不規則になっているということはありませんか?

規則正しく食事を摂ることも消化器官に負担をかけないポイントです。

長時間食事を摂らず胃が空っぽのままだと、胃酸が胃粘膜を傷付ける原因となってしまいます。

「食欲が湧かない……」

ということもあるかもしれませんが、消化の良いものを少しでも口に入れるよう心掛けましょう。

特に朝は胃が空っぽなので、朝ご飯を抜くのは禁物です。

また胃は伸びたり縮んだりして食べ物を砕き十二指腸に押し流した後、空っぽになると大きく収縮して食べかすなどを押し流します。

食べかすなどを押し流す動きは深夜行われているので、夕食は21時ごろまでに済ませるのが良いでしょう。

食事時間を一定にすることによって、食べ物の受け入れ態勢も整うと考えられます。

2-2.食事の内容を変える

吐き気があるときには普段どおりの食事を避けることも重要です。

消化に良いものを食べるなど、少しずつ工夫をしてみましょう。

ここでは、食事の内容を変えて消化器官への負担を減らすための3つの工夫をお伝えします。

(1)消化の良いものを食べる

体に無理をさせないよう、消化しやすいものを選ぶことが重要です。

固いものや脂っこいものは消化器官に負担をかけてしまいます。

また、食物繊維が多く含まれているものも避けた方が良いでしょう。

自分で料理をする場合には食材は小さく切り、油を控えた調理法を選ぶのがおすすめです。

消化に良い食品としては以下のようなものがありますよ。

メニューを選ぶ際の参考にしてくださいね。

【消化の良い食品の例】

| 分類 | 食品 | 調理例 |

|---|---|---|

| 主食 | おかゆ、うどん、食パン | 卵がゆ、煮込みうどん |

| 肉類 | 鶏のささみ、赤み肉など脂身の少ない部位 | 煮物、ホイル焼き、しゃぶしゃぶ |

| 魚類 | たら、かれい、たいなどの白身魚 | 煮魚、鍋料理 |

| 野菜類 | ほうれん草、白菜、かぼちゃ、じゃがいも | 煮物、スープ |

| 果物類 | りんご、バナナ | - |

| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト | - |

| その他 | 卵、豆腐、納豆 | 半熟卵、茶碗蒸し、湯豆腐 |

(2)においの少ないものを食べる

においが強い料理は吐き気を催してしまう可能性があります。

ニンニクやニラなどにおいが強い食材は避けると良いでしょう。

また香辛料のなかには胃酸の分泌を高めてしまうものもあります。

胃酸の過剰分泌は吐き気の原因となってしまうため、香辛料をたくさん使った料理も避けるようにしましょう。

(3)口当たりの良いものを食べる

吐き気があるときでも、口当たりが良く喉の通りが良いものであれば食べられるかもしれません。

ヨーグルトやゼリー、プリンなどのツルッと呑み込めるものから試してみましょう。

また豆腐類や茶碗蒸しといったおかず、冷麦や素麺などの喉越しの良い麺類も選択肢の一つです。

2-3.刺激物を控える

消化器官に負担をかけないよう、刺激物を控えることも重要です。

(1)アルコールを控える

吐き気のあるときにはお酒を控えるようにしましょう。

アルコールはほとんど全ての消化器官に影響を与えます[3]。

ストレスが原因で生じる消化器官の疾患にも悪影響を及ぼすため、吐き気があるときにはお酒は控えるようにしましょう。

[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールの消化管への影響」

(2)カフェインを控える

コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどカフェインを多く含むものを避けることも重要です。

コーヒーや紅茶に含まれるカフェインには胃を刺激する作用があり、吐き気の原因となる場合があります。

普段からコーヒーや紅茶をよく飲んでいるという方は特に、水や麦茶などカフェインを含まない飲み物を飲むようにしましょう。

(3)たばこを控える

たばこを吸っている方は、極力たばこを控えるようにしましょう。

たばこを吸っていることで胃の血流が悪くなり、胃の機能が低下していることが吐き気の要因になっているかもしれません。

胃のはたらきが悪くなったままだと、胃潰瘍などの病気を招く可能性もあります。

ストレスが溜まるとついたばこの本数が増えてしまうという方もいらっしゃるかもしれませんが、胃の負担を軽くしてあげるためにもたばこは避けるのが良いでしょう。

3.ストレスの影響を受けにくい体になるには?

症状が治っても、ストレスが原因である場合にはまた症状が出てしまう可能性があります。

食事や生活習慣を改善して体の負担を軽減してあげるだけではなく、ストレスを溜め込まないことも重要です。

溜まっているストレスを発散する方法と、ストレスの原因から離れる方法が考えられます。

具体的にご説明していきましょう。

3-1.ストレスを発散する

まずは自分に合ったやり方でストレスを発散することを考えてみましょう。

趣味に没頭したり、友人と喋ったりすることがストレス発散になることは簡単にイメージできますよね。

【ストレスを発散する方法】

- 深呼吸して気持ちを落ち着けよう

- ストレッチで緊張をほぐそう

- 親しい人と話そう

- たくさん笑おう

- 太陽の光を浴びよう

- 趣味に没頭して日常を忘れよう

- よく眠って疲れを取ろう

3-1-1.深呼吸して気持ちを落ち着けよう

仕事のプレッシャーや緊張感が吐き気などの身体症状として現れる場合もあります。

深呼吸して、気持ちを落ち着けることを意識しましょう。

深呼吸はストレスや緊張、不安を和らげるのに効果がある方法として知られています。

ただ大きく息を吸って吐くのではなく、腹式呼吸をすることでより効果が期待できますよ。

椅子に座る、あおむけになるなどの楽な姿勢で目を軽く閉じ、息を吐くことから始めましょう。

できるだけゆっくり時間をかけて吐き出した後は、鼻から一気に息を吸います。

息を吸ったときおなかが膨らんでいることを意識してくださいね。

何度か繰り返し、ゆっくりと目を開けましょう。

仕事の合間や眠る前など、短時間でできるのが大きなメリットです。

特に緊張している場面では効果的ですよ。

3-1-2.ストレッチで緊張をほぐそう

ストレッチは特別な器具を使ったり長い時間をかけたりすることなく手軽にストレスを発散することができる方法の一つです。

仕事などでつい長時間同じ姿勢を取り続けてしまっていませんか?

体をほぐすことで、心もほぐすことができますよ。

ストレッチにはさまざまなものがありますが、座ったまま組んだ両手を上に伸ばし、そのまま胸を張るいわゆる「伸び」も立派なストレッチの一つです。

ゆっくりと首を回したり、眼球を上下左右に動かしたりするのも良いでしょう。

3-1-3.親しい人と話そう

親しい人と話すことも良いストレス発散になるでしょう。

家族の団欒や友人との食事は気持ちを癒したりリフレッシュしたりしてくれる格好の機会ですよね。

お茶を楽しんだり、お酒を飲んだりするのも良いでしょう。

ストレスを抱えているとき、話を聞いてくれる相手がいれば気の持ちようが随分と変わるはずです。

また、話すことで自分の頭のなかが整理され考えをまとめられることもあるかもしれません。

「仕事や勉強に忙殺され、自分の世界にこもりがちになってしまう……」

という方は、意識して親しい人との時間をとるようにしてみましょう。

3-1-4.たくさん笑おう

笑うこともストレス発散法の一つです。

笑うと腹式呼吸になり、たくさんの酸素を消費することになります。

ストレスを受けると脳が興奮状態に陥って酸素をたくさん消費するため脳のはたらきが低下してしまいますが、笑うことでたくさんの酸素を取り込み、脳を活性化することができます。

また笑うことで自律神経のバランスが整うともいわれています。

忙しい日々が続いていて厳しい表情で毎日を過ごしてしまっていませんか?

親しい友人と話すのはもちろん、漫才やコント、落語などで笑うのも良いでしょう。

3-1-5.太陽の光を浴びよう

日光を浴びることもストレスの発散になるでしょう。

日光を浴びると「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が促進されます。

セロトニンには心を穏やかにしたり脳のはたらきを活発にしたりする作用があり、不足するとストレスやイライラを感じやすくなるといわれています。

普段引きこもりがちだという方は少しでも外に出る機会を増やし、セロトニンの分泌を促しましょう。

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの一定の動きを反復する運動もセロトニン分泌を活発にするので、まずは散歩などから始めるのも良いかもしれませんね。

3-1-6.趣味に没頭して日常を忘れよう

自分の好きなことでストレスを紛らわせるのも一つの手です。

ゲームや映画、本などの娯楽作品に触れたり、絵を描く、音楽を演奏するなどの創作活動に打ち込んだり、人によってさまざまな趣味があるでしょう。

自分に合った方法で、頭を空っぽにして何かにのめり込むことがおすすめです。

3-1-7.よく眠って疲れを取ろう

よく眠ることもストレス解消法の一つです。

睡眠は体の疲れを癒すだけではなく、脳を休めそのはたらきを保つ役割も果たしています。

睡眠不足の状態が続くと脳の機能が低下しストレスの影響を受けやすくなったり、自律神経やホルモンのバランスが乱れたりしてしまうのです。

ストレスが溜まっていると感じているときには、十分な睡眠を取るよう心掛けましょう。

寝付きが良くないという場合には寝具を見直すのも一つの手です。

柔らかすぎる布団は不自然な姿勢になってしまい眠りにくいといわれています。

背骨のS字カーブを保てる適度な硬さの布団を選ぶようにしましょう。

また高すぎる枕は避けた方が安眠につながりますよ。

近年の研究では、高すぎる枕は脳卒中の原因の一つである特発性椎骨動脈解離の発症割合が高い傾向にあるとの報告があります[4]。

枕を選ぶときの参考にしてみてくださいね。

[4] Egashira S, Tanaka T, Yamashiro T, et al.「High pillow and spontaneous vertebral artery dissection: a case-control study implicating “Shogun pillow syndrome”」(European Stroke Journal. 2024;0(0))

(日本語のサイトはこちら)

3-2.ストレスの原因から離れる

よく休んだり、趣味やスポーツに打ち込んだり、気分を転換したりしてもストレスをうまく解消できない場合は、ストレスの原因そのものから離れることも検討しましょう。

ストレスの主な原因としては、以下のようなものが考えられます。

【ストレスの原因】

- 社会的要因……人間関係がうまくいっていない、仕事が忙しい

- 心理的要因……不安や悩みなど

- 身体的要因……病気や体調不良、睡眠不足

- 環境的要因……天候や騒音など

例えば、職場の人間関係がうまく行っていない、仕事が忙しすぎて十分な休息を取れていないという場合には、配置転換について相談したり転職を考えたりするのも一つの手でしょう。

環境を変えることでストレスがなくなり、吐き気などの症状が軽減する可能性もあります。

4.辛い場合には無理せず医療機関を受診しよう

「吐き気が出ている」という状態はストレスが溜まっているというサインの一つだと考えられます。

体の不調も心の不調も、どちらも早めにケアをするに越したことはありません。

吐き気が続く場合には無理をせず、なるべく早めにお医者さんにかかるようにしましょう。

ストレスが原因で吐き気が症状として現れる可能性のある疾患にはさまざまなものがあります。

消化器官系の疾患のほか、精神疾患でも吐き気が症状として現れる場合もあるようです。

いずれにせよ早い段階での治療が望ましいと考えられます。

症状が続く場合は消化器内科や心療内科の受診を検討してみましょう。

5.ストレスと吐き気についてのまとめ

ストレスが原因となって体に現れる症状にはさまざまなものがありますが、吐き気はその一つです。

吐き気が症状として現れている場合には、消化器官になんらかの異常をきたしていることが考えられます。

食事の内容を見直すなどして、消化器官に負担をかけないようにすることで吐き気が改善するかもしれませんよ。

また、原因となっているストレスそのものを解決することも重要です。

深呼吸やストレッチなど仕事中にも行える手軽なストレス発散法もあるのでぜひ試してみてくださいね。

また、ストレスがうまく解消できない、解消してもまたすぐに溜まってしまうという場合には、ストレスの原因となっているものと距離を取ることも有効な手段です。

環境を変えることでストレスが軽減されるかもしれませんよ。

ただし、ストレスが原因で吐き気の症状が現れている場合には消化器系の病気や精神疾患を中心にさまざまな疾患の可能性があるため、症状が続く場合は早めに専門医に相談するようにしましょうね。