「自律神経が乱れると調子が悪くなるって聞いたけど、自律神経とは何だろう」

「ストレスがたまると自律神経失調症になるんだよね?」

自律神経は私たちの体の調子を整えるために重要な役割を果たしている神経です。

ストレスなどの影響で自律神経が乱れ、体調が悪くなることをご存知の方もいるのではないでしょうか。

しかし自律神経とはそもそも何なのか、どのようなはたらきをしているのか詳しく知らない方も多いかもしれませんね。

そこでこの記事では、自律神経とは何か、そのはたらきやバランスの乱れによって起こる症状などについて解説します。

自律神経を整えるためのポイントもご紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

1.自律神経とは

自律神経とは私たちの体にある神経系の一部で、意思とは無関係にはたらき体内をベストの状態に保ち続ける神経の総称です。

ヒトの身体は体温や呼吸の維持、発汗や食べ物の消化など、生命の維持に必要なことを自律神経のはたらきによって行うことができているのです。

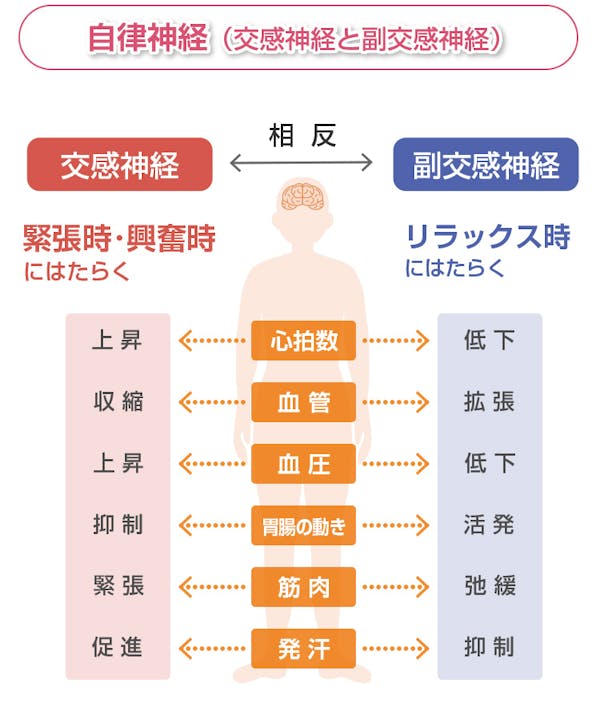

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2種類から成り、互いにバランスを取りながら体の状態を整えています。

それぞれどのようなはたらきをしているのか、詳しく解説しましょう。

1-1.交感神経

交感神経とは日中起きているときや緊張しているときに優位になる神経で、活発に動くことができるように体の状態を整えます。

例えば、体を動かすときは全身により多くの酸素が必要です。

そのため交感神経が優位になると気管支を広げてより多くの酸素を取り入れ、心拍数を上げてその酸素を全身に届けようとします。

緊張しているときに汗をかいたり喉が渇いたりするのも、交感神経の影響によるものです。

また活動中に排せつすることを避けるため、便が出ないように肛門括約筋が締まるなどします。

私たちが日中活発に動くことができているのは、交感神経のはたらきのおかげなのですね。

日中の眠気の原因は?

1-2.副交感神経

副交感神経とはリラックスしているときや寝ているときに優位になる神経で、交感神経と正反対のはたらきをしています。

体を激しく動かす必要がないときは多くの酸素を必要としないため呼吸は深く遅くなり、心臓はゆっくりと動くため血圧が下がります。

よく眠れるように瞳孔を狭くして外界から光を取り込まないようにしたり、寝ている間に目が乾かないように涙を多く分泌したりもします。

食べ物を消化するため胃腸の動きが活発になったり、排せつが促されたりするのも副交感神経のはたらきによるものです。

副交感神経は体を十分に休ませ、栄養の吸収や排泄など生命維持に必要な行為をコントロールしているのですね。

日頃の疲れを取るには?

2.自律神経の乱れによって起こる症状

自律神経である交感神経と副交感神経は、互いにバランスをとりながらはたらいています。

しかしなんらかの原因でそのバランスが崩れて不快な症状が現れることがあります。

自律神経は全身に張り巡らされており、現れる症状は多岐にわたります。

例えば不眠や疲労感、頭痛、肩こり、動悸(どうき)や息切れ、胃痛や下痢、便秘などの消化器症状、イライラや不安などが挙げられます。

人によって症状が現れる場所や程度も異なるため、自律神経のバランスが乱れると必ず特定の症状が現れるというわけではありません。

「自律神経の乱れって自律神経失調症のこと?」

と疑問に感じる方もいるかもしれませんね。

自律神経失調症は、自律神経のバランスの乱れによって起こる症状の総称ですが、実は正式な病名というわけではありません。

自律神経がどれくらい不調なのかを検査などで明らかにできるわけではないからです。

適切な対処をすれば症状が良くなることが多いため、暫定的な診断名として使用されています。

ただし自律神経失調症と診断するためには、身体の異常や精神的な病気などがないことを確認しなくてはなりません。

上記の症状があるからといって、自己判断しないよう気を付けましょう。

不眠が及ぼす悪影響は?

3.自律神経が乱れる原因

「自律神経が乱れると調子が悪くなるのは分かったけど、何が原因で乱れるんだろう?」

自律神経が乱れる原因は何なのかが気になるところですよね。

ここからは、主な原因について解説していきましょう。

3-1.ストレス

自律神経の乱れはストレスが影響していることが多いといわれています。

なんらかのストレスを受けたとき、私たちの体はいつも通りの状態を保つためにさまざまな反応をします。

その一つが交感神経の活性化です。

ストレスを受けるとそれに対応するために交感神経が優位になり、しっかりと呼吸をして酸素を取り入れたり、全身へ血液が行き渡るように心拍を速くしたりします。

ストレスという非常事態を乗り切るために、体が戦闘態勢を整えているようなイメージをすると分かりやすいかもしれませんね。

私たちの日常の中にストレスとなりうるものは数多くあり、こうした反応は心身を守るために必要なものです。

しかし長期間にわたりこのような状態が続くと、心身が耐えられる限界を超えて自律神経のバランスが崩れ、不快な症状が現れてしまうのです。

自律神経のバランスが乱れるのを防ぐためには、ストレスにうまく対処することが重要だと考えられますね。

3-2.不規則な生活習慣

ストレスと並んで自律神経の乱れに影響を与えているとされるのが、生活習慣の乱れです。

ヒトの体の機能は、地球の自転周期に合わせて約24時間のリズムではたらいています。

睡眠や食事など、昼夜の変化に合わせて体温やホルモンの分泌なども必要に応じて変化させているのです。

自律神経も同じリズムではたらいており、朝目覚めると交感神経が優位になり、夕方から夜間にかけては副交感神経が優位になります。

そのため日中は活発に動くことができて、夜間はゆっくりと休むことができるのですね。

しかし昼夜逆転の生活や慢性的な寝不足、不規則な食習慣などを続けていると、生体リズムが狂って自律神経の乱れを招くことにつながります。

自律神経を整えるためには、規則正しい生活が大切だといえますね。

3-3.季節の変化

「季節の変わり目は調子が良くない……」

このように季節が変化するタイミングで不調を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

季節の変わり目は気候が不安定だったり、異動や新学期など環境面でも変化が多かったりする時期ですよね。

特に春先は気温の変化が大きく、進学や進級、就職・転職などのライフイベントも多くなります。

気候への適応による身体的な負荷や不安、プレッシャーなど心身へのストレスにつながる要素が多く、自律神経のバランスも乱れやすい時期であるともいえるでしょう。

季節の変わり目は意識して自律神経のバランスを整えるよう心掛けると良いでしょう。

気分転換をする方法は?

3-4.更年期障害などの病気

自律神経の乱れはなんらかの病気によって引き起こされることもあります。

代表的な病気として知られるのが更年期障害です。

女性ホルモンは脳の「視床下部」という場所から指令を受け、卵巣で分泌されます。

しかし卵巣の機能が衰えると、指令が出てもその通りにホルモンを分泌することができません。

すると脳が混乱して「もっとホルモンを出さなければ」と必要以上の指令を出してしまいます。

自律神経も視床下部によってコントロールされているため混乱の影響を受けて乱れてしまい、さまざまな症状が起こるのです。

男性の場合、何らかの理由によってテストステロンの分泌量が減少すると自律神経失調症のような症状が現れることがあります。

テストステロンの分泌量が減少する理由は、加齢によってテストステロンをつくる細胞が減ることや、視床下部からの指令が減ることなどが指摘されているほか、ストレスの影響も大きいといわれています。

4.自律神経を整えるために気を付けたいポイント

「自律神経が乱れるといろいろな症状が起きるんだな……どうしたら乱れないようにできるかな?」

どうしたら自律神経の乱れを予防できるのか、乱れた自律神経を整えられるかが気になるところですよね。

ここからは、自律神経を整えるためのポイントについて詳しく解説します。

4-1.ストレス解消を心掛ける

自律神経の乱れにはストレスが大きく関わっているといわれています。

ストレスにうまく対処することが自律神経の乱れを整えるための重要なポイントです。

心身のリラックスや気分転換になることを取り入れてみましょう。

例えば、散歩や体操などをして体を動かす、趣味を楽しむ時間を持つ、ゆっくりと入浴するなど、さまざまな方法があります。

気分転換に外出したり、おいしいものを食べたりするのも良いでしょう。

どのストレス対処法が合うかは人によって異なりますので、ご自身に合った方法を試してみてくださいね。

ストレス解消法は?

4-2.生活リズムを整える

生活習慣が乱れた状態が続くと、自律神経にも影響します。

自律神経を整えるためには、食事や睡眠・休息、仕事など日中の活動のバランスを意識して、生活リズムを整えることが大切です。

バランスの取れた食事と十分な睡眠をとり、適度な運動を心掛けましょう。

仕事を頑張ることは大切ですが、働き過ぎたり無理をしたりしないようにすることも必要です。

生活リズムを整えて健康的に過ごしていれば、身体機能を正常に保ち、精神を安定させることにつながります。

生活習慣の与える悪影響は?

4-3.物事の見方や考え方を変える

「ストレス解消を心掛けても、ストレス源がなくならないとつらいな……」

そう考えている方も多いのではないでしょうか。

どんなにストレス発散につながる行動をしていても、ストレスの原因になっているものがずっとあるのはつらいですよね。

そんなとき、物事の見方やご自身の考え方を変えてみるとストレスが軽減されることがあります。

抱えている問題や悩みに対して他の人ならどのように対処するか、自分自身はどのようなことを心配しているのかを考えてみましょう。

同じ問題や悩みであっても、見方や考え方が変わると気分も変わってきます。

ストレスがたまって気持ちが落ち込んでいるときは、考え方もネガティブになりがちです。

視野を広く持って、柔軟な見方や考え方ができるように心掛けると良いでしょう。

気分転換をする方法は?

5.症状がつらいときは専門家へ相談しよう

「体調がなかなか良くならないなあ……」

「気分が落ち込む日がずっと続いているな」

このようにつらい症状が続いているときは、早めに専門家へ相談しましょう。

思い当たるストレス源があるのであれば、心理的な要因から来る身体の不調を診てくれる心療内科や、こころの病気を診てくれる精神科が良いかもしれません。

更年期障害が現れやすい年齢の方なら、更年期障害の診療を行っている診療科に行くという選択肢もあります。

女性なら婦人科や更年期外来、女性外来など、男性なら泌尿器科やメンズヘルス外来、男性外来などが適しています。

もしどこを受診するか迷う場合は、まずはかかりつけ医に相談してみると良いでしょう。

学校や職場にカウンセラーや養護教諭、保健師などの専門家がいる場合はそこで相談の機会をつくってみたり、公的機関の相談窓口を利用したりするのも良い方法です。

厚生労働省のこちらのページでは、各種相談窓口の情報がまとめられています。メールやSNSで対応している相談窓口や、仕事・生活といった悩みに特化した相談窓口もありますので、必要に応じて利用してみてくださいね。

6.自律神経についてのまとめ

自律神経は私たちの体に張り巡らされている神経の一部で、交感神経と副交感神経から成ります。

この二つの神経は互いにバランスを取りながら、私たちが無意識のうちに血管や内臓などをコントロールして体を良い状態に保っています。

しかし過度なストレスや不規則な生活習慣などによってバランスが乱れ、さまざまな不調が現れることがあります。

自律神経のバランスを整えるためには、まずはストレス解消を心掛け、生活リズムを整えることが重要です。

普段の生活を見直して、できるところから改善していきましょう。

もし症状がつらいときや長引くときは、無理せず専門家に相談することも大切ですよ。