「ストレスって、そもそもどんなものなの?」

「ストレスの原因が知りたい」

ストレスは日常生活でよく耳にする言葉ですが、自分が感じるストレスの原因を理解している方は実は少ないのではないでしょうか。

ストレスとは外部からの刺激によって体や心に生じる反応のことです。

人間はストレスを感じると心理面や身体面だけでなく行動面にもサインが現れます。

そのサインに気付かないままストレスを発散できずにいると、さまざまな病気にかかってしまいます。

この記事ではストレスの原因やストレスが引き起こす症状、ストレスをためないポイントについて紹介します。

自分のストレスと上手く付き合い、心身ともに健康でいるためにもぜひ参考にしてみてください。

1.ストレスとは?

ストレスとは外部からの刺激を受けた際に心身に生じる反応のことです。

外部からの刺激のことを「ストレッサー」と呼び、さまざまな要因がストレッサーとなっています。

またストレッサーとストレッサーによって生じる心身の反応である「ストレス反応」を合わせてストレスと呼ぶこともあります。

どんな要因がストレッサーなのかは後ほど紹介しますね。

ストレスはもともと物理学で使われていた言葉で「外部からかけられた圧力によって生じる物質のひずみ」を意味しています。

物理学で使われていた言葉が転じて、現在のような使われ方をするようになったのですね。

ストレスという言葉を聞くと悪いイメージを抱きがちですが、実は適度なストレスは意欲をかき立てたり生きる上での活力となったりします。

このようにストレスには良いストレスと悪いストレスがありますが、実はストレスは受け取る方の考え方次第で、良いストレスにも悪いストレスにもなり得ます。

悪いストレスを良いストレスに変換する力を身に付けることでストレスの元とうまく付き合えるようになる可能性があるのですね。

ただしストレスへの対処法にはストレッサーそのものから離れたり、好きなことをしてストレスを発散したりする方法もあります。

ストレスの種類や程度に応じた対処法をとるようにしましょう。

2.ストレスの3つの原因

「ストレスの原因にはどんなものがあるの?」

人間関係や仕事の悩みなどはストレスの原因としてイメージしやすいものですが、気付かないうちに身の回りにあるものがストレッサーとなっているかもしれません。

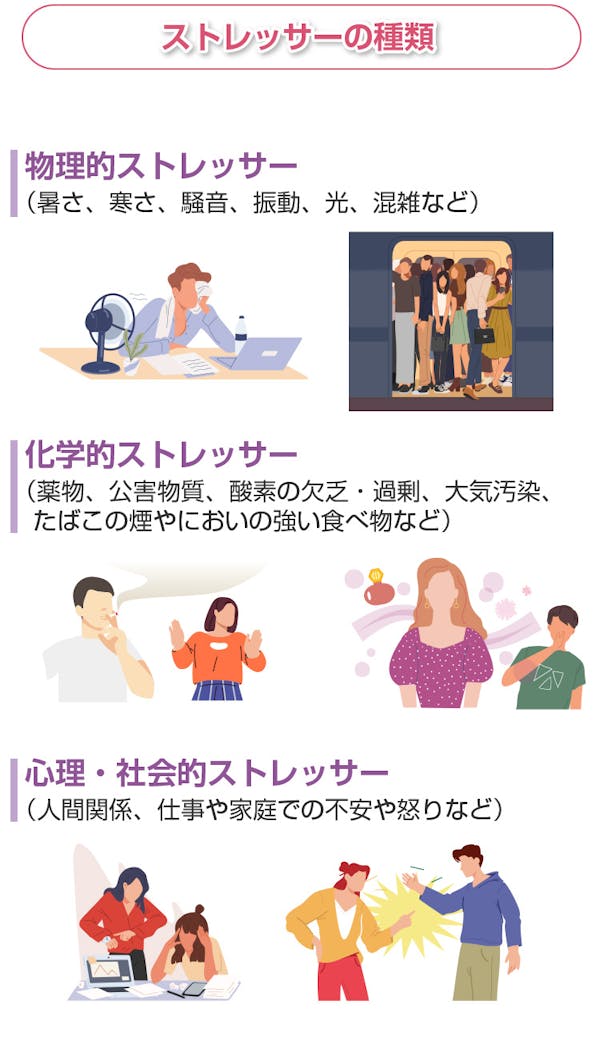

ここでは私たちが普段どのようなストレッサーにさらされているのか、3種類に分けてご説明します。

2-1.物理的ストレッサー

一つ目のストレッサーは、物理的ストレッサーです。

物理的ストレッサーは暑さや寒さ、騒音や振動、さらには光や混雑などが該当します。

満員電車での人混みや、オフィスで使用するパソコンの光などにも気が付かないうちにストレスを感じているのですね。

2-2.化学的ストレッサー

二つ目のストレッサーは、化学的ストレッサーです。

化学的ストレッサーは薬物や公害物質、酸素欠乏・酸素過剰、大気汚染などが該当します。

あまりピンとこない方も多いかと思いますが、たばこの煙やにおいの強い食べ物なども化学的ストレッサーになる場合もあります。

たばこの煙や食べ物のにおいが意図せず他人にストレスを与えている可能性があることにも、気を付けましょう。

2-3.心理・社会的ストレッサー

三つ目のストレッサーは、心理・社会的ストレッサーです。

心理・社会的ストレッサーとは人間関係や仕事、家庭での問題による不安や怒り、喜びなどのことです。

私たちが普段感じているストレスの大部分がこの心理・社会的ストレッサーだといわれており、仕事や職場に対してストレスを感じる人の割合は年々増加傾向にあります。

3.ストレスによって引き起こされる代表的な病気

「ストレスによって引き起こされる代表的な病気にはどのようなものがあるの?」

日常生活を送る上でさまざまなストレッサーによるストレス反応が改善しないまま長期化すると、メンタル面や身体面の病気を引き起こすことがあります。

このようにストレスが要因となり、発症したり慢性化したりする病気の総称が「心身症」です。

身体面に現れる心身症には頭痛、「過敏性腸症候群」「機能性ディスペプシア」などがあります。

過敏性腸症候群は腸に炎症や内分泌異常、潰瘍といった症状はないものの、腹部の慢性的な膨張感や腹痛、下痢といった症状が現れる病気です。

機能性ディスペプシアは胃に異常が見られないものの、胃痛や胃のもたれを感じる病気のことです。

また精神面では気分がひどく落ち込んだり、何かをする気力がなくなったりする状態が続く「うつ病」や、トラウマ体験を繰り返し思い出されたり夢に現れたりする「PTSD」などがあります。

4.自分のストレスに気付くためには?

「自分のストレスに気付く方法ってあるの?」

日常生活にはさまざまなストレッサーがありますが、自分がどれくらいストレスを感じているのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

ストレス反応を慢性化させてうつ病や高血圧などの病気を引き起こさないためにも、自分のストレスに気付く方法を知りたいですよね。

ここからはストレスを感じたときに現れるサインやそのサインの段階を紹介します。

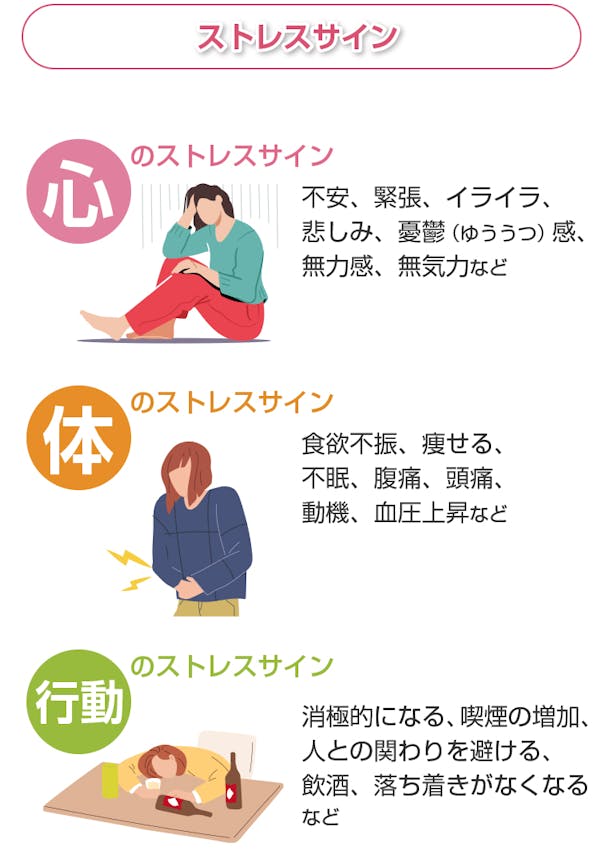

4-1.ストレスサインを確認する

ストレスをためずに上手に付き合うためには、自分のストレスに気付くことが重要です。

ストレスを感じているときに現れる「ストレスサイン」を知っておくことで、自分のストレスにいち早く気付けるでしょう。

ストレスサインは心と体、行動に現れ、以下のようなものがあります。

【ストレスサイン】

- 心のストレスサイン:不安、緊張、イライラ、悲しみ、憂鬱(ゆううつ)感、無力感、無気力など

- 体のストレスサイン:食欲不振、痩せる、不眠、腹痛、頭痛、動機、血圧上昇など

- 行動のストレスサイン:消極的になる、人との関わりを避ける、飲酒、喫煙の増加、落ち着きがなくなるなど

このようなストレスサインに自分で気付くことができれば、適度に休息をとってストレスを発散できるようになります。

また、友人や家族のストレスにもいち早く気付けるようになるでしょう。

ストレスサインの症状が2週間以上続くようであればうつの疑いがあるので、精神科や心療内科など専門家にできるだけ早く相談してください。[3]

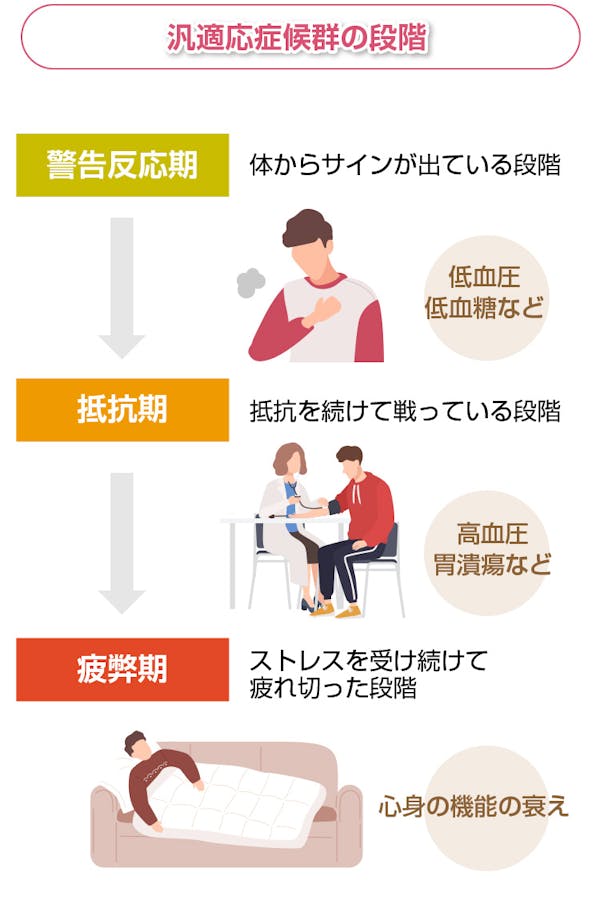

4-2.ストレスに対する適応反応を知る

自分のストレスについて知るために、適応反応について知りましょう。

適応反応とはストレスを受けたときに現れる症状のことです。

ストレスを受け適応反応が起こることを「適応症候群」と呼び、さらに全身に反応が起こったものを「汎適応症候群」と呼びます。

この汎適応症候群には大きく分けて三つの段階があり、それぞれの段階によって心身に現れる適応反応が異なります。

【汎適応症候群の段階】

- 警告反応期:ストレスを初めて受けて、何らかのサインが体から出ている段階

- 抵抗期:ストレス状態がさらに続いており、体が抵抗を続けてストレスと戦っている段階

- 疲弊期:ストレスを受け続け疲れ切って、ストレスに対する抵抗力が衰えている段階

警告反応期にはまずストレスを受けて身体の反応性が低下する「ショック相」、次にストレッサーを継続して受けることで生命を守るための防御姿勢である「反ショック相」という状態になります。

ショック相では交感神経の活動が抑えられ、体温が低下したり低血圧になったりし、反対に反ショック相では交感神経の活動が活発化して、呼吸や心拍数の増加や血圧が上昇します。

抵抗期は「副腎皮質ホルモン」の分泌によって体の抵抗力を高め、ストレスとのバランスを保っている段階です。

抵抗期に無理をしなければ次の疲弊期に進まずに済むこともあります。

抵抗期ではストレスに対する抵抗力は高いものの、心身の活動が活発になるため、休みとのバランスを上手に取れなくなると疲弊期に移行してしまいます。

抵抗期では主に高血圧や胃潰瘍が発症する場合もあります。

また疲弊期はストレスに対する抵抗力が衰えることで、心拍や血圧、体温などが低下といったショック相の際に見られる症状が現れます。

あまりにもストレスの量が多いと最悪の場合死に至ることもあります。

ストレスの蓄積によって死に至るといった最悪の事態を回避するためにも、ストレスに対する適応反応を見逃さず、早めの対処をする必要があるといえるでしょう。

5.ストレスをためないためのポイント

「ストレスをためないようにするにはどうすれば良いの?」

ストレスをためない方法が分からず、上手くストレスを発散できない方も多いのではないでしょうか。

ここからは日常生活を送る上で、ストレスをためないために押さえておきたい五つのポイントを紹介します。

ストレスをためず健やかな毎日を送るためにも、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント1 良質な睡眠をとる

ストレスをためないためのポイントの一つ目は、良質な睡眠をとることです。

睡眠は1日働いた脳をしっかり休ませるために欠かせない行為です。

睡眠が不十分だと生理的ストレスを感じ、体や脳のストレスに対する耐性が下がるため、集中力の低下やホルモンバランスの乱れなど心身の不調につながります。

良質な睡眠は睡眠時間だけでなく、睡眠の質の高さが重要です。

良質な睡眠の基準として、「起きたときに気持ちが良い」あるいは「昼間に眠くならない」などがあります。

良質な睡眠をとるためにも、敷布団やマットの硬さ、枕の高さなどにこだわり眠りやすい寝具を選ぶ、毎日同じ時間に就寝するといった工夫をしましょう。

ポイント2 バランスの取れた食生活を心掛ける

ストレスをためないためのポイントの二つ目は、バランスの取れた食生活を心掛けることです。

心と体の健康を維持するためには、規則正しい食生活が必要です。

さまざまな食べ物を食べ、多くの食材からいろいろな栄養素や成分を摂取することは、ストレスの解消につながります。

特にビタミンやミネラルにはストレスを感じると吸収されにくくなったり、消費量が増えたりするものがあるため、日頃から不足しないような食事生活を送るようにしましょう。

栄養バランスが取れていない食事を続けると体がストレスを感じやすくなったり、ストレスに弱くなったりとストレス耐性が低下してしまいます。

日本人のストレス耐性の低下は、食事の欧米化が進み動物性脂質の摂取量が増えた一方で、ビタミンやミネラルの摂取量が低下するという栄養バランスの乱れが一つにあるのではないかとも考えられています。

また仕事が忙しくストレスが多い生活では、不規則な食生活になりがちです。

バランスの取れた食事だけでなく、1日3食しっかり食べることもストレス対策の一つの方法です。

友人や家族など親しい人と外食に行くこともストレス解消につながるので、ストレス対策の一環として取り入れてみるのも良いですね。

バランスの取れた食事については以下の記事で具体的に解説しているので合わせてご覧ください。

栄養バランスの取れた食事とは?主食・主菜・副菜のポイントを紹介

ポイント3 継続的な運動をする

適度な運動を継続することもストレスをためない方法として有効です。

運動には肉体の変化だけでなく、気晴らし効果があります。

これはスポーツやエクササイズなど体を動かすことに打ち込むことで、嫌なことや悩みを忘れることができるからです。

また体を動かすことで体が温まり筋肉の緊張が緩んだり、脳内の老廃物が流れて頭がすっきりしたりするという効果も期待できます。

運動を無理なく継続するためにも、ジョギングやサイクリングなど空間移動を兼ねた運動や無理のないペースの運動をするなど、飽きずに続けられるような工夫をしましょう。

現代人は特に運動不足の方が多く、運動不足はストレスの原因の一つにも挙げられています。

運動して体を適度に疲れさせ、脳と体が感じる疲労のバランスを整えることで、睡眠の質の向上にもつながります。

毎日20~30分程度で良いので運動する時間を確保しましょう。[4]

ポイント4 考え方を変える

ストレスをためないためのポイントの四つ目は、考え方を変えることです。

ストレスは受け取り方次第でプラスにもマイナスにもなるため、考え方をプラスに変える方法も有効です。

ストレスを感じているときには、実際に上手く進んでいることやできていることに目を向けるようにしましょう。

ストレスを感じているときは物事を固定的に考えたり、何もかも完璧にこなさなければという考えに陥ったりしがちです。

完璧主義に近い考え方がさらに自分を追い込み、結果として強いストレスを感じてしまいます。

目標を達成するのは重要なことですが、人間である以上全てうまくいくわけではありません。

ときには肩の力を抜いて取り組み、心に余裕を持てるようにすることも必要です。

自分の掲げた目標を達成するのが難しいのであれば、目標を少し下げたり異なるアプローチで挑戦したりするといった柔軟さを持つようにしましょう。

このような工夫をして目標を達成することができれば達成感を覚え、さらなる成長につながることもあります。

また過去にこだわり過ぎる考え方もストレスをマイナスに変えてしまいます。

過去への未練やこだわりを捨てて前向きな考え方を持ちましょう。

プラスに変える考え方や柔軟な考え方でストレスに上手く対処しましょう。

ポイント5 友人や家族に相談する

自分一人で解決しきれないようなストレスを感じた場合には、友人や家族など誰かに相談する方法が有効です。

自分一人では考え過ぎて、どうしようもないときでも誰かの手を借りることで、これまで考え付かないような解決法が見つかることもあるでしょう。

ストレスを感じたことで生じた不安や怒りなどの感情は、周囲の人に話を聞いてもらうだけでも発散できることがあります。

ストレスを感じたときに誰かに相談できるようにするためにも、友人や家族だけでなく同僚や趣味の仲間など日頃からさまざまな人間関係を構築しておきましょう。

「友人や家族に相談しづらい……」

「相談できる人が周りにいない……」

という方は厚生労働省が運営するサイトの「相談窓口案内」のページで各種相談窓口が紹介されているので、そちらを使ってみてくださいね。

電話やメール、LINEを利用した相談窓口もあるので、使い慣れているサービスで相談してみましょう。

6.つらい場合は専門家に相談しよう

ストレスが改善されずつらい場合には早めに専門家へ相談しましょう。

ストレスが蓄積し心身に不調が現れているようなら、医師などの専門家に相談することで、いち早く解決法や、より良い方法が見つかることがあります。

「こころの病気を診る病院って名前がいろいろあって、どこを受診すれば良いのか分からない……。」

と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

うつ病やPTSDなどのこころの病気をみてもらうのであれば、「精神科」や「精神神経科」の病院にかかりましょう。

またストレスが原因で胃潰瘍など体に症状が現われている場合には、「心療内科」を受診しましょう。

心療内科のなかでもこころの病気を中心に診ている病院もあれば、一部のこころの病気しか診ていない病院もあります。

自分で判断するのが難しい場合には、電話してどのような病気を診ているのか確認してみるのも良いでしょう。

7.ストレスについて まとめ

ストレスとは外部からの刺激を受けたことによって、心身に生じる反応のことです。

ストレスにはマイナスのものとプラスのものがあり、適度なストレスは生きる活力を与えることもあります。

ストレスを与える刺激のことをストレッサーと呼び、物理的なものから化学的、心理・社会的なものまで、さまざまなものが該当します。

ストレスを受け続けることは、うつ病やぜんそくなどの「心身症」を引き起こす原因でもあります。

ストレスと上手に付き合うためにも、ストレスを受けた際に生じるストレスサインを見逃さないようにしましょう。

ストレスをためないようにするには、日常的に良質な睡眠や適度な運動、バランスの取れた食事などを意識することが重要です。

また、全てうまくこなすなど完璧主義的な考え方や過去へのこだわりを捨て、柔軟な考え方やプラスに変える考え方を身に付けるようにしましょう。