「冷え性を改善するにはどうしたら良いのかな……」

気温の高い時期でもつらい冷えの症状でお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

私たちには気温が変化するにもかかわらず体温を一定に保つ機能が備わっていますが、この機能がうまくはたらかなくなることで起こるのが冷え性です。

体が冷えることよりさまざまな不調を生じますが、食事や生活習慣を見直したりストレッチやマッサージなどを取り入れたりすることで冷え症の改善が期待できるでしょう。

この記事では、冷え性の原因や冷えによって生じる体の不調、冷え性の改善方法について解説します。

取り入れたい生活習慣などに加え、効果が期待できるストレッチやマッサージ方法もご紹介しますので、参考にしてください。

1.冷え性の原因

冷え症とは、気温にかかわらず体の末端に位置する手や足などが慢性的に冷える症状のことです。

私たちは気温の変化に応じて汗をかいたり血流を増やしたりして体温を一定に保っていますが、さまざまな原因により体温を保つシステムがうまく機能しなくなると冷えが生じます。

ここでは冷え性が起こる原因についてみていきましょう。

1-1.血流の悪化

冷え性の原因となるのが血流の悪さです。

冷え性を自覚している方のなかには、特に手や足に強い冷えを感じるという方も多いでしょう。

寒さを感じると、体は脳や臓器などが集まる頭部や胴体を中心に血液を集めて体温を維持しようとします。

そのため、血液の流れが滞りがちだと体の末端に位置する手足にまで十分に行き渡らなくなってしまうのです。

血流が停滞してしまう原因は、血液がドロドロだったり血管の中が狭くなったりといったことが挙げられます。

また締め付けの強い下着などの着用も、血流を悪化させる原因の一つです。

締め付けられている部分は血流が滞り皮膚の感覚がまひすることがあります。

このような状態が起こると寒さを感じにくくなり、その結果体温調節がうまくいかなくなり冷えが生じてしまうのです。

1-2.自律神経の不調

「自律神経」のはたらきが乱れてしまうことでも冷えを引き起こします。

自律神経は血管の収縮や拡張に関わり、血流量を調節することで体温調節を行っている神経です。

そのため自律神経が正常にはたらかなくなると、冷え性を引き起こす原因になります。

また、効き過ぎる空調も室内外の温度差を招き自律神経の不調につながります。

特に夏場の効き過ぎる冷房は、夏の冷え症の原因となるため注意が必要です。

1-3.筋肉量の減少

筋肉量が少ないと体の熱がつくられにくくなり冷えを生じやすくなります。

体の熱をつくり出す仕組みには、エネルギー代謝が大きく関わっています。

私たちは筋肉を動かすことでエネルギーを使い熱がつくられますが、特にたくさん筋肉を動かす運動時はエネルギー代謝が活発になり多くの熱がつくられるのです。

つまり体の熱をつくり出すためには筋肉が必要で、さらにその筋肉を動かすことでより多くの熱がつくられるということになるでしょう。

筋肉量が少ないことは体を温めるための熱の生産量が少ないため、冷えにつながります。

また筋肉量の少なさは血流の悪化を招くことで冷え性を引き起こします。

特に下肢(足)の血流に大きな影響を与えているのがふくらはぎの筋肉です。

ふくらはぎの筋肉量低下は下肢の血流停滞につながり、足先の冷えを引き起こすのです。

筋肉量が少ないと体を温められない、血流の悪化という二つの点から冷え性を起こしやすくなるのですね。

1-4.女性ホルモンの影響

ストレスや更年期などの影響を受け女性ホルモンの分泌に乱れが生じることは、冷え症の原因となります。

これは女性ホルモンが自律神経のはたらきに影響を与えているためです。

女性ホルモンの分泌は脳の「視床下部」や「下垂体」から分泌されるホルモンにより調節されています。

更年期などにより卵巣から分泌される女性ホルモンが減少すると、視床下部や下垂体からのホルモンを多く分泌し女性ホルモンの分泌を増やそうとします。

しかし卵巣機能が低下しているため女性ホルモンの分泌は増加しません。

このような状態が続くと、自律神経をコントロールしている視床下部のはたらきが混乱し自律神経に不調を来してしまいます。

つまり更年期やストレスなどで女性ホルモンの分泌が減少すると、自律神経の不調により血行不良を起こし、冷え症を引き起こすのです。

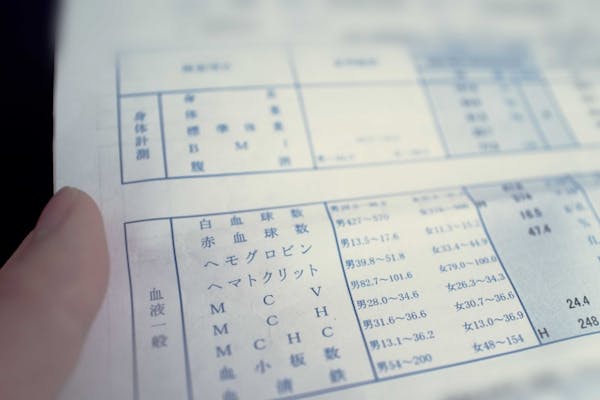

1-5.鉄の不足

鉄分が不足すると体の冷えにも影響を及ぼします。

鉄は血液中の赤血球の色素成分「ヘモグロビン」を構成する成分です。

体中に酸素を運ぶヘモグロビンは、鉄が不足すると合成されません。

ヘモグロビンが合成されず酸素が体中に行き渡らなくなると顔色の悪さや疲れやすさ、目まいや立ちくらみなどの他、手足の冷えなどの症状が現れます。

これが「貧血(鉄欠乏性貧血)」です。

鉄が不足すると、目まいなどの代表的な貧血の症状に加え手足の冷えを招いてしまうのですね。

2.冷えによって起こる体の不調

体の冷えが長く続くとさまざまな不調を引き起こします。

【冷えによって起こる主な症状】

- 抜け毛や薄毛、白髪

- 肌のくすみやしみ、しわ、たるみ、にきび、乾燥やかゆみ

- 不眠、イライラや不安感

- 疲れ目やドライアイなど目の不調

- 肩こりや腰痛、関節痛

- 頭痛、目まい、耳鳴り

- 月経痛や月経不順

- 便秘や下痢

- 肥満

- むくみ

冷えがあることによって多くの不調を招く可能性があるため、早めに対策を講じる必要がありそうですね。

次の章では冷え性の改善方法について詳しくご紹介します。

3.冷え性の改善方法

冷え性の改善にはまず生活習慣を見直すことが大切です。

ここでは生活習慣に関わる冷え対策の他、効果的なマッサージやストレッチなどをご紹介します。

3-1.食事や生活習慣を見直す

冷え性改善に効果的な食事方法や食べ物、取り入れたい習慣などをチェックしていきましょう。

3-1-1.食事

冷たい食べ物や飲み物を控え、体を温める食材を取り入れるのがおすすめです。

体を温める食材にはしょうがやとうがらし、にんにく、にらなどがあります。

これらの食材には体を温める効果が期待できる成分が含まれているため、積極的に取り入れてみると良いでしょう。

また体の熱、つまりエネルギーをつくり出すのに必要な栄養素を十分摂取できるよう、栄養バランスの良い食事を心掛けることも大切です。

エネルギー源や筋肉の材料となるたんぱく質、エネルギー代謝に関与するビタミンB群、血流を促すビタミンE、鉄の吸収を促進し毛細血管の健康を保つビタミンCなどは特に意識して摂取しましょう。

3-1-2.生活習慣

体を温めるような生活習慣を取り入れることも重要です。

例えば、お風呂はシャワーで済ませがちという方はなるべく湯船につかるようにしたり、運動不足の解消や筋肉量を増やすための運動を取り入れたりするのも良いでしょう。

2023年には、運動習慣のない若い女性を対象とした小規模試験の結果、2週間のウォーキングで冷え性が改善し深い眠りも増加することが報告されました[1]。

[1] Yamazaki F, et al.「A two-week exercise intervention improves cold symptoms and sleep condition in cold-sensitive women」(J Physiol Anthropol. 2023 Sep 29;42(1):22.)

また体、特に下半身を冷やさないような服装を心掛けたり、締め付けの強くない衣服や靴を着用したりすることも冷え性の改善や予防につながります。

さらに冷えに関わる自律神経を正常にはたらかせるためには、ストレスをためないようにすることも大切です。

体を動かす、音楽を聴く、話を聞いてもらうなどストレスが解消できる方法を見つけて気分転換を図ることを意識してみてくださいね。

3-2.ストレッチやマッサージを取り入れる

ここでは冷え性に効果的なストレッチやマッサージをご紹介します。

簡単に取り組めるものをピックアップしたので、ぜひ試してくださいね。

3-2-1.ふくらはぎのストレッチ

冷え性の方は「立ちっ放し」「座りっ放し」の状態が長く続くと、より足の血流が滞り冷えやすくなります。

足の血流促進の鍵となるのがふくらはぎの筋肉です。

椅子に座り、足裏を床に付けた状態からかかとや爪先を上げ下げするだけでも、ふくらはぎや「すね」の筋肉が動くため血流促進につながります。

かかとの上げ下げは立った状態でもできるので、立ち仕事が多いという方は試してくださいね。

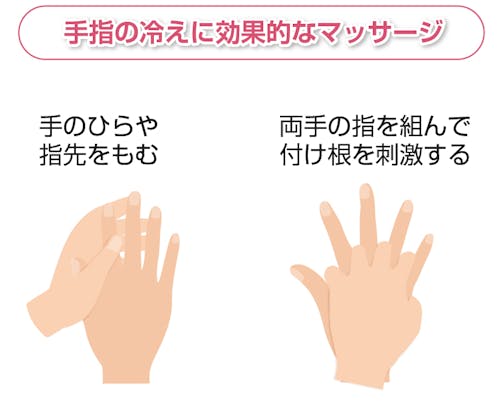

3-2-2.手指のマッサージ

手指が冷えるという方は、手のひらや指先をもんだり両手の指を組んで指の付け根を刺激したりするのもおすすめです。

また手を握って開く(グーパー)を繰り返すという簡単な動作でも冷えの改善につながります。

仕事の合間などでも簡単にできるマッサージなので、ぜひ取り組んでみてください。

3-2-3.足のマッサージ

下肢を動かすことも血流を促しますが、自宅にいるときなどはマッサージも試しましょう。

冷えやすい足先に近い部分のマッサージとして、足の裏全体を痛くない程度に押したり足指と手指を握り合わせ足首を回したりする方法があります。

またふくらはぎや、足の内側を全体的に(足首から太ももの付け根まで)下から上へさすり上げるマッサージも効果的です。

入浴後など体が温まっているときに行うことでより効果が高まる他、寝つきが良くなることもあります。

足が冷えて眠れないという方はぜひ試してくださいね。

4.改善しない場合や他の症状を伴う場合は受診しよう

「いろいろ試しているのになかなか冷えが改善しないな……」

生活習慣の改善をはじめさまざまな対策を講じても、冷えの症状が改善しないと感じている方もいらっしゃるかもしれません。

そのようなときは、何かしらの病気が隠れている可能性もあるため一度受診してみると良いでしょう。

冷えが生じる病気には貧血や「膠原(こうげん)病」などがあります。

また首にある臓器「甲状腺」のはたらきが低下する「甲状腺機能低下症」や、手足の動脈が細くなったり詰まったりする「閉塞性動脈硬化症」でも冷えが起こります。

つらい冷えがなかなか改善しない場合は受診を検討してくださいね。

5.まとめ

冷え性は、体の末端に位置する手足が常に冷えている状態のことです。

寒い時期だけではなく夏でも冷えの症状がある方は、冷え性である可能性が高いでしょう。

冷え性は血流の悪化や自律神経の不調などが大きく関わっていますが、生活習慣や食事内容を見直すことで改善が期待できます。

また、適度に体を動かしたり冷えやすい手足をマッサージしたりするのも効果的です。

さまざまな対策を講じても改善がみられない場合は受診も視野に入れる必要がありますが、まずは生活習慣の改善やマッサージなどのセルフケアで冷え性対策をしてみてはいかがでしょうか。