「首がこっているけど、首のストレッチは効果があるのかな?」

「首のストレッチってどうやれば良いんだろう?」

とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

デスクワークによる症状の悩みのなかで、首のこりは肩のこりに次いで多くなっています(株式会社ロッテ調べ)。

首がこる主な原因はパソコンやスマートフォン(スマホ)を操作する際のうつむいた姿勢にあるといわれています。

本来、首の骨は頭の重さを支えるために緩やかに前傾しています。

しかし、うつむいた姿勢を続けると首の骨が真っすぐになる「ストレートネック」という状態に陥ることがあり、肩こりや頭痛、自律神経の乱れなどの原因になるということも分かっています。

この記事では、そんな首のこりに効くストレッチと、首のこりを予防する方法をご紹介します。

首のこりで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

1.首のこりとは

「そもそもどうして首はこるのかな?」

「首がこると他にも良くないことがあるの?」

首がこるのにはいくつか理由が考えられます。

また、首がこると別の症状を誘発するリスクがあることも分かっています。

そのため、ここでは首がこる原因と、首のこりによる症状を紹介していきます。

1-1.首のこりの原因

首がこってしまう原因にはうつむいている姿勢、眼精疲労、運動不足、ストレスなどさまざまなものがあります。

なかでも首がこる主な原因はパソコンやスマホを操作するときのうつむいた姿勢だといわれています。

特に集中している人ほど体を動かさないことが多く、無意識のうちに首に負担のかかるうつむいた姿勢を続けてしまいがちです。

うつむいた姿勢を続けていると「ストレートネック」になってしまう恐れがありますが、これも首がこる原因になり得ます。

ストレートネックとは首の骨(頸椎)が真っすぐになってしまう状態のことで、さまざまな不調の原因とされています。

本来なら、首の骨は頭を支えるため、前方に向けて緩やかにカーブしています。

しかし、うつむいた姿勢を長時間続けると、頭を支えている首の筋肉が硬くなり、その筋肉に引っ張られるかたちで少しずつ首の骨がまっすぐになってしまうのです。

ストレートネックになると首にかかる負担が大きくなるので、頭を支えている首や肩がこりやすくなります。

さらに、座ったまま過ごすことの多いデスクワーカー、同じ姿勢を保つ必要のある美容師や長距離トラックのドライバーのような仕事に就いている方も、首がこりやすい傾向にあります。

「眼精疲労」や運動不足なども首のこりにつながります。

パソコンやスマホの画面を長く見続けることは目の酷使につながるので、眼精疲労に陥りやすいとされています。

また、普段体を動かさない人ほど筋肉に緊張が生じやすく、首がこりやすくなります。

さらには過剰なストレスを受けると「自律神経」が乱れ、首周辺の血流が悪くなり、結果として首がこることがあります。

1-2.首のこりによる症状

首がこると頭痛やめまい、吐き気、食欲不振などの症状が出ることがあります。

首のこりとは無関係に思える不調が、体の別の場所に現れることもあるのですね。

また、首の両脇は自律神経の通り道でもあります。

そのため首がこって筋肉が硬くなると自律神経が乱れやすくなり、不眠やうつなどになるリスクも高くなってしまうのです。

その他にも異常に汗が出る、目が見えづらくなる、手足が冷える、のぼせたように顔が熱くなる、といった症状が出ることがあります。

こういった症状は「不定愁訴」と呼ばれることがあり、医療機関を受診しても原因がはっきりしないことが多々あります。

さまざまな不調につながる恐れがあるからこそ、普段から首のこりを改善・予防していくことが重要です。

2.首に効くストレッチ【動画付き】

うつむいたままの姿勢によって生じた首のこりを改善するには、頭を本来の位置に戻すようはたらきかける必要があります。

そのため、まずは首周りの筋肉をほぐすことから始めましょう。

ここでは首に効くストレッチを3種類紹介します。

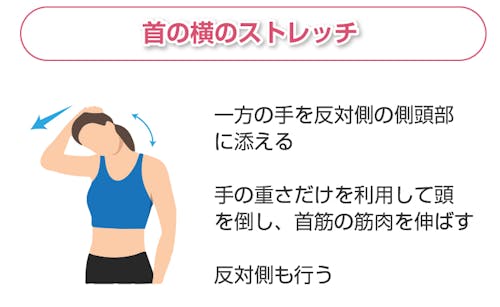

2-1.首の横のストレッチ

このストレッチでは首の両脇にある筋肉をほぐしていきます。

気持ち良く首が伸びるのを感じましょう。

これを2〜3回ずつを目安に行ってください。

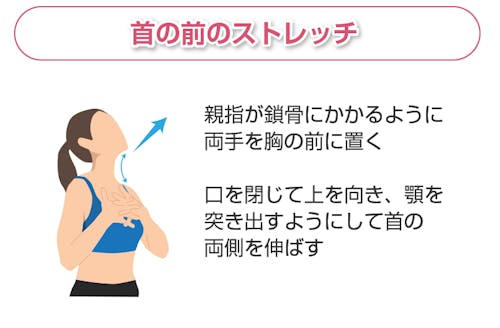

2-2.首の前のストレッチ

次に首の前の筋肉をほぐしていきます。

パソコンやスマホを見るときのうつむいた姿勢で縮こまってしまいがちな筋肉のため、しっかり伸ばすと良いでしょう。

また、この状態であごを斜め上に向けると、首筋の左右の筋肉を伸ばすことができます。

一連の動作を2〜3回を目安に繰り返してください。

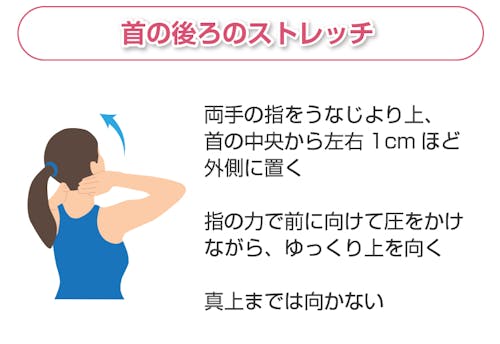

2-3.首の後ろのストレッチ

このストレッチでは首の後ろをほぐします。

一連の動作を3〜5回を目安に繰り返してください。

このとき真上を向くほど首を動かさないこと、圧をかける際に指の位置を上下にずらすことがポイントです。

3.首のこりを予防するポイント

「そもそも首がこらないようにする方法はないのかな?」

首がこる前に手を打てるなら、それに越したことはありませんよね。

ここからは首のこりを予防するポイントを4つ紹介していきます。

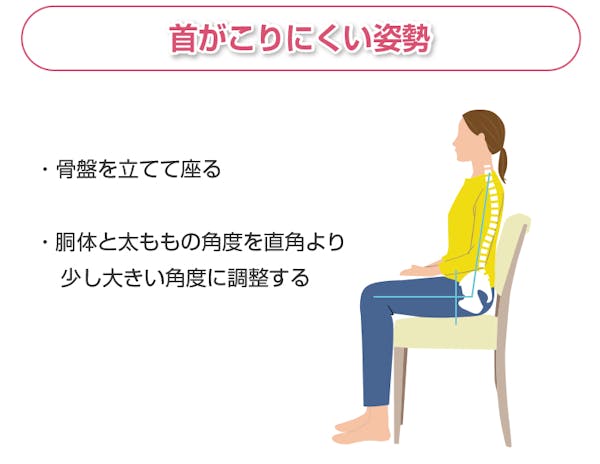

ポイント1 姿勢を改善する

首のこりを予防するには日常の姿勢を見直す必要があります。

パソコンやスマホの画面を見ていて、つい長時間うつむいた姿勢を取ってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

下を向いた状態が続くと首に負担がかかります。

背骨がまっすぐに伸びていて、体に余計な負荷がかかっていない状態で座ると、首のこりが起こりにくくなるとされています。

スマホを操作する際には頭を真っすぐにし、顎を動かせる範囲で下を向きます。

立っているときにスマホを操作する際には、背骨に対して頭が真っすぐ乗るように意識しましょう。

パソコンを操作するときは顎を引き、視線が画面に対して垂直になるようにディスプレーの位置を調整します。

このように日常的な姿勢を意識するだけでも、首はこりにくくなります。

ポイント2 体を動かす

体を動かさない状態が続くと筋肉の血流が減り、こりが生じやすくなるため、首のこりを改善するには普段から意識的に体を動かすことが重要です。

とはいえ、忙しくて運動する時間を確保できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方には日常の動作のなかに組み込める簡単な運動、「ながら運動」をおすすめします。

例えば椅子に座っているときには、肩をすぼめてまた戻す動作を繰り返すことで首周りの血流を良くすることができます。

歯を磨くついでに首のストレッチをするのも良いでしょう。

他にも座っているときに足を軽く上げてキープしたり、エスカレーターやエレベーターを利用する代わりに階段を使ったりすることでも、日常の運動量は増やせます。

ポイント3 ストレスをため込まない

ストレスをため込むことも、首のこりにつながります。

過剰なストレスを受けると自律神経が乱れて首の血流が悪くなり、結果として首がこってしまうのです。

ストレスによって自律神経のバランスが乱れると交感神経が優位になり、緊張状態が続きます。

その結果、血管が収縮して血流が悪くなり、首や肩のこり、頭痛、手足の冷えやしびれが起こりやすくなるのです。

そうならないためにも、自分に合ったストレス発散方法を見つけておきましょう。

ただし、過度な飲酒、喫煙、食べ過ぎなどは、ストレスの発散方法としてはおすすめできません。

これらの行動はストレス発散にならないばかりでなく、体調を崩す原因になってしまうことさえあります。

おすすめのストレス発散方法は以下のとおりです。

【おすすめのストレス発散方法】

- 休息(十分な睡眠を取る、リラックスをする)

- 運動(ジョギングやストレッチをする)

- 親交(家族や友人と過ごす時間をつくる)

- 娯楽(好きなものを食べる、ゲームをする)

- 創作(絵を描く、音楽を演奏する)

- 気分転換(旅行に出かける、買い物をする)

首のこりに悩まされないためにも、自分に合った方法で上手にストレスを発散しましょう。

ポイント4 首や肩を冷やさない

首のこりを予防するには、体を冷やし過ぎないことも重要です。

体を冷やし過ぎると体を縮こめることになり、それに伴って筋肉も緊張するので、首がこりやすくなります。

気温が低い日や、エアコンが効き過ぎた室内では体が冷えてしまいがちなので注意が必要です。

寒い日には体を冷やさないように気を付け、エアコンを使う際は設定温度を「寒い」と感じない程度にすると良いでしょう。

また、保温性能の高いハイソックス、レッグウォーマーなどを着用すると体が冷えにくくなります。

おなかを温めると全身の温度が上がりやすいので、特に腹巻はおすすめです。

今は薄くて目立ちにくいつくりのものも多いので、上手に活用したいところですね。

万一、首や肩が冷えてしまったときは蒸しタオルやカイロなど温めたり、首まで湯船につかって筋肉をほぐしたりすることをおすすめします。

4.首こりを解消することによるメリット

ストレッチで首のこりを解消して血流が良くなれば、首だけでなく肩のこりの予防・解消も期待できます。

血流の改善によるその他の効果には、頭痛や眼精疲労の緩和、顔のむくみ、肌のくすみの軽減といったものがあります。

筋肉の柔軟性を高めるだけでなく、ストレスを緩和する作用があることも、ストレッチの魅力です。

また、30分程度全身のストレッチを続けると副交感神経、すなわちリラックス時にはたらく自律神経がプラスに作用することが分かっています[1]。

そのため就寝前のストレッチは睡眠の質改善につながります。

ストレッチで首のこりを解消することは、心と体の両方にメリットをもたらすのです。

5.首に効くストレッチのまとめ

首がこる原因の一つは、スマホを操作するときのうつむいた姿勢にあるといわれています。

うつむいたままの姿勢を長く続けると「ストレートネック」と呼ばれる状態になり、肩こりや頭痛、自律神経の乱れなどの原因となる恐れがあります。

また、長時間同じ姿勢を続けたり、目を酷使したり、過度なストレスを感じたりすることでも首はこってしまうので注意が必要です。

首のこりを解消するには首周りをストレッチし、筋肉をほぐす必要があります。

首のこりを予防したい場合は姿勢を改善する、意識的に体を動かす、ストレスをため込まないようにする、首や肩を冷やさないといった工夫をすると良いでしょう。

ストレッチをして血流が良くなれば、首だけでなく肩のこりの予防・解消も期待できます。

また、ストレッチにはストレスを緩和する作用もあります。

首がこってしまったときはこの記事を参考にストレッチを行い、心身ともにリフレッシュしてください。